【サッカーW杯】ドイツが予想していない日本の3バックの攻撃(後半)

今回は日本の組織的攻撃(ドイツ戦後半)について

行動:前進

行動:ダイレクトプレー

行動:セットオフェンス

試合の分析方法や用語は、下記のnoteを参照してください。

https://note.com/sakamotokei68/n/n61762cde54d0

日本の再現性のない攻撃にドイツは苦しんだ

今回のW杯日本対ドイツ戦において、特に後半の日本の再現性のない攻撃は、ドイツをかなり苦しめた。ドイツは日本がどのような攻撃をしてくるの

か予想できなかったはずだ。

日本の相手コート1/3で行われる「セットオフェンス」は、FWラインの数的優位(日本5もしくは6FW対ドイツ4DF)を活かし、ボール保持者の近くの選手がオーバーラップや、ディアゴナルランなど2〜3人のグループ戦術を仕掛け、オーバーロードの状況(1人が守るゾーンに2人の攻撃選手)を発生させ、ドイツの守備を攻略した。

再現性のない攻撃は日本に最適なのか!?

日本の「強み」として、チームメートのプレーを先読みして(忖度して)、臨機応変にプレーをする力がある。

チームでトレーニングされた、ある程度のプレー原則があるなかで行われる再現性のある攻撃は日本に必要ないのではないかと思いがちだ。

しかし、再現性がないと当然相手は何をするかわからないので困るが、その創造されるプレーはあまりにも個人能力と、その個人のその時の調子に左右される。

それは、パフォーマンスに波ができるということを意味している。この日は調子がいいけど、次の試合ではまったく機能しないということが起こるのだ。

また、その個人能力に依存しすぎることで、個人能力の高い選手が試合に出られないとたちまち別のチームのようになってしまい攻撃がうまく機能しない。

しかも攻撃に再現性がないので、試合を分析してもほとんど意味をなさない。

これは何も日本代表だけではなく、例えば、前線に最高のタレントを揃えたPSGもそうだ。このチームはエムバペの個の力に依存している。

エムバペの出場しないPSGは別のチームになるのだ。

メッシにはチームが必要だ。バルサやW杯で優勝したアルゼンチンのように、チームプレーの中で活きて、チームメートを活かすのがメッシだ。

メッシはチームメートに再現性のあるプレーを求めている。なぜならメッシの能力はチームメートとの相互作用の中で生まれるからだ。

日本がこれからW杯で優勝することを目指すのであれば、チームのやり方、プレー原則のなかで再現性のある攻撃を構築する必要がある。

そうしないとチームの攻撃が行き詰まった時、個人能力が高い選手が出場できない時に、攻撃をどう構築していいかわからず、プレーの基準となる戻る場所がなくなってしまう。

プレーオプションを複数持つと、そこから新しいオプションが生まれる

FCバルセロナのトップチームで長年フィジカルコーチを務めたF.セイルーロは、以下のように述べている。

6、7、8のオプションとそれらの各オプションから新しいオプションが解き放たれる。

組織的攻撃は、いくつかのチームのプレーオプションを持つことで、チーム内で攻撃方法が共有されるため、迷いなくプレーできる。

当然、相手はプレーを分析し、対応すると思うが、セイルーロが言うように6、7、8のオプションとそれらの各オプションから新しいオプションが解き放たれ、新しい状況に対応できるようになる。

それは個人の即興性であるが、ある程度デザインされた中で行われるため、チームメートは次のプレーを予測しやすく、実行に移しやすい。

日本の後半の3バックがドイツを苦しめた

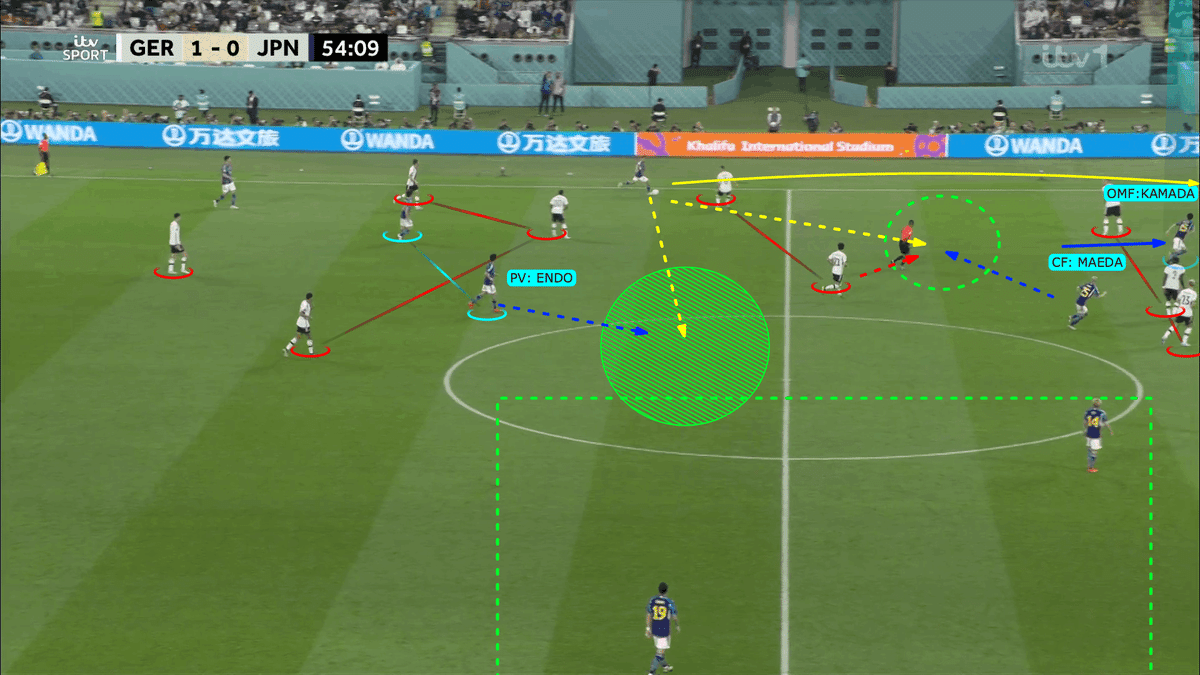

日本は後半のGKを含めない「ボール出し」と「前進」時は3−2−5の配置だった。これがドイツの予想していなかった配置であったため、対応することができなかった。

日本は「セットオフェンス」時、WGBにボールが入ると、例えば、WGBの三笘にボールが入るとドブレPVのどちらか(主に田中:鎌田、もしくは遠藤)がFWラインまで上がり3−1−6のような配置になる。

ドイツは基本的に4−2−3−1(4−4−2)の守備配置のゾーンディフェンス。日本は相手DFラインで5対4もしくは6対4の数的優位になる。

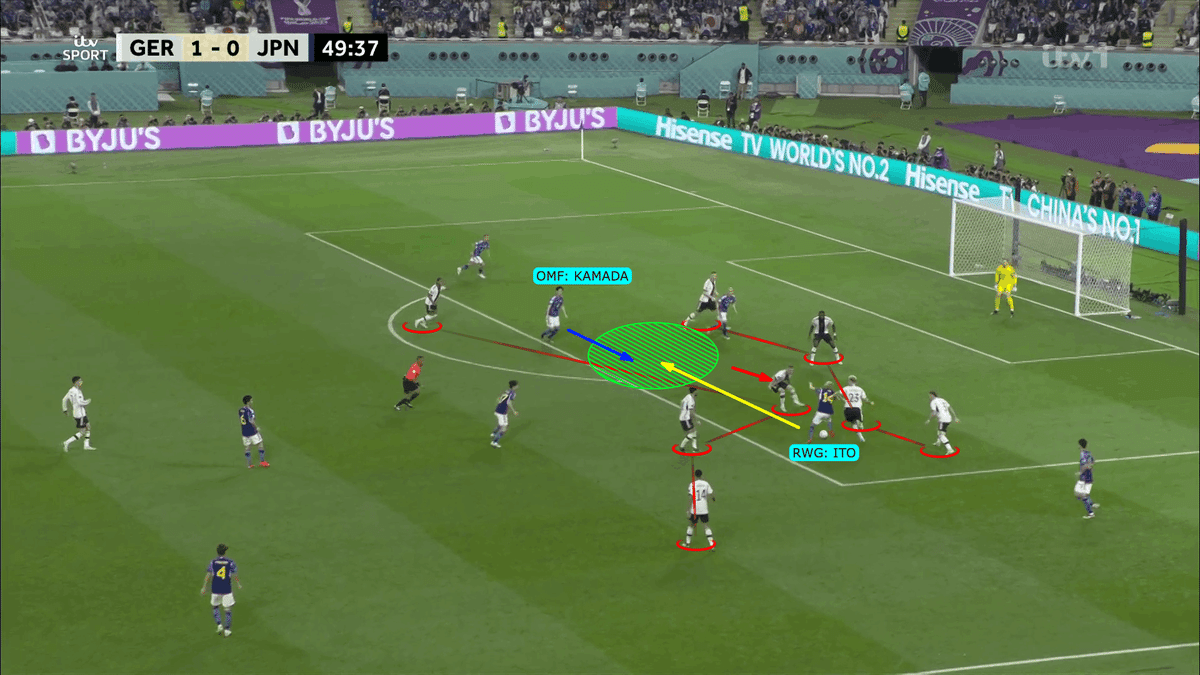

ドイツペナルティエリア内で、ドイツ選手1人が守るゾーンに日本選手が2人入り、2対1のオーバーロードを発生させ、そこからシュートチャンスを作ることができた。

ドイツの「弱み」をつく「前進」

日本のゾーン2からの「前進」は、後半非常にうまく機能した。

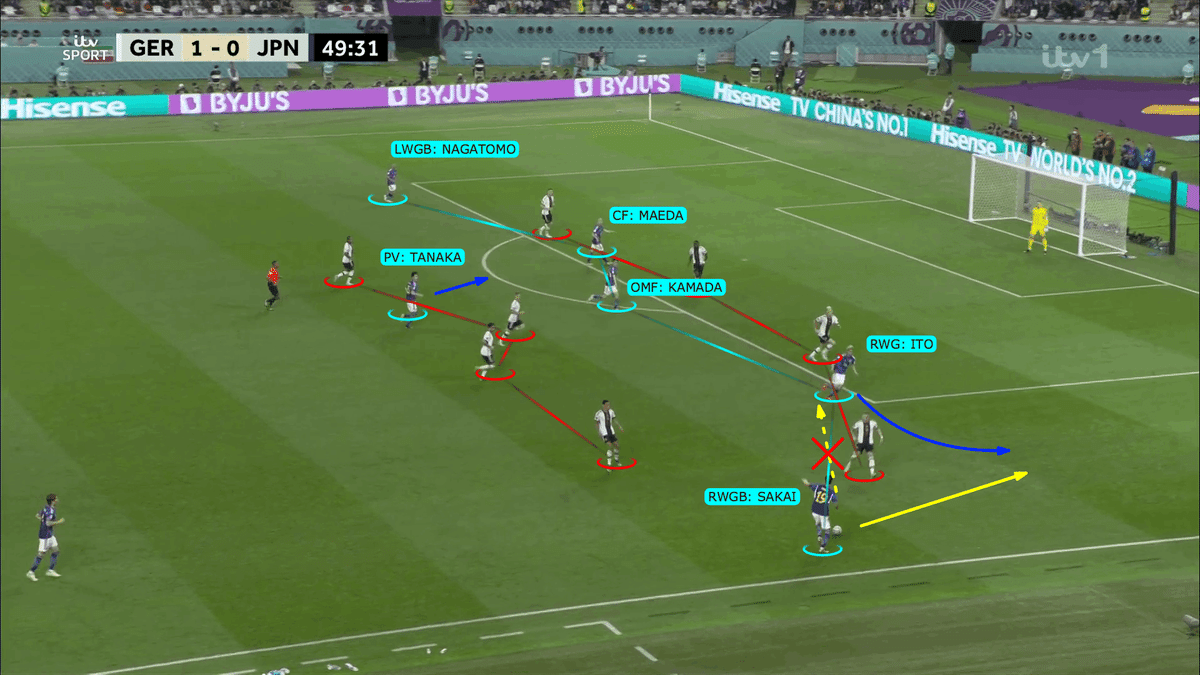

前半の日本はリスクを負わない「縦に速いプレー」を心がけたが、後半の日本は攻撃時3バックにしたことで、右WGB酒井と左WGB三笘が高い位置を取ることができ、攻撃へのスイッチが入った。

デザインされたキックオフ:「前進」

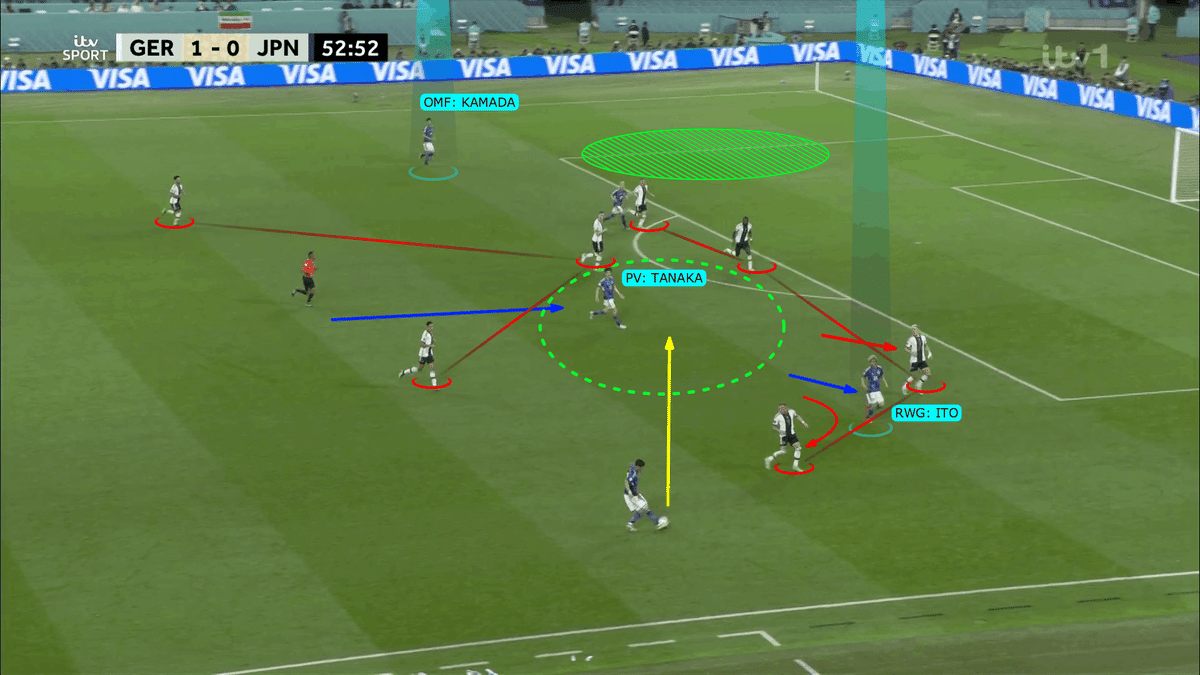

後半は日本のキックオフ。日本はデザインされたキックオフでドイツの弱みである。ドブレPV脇のスペースを利用して前進。

日本の「前進」は左に相手を引きつけ逆へ

ドイツは4−2−3−1を守備のベースとしており、CFとトップ下が横に並び4−4−2の守備配置になっても、両WGは高い位置を取り続け、WGとドブレPV、そしてSBの3人の間にスペースができていた。

日本はこのスペースを利用するために、ドイツを日本から見て左サイドに引きつける。そうするとドイツのドブレPVはサイドに引き寄せられ、中央と逆サイドに大きなスペースが生まれる構造だ。

ドイツが左サイドでボールを取ることができないと、逆サイドはドイツにとって数的不利で日本にスペースを与えることになる。

ドイツは後半何度も日本に左サイドへ引きつけられ逆サイドに展開されたが、守備の配置になんら改善は見られなかった。ドイツは日本に敬意を払っていないと思う。もし相手がフランスやスペインなどの強いチームであれば、失点しないように弱みを隠すはずだ。

しかし、ドイツは日本相手にそれはしなかった。

後半ドイツの弱みをつく「ダイレクトプレー」が機能

後半、日本は攻撃時の左CBに富安を入れ、GKを含まない「ボール出しの配置」と「前進の配置」が3−2−5になった。そうすると最初から右SB酒井と左WGB三笘が5トップの右WGの位置にいることができた。右WG伊東は内側へ配置。

これでドイツの「弱み」である左CBの背後へ浮き球のロングボールを送り、右WGB酒井がドイツ左SBと競り、そのセカンドボールをFWの選手が拾う形ができた。

前半の酒井は右SBの低い位置にいたので、ロングボールを競り合うのが間に合わなかったが、後半は右WGBになったことで、最初から高い位置を取ることができ、ロングボールをうまく競り合うことができた。

そしてドイツ左CBをFWラインの選手が引きつけ、例えば伊東が足元で受けるようにボールへ寄ると左CBは伊東をマーク。その背後のスペースを後半途中から入った堂安や浅野が狙う。

このようにして、ドイツ左CBが守るスペースでオーバーロードを発生させてチャンスを作った。ドイツ左CBが守るスペースに一瞬2人の選手が入ることで、ゾーンディフェンスの「弱み」をつくのだ。

おそらく日本はドイツの「弱み(左CB)」をつく「ダイレクトプレー」のトレーニングはしたことだろう。日本の3バックからの「ダイレクトプレー(浮き球のロングボール)」の「前進」には再現性があった。

そしてゾーンディフェンスは、1人1人守るゾーンが決まっているので、そのゾーンに相手が2人以上入ると対応できない弱点がある、その弱点をつくのがオーバーロードだ。

2点目のゴールはデザインされた直接FK「ダイレクトプレー」

2点目のゴールは直接FKだった。ドイツ左CBのところでオーバーロードを発生させ、ドイツの「弱み」である左CBの背後を狙うことが明確にデザインされたものであった。

ドイツ用にデザインされた攻撃(直接FK、スローイン、キックオフ)

日本は、セットプレーをデザインしていた。

特に「キックオフ」とゾーン2の「スローイン」、そして「直接FK」で、相手の「弱み」をつくデザインされたものがあった。

今回のW杯の日本の攻撃はセットプレーが特徴的で効果的だった。W杯決勝トーナメント1回戦クロアチア戦の日本のゴールはコーナーキックからだった。これらも含め、このW杯の「セットプレー」は非常に機能した。

ドイツの守備は腑抜け。ゲルマン魂はどこへ!?

対するドイツは、前半こそ攻撃が素晴らしかったが1点しか入らなかった。

ドイツの後半は勝利と次のスペイン戦を意識したプレーに終始した。特に1点リードの段階でPVギュンドアンとトップ下ミューラーを交代したのが負けに繋がった。

この中心選手2人が特に日本にダメージを与えていたので、この交代の後、日本が逆転したのは偶然ではない。

ドイツの失敗:

日本をスペインやその他の強豪国のように敬意を払わなかった。

・日本が後半3−2−5、ドイツDFラインは4バックのまま数的不利で守る。

・後半67分に中心選手のギュドアンとミューラーの2人を交代。

・日本の3バックにプレスが機能しないことが多いのに手を打たない。(日本がドイツのプレスの構造的な「弱み」ドブレPV脇のスペースをつく「ボール出し」と「前進」を許した)。

・左CBが狙われているのに、手を打ったようには見えない。そして失点。

・日本のセットオフェンス時、ドイツは日本のバックパスに対してほとんど押し上げがない。それで日本にスペースを与え、ボールを支配される。

・日本のセットオフェンス時、DFやMFラインが組織的な後退をしない。

例えば、DFラインで3人は後退して守るが、SBは後退せず、そのスペースを日本に使われる。

WGが後退しない、もしくは後退が遅く、スペースを日本が使ってチャンスを作る。

・守備への切り替えが遅い。全員で組織だった守備をしないので、プレッシングもその後の守備ブロックの形成も遅く、日本にセカンドボールを拾われショートカウンターを受ける。

ドイツの「弱み」ダブルPV脇のスペースを使う日本のアグレッシブな「前進」

日本の前進

前半:3回試み3回失敗(33分に失点後)

後半:7回試み6回成功

日本前進の配置:3−2−5

ドイツ前進への守備配置4−2−3−1(4−4−2)サイドへ圧縮プレス

ドブレPV脇と逆サイドにスペース

ドイツの「弱み」をつくデザインされたキックオフとスローイン

ドイツは前進されても4−2−3−1(4−4−2)の配置を変えない。それによって、常にドブレPVの脇にスペースができ、そのスペースを日本が使う。

そのスペースから前進する日本

日本は3−4−3(3−2−5)

「ボール出し」が機能すると「前進」がうまくいく。

そのスペースを使ってコンドゥクシオンで「前進」する日本

PV田中が右WGB酒井とアイコンタクト

2対1の数的優位ができ、ドイツ:ドブレPV横のスペースを使って前進

実質MFラインはドブレPVだけになりグラウンド中央にスペースができる。

逆サイドへボールを展開すると、前方には大きなスペースがあり、右CB板倉がコンドゥクシオンで前進。

「ダイレクトプレー(後半)」は、明確に左CB背後のスペースを狙う!

一般的に「ダイレクトプレー」による「前進」は、失敗の方が多い。なぜなら、浮き球のロングボールを使うので成功率が下がるからだ。

それでも、日本は後半「ダイレクトプレー(直接FKを含む)」から2回シュートチャンスを作り、一つはゴールした。

ダイレクトプレー:

前半:9回中、成功0回(全て競り負ける)

後半:9回中、成功2回(シュート、ゴール:直接FK)

ダイレクトプレー:日本前進の配置:3−2−5(ダイレクトプレーは前進方法の一つ)

ドイツ前進への守備配置:4−2−3−1

ドイツ「弱み」:左側DFラインの背後(左CBの背後)

日本は何度となくドイツの「弱み」左CBの背後を狙う。

ドイツ左CBを引きつける堂安、左CBの背後へ走る浅野(オーバーロード)

右CB板倉は左前方を見ている

中央FWラインにいる南野は、三笘へスペースを作るためにディアゴナルラン開始

左CBは堂安をマーク、背後に浅野が入ってきてオーバーロードが発生しボールが頭上を通過。

右CBリュディガーがオフサイドを主張。しかし、南野が先に動いたことで右SBズーレも一緒に動いたことで、浅野はオフサイドにならず。

左CBは背後を取られ、右CBリュディガーはオフサイドだと思い対応が遅れる。

日本勝負の「セットオフェンス」3−1−6:両サイドを起点とした攻撃

セットオフェンス:

セットオフェンス:後半8回中、4回成功(シュートまでいった、一つはゴール)前半セットオフェンス0回

セットオフェンスの配置:3−2−5可変3−1−6

ドイツ「セットオフェンスへの守備配置」:4−2−3−1(4−4−2)

日本の「強み」:両サイドからの攻撃(左:三笘、右:伊東、酒井)

日本の攻撃は両サイドを起点とし、選手個々の能力とボール保持者の近くにいる選手の閃きによるグループ戦術(2〜3人)でドイツ守備ブロックを崩す。デザインされていない攻撃。

日本の再現性のない、デザインされていない「セットオフェンス」

日本セットオフェンスの特徴:

3−1−6(数的優位を作る)WGにボールが入るとPVのどちらかがFWラインまで上がる6FW。

オーバーロード:6人FWの数的優位を活かし、ペナルティエリア内でオーバーロード(2対1)の状況を発生させる。

スペースを作り、使う:周囲の選手は、ボール保持者にドリブルのスペースを作る、パスをコースを作る、もしくは他の選手にスペースを作るために、ボール保持者の近くの選手は動く。

グループ戦術:ボール保持者の近くにいる選手2〜3人で即興的なグループ戦術を実行し、シュートチャンスを作る。

日本の「セットオフェンスの配置」は決まっているが、その後の攻撃はデザインされていないので、再現性がない。

よってドイツは日本がどのような攻撃を仕掛けてくるのか予想できずに、シュートチャンスを何度も作られ失点した。

一瞬、鎌田の前にスペースができる。

左WGも縦パスを消したので、ゴール方向にスペースができ

そのスペースでPV田中がボールを受ける

逆サイドのアシストゾーンにスペースができ、鎌田がフリー。

ドイツは4バックで日本の5人FWに対応している。前半の日本の守備と同じく、ドイツDFラインの数的不利を数的同数や数的優位にすることはなかった。

MFラインにスペースができる。ドイツは一時的にWGがDFラインに入ることもあったが組織されたものではなかった。

ドイツ左WGが左CB富安へプレッシャーをかけるが2対1の状況。

ドイツは日本の3バックを想定していない。ドイツの守備は4バックで中央を固め、サイドの守備がおろそかになり、左WGB三笘にスペースを与えている。

ドイツ左WGは高い位置で守備をして日本のCBへプレッシャーをかけ、左WGB三笘がフリーになる構造的配置。

おそらくドイツは5バックにしていれば、三笘へプレッシャーをかけること、マークすることができただろう。

ドイツは三笘の力を侮っているのだ。

ドイツ4バック対日本5FW

DFラインの前にスペースができ、そのスペースを日本が使う

またドイツはバックパスへの押し上げがかなり遅い。

ドイツ右SBと右CBは一人で日本選手2人を見る状況。

GKが弾いたセカンドボールを酒井がシュート。ボールはクロスバーの上へ。

ドイツ左SBは足が止まり後退しないので、酒井にシュートをするスペースを与えている。

ドイツは4−2−3−1のため左WGB三笘はフリー。

ドイツ4バックで日本の6FWに対応しようとしている

今回は、W杯日本対ドイツ戦後半の組織的攻撃(前進、ダイレクトプレー、セットオフェンス)を振り返った。

日本は後半3バックにして、FWラインに5人、あるいは6人を並べた超攻撃的配置であった。

日本の攻撃の配置は決まっていたが、そこからデザインされた再現性のある攻撃ではなかった。

それが今回のW杯、特にドイツ戦では機能した。ドイツは日本がどのような攻撃を仕掛けてくるかわからなかったと思う。

しかしデザインされていない攻撃は、個人能力次第、その日の個人能力の高い選手の調子次第になりやすい。そうなるとプレーに波ができやすくなるので、波乱が起きやすくなる。

なぜ試合に負けたのか、勝ったのかが分析しづらいのだ。

これから日本が世界の強豪国の仲間入りをするためには、デザインされた攻撃を構築する必要がある。

サッカーは個人能力は当然重要だが、チームスポーツであり、素晴らしい選手がチームメートとの相互作用で良いプレーをして勝つことをこれからは目指すべきだろう。

そのような再現性のあるプレー、試合を経験することで、試合分析の意味が出てそしてチームは、持続的に成長していけることだろう。

次回は、W杯日本対ドイツ、日本の後半の「組織的守備」と、「守備への切り替え」、そして「攻撃への切り替え」について書こうと思う。

================================

本を出版しています。

ポジショナルプレーを実践したい、知りたい、試合をポジショナルプレーの視点で分析したいという方に、選手4人がひし形(ダイヤモンド)を形成するダイヤモンドオフェンス でポジショナルプレーを見える化した本です。

また、この本を読むと、サッカーを構造化するとは、どういうことかもわかると思います。

よろしければ手にとって読んでみてください。

いいなと思ったら応援しよう!