【サッカーW杯】日本はドイツにどのような戦略で勝ったのか!?日本の攻撃(前半)①

ドイツ戦(前半)の日本の戦略は、攻撃はリスクを負わず、カウンターアタックとダイレクトプレーで少ない人数であわよくば得点して、後半に勝負をかけるというものでした。

※ダイレクトプレー: DFやGKから中盤を経由せずにFWの選手に浮き球のロングボールを入れる、もしくは相手DFラインの背後にロングパスを送るプレー。

このリスクを負わない戦略は、優勝候補の一角ドイツとの力関係を見ても当然でしたが、同時にこれが日本の攻撃の限界なのかと絶望感も感じた前半。

まさか後半にあのような目の覚める鋭い攻撃を日本が仕掛けるとは、前半を観たかぎり多くの人は思わなかったはず。ドイツも含めて。

これから、カタールW杯2022 の日本代表の4試合と

準決勝クロアチア対アルゼンチン戦のクロアチア代表の分析。

決勝アルゼンチン対フランス戦のアルゼンチン代表の分析を順次投稿していきます。

最初は、日本対ドイツ戦(前半)、日本の攻撃を深く分析します。

かなり時間がかかると思いますが、ゆっくり、じっくり試合を振り返っていきます。

日本対ドイツ戦:日本の攻撃(前半)の振り返り

日本のドイツ戦の試合動画を観て、日本の「ゲームモデル」を分析し、どこに日本の「強み」があり、「弱み」があったのか。どのような状況になったら、日本に「チャンス」があり、「リスク」があったのかを、相手チームのドイツと対比して、明らかにします。

「ゲームモデル」について詳しく知りたい方は、こちらを参照してください。

基本的な試合分析方法を知りたい方はこちらをどうぞ!

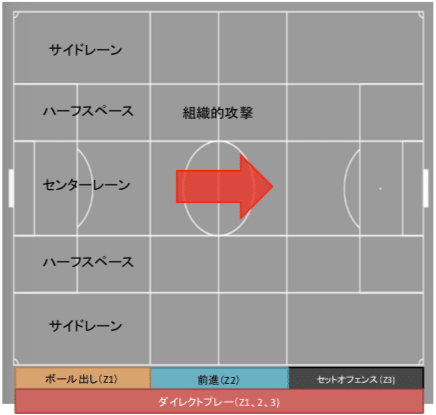

今回の第一回目は、日本の「攻撃」の局面

モーメントは「組織的攻撃」と「攻撃の切り替え」について、特に下記について詳細に分析します。

日本のプレースタイル:

日本の配置:攻撃、守備

行動:ボール出し(ゾーン1の自陣低い位置から低いパスかドリブルでゾーン2へ入るプレー)

行動:前進(ゾーン2の自陣から、低いパスか、ドリブルでハーフラインを超えるプレー)

行動:ダイレクトプレー(前進の方法の一つ。GKやDFラインから浮き球のロングボールを中盤を経由せず、FWラインの選手に入れる、もしくは相手DFラインの背後にボールを送るプレー。)

行動:セットオフェンス(ゾーン3で一度攻撃の配置をセットしてから行う遅攻)

攻撃の切り替え:カウンターアタック、攻撃の再構築(カウンターアタックができない時に、一度パスを繋いで、攻撃の配置を再編成するプレー)

ドイツ戦前半の日本のゲームモデル:組織的攻撃の行動

プレースタイル:(リスクを負わない)縦に速いサッカー(前半)

プレーシステム:(攻撃)4−2−3−1

ボール出しの配置:2−3−2−3

前進の配置:4−2−3−1

ダイレクトプレーの配置:3−2−5(右SB酒井がWGの位置まで上がる)

セットオフェンスの配置:なし(セットオフェンスが前半はなかった)。

相手チーム(ドイツ)と自チーム(日本)を対比させて、どこに日本の「強み」「弱み」「チャンス」「リスク」があるかを知る:

前半の日本:

強み:攻撃への切り替え(カウンターアタック)

弱み:ボール出し、前進、攻撃の再構築

チャンス:ゾーン2でボールを取り戻し、WGの位置に上がった左SBラウムの背後のスペースで、右WG伊東がボールを受けた時。

リスク:日本の前半のリスクについては、守備についての状況になるので、次回に説明します。

日本の組織的攻撃

行動:ボール出し(前半)

ボール出し配置:

日本:2−3−2−3 ドイツ:4−2−3−1

日本:ボール出し1

ドイツ:ボール出しへの守備1

ドイツCFハバーツは1人でGK権田含め両CB板倉、吉田の3人にプレッシング。日本は3対1の数的優位。両CBがペナルティエリア幅まで開くと、1トップでボールを追いかけるのが難しくなるが、3人の選手間の距離が近いので、1人で対応されている。

下記は、日本の「ボール出し」3つの状況に対して、ドイツの「ボール出しへの守備方法」をアニメーションにしたもの。

日本:ボール出し1.2

ドイツ:ボール出しへの守備1.2

ドイツはパスを受けた右CB板倉に、左WGムシアラが縦パスのコースを決してプレッシング。CFハバーツはGKを監視して、左CB吉田へのパスコースを背中で消している。PV(ピボーテ:以下PV)の遠藤は、トップ下ミューラーにマークされ、日本はショートパスでの「ボール出し」が難しい状況。

唯一サイドにスペースがあるので、右SB酒井が落ちて右CB板倉にパスコースを提供することはできる。

ドイツは日本にアジャストした「ボール出しへの守備配置」とプレッシング方法で、日本の前半の「ボール出し」を難しいものにさせている。

右SB酒井がボールを受けると、左SBラウムが高い位置まで上がって縦パスのコースを消した激しいプレッシング。PVの田中が「ボール出し」の時は、OMFの位置に配置され、PV遠藤より高い位置にいる。田中は右SB酒井にパスコースを提供するために落ちるが、PVギュンドアンにマークされ、酒井にショートパスのコースがない状況。

日本:ボール出し1.3

ドイツ:ボール出しへの守備1.3

CFハバーツが内側へのパスコースを消しながら左CB吉田を外側へ追い込むプレッシング。左SB長友へのパスコースは空いているが、右WGニャブリが、左CB吉田の縦パスのコースを消して、左SB長友へプレッシングできる中間ポジションを取っている。

左CB吉田がショートパスができるのは左SB長友か、GK権田である。左SB長友にパスをすると右WGニャブリの強烈なプレッシングを受ける。ドイツのプレッシングは一方のサイドにかなり寄り、コンパクトな配置になる。できれば早めにGK権田へパスをして逆サイドに展開した方がよかっただろう。

日本はおそらくボール出しのトレーニングをあまりしてないように感じる。特に中盤3人のトライアングルの配置を工夫することで、パスコースやスペースを作ることができる。

PV遠藤は、CFハバーツとトップ下ミューラーの間、できれば背後にポジションを取ることで、左SB長友にパスコースを作ることができる。CFハバーツが、遠藤へのパスコースを消しにいったら、左CB吉田がフリーとなり、トップ下ミューラーが遠藤をマークするのであれば、トップ下鎌田に内側へのパスコースができる。

仮に内側に配置されたトップ下鎌田にパスが入ると、PV田中が中央にスペースを得ているので、そこで鎌田からパスを受けることが可能だ。

前半の日本の戦略は、試合後の選手や監督のインタビューから、失点をしないこと、最低でも1失点で前半を終えることだったので、リスクを負わない「縦に速いプレースタイル」を選択している。

「ボール出し」などのポゼッションでリスクを負うプレーは極力避け、最少失点で後半に勝負を賭けるという考えだ。

行動:前進

日本前進の配置:4−2−3−1

ドイツ前進への守備配置:4−2−3−1(可変4−4−2)ゾーンディフェンス

前半の日本は「縦に速いプレースタイル」なので、自陣ゾーン2からハーフラインを超える「前進」は数える程度しかなかった。

日本:前進1

細かいことだが、右CB板倉の身体の向きが左方向を向いている。相手ゴールに正対する身体の向きであれば、右サイドで数的優位ができる可能性があったことも見えただろう。

上の図では、右WG伊東が、内側に絞り、相手左SBラウムを内側に引き寄せ、右サイドに右SB酒井がパスを受けるスペースを作っている。右サイドには相手が1人もいない状況。

特に中央の選手はグラウンド前方向全体が見える身体の向きを確保して、左右のパスと、内側へのパスを出すことができるようにすることで、相手にパスする方向を予測できないようにするべきである。

右CB板倉は、素晴らしい選手であるが、この時は身体の向きが悪く、右サイドに前進できるスペースがあり、2対1ができていることを見逃してしまっている。

日本:前進1.2

右CB板倉は、左CB吉田へのパスを選択。ドイツが2トップにしたことで、DFラインで数的優位を確保するために、PV田中がDFラインに落ちて3バックを形成するために動く。

PV田中がDFラインに入るので、ドイツ2トップの左ミューラーと左WGムシアラの間にトップ下鎌田が落ちると、ドイツは中央にさらに引きつけられて、両サイドのスペースが空く。そのスペースをSBが使えるだろう。

PV遠藤が右WGニャブリとPVキミッヒの間に立ち、ニャブリが内側へのパスコースを消そうか、左SB長友にプレッシングをかける準備をするかで一瞬迷っている。

日本:前進1.3

トップ下鎌田か、PV遠藤が素早く移動して、PV田中へ内側のパスコースを提供する必要がある。そうしないと田中に前方へのパスコースがない。田中に内側へのパスコースを提供することで、左WGムシアラが外側へのパスコースを消すか、内側へのパスコースを消すか迷うことになる。

日本:前進1.4

ドイツの「前進への守備配置」は4−2−3−1(可変4−4−2ゾーンディフェンス)。WGとPVの距離がある構造なので、その間にスペースがある。SBは、通常、日本のWG(右WG伊東、左WG久保)をマークするので、WGとSBとの間にスペースができる。しかし、このスペースでパスを受ける中盤の選手がいない。

ただ日本のドイツ戦前半は、ポゼッションで前進するのではなく、「縦に速いプレースタイル」なので、相手DFラインの背後やサイドのスペースに素早く縦パスを入れることが多かった。

リスクを負わないことを優先するのであれば中盤の配置が悪くても良いのかもしれない。ただし、中盤の配置バランスが悪く、選手間の距離が遠いと、ボールを失った瞬間、相手にスペースを与え、「守備への切り替え」が遅れてカウンタープレッシングがうまく機能しないことも考慮する必要がる。ボールを失った後のカウンタープレッシングが機能しないと、ドイツにカウンターアタックのチャンスを与えることになる。

日本:前進1.5

左SB長友がボールを受けるが、中盤の選手がパスコースを提供できていない。そうなると長友には縦パスを選択するしかない状況。

行動:ダイレクトプレー

前半の日本の狙いの一つは、右サイドレーンを使った「ダイレクトプレー」。

長身(183cm)右SB酒井をWGの位置まで上げて、ドイツ左SBラウム(180cm)に競り勝つことを予想して、ラウムの背後にポジションを取る右WG伊東がセカンドボールを拾って攻撃する方法だ。

この「ダイレクトプレー」はトレーニングを少しはしている印象だ。事前にドイツを分析して右SB酒井が左SBラウムに競り合いで勝つ可能性を予測していると思われる。

日本:ダイレクトプレー1

実際、右CB板倉がペナルティエリア幅まで開くと権田からパスを受けることができ、右SB酒井もいるので2対1(左WGムシアラ)ができる。

しかし、酒井がロングパス(ダイレクトプレー)のボールを受けることになっているので、右CB板倉がパスを受けても、どの道ロングパスしか選択肢がない。

一般的に「ダイレクトプレー(ロングパス)」の成功率は限りなく低い。特にドイツ代表とでは、平均身長やフィジカルの差が歴然としている。

前半の「ダイレクトプレー」は9回競り合って、ドイツに一度も勝てず、セカンドボールは2回拾うことができ、その時は、そこからチャンスを得ていた。

ただ、ロングパスというのは、成功率が低い。

「ダイレクトプレー」はボールを自ゴールから遠くへ飛ばすので、リスクを負わないプレーとしては最適だと考えたのだと思う。本当だろうか。

グアルディオラが「ダイレクトプレーは2秒でボールが戻ってくる」と言っていたことを思い出す。

日本代表平均身長:179.7(参加国中:下から3番目)

ドイツ代表平均身長:185.1cm(参加国中:上から4番目)

次に、「ダイレクトプレー」はDFラインとFWラインの距離が開きやすいので、どうしてもMFの選手がセカンドボールを拾ったり、相手のボールを取り戻すためにプレッシング行くことが物理的に難しくなる。当然ロングボールは速くボールが進むので中盤が間延びしやすい、そして走る距離も増える。

日本:ダイレクトプレー1.2

仮に酒井が競り合いに勝って、伊東がセカンドボールを拾うと、一時的に相手DFラインと4対3の数的優位の状況になる。この状況を作るために、トップ下鎌田がCF前田と同じ高さに移動している。

しかし、酒井が競り負けた後のセカンドボールへの配置は疎かだ。競り合う2人の近くには、PVギュンドアンと左WGムシアラがいる。PV田中もセカンドボールを拾うために移動しているが、ドイツの2人よりも遠い位置だ。

ドイツはCFハバーツを残して4−2−3−1に戻している。1人のドイツCFの周囲に4人の日本選手がいる。上の図で言えば、右CB板倉はもっと右に寄って、右SB酒井が空けたスペースを埋める。仮に左WGムシアラがセカンドボールを拾っても、前方のスペースがない状況を作るべきだ。CFハバーツは、吉田が監視し、左SB長友がカバーして2対1の状況を作れば十分だと思う。

PV遠藤は、もっと前で、トップ下ミューラーの高さまで移動した方が、PV田中との距離も近くなり、ドイツにセカンドボールを拾われても、すぐにプレッシングできる距離をキープできる。この配置では、セカンドボールをドイツに拾われると、中盤にスペースと数的不利があるので、鋭い「カウンターアタック」を受ける可能性がある。

日本:ダイレクトプレー1.3

ドイツは2回目の日本の「ダイレクトプレー」で、左CBシュロッターベックが右WG伊東をマーク、左SBラウムが右SB酒井をマークするように適応してきた。ここで、日本の「ダイレクトプレー」のアイディアは潰えた。

日本:ダイレクトプレー1.4

上の図では、日本の中盤3人が「ダイレクトプレー」のセカンドボールを拾うために移動していないのが気になる。ドイツにセカンドボールを拾われて、日本のプレッシングは機能しない。ドイツは悠々と「攻撃の再構築」をするか、右SB酒井が空けたスペースから「カウンターアタック」を繰り出すだろう。

前半リスクを負わない「縦に速いプレースタイル」を選択しているが、「ダイレクトプレー」の配置が詳細な部分までデザインされていないので、セカンドボールをドイツに拾われやすく、逆に「カウンターアタック」を受けるリスクが増大している。

「ダイレクトプレー」は、セカンドボールを拾う前提とセットでなければならない。

行動:セットオフェンス

行動がない。

日本は「ボール出し」、「前進」が機能せず、ボール保持がほとんどできていない前半。リスクを負わず「縦に速いプレースタイル」なので、「カウンターアタック」が最大のチャンスとなった。

相手コートゾーン3で行う「セットオフェンス(遅攻)」は、日本のプレースタイルもあり、前半は一度もなかった。

モーメント:攻撃への切り替え

行動:カウンターアタック(強み)

前半の日本は縦に速いプレースタイル。

ドイツ戦の前半の日本は「カウンターアタック」を最大の武器にしていた。

カウンターアタック2つの狙い:

①ボールを取り戻したら、相手DFラインの背後に走り込むCF前田へパス。

②ボールを取り戻したら、右WG伊東へパスし、伊東のドリブルやパスを起点とした「カウンターアタック」(相手左SBがドイツ攻撃時に左WGのような配置を取るので、右サイドにスペースがあり、そのスペースを伊東が使う)。

日本:カウンターアタック1

日本:カウンターアタック1.2

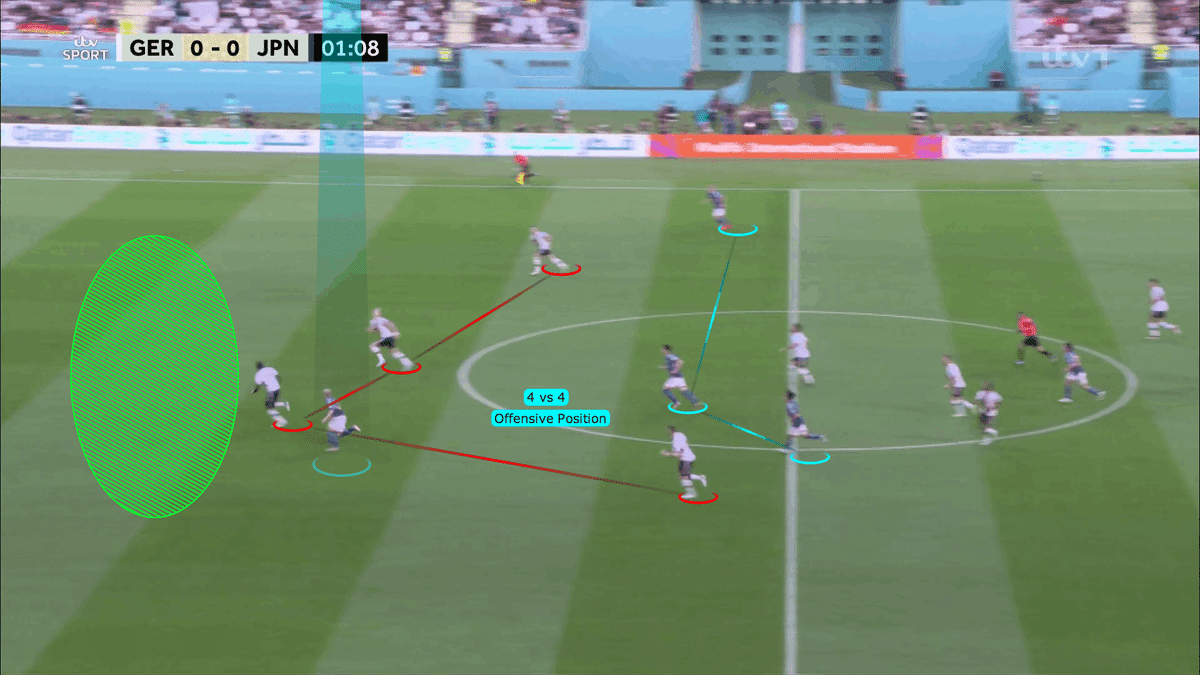

なぜ、右WG伊東がフリーなのか、それは、ドイツの前進の配置が3−2−5であり、左SBラウムが左WGの位置まで上がる。ボールをドイツが失った瞬間、右WG伊東がフリーとなる構造。

日本:カウンターアタック1.3

ドイツの前進は、左SBラウムを左WGの位置まであげた3−2−5。日本DFラインは4対5の数的不利。しかし、中盤でボールを取り戻すと日本は6対5の数的優位と右サイドにスペースがある状況。

前半の日本の最大のチャンスは「カウンターアタック」であり、日本が狙っていた攻撃だ。

右WG伊東は、レイオフのパスを使えば、PVキミッヒ1人。日本は2人とスペースを得ていたのでシュートまで行けた可能性がある。

カウンターアタックの構造:3−2の配置

日本の「カウンターアタック」は、基本的にCF前田がオフェンシブポジションで前に残り、相手DFラインの背後を狙い、常にカウンターアタックの準備をしている。

ボールを取り戻すと、特に右WG伊東の動き出しが早く、トップ下鎌田、左WG久保、そして、ピボーテの田中の5人で「カウンターアタック」を実行。

一つ目の波(一列目)は、CF前田と前方でボールを取り戻した時の配置によって異なるが、右WG伊東、トップ下鎌田、左WG久保のうち2人がCF前田と一つ目の波を形成する。

2つ目の波(2列目)は、一列目に参加しなかった選手で構成される。主にPV田中と一列目に参加しなかった選手で2列目を形成。PV遠藤は、3つ目の波(3列目)として、SBと共にフォローアップ。状況によっては、PV遠藤が2列目で、田中が3列目でフォローの場合もある。

どちらにしても「カウンターアタック」は3−2の配置の5人で攻撃。

前半の日本の最大の「強み」であり、得点チャンスであった。この「カウンターアタック」もドイツを分析して、トレーニングしたことだろう。

日本:カウンターアタック1.4

右WG伊東と左SBラウムの配置を見て欲しい。ギュンドアンからボールを取り戻した後、どのように2人が反応するか。

5対4日本数的優位。

CF前田がリュディガーの背後へ移動。

CF前田は右CBリュディガーのマークを外し、右WG伊東からパスを受けてゴールしたがオフサイドの判定でノーゴール。完璧に前田はマークを外していたので、オフサイドにならないで欲しかった。前半最大の得点チャンス。

日本:カウンターアタック1.5

日本:カウンターアタック1.6

ドイツの傲慢さが日本の鋭い「カウンターアタック」を生んだ

前半のドイツの「弱み」は「守備への切り替え」、つまり日本の「カウンターアタック」だった。

ドイツはボールを失った瞬間、特に右WG伊東にスペースを与えた。ドイツは攻撃時に左SBラウムを左WGの位置に上げ、4−2−3−1から3−2−5の配置にする。

日本のDFライン4人対ドイツ5人のFWラインがドイツの前進の「強み」であるが、ドイツがボールを失った瞬間、それが「弱み」となる。

日本が数的優位(ドブレPV:遠藤、田中、右WG伊東、トップ下鎌田、左WG久保、CF前田)6対5(ドイツ:3バックとドブレPV)。

3バックは基本的にボールを失った瞬間サイドにスペースを与えやすい。なぜなら。ボール失った瞬間3人でグラウンド横幅68mを守ることになる。必然的に3バックは中央に集中し、相手の中央からの「カウンターアタック」を防ぐ。

その時、両サイドのスペースが空くので、そのスペースを右WG伊東が使い、伊東を起点とした「カウンターアタック」が前半の日本の攻撃の最大の「強み」となった。

ドイツは、スペイン戦やその他の強豪チームであれば、ここまで「カウンターアタック」を受けないかもしれない。

もちろん、日本はドイツの「弱み(3−2−5から守備への切り替え)」を事前に知っており、それを利用したのだと思う。

しかし、ドイツは、PVギュンドアンやキミッヒに代表されるように、強引なボールキープ(後ろにバックパスコースがあるにも関わらず)で、日本のプレッシングの餌食となった。日本選手の一人や二人大したことないと思ったのであろうか、グアルディオラの申し子とも言えるギュンドアン(マンC)やキミッヒ(バイエルン)の実力からすると、日本を侮ったとしか思えない。

また、左SBラウムの闇雲な右SB酒井へのプレッシングで、右WG伊東をフリーにして、「カウンターアタック」を受けたり、W杯優勝4回のドイツの名を汚すプレーの連発であった。

ドイツは「守備への切り替え」も遅く、DFラインとドブレPV(ギュンドアン、キミッヒ)が、ペナルティエリア前に4−2の守備ブロックを形成しても、前の4人の戻りが遅く、日本にセカンドボールを拾われ、ショートカウンターからシュートチャンスを作られていた。

日本の狙い通りの「カウンターアタック」であるが、ドイツの怠慢な守備には失望した。全員が下がらなくても、DFラインとドブレPVだけで守れると考えたのだろうか。

前半の日本は狙い通り、得点にはならなかったが、鋭い「カウンターアタック」を何回も繰り出した。この試合にかける意気込みが日本とドイツでは差があった。

日本は決勝戦のように戦い、ドイツはグループステージの一つの試合というような雰囲気だった。

行動:攻撃の再構築(弱み)

日本はドイツ戦の前半はリスクを負わず、「縦に速いプレースタイル」。

「攻撃への切り替え」の第一オプションは「カウンターアタック」

それができない場合に「攻撃の再構築」。

しかし、連携不足からか、「攻撃の再構築」の配置へ移動するのが遅く的確ではなかった。

ボールを取り戻し、前方にパスコースやスペースがなく、数的不利の場合、「攻撃の再構築」を選択しなければならない。それができない場合はクリアーだ。

ドイツ戦の前半は積極的な「攻撃の再構築」をするための配置が悪かった。

具体的にはDFライン。SBができる限り幅を取り、両CBもパスコースを作るために、深さを取りながら、幅を取るとGKへのパスコースもできる。

前半は中盤が前を向くことができなく、「攻撃の再構築」しか選択肢がないときに、DFラインの動き出しが遅く、MFはパスするところがない状態でパスコース(フリーマン)を見つけるのが遅れ、最終的には、バックパスを選択するが、ドイツの激しいプレッシングの餌食となり、苦し紛れのロングパス、ある意味クリアーを選択、ドイツにボールを取り戻されることが多かった。

日本代表は、トレーニングする期間や時間が限られているので、「攻撃の再構築」のトレーニングをする時間がなかったのかもしれないが、共通認識をチームで持つことは、この4年間でできたはずである。

グアルディオラが言う15本のパス(15本のパスをしている間に選手が適切な位置に配置を整える)などのプレー原則が日本代表で共有されてないのかもしれない。

日本:攻撃の再構築1

日本:攻撃の再構築1.2

日本はおそらく「攻撃の再構築」のトレーニングをほとんどしていないのではないか。上の図は、右SB酒井が「攻撃の再構築」なのか、「ダイレクトプレー」なのかで迷いが生じているプレーだ。

右SB酒井が「ダイレクトプレー」に参加するために前に上がるには、ある程度の時間が必要だ。

そのように考えると、ボールを保持し、日本選手が配置を整えた後でないと右SB酒井が「ダイレクトプレー」に参加するのは難しい。

明確な基準を設ける必要がある。ボールを取り戻し、「攻撃の再構築」をして、日本選手の配置を整えた後、右SB酒井は前に上がり、「ダイレクトプレー」に参加する、というような基準/原則を作ることがハイレベルな相手と戦うには必須だ。

日本:攻撃の再構築1.3

ドイツのプレッシングがそこまで激しくなかったので、PV遠藤はバックパスを選択できたが、もっと激しいプレッシングをしてくる相手であれば、一瞬パスコースがないとボールを失うリスクは高まる。

地味であるが、「攻撃の再構築」のトレーニングを日本は4年後のW杯に向けた準備としてやった方が良いだろう。

次回は、W杯日本対ドイツ戦(前半)、日本の「組織的守備」と「守備への切り替え」について振り返り解説します。

================================

本を出版しています。

ポジショナルプレーを実践したい、知りたい、試合をポジショナルプレーの視点で分析したいという方に、選手4人がひし形(ダイヤモンド)を形成するダイヤモンドオフェンス でポジショナルプレーを見える化した本です。

よろしければ手にとって見てください。

いいなと思ったら応援しよう!