フットボールのダイヤモンド・オフェンスにおける攻撃サポートの構造化 29 ゾーン・ディフェンス攻略理論3 〜バスケットボール9〜

ゾーン・ディフェンスを攻略する3つの戦略

ここではさらにゾーン・ディフェンスを攻略するための3つの戦略を詳細に説明する:

1. 5スポット:ライン間でボールを受ける(ボールを入れる場所)

2. 数的優位をつくるためのダイヤモンド+1(ポジショニング)

3. ローテーション(ダイヤモンド+1の再構築)

1. 5スポット:ライン間でボールを受ける(ボールを入れる場所)

ドナルド・ベック(2012)は、相手ディフェンスのライン間のギャップや相手ディフェンスの背後でボールを受けることによって、相手のゾーン・ディフェンスを攻略することができることをこのように説明している:

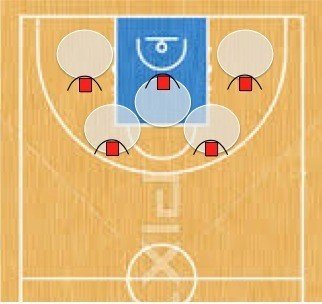

ボールを入れる場所は各ディフェンスの中間地点に当たる5つのスポットが基本。マークに来なければそのままシュート、来た場合はその動きを利用して攻撃を展開することができる。

図47:相手ディフェンスの弱点となる5スポットへボールを運ぶ

ゾーン・ディフェンス攻略の基本は、相手ディフェンスラインのライン間のギャップや相手ディフェンスの背後でボールを受けることである。

ジョン・クレッセとリチャード・ジャブロンスキー(2010)はボール保持者(バスケットの場合はポイントガード)の役割についてこのように説明している:

ドリブルでギャップを突き、ディフェンダーを引きつけてからパスを出すというプレーに長けていなければならない。

ゾーン・ディフェンス攻略は、テックス・ウインター、ドナルド・ベック、ジョン・クレッセとリチャード・ジャブロンスキー等が言及しているように、相手ディフェンスのライン間のギャップや相手の背後でボールを受けることである。相手ディフェンスがライン間に入ったプレーヤーをマークするのであれば、そのマークするために移動したプレーヤーがいたスペースがオープンスペースとなる。ボール保持者はそのスペースを察知し、予測してパスをするか、自らドリブルでそのオープンスペースを活用する。その他のプレーヤーは、そのオープンスペースに素早く移動し、そこでパスを受けることがゾーン・ディフェンス攻略の基本となるのだ。

ボール保持者は単にチームメートにパスをするのではなく、相手ディフェンスを引きつけるためにライン間へドリブルをして、相手ディフェンスを自分に引きつけてチームメートにパスをすることが忘れがちな重要なポイントである。ライン間へボール保持者がドリブルすることで、そのプレーヤーを必ずマークする相手がいる。そのようにプレーすることで、数的優位ができたり、どこかにオープンスペースやフリーなプレーヤーが出現するのだと考える。

2. 数的優位をつくるためのダイヤモンド+1(ポジショニング)

ゾーン・ディフェンスを攻略するには、オフェンス側のプレーヤーのポジショニングが非常に大事であることが、ここまでの内容から理解できることだろう。

ゾーン・ディフェンスは、ディフェンス側の各プレーヤーが担当するゾーンが決まっているため、オフェンス側がボールサイドでオーバーロードの状況を作ると数的優位ができる。

ドナルド・ベック(2012)は、ダイヤモンド+1についてこのように説明している:

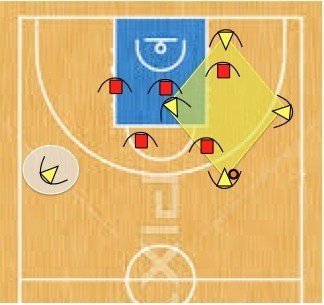

基本はボールサイドで4人が菱形を作り、残る1人が逆サイドの45度に張る「ダイヤモンド+1」の形。スペースを守るゾーンを逆手に利用し、ボールサイドで4対3の局面を作り出すフォーメーションだ。この形から攻撃を展開すれば、相手ディフェンスは後手に回らざるを得ない。

図48:4対3の状況を作り、逆サイドに1人いることでサイドチェンジも可能

ボールサイドでオーバーロードの状況を作るのだ。そのためにダイヤモンドの配置にすることで4対3の数的優位の状況からライン間のギャップを攻撃する。

ゾーン・ディフェンスの弱点は、ポジショニングと、ライン間でボールを受けること、この2つがゾーン・ディフェンス攻略の非常に重要なポイントになっている。

ダイヤモンド+1の形の、1が逆サイドに張ることで、相手ディフェンスがボールサイドへ、ヘルプに出ることを防いでいるのと同時に、もし、ディフェンスの1人がボールサイドにヘルプに出た場合に素早く、逆サイドにボールを展開し、1対1のアイソレーションの状況を作り出すことも可能にしている。

ボールサイドでダイヤモンドの配置にすることで、ボール保持者に縦パスと斜め前方へのパスライン2つ(内側、外側)とサイドチェンジをする横パスのラインが確保されている。バスケットボールの場合はボールを手で扱うスポーツということで、ボール保持者の後ろにバックパスのラインを作る必要性はないと考える。この辺りがフットボールとバスケットボールの競技性の違いであるのだろう。

3. ローテーション(ダイヤモンド+1の再構築)

ゾーン・ディフェンスを攻略する3つ目の戦略はローテーションである。ここまで、ゾーン・ディフェンスの攻略は、数的優位をつくるためのポジショニングとライン間のギャップでパスを受けることの2つだとした。

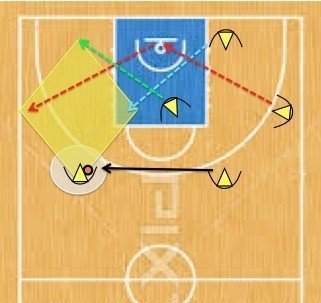

逆サイドのプレーヤーにボールが展開され、そこで1対1の突破からシュートに持ち込む状況にはない場合、もう一度そのボールが展開されたサイドで数的優位をつくるためのダイヤモンドを素早く形成する必要がある。

ドナルド・ベック(2012)は、ローテーションについてこのように説明している:

ボールが逆サイドに展開されると同時に、再びボールを中心とした「ダイヤモンド+1」を形成し直すことが基本となる。このローテーションを素早く行えば、常にボールサイドでの数的優位を確保できる。ポイントは、単純に逆サイドへ移動するのではなく、コートを斜めに横切るように動くことだ。

図49:サイドチェンジと斜めに移動するローテーション

フットボールにおいてもプレーヤーのローテーションは非常に重要である。例えば、左サイドで左ウイングが外側レーンから内側レーンに斜めに移動、左サイドバックは左ウイングが空けたスペースに移動し、左MFが左サイドバックが空けたスペースに移動する3人組のローテーションはよく見られる形であり、このローテーションは、相手ディフェンスのマークを外すためであり、ポジショニングのバランスを取り、ボールを失った場合、相手にオープンスペースを作らないためのものであると考える。

ドナルド・ベックが提唱するローテーションの場合はボールサイドで数的優位をつくるためのローテーションである。それだけではなく「ディフェンスと逆のアライメントを使ったオフェンス」においてもダイヤモンドの形は大事であると考える。

図48を見ると、オフェンス側が1−3−1システム、ディフェンス側が2−3のゾーン・ディフェンスである。

相手がゾーン・ディフェンスの場合、ボールサイドでダイヤモンドにポジションを取ると、自然にオフェンスプレーヤーが相手ディフェンスのライン間、相手の背後にポジションを取ることになり数的優位ができるようになるのだろう。もしくは、ダイヤモンドの形にプレーヤーを配置することで、相手ディフェンスのライン間のギャップや相手の背後にポジションを取りやすいと言い換えることができるかもしれない。

そこからボール保持者が相手ディフェンスのライン間へドリブルすることで相手のマークを引きつけ、相手ディフェンスの反応の仕方によって、オフェンス側が攻撃方法を素早く選択していくことでシュートチャンスを作り出すことができると考える。

引用・参考文献:

ベック・ドナルド監修. バスケットボールの戦術&トレーニング. 新星出版社. (2012). 92-97.

クレッセ・ジョン;ジャブロンスキー・リチャード. バスケットボール:アタッキング・ゾーンディフェンス. 訳者:加藤大仁, 木村和宏. 大修館書店(2010)34.

いいなと思ったら応援しよう!