偶然性に耐えて思考する

以前、喜捨論を書いたときに、贈与のように見えながら贈与でないものを取り上げて、贈与とは何かを明確化しようとした(「交換、贈与、そして喜捨へ (2/4)」)。これは、単に贈与でないものが贈与であると勘違いされているという話に尽きない。

何かを批判する議論は、単に「それは違う」と指摘するだけでは不十分だ。批判する議論は、批判すべき考えが生まれてくる過程に、取り上げるべき特有のポイント・眼目があると指摘してこそ生産的な議論を提供する。つまり、そのような間違いが生まれることには、単に間違っているのではなくて、それ単独で論じるべき特有の過程や構造があると論じることで、批判する議論は単に議論を対峙させる以上の生産的な役割を果たす。

ということで本論では、以前、贈与のように見えながら贈与でないものと指摘したものが、なぜ贈与として扱われてしまうのかを考える。この思考の過程には、私たちの思考に特有の傾向が見いだされる。その傾向とは、因果論的思考(causal reasoning)、すなわち出来事に対して原因を求めようとする思考への傾向だ。

私たちは起こったことに対して、つい、その原因を求めてしまう。しかし、そのような因果論的思考では捉えられない出来事もある。そしてまさに、喜捨とはその一例だ。だからこそ、喜捨について考えるのは難しく、見捨てられている概念なのだ。

以前の議論を振り返っておく。贈与が成立するための条件は、以下の三つと考えられると論じた。(a)贈り手に贈与の意思がある。(b)贈られるものはもともと贈り手が持っているものである。(c)贈与の相手が存在する。そして、贈与のように見えて贈与でないものとして、自然、自分の生命、文化を挙げておいた。これらは贈与でないことは比較的、明確に分かる。にもかかわらず、贈与として見えてしまうのはなぜだろうか。

正常の谷と因果論的思考

このことを考えるのに、考え方の一つのフレームワークを導入しよう。それは、著名な心理学者ダニエル・カーネマンが、これまた著名な憲法学者キャス・サンスティーンと、おそらく著名らしい経営コンサルタントと書いた『ノイズ』という本(の主に第12章)に出てくる、因果論的思考と統計的思考というフレームワークだ。

私たちの世界に起こる出来事は、事前にはとてもそうなるとは予想できないような、ときに驚きに満ちたものでありうる。洪水や大震災のような天変地異、戦争やパンデミックのような世界的にインパクトのある出来事。その一方で、日常の出来事は容易に予測可能だろう。太陽は明日も昇るだろうし、水栓をひねれば水は出るだろうし、ボタンを押せば照明がつくだろう。それらは何度も確実に起こってきた。

だが人間が経験することの多くは、この二つの中間、カーネマンらがいう「正常の谷」のなかにある。ここにあるのは、事前にそうなるだろうと自分で積極的には予測しないが、起きてもさして驚きもしない出来事だ。

カーネマンらが挙げている例は、ある困窮家庭が家賃を払えず家を追い出されたというものだ。この一家が、最近になって失業し、家主に家賃の支払いの猶予を求めたが認められず、支援していたソーシャルワーカーの口添えもうまくいっていなかったという状態であることを私たちが知っているとしよう。だとすれば、この一家が家を追い出されたという出来事は、当然の成り行き、そりゃそうだ、さもありなん、と私たちは考えるだろう。

だがそれが落とし穴だ。この出来事は、当然の成り行きとして起こったのでは決してない。もう少し景気が良ければすぐに再就職できていたかもしれないし、家主の機嫌がよければ家賃の支払いを猶予してもらったかもしれないし、ソーシャルワーカーがもう少し頑張れば行政の支援なり受けられたかもしれない。この出来事は、そうした些細な「かもしれない」をすり抜けた先に起こっている。

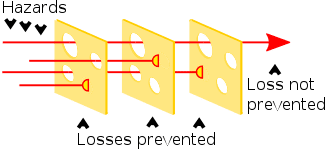

カーネマンらは述べていないが、リスク分析でよく用いられるスイスチーズモデルを思い出すとよいかもしれない。出来事は、それぞれ違う場所に穴の開いたスイスチーズのスライスである、いくつもの「かもしれない」を通り抜けて起こるのだ。

にもかかわらず私たちは、起こった出来事に対して、後知恵で、結果からさかのぼって現実を理解しようとする。この理解の仕方がカーネマンらのいう「因果論的思考」だ。正常の谷のなかにある、事前にそうなるだろうと自分で積極的には予測していなかった出来事が起こると、私たちは記憶の中からその説明に使えそうな、もっともらしい原因を探し出す。そしてそれら原因がうまくストーリーにつながれば、そこで満足して、それ以上、理解しようという努力を打ち切る。

私たちは世界の出来事を、このような因果論的思考によって理解している。そしてそれはたいていの場合、そんな思考をしているかすら気付かずに(カーネマン的には「システム1」において)行われている。引用しておく。

私たちが世界を「理解する」やり方は、現実を絶えず因果論的に解釈することにほかならない。日々の暮らしの中で起きるさまざまなことを理解したと感じるのは、正常の谷の中でのべつ後知恵を連発していることの証である。この理解の感覚は、本質的に因果論的な性格のものだ。新しい出来事も、いったん起きてしまえばちがう結果になった可能性は消滅し、後知恵でひねり出した説明には不確実性の入り込む余地はほとんどない。

因果論的思考による贈与の見間違い

いまや、贈与と見間違えてしまう事態がなぜ起こるのかが理解できるだろう。自然、自分の生命、文化といった、様々な偶然で条件が整って起こった出来事に対して贈与であるとみなしてしまうのは、その原因を求める因果論的思考によると考えられないだろうか。

これらは贈り手がいるわけではない。ただそこにあるものだ。しかし私たちの思考は、この「ただそこにある」という単なる事実にはあまり耐えられない。すぐに因果論的思考が働き、贈与をそこに読み込んでしまう。

つい働いてしまう因果論的思考にどう抵抗すればいいのか。カーネマンらが因果論的思考に対比したのが、「統計的思考」である。それは数々の「かもしれない」に真剣に向き合い、複数のシナリオとその確からしさを評価する。意識的な多くの努力を求められる(「システム2」の)判断プロセスだ。出来事とその「原因」の間を因果論的に考えるのではなく、多くのシナリオを考慮に入れたうえで、出来事が起こることが確からしいかどうかを考える。すなわち、シナリオと出来事の同時確率を考える。

ほぼ無意識的に働く因果論的思考では見えない、覆い隠されてしまうものがある。それは統計的思考によって見出される。喜捨は、まさに統計的思考によって理解される出来事であると言える。なぜなら、喜捨されたものは決して贈与されたものではなく、ただそこに捨て置かれたものだからだ。そして私たちはたまたま、その場に居合わせたからこそ、そのものに出会ったのだ。この偶然性のつながり、スイスチーズの穴を幾重も通り抜けてくるつながりは、因果論的思考では決して見えてこない。

ただそこにある。出来事が端的に起こる。なんの必然的な因果のつながりもなく。出来事は極めて表面的で水平的であり、出来事を生み出す背後の、深層の連環を持ってはいない。出来事は、それが成立する条件をなす超越論的領野なしに、端的に存在する。このような思考に私たちは慣れていない。因果関係など存在しない、ただ同時確率の高い事象があるのみだ、とまで言えるかどうかはさておき、統計的思考によってはじめて見える出来事は存在する。偶然性に耐える思考に対して、私たちは場所を開けておかなければならない。

なぜ因果論的思考は自然なのか

ではなぜ、因果論的思考はこれほどまでに自然で、支配的なのだろうか。統計的思考はなぜ、かくも努力を要するのだろうか。その説明は、カーネマンらの『ノイズ』には無い。そこで別のところから、一つの仮説を取り上げておこう。

因果論的思考は私たちの自然な性向なのだから、それは生物学的な脳の気質と考えられる。進化学的に考えて、因果論的思考を自然とするような適応条件が何かあるだろうか。

それは、介入(intervention)だろう。因果論的思考によって因果関係が把握できれば、物事に介入することによって、望む結果が得らえる。結果を得たいために、原因を引き起こしたり、あるいは原因が起きないようにすればよい。それは、私たちの生存条件を大きく改善するはずだ。

脳はもともと、巨大な並列計算機である。例えば、視神経は片側100万本あって、各神経が10Hzで活動しているとすると、脳に入力される視覚情報は片目からでも毎秒1,000万ビットだ。アルファベット26文字(=4.7ビット)を考え、意識的に処理できるのは1秒間に8文字程度だと考えれば、意識の処理能力は毎秒40ビット。すなわち意識が処理できる範囲は、入力信号の0.0004%でしかない。

なぜ、意識のような処理能力が極めて小さい機構が存在するのかと言えば、それはおそらく因果関係の理解のためである。並列処理を行っている脳では、物事の直列関係は表現できない。そこで、ある部分を直列に並べて、そこから因果関係を推論し、介入の可能性を拓いているのだろう。

[…]意識はタイプスタンプ付きの情報を時系列に沿ってシリアル(逐次)処理している。パラレル処理に対して、シリアル処理はパイプラインを極端に狭くせざるを得ない。一方、シリアル処理のメリットは、個別の意識内容の時間的な順序から因果性を推論できることである。意識により、ものごとの因果性を理解できるようになったとすれば、その恩恵は極めて大きい。[…]意識あるエージェントの生存確率は圧倒的に高まる。このメリットは、おそらく、パラレル処理で扱える膨大な情報のほとんどを犠牲するに値する。

最後に、混乱するようなことを書いておこう。私は、贈与でないものを贈与と見間違える事態は、因果論的思考によって起こると論じた。しかし、この論じ方そのものが因果論的思考ではなかっただろうか。因果論的思考そのものが贈与の見間違いの「原因」であると、性急に因果論的思考によって結論付けていないだろうか。それは、統計的思考を注意深く働かせることによってのみ分かってくるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?