ソーシャルワークを極める講座NO.13 医療保険の保険給付 社会保障

今回の内容は、ユーチューブライブで視聴できます。

アウトプット練習は、こちらのユーチューブライブで視聴できます。

1.医療保険の保険給付の種類

医療保険の保険給付には、

・法定給付(健康保険法第52条)

・任意給付(健康保険法第53条)

とがあります。

法定給付は、法律上どの保険者も必ず行わなければならない給付です。

任意給付は、健保組合・共済組合・国保組合などの一部の保険者で実施されている上乗せ給付になります。

ところで、例えば、任意給付の対象として、人間ドックなどの健康診査を入れることができるのか。

これは入れることはできません。

というのは、医療保険はあくまでも保険です。保険ということがポイントです。

その関係で、保険給付の対象の範囲は、健康保険の保険事故の範囲に限られるからです。

保険事故は、偶然なものでなければならないわけですが、いつか必ず発生するといったものです。

しかしながら、健康診査の目的は、病気の早期発見や早期治療です。

あらかじめいつやるかが予定されているものなので、偶然なものではありません。ですから、任意給付の対象にすることができないわけです。

第26回第55問の選択肢

健康保険の給付に関する問題で、「健康保険組合は、人間ドックなどの健康診査を療養の給付の対象とすることができる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

医療保険はあくまでも保険です。その関係で、保険給付の対象の範囲は、健康保険の保険事故の範囲に限られます。

この点、健康診査の目的は、病気の早期発見や早期治療であり、偶然なものではないので、任意給付の対象にすることができません。

2.法定給付

以下では、法定給付について説明します。

医療保険の給付は、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度という各制度において、基本的には同じような給付になります。

法定給付は、法律上どの保険者も必ず行わなければならない給付です。

例えば、療養の給付、保険外併用療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などです。

それでは、個別に見ていきます。

(1)療養の給付

療養の給付は、診療や処置・手術等の治療で、現物給付です。

療養の給付は、被保険者だけでなく、その被扶養者も受けることができます。この場合の療養の給付を家族療養費といいます。

被扶養者の範囲について

被扶養者の範囲はかなり広いです。

協会けんぽのホームページより

被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人などです。

などなので、それ以外の人も含まれます。

なお、被扶養者に対する家族療養費の支給については、上記の被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人については、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住していなくてもよいです。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、全員が被保険者本人なので、家族に関する療養費はありません。

第28回第55問の選択肢

健康保険制度の保険給付に関する問題で、「被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られません。

被扶養者に対する家族療養費の支給については、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人については、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住していなくてもよいです。

(2)保険外併用療養費

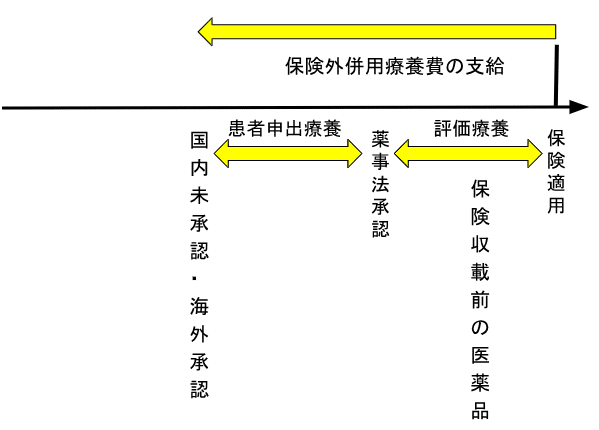

保険外併用療養費とは、保険外診療を受けた場合に併用された保険適用の診療費用が健康保険から給付されるというものです。

つまり、健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、基本的には、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

保険診療とその他の医療行為を一緒に行う事を混合診療と言いますが、混合診療は原則禁止されています。

どうしても保険外のその他の医療行為を使うというのであれば、保険制度が利用できません。そのため、保険診療部分も含めて全て自費診療扱い(全額患者負担)となります。これが原則です。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、医療保険が使える例外があります。

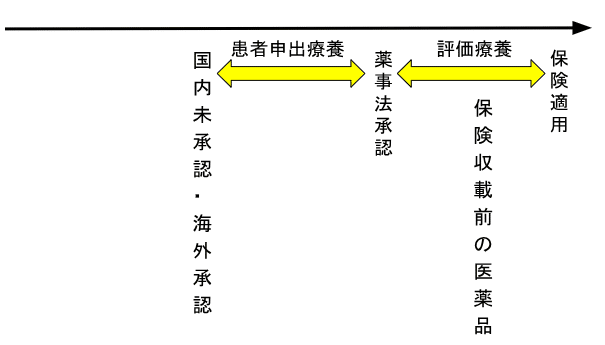

厚生労働大臣の定める

①「評価療養」

②「患者申出療養」

③「選定療養」

については、保険診療との併用、つまり、保険給付が認められております。

これが、保険外併用療養制度になります。

保険外併用療養費を用いた治療は、保険診療との併用が認められているので、保険医療機関で提供されます。

保険診療との併用が認められている療養については、通常の治療と共通する基礎的部分(診察・検査・投薬・入院料等の保険適用部分)の費用については、一般の保険診療と同様に扱われます。

通常の治療と共通する基礎的部分については、一部自己負担金を支払い、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます(健康保険法第86条)。

厚生労働省の資料より

では、例外的に、保険外併用療養制度によって、一部保険が適用される評価療養等の説明をしておきます。

①評価療養

評価療養とは、医学的な価値が決まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするかどうか、今後、評価される療養のことです。

例えば、厚生労働大臣が定める

・先端技術を用いた先進医療

・医薬品、医療機器、再生医療等の製品の治験に係る診療

・薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用

などです。

*治験

「くすりの候補」の開発の最終段階になると、健康な人や患者の協力を得て、人でのくすりの有効性と安全性を調べることが必要です。こうして得られた成績を国が審査して、病気の治療に必要で、かつ安全に使っていけると承認されたものが「くすり」となります。

人における試験を一般に「臨床試験」といいますが、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のことを、特に「治験」と呼んでいます。

治験には一般的に3つのステップがあります。

3つの各段階で安全性・有効性を確認します。

3つのステップが終了した後に、薬を開発している製薬企業が結果をまとめて厚生労働省に提出し、審査を受けます。

審査の結果、承認を受けたものが、薬として製造販売することを許可されます。

厚生労働省の資料より

先進医療というのは、高度な医療技術を用いた治療法や技術、その他療養のうち、有効性や安全性について一定基準を満たしたものであるが、未だ公的医療保険の対象になっていないものになります。

②患者申出療養

患者申出療養とは、未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、医療の対象を拡大し、患者からの申出を起点とする新たな仕組みとして創設されたものになります。

患者申出療養は、将来的に保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠を集積することを目的とし、保険導入のための評価を行うものになります。

患者申出療養としては、例えば、薬事法上、国内未承認・海外承認医薬品等の使用等を迅速に使用したい場合等を想定しています。

患者申出療養の利用の流れとしては、

患者が主治医に対し、「私の病気の治療に、海外で行われているらしい○○という治療法は使えないのでしょうか?」と質問した場合、

主治医が、「その治療法は保険適用にはなりませんが、「患者申出療養」という仕組みが使えるかもしれません。」

という感じで流れていって、治療が行われるというイメージです。

この場合の費用については、未承認薬等(保険診療の対象外)の金額など、「患者申出療養に係る費用」は全額自己負担になります。

「患者申出療養に係る費用」以外の、一般の診療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)については保険が適用されます。

③選定療養

選定療養とは、特別な療養環境(差額ベッド)、予約診療など、患者が自ら希望して選ぶ療養です。

例えば、大部屋より良い環境を求めて個室などに入院した場合、医療保険で支払われる入院料とは別に「差額ベッド代」が発生します。

また、予約診察制をとっている病院での予約診療などになります。

選定療養は、保険導入を前提としないものです。

差額ベッド代等は、健康保険の適用外なので、全額が自己負担となります。

第28回第55問の選択肢

健康保険制度の保険給付に関する問題で、「保険外併用療養費を用いた治療は、保険医療機関では提供できない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

保険外併用療養費は、例外的に保険診療と保険外診療の併用を認めるものなので、保険医療機関でも適用可能です。

第26回第55問の選択肢

健康保険の給付に関する問題で、「薬事法上は承認されたが、薬価基準に収載されておらず医療保険が適用されない医薬品を用いて治療を行う場合、保険外併用療養費が支給されることがある。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

(3)高額療養費

次に、医療給付として、高額療養費です。

高額療養費制度は、1973年の医療制度改革によって創設されたものです。

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(れきげつ 月の初めから終わりまで)で一定額を超えた際に払い戻される支給金のことです。

高額療養費制度の特例措置として、世帯合算などがあります。

世帯合算とは、同じ世帯にいる他の人の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1カ月単位で合算することをいいます。

その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額医療費として支給されます。

ただし、同じ世帯に属していても、同一の医療保険制度に加入していない場合には適用されません。

例えば、協会けんぽの被保険者と国民健康保険の被保険者の世帯では、世帯合算が利用できません。

第27回第55問の事例問題

事例「自営業者のDさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47歳)と二人で暮らしている。Dさんは、難病の治療のため、1年以上の入院が必要であると診断され、隣接するR市にある病院に入院することになった。」

選択肢「医療保険に関し、同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合、国民健康保険から高額療養費が支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

高額療養費の世帯合算は、同じ医療保険制度である必要があります。国民健康保険と協会けんぽで合算することはできません。

(4)高額介護合算療養費

医療給付の高額介護合算療養費とは、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が、設定された限度額を超えた際に払い戻される支給金のことになります。

高額療養費と同様に世帯合算制度があり、所得、年齢により自己負担限度額が異なります。

医療保険からは、高額介護合算療養費として支給され、介護保険からは、高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます(償還払い)。

第27回第55問の事例問題

事例「自営業者のDさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47歳)と二人で暮らしている。Dさんは、難病の治療のため、1年以上の入院が必要であると診断され、隣接するR市にある病院に入院することになった。」

選択肢「Dさんが退院後に介護保険を利用し、同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合、国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

高額介護合算療養費は、1ヶ月ではなく1年単位で、所定の限度額を超える場合に支給されます。

第26回第55問の選択肢

健康保険の給付に関する問題で、「高額療養費は、1年間に被保険者が支払った健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

高額療養費は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(れきげつ 月の初めから終わりまで)で一定額を超えた際に払い戻される支給金のことです。

選択肢の説明は、高額介護合算療養費の説明になります。

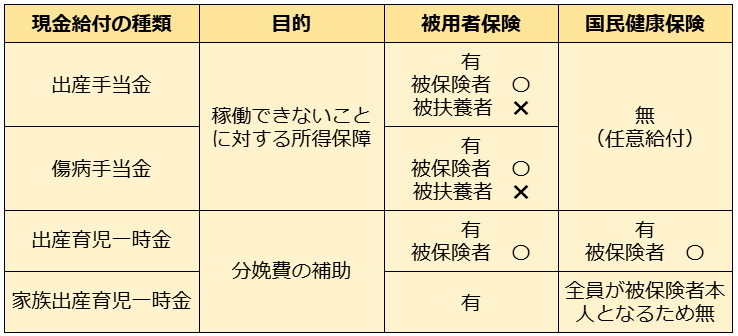

(5)出産に対する給付

医療保険の保険給付の内容については、基本的に、被用者保険とそれ以外で同じと言いました。

しかし、被用者保険とそれ以外では給付内容が異なる部分があります。

これは、保険給付のうち、医療給付(現物給付)ではなくて、現金給付の中で違いを見ることができます。

出産に対する給付としては、サラリーマンなど被用者の場合には、法定給付として、出産手当金があります。

出産は、病気ではないので、保険適用ができないはずですが、特別に出産手当金等の保険給付を用意しています。

これに対し、国民健康保険では出産手当金はありません。任意給付になっています。

また、そもそも後期高齢者医療制度では、後期高齢者が出産することはまずないので、出産に対する給付はありません。

★医療保険の保険給付(出産に対する現金給付)

*出産にかかるものとして、育児休業給付金がありますが、これは、健康保険ではなく、雇用保険に基づく給付になります。

出産手当金とは、被保険者が出産のため、会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されるものです(健康保険法第102条)。

実際の出産が予定日後のときは出産予定日が起点になるので、この場合には、出産手当金がもらえる期間が増えることになります。

出産手当金の1日当たりの金額

支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(⅔)

日額の全額ではありません。2/3になります。

第28回第55問の選択肢

健康保険制度の保険給付に関する問題で、「被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

第24回第53問の事例問題

事例「夫も会社員で共働きの会社員のAさんは、2週間後に出産予定日を控えているが、出産後も働き続けたいと思っている。明日から出産休暇を取得し、その後は育児休業を取る予定である。なお、Aさんは、3年間同じ会社(社会保険適用事業所)に勤め、賃金の支払を受けている。」

選択肢「出産・育児支援に関する問題で、Aさんが出産前に会社を休んでも、健康保険制度からは何も支給されないが、出産後に休んだ場合には、健康保険制度から出産手当金が支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

出産手当金とは、被保険者が出産のため、会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されるものです。

*傷病手当

ここで、出産に対する現金給付ではありませんが、現金給付である傷病手当金について触れておきます。

ここは、被用者保険とそれ以外で給付内容が異なる部分になります。

被用者保険の加入者、つまり勤め人が、業務外の事由による病気や怪我の療養のために、連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、休んで、自宅療養、通院、入院して給料が出なかった場合、傷病手当金を受けとることができます。

傷病手当金が貰えるための要件ですが、

①業務外の事由による療養のためであること

②労務不能であること

③継続する3日間の待機期間を満たしていること

④休業した期間について給与の支払いがないこと

のすべての要件を満たす場合、連続する3日間を含み4日目から1年6か月の範囲内で支給されるものになります(健康保険法第99条)。

なお、公的医療保険は、保険事故、つまり偶然なものでなければならないわけですが、過失があっても偶然なものになります。なので、過失によって給付事由を生じさせた場合は、公的医療保険の対象であり、給付されます。

これに対し、健康保険の被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、保険給付は行われません。

また、闘争、泥酔又は著しい不行跡(ふぎょうせき)によって給付事由を生じさせたときは、その全部又は一部を行わないことができます。

ところで、傷病手当金は被保険者本人のみに対する保険給付であり、被扶養者には適用されません。

また、国民健康保険や後期高齢者医療制度においては、法定給付ではありません。任意給付です。

★医療保険の保険給付(出産に対する現金給付)

次に、傷病手当金の給付額を確認しておきます。

療養のために4日以上休んだ時、4日目から、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額から30日で割って、日額を出して、その2/3の額が貰えます(健康保険法第99条第1項)。

次に、傷病手当金の支給される期間にも触れておきます。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではありません。

1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、仕事に復帰していた期間も、この1年6ヵ月に算入されます。

また、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、たとえ仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

第31回第54問は事例問題

事例「会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。」

選択肢「Gさんがパートで働いており、仕事を休む場合、Gさんは傷病手当金を受けられる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

傷病手当金は、被保険者本人のみに対する保険給付です。被扶養者には適用されません。ここは、被保険者と被扶養者とで差を付けています。

事例のGさんはパートで働いていますが、Fさんの加入する健康保険の被扶養者であるため、傷病手当金は支給されません。

同じような問題が、第34回第54問でも出題されています。

第31回第54問の事例問題

事例「会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。」

選択肢「事故はFさんの過失によるものなので、健康保険は適用されず、FさんとGさんは治療費を全額負担しなければならない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

公的医療保険は、保険事故、つまり偶然なものでなければならないわけですが、過失があっても偶然なものになります。なので、公的医療保険の対象であり、保険給付が行われます。

Fさんは、過失で自損事故を起こし、その結果、Fさん夫婦は怪我を負っていますので、保険事故になります。よって、健康保険は適用されます。

同じような問題が、第28回第55問でも出題されています。

第31回第54問の事例問題

事例「会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。」

選択肢「ケガのため、翌日から連続して会社を休み、その間、給与の支払がなかった場合、Fさんは休業4日目から傷病手当金を受けられる。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

第32回第51問の選択肢

会社に勤めている人が仕事を休業した場合などの社会保障制度上の取扱いに関する問題で、「健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んだときは、標準報酬月額の2分の1に相当する額が傷病手当金として支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

傷病手当金の給付額ですが、療養のために4日以上休んだ時、4日目から、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額から30日で割って、日額を出して、その3分の2の額が貰えます。2分の1ではありません。

同じような問題が、第36回第54問でも出題されています。

それから、今度は、被用者保険にも、国民健康保険にもある現金給付を確認しておきます。

被用者保険にも、国民健康保険にもある現金給付としては、出産育児一時金があります。

★医療保険の保険給付(出産に対する現金給付)

出産育児一時金は、被保険者が妊娠4か月以上で出産した時に、分娩費の補助として、出生児1人につき50万円が世帯主に対して支給されるというものになります。

妊娠4か月以上で出産した時には、仮に、流産、早産や死産、人工中絶となってしまった場合も、この出産育児一時金の給付対象に含まれます。

出産は、怪我や疾病ではないので、健康保険の対象ではありません。そのため、本来は全額自己負担になってしまいます。

しかし、被用者保険や国民健康保険から出産費用の補助として、出産育児一時金の手当を受け取ることができます。

なお、国民健康保険においては、全員が被保険者本人となるため、家族に関する給付はありません。

併給の可否について

健康保険の被保険者本人が出産した場合には、出産手当金と出産育児一時金の両方が支給されます。

併給が可能なのは、その支給目的が異なるからです。

すなわち、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間の所得保障です。

これに対し、出産育児一時金は、給与の保障制度ではなく、子どもが生まれたときにこれを理由に給付される分娩費の補助です。

では、傷病手当金と出産手当金の併給は可能でしょうか。

傷病手当金も出産手当金も、いずれも給与の保障制度になります。

そこで、従来は、傷病手当金と出産手当金が併給されるに至った場合、出産手当金が優先的に支給され、傷病手当金は支給停止となっていました。

しかし、2016年度より、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも高ければ、その差額が支給されることになっています。

第24回第53問の事例問題

事例「夫も会社員で共働きの会社員のAさんは、2週間後に出産予定日を控えているが、出産後も働き続けたいと思っている。明日から出産休暇を取得し、その後は育児休業を取る予定である。なお、Aさんは、3年間同じ会社(社会保険適用事業所)に勤め、賃金の支払を受けている。」

選択肢「出産・育児支援に関する問題で、出産は、病気ではないので、Aさんの出産費用に対しては、健康保険制度から何の給付も行われない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険制度から、出産したときに、出産育児一時金が支給されます(健康保険法第101条)。

第32回第54問の事例問題

事例 「会社員のDさん(32歳、男性)と自営業を営むEさん(30歳、女性)の夫婦は、間もなく第一子の出産予定日を迎えようとしている。Dさんは、厚生年金と健康保険の被保険者で、Eさんは国民年金と国民健康保険の被保険者である。」

選択肢「Eさんが出産したときは、国民健康保険から出産育児一時金が支払われる。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

出産育児一時金は、被用者保険にも、国民健康保険にもある現金給付になります。

★医療保険の保険給付(出産に対する現金給付)

第32回第54問の事例問題

事例 「会社員のDさん(32歳、男性)と自営業を営むEさん(30歳、女性)の夫婦は、間もなく第一子の出産予定日を迎えようとしている。Dさんは、厚生年金と健康保険の被保険者で、Eさんは国民年金と国民健康保険の被保険者である。」

選択肢「Dさんが育児休暇を取得する場合、健康保険から育児休業給付金が支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険には、育児休業給付金という給付は予定されていません。

育児休業給付金は、雇用保険に基づく給付になります。

第36回第50問の選択肢

出産・育児に係る社会保障の給付等に関する問題で、「出産育児一時金は、産前産後休業中の所得保障のために支給される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

出産育児一時金の支給目的は、分娩費の補助です。

産前産後休業中の所得保障のために支給されるのが、出産手当金です。

第26回第55問の選択肢

健康保険の給付に関する問題で、「被保険者本人が出産した場合には、出産手当金が支給されるため、出産育児一時金は支給されない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険の被保険者本人が出産した場合には、出産手当金と出産育児一時金の両方が支給されます。

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間の給与の補償制度です。要するに、稼働出来ないことに対する所得保障です。

これに対し、出産育児一時金は、給与の保障制度ではなく、子どもが生まれたときにこれを理由に給付される分娩費の補助です。

同じような問題が、第30回第54問でも出題されています。

創作問題

医療保険制度に関する問題で、「傷病手当金と出産手当金は、併給できない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

傷病手当金も出産手当金も、いずれも給与の保障制度になります。そこで、従来は、傷病手当金と出産手当金が併給されるに至った場合、出産手当金が優先的に支給され、傷病手当金は支給停止となっていました。

しかし、2016年度より、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも高ければ、その差額が支給されることになっています。その限度で併給できますので、この選択肢は誤りになります。

(6)療養の給付の一部負担金について

日本では、皆保険制度を導入しています。

なので、医療保険の医療給付があるので、病気になったら一定の負担金のみで医療を受けることができます。

自己負担分ですが、従来は加入している医療保険によって負担割合が異なっていました。しかし、現在は、加入している医療保険によって負担割合が異なるのではなく、年齢によって療養の給付の自己負担の割合が異なるという仕組みになっています。

では、どういう年齢の人たちが何割負担なのか。

6歳(義務教育就学後)から70歳未満が3割負担。これが原則の一部負担割合です。

義務教育就学前の子どもは、2割負担。

70歳以上75歳未満は2割負担。ただし、70歳以上75歳未満のうち、現役並みの所得のある方は3割負担です。

75歳以上は、1割負担です。ただし、75歳以上のうち、一定以上の所得者は2割負担で、現役並みの所得者は3割負担になります。

第26回第55問の選択肢

健康保険の給付に関する問題で、「受診時の自己負担の額は被保険者本人については3割であるが、被扶養者である義務教育就学前の児童については1割となっている。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

受診時の自己負担の額は被保険者本人については3割でありますが、被扶養者である義務教育就学前の児童については2割負担です。

ちなみに1割負担なのは、75歳以上です。

(7)健康保険の被保険者の資格喪失後の継続給付について

資格喪失後も健康保険の給付を受けられるのか。

この点、一定の条件を満たせば給付を受けられます。

すなわち、資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは、受けられる状態[(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、(2)仕事に就くことができないこと、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことの条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

(8)健康保険と労災保険との各給付の関係について

健康保険の保険給付のうち、例えば、療養の給付、傷病手当金等は、同一の疾病等について、健康保険の保険給付に相当する給付を労災保険で受けることができる場合は行われません(健康保険法第55条第1項)。

労災保険による休業補償と健康保険による傷病手当は、病気や怪我を理由として働けなくなった時の所得保障という意味では同じ内容になります。

そのため、 両方を同時に受ける事はできません。

この場合には、労災保険が優先されます。

以上が健康保険の話でした。これに対して、国民健康保険の場合、傷病手当金というのはありません。

自営業の人達の収入は、案外不明確です。そういう事情もあって傷病手当金は任意給付になっております。

この傷病手当金を現在実施している市町村はありません。

そのように違いがあるということです。

第29回第54問の事例問題

事例「健康保険の被保険者であるDさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ。」

選択肢「Dさんが協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者である場合、健康保険の傷病手当金は、受給できない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

協会けんぽの被保険者の場合、傷病手当金があります。よって、Dさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ、とあるので、労災ではなく、傷病手当金を受給できます。

第29回第54問の事例問題

事例「健康保険の被保険者であるDさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ。」

選択肢「Dさんが二日間入院して退院し、その翌日から休業せずに勤務を続けた場合、健康保険の傷病手当金は支給されない。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

傷病手当金が貰えるための要件ですが、

①業務外の事由による療養のためであること

②労務不能であること

③継続する3日間の待機期間を満たしていること

④休業した期間について給与の支払いがないこと

のすべての要件を満たす場合で、連続する3日間を含み4日目から支給されるものになります(健康保険法第99条)。

Dさんは、3日目から勤務を続けています。このような場合には、③継続する3日間の待機期間を満たしていることという要件を満たさないので、傷病手当金は支給されません。

第25回第55問の事例問題

事例「会社員のHさんは、健康保険の被保険者であるが、うつ病により会社を休職し、健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに、病気の治療に専念するため、会社を退職することを予定している。」

選択肢として、「Hさんに対する傷病手当金は、労務不能となった日から連続する3日間の待機期間の後、4日目から最長で1年6か月間支給される。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

Hさんは、労働災害の認定を請求していますが、いまだ認定を受けていません。これを前提とすると、Hさんは、今のところは、傷病手当金の支給を受ける立場にあります。

そうすると、傷病手当金は、労務不能となった日から連続する3日間の待機期間の後、4日目から最長で1年6か月間支給されるという選択肢は正しいことになります。

第25回第55問の事例問題

事例「会社員のHさんは、健康保険の被保険者であるが、うつ病により会社を休職し、健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに、病気の治療に専念するため、会社を退職することを予定している。」

選択肢「Hさんに支給される傷病手当金の額は、休業前の6か月間に支払われた平均賃金の80%である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

Hさんに支給される傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額から30日で割って、日額を出して、その3分の2(約67%)の額になります。

第25回第55問の事例問題

事例「会社員のHさんは、健康保険の被保険者であるが、うつ病により会社を休職し、健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに、病気の治療に専念するため、会社を退職することを予定している。」

選択肢「Hさんが退職後も傷病手当金の支給を受けるためには、健康保険の任意継続被保険者となる必要がある。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

傷病手当を受ける権利を有している人が退職により、健康保険から国民健康保険に変更しても傷病手当を受給する権利はなくなりません。

これは、健康保険の被保険者の資格喪失後の継続給付に係る問題です。

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、(2)仕事に就くことができないこと、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことの条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ちなみに、任意継続被保険者制度についても説明しておきます。

これは、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある者が会社を辞めても、資格喪失日から「20日以内」に申請すれば、例外的に引き続き個人で健康保険に加入できる制度(最長2年間)です。

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。

第25回第55問の事例問題

事例「会社員のHさんは、健康保険の被保険者であるが、うつ病により会社を休職し、健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに、病気の治療に専念するため、会社を退職することを予定している。」

選択肢「Hさんが健康保険の被保険者となって1年を経過する前に休職した場合には、傷病手当金は支給されない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

傷病手当金は、

①業務外の事由による療養のためであること

②労務不能であること

③継続する3日間の待機期間を満たしていること

④休業した期間について給与の支払いがないこと

のすべての要件を満たす場合に、連続する3日間を含み4日目から1年6か月の範囲内で支給されるものになります(健康保険法第99条)。

設問のような、被保険者となってから1年以上という要件はありません。

この点は、資格喪失後の継続給付の要件のところと混同しないようにしてください。

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは、受けられる状態[(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、(2)仕事に就くことができないこと、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことの条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

第25回第55問の事例問題

事例「会社員のHさんは、健康保険の被保険者であるが、うつ病により会社を休職し、健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに、病気の治療に専念するため、会社を退職することを予定している。」

選択肢「Hさんの請求が認められた場合、労災保険に基づく休業補償給付が支給されるため、健康保険による傷病手当金は減額される。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険の保険給付、例えば、傷病手当金等は、同一の疾病等について、労働者災害補償保険法等の規定により健康保険の保険給付に相当する給付を労災保険で受けることができる場合は行われません(健康保険法第55条第1項)。よって、減額ではなく、支給されないことになります。

(9)財源

各医療保険制度間の違いとして、財源の方でも制度間で違いがあります。

この財源の方も確認しておく必要があります。

特に国庫負担・国庫補助の違いは重要です。

各医療保険は、保険制度であり、基本的には保険料を財源としますが、これでは足りないので、国庫負担・国庫補助が必要となってきます。

国庫負担金とは、法律で、国が自治体に対してお金を「払わなければならない」(義務的経費)とされているもの

国庫補助金とは、法律で、国が自治体に対してお金を「払うことができる」(裁量的経費)とされているもの

主に中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)には、給付費等の16.4%にあたる国庫補助が行われています。

これに対し、主に大企業のサラリーマンが加入する健康保険組合への国庫負担は、毎年度、予算の範囲内で、健康保険事業の事務の執行に要する費用(定額)のみに行われています。

健康保険組合に対して、療養の給付に要する費用の国庫負担・国庫補助が行なわれることはありません。療養の給付に要する費用については、保険料のみで賄えるということです。

事務費に占める費用の中で一番大きなものは、健康保険事業で働いている職員の人件費です。

国庫負担や国庫補助がないのが、国家公務員、地方公務員等、私学教職員が対象の各種共済です。

それから、市町村国民健康保険のうち、被用者保険の退職者を対象とする市町村国民健康保険は、国庫負担と国庫補助がありません。

そして、それ以外の市町村国民健康保険では、以下の通りです。

・保険者が市町村(都道府県)の場合は、給付費等の41%の国庫負担が行われています。

・保険者が国民健康保険組合の場合は、給付費等の28.4~47.4%の国庫補助が行われています。

医療保険制度の概要

第32回第53問の選択肢

「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の給付費に対し、国は補助を行っていない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)には、給付費等の16.4%にあたる国庫補助が行われています。

第31回第49問の選択肢

社会保険制度の財源に関する問題で、「健康保険の給付費に対する国庫補助はない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険のうち、全国健康保険協会が保険者である協会けんぽに対しては、国庫補助があります。

これに対し、健康保険のうち、健康保険組合に対して国庫補助が行なわれることはありません。

健康保険組合に対しては、毎年度、予算の範囲内で、健康保険事業の事務の執行に要する費用(定額)のみが行われています。

同じような問題が、第34回第52問でも出題されています。