ソーシャルワークを極める講義NO.5-1 医療保険制度の発展・歴史

今回の内容は、YouTubeで視聴できます。

医療保険制度や年金保険制度の発展・歴史について触れておきます。

1.医療保険制度

まず医療保険制度の創設のきっかけとなった第一次世界大戦から説明します。

1914年から1918年にかけて起こった歴史的大戦争が第一次世界大戦になります。これを受け、日本の工業は、歴史的発展を遂げました。

しかし、それと並行して、労働者の健康及び生活の安定が脅かされる事態になります。その結果、労働者の健康及び生活の安定を求める運動が各地で勃発するようになったわけです。

この運動がきっかけとなって、1922年(大正11年)に健康保険法がつくられました。

健康保険法制定までの流れ

第一次世界大戦➡工業の発展➡労働者酷使による健康被害➡労働者の運動➡健康保険法制定

1922年の健康保険法は、工場労働者等の被用者を対象とした社会保険制度として制定されたものになります。

ただ、1923年の関東大震災の影響等により、その施行は、5年遅れの1927年になります。

健康保険法は、我が国初の社会保険立法であり、ドイツの1883年の疾病保険法を手本にしたものになります。

そして、健康保険法によって、公的医療保険制度が我が国で最初に実施されました。

ただ、当時の健康保険法による健康保険は、工場や鉱山等で働く労働者(よくブルーワーカーとも言われています)のみを対象としていました。ですから、家族に対する保険給付はありませんでした。

その後、1929年にニューヨーク株式市場の株価暴落に始まる世界規模の大不況である世界恐慌がありました。

この世界恐慌のあおりで、日本も不況となり、いわゆる昭和恐慌がありました。企業の倒産や銀行の破綻が相次ぎ、失業者が激増。特に生糸や綿糸(めんし)など農産物価格が大暴落し、農村経済に大打撃を与えました。日本国民の半数くらいを占める農民が困窮しました。当時の日本は、戦争のために、健康な国民を必要としていました。

そこで、政府は、農民を救済し、戦争のための国力増強をはかるために、1938年には、健康保険法とは別に、国民健康保険法が公布されました。

当時の国民健康保険法の適用対象は、農山漁村の住民でしたが、この1938年の時は任意加入の制度でした。

国民健康保険が強制加入になったのは、20年後の1958年の国民健康保険法からになります。

強制加入にしたのは、なぜこの時期だったのか。

1950年代には、1950年に勃発した朝鮮動乱を経て、日本は、神武景気を享受し、戦前の経済活動水準をやっと凌駕でき、将来に対する希望が芽生えつつありました。1956年に発表された経済白書において、「もはや戦後ではない」と宣言したのもこの時期です。この「もはや戦後ではない」は、当時の流行語になっていました。

ちなみに、1955年頃から1973年頃までを高度経済成長期と呼んでいます。

このような経済の成長を背景にして、1958年の国民健康保険法改正に基づき、1961年、ついに国民皆保険の達成となります。つまり、すべての国民が原則として医療保険制度に加入することになったわけです。

ただ、ここで注意して欲しいのは、全国民共通の医療保険制度ではないということです。

現在も、健康保険、各種共済、国民健康保険、後期高齢者医療制度等に分類されています。

第34回第49問の選択肢

日本の医療保険制度と介護保険制度などの歴史的展開に関する問題で、「第二次世界大戦後の1954年(昭和29年)に、健康保険制度が創設された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険制度が創設されたのは、1922年です。創設のきっかけは、1914年から1918年にかけての第一次世界大戦です。

第25回第50問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「我が国初の社会保険立法である健康保険法は、1911(明治44)年に制定された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険法は、1914年から1918年にかけて起こった第一次世界大戦を受け、日本の工業が歴史的発展を遂げ、それと並行して、労働者の健康及び生活の安定が脅かされる事態になり、労働者の健康及び生活の安定を求める運動が各地で勃発するようになる中で、この運動がきっかけとなって、できた法律になります。ですから、第一次世界大戦である1914年より前の1911年に健康保険法が制定されたというのは、あり得ません。1922年(大正11年)に健康保険法がつくられています。

第25回第50問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「1938(昭和13)年には、強制加入を求める国民健康保険法が制定された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1938年の国民健康保険法では、農業従事者、漁業従事者、自営業者がその適用対象になっています。しかし、当初は、強制加入ではなく、任意加入の制度でした。

ちなみに、強制加入になったのは、高度経済成長期に入った1955年以降のことであり、20年後の1958年の国民健康保険法改正からになります。そして、1961年に国民皆保険が実現しています。

第35回第49問の選択肢

日本の社会保障の歴史に関する問題で、「社会保険制度として最初に創設されたのは、健康保険制度である。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

1922年(大正11年)に健康保険法がつくられました。

健康保険法は、1914年から1918年にかけて起こった第一次世界大戦を受け、日本の工業が歴史的発展を遂げ、それと並行して、労働者の健康及び生活の安定が脅かされる事態になり、労働者の健康及び生活の安定を求める運動が各地で勃発するようになる中で、この運動がきっかけとなって、できた法律になります。

この健康保険法は、工場や鉱山等で働く労働者を対象とした社会保険制度、つまり健康保険制度として制定されたものになります。この法律は、我が国初の社会保険立法であり、ドイツの1883年の疾病保険法を手本にしたものになります。

第29回第49問の選択肢

日本の社会保障の歴史的展開に関する問題で、「最初に実施された公的医療保険制度は、国民健康保険である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

最初に実施された公的医療保険制度は、国民健康保険ではなく、健康保険になります。

公的医療保険制度については、1922年(大正11年)に、健康保険法に基づく健康保険が創設され、国民健康保険は1938年(昭和13年)に国民健康保険法によって創設されました。

第31回第53問の選択肢

医療保険制度の歴史的展開に関する問題で、「健康保険法(1922年(大正11年))により、農業従事者や自営業者が適用対象となった。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険法の対象は、工場や鉱山等で働く労働者、いわゆるブルーカラーです。

農業従事者や自営業者が適用対象となったのは、1938年の国民健康保険法によるものです。

第32回第49問の選択肢

日本の社会保障制度の歴史的展開に関する問題で、「1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され、全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施されたのはその通りです。しかし、全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられたという部分は誤りになります。

現在も全国民共通の医療保険制度ではなく、健康保険、各種共済、国民健康保険、後期高齢者医療制度等に分類されています。

同じような問題が、第34回第49問でも出題されています。

第35回第50問の選択肢

日本の社会保険に関する問題で、「国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1958年の国民健康保険法から強制加入になっています。

第31回第53問の選択肢

医療保険制度の歴史的展開に関する問題で、「老人福祉法(1963年(昭和38年))により、国民皆保険が実現した。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1958年の国民健康保険法改正によって国民皆保険に向けての準備がなされ、実施は、1961年になります。1961年に、ついに国民皆保険の達成となりました。

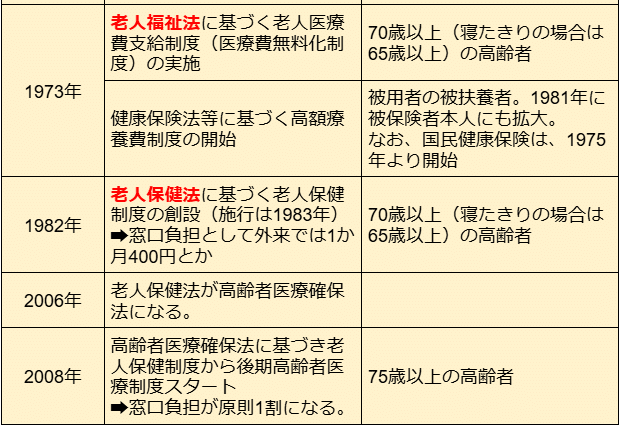

1973年には、老人福祉法に基づく老人医療費支給制度が開始されました。

老人医療費支給制度は、70歳以上の老人について医療保険の一部負担分を国と地方自治体が負担して老人医療費を無料にしようというものでした。

また、1973年には、健康保険法等に基づく高額療養費制度の創設もありました。

高額療養費制度とは、例えば、自己負担額として、何百万円もの医療費を支払うことになったら、家計は破綻してしまいます。そこで、年齢や所得に応じ一定の限度額を定め、それを超える医療費を返還(保険給付)する仕組みです。当時は3万円が限度額でした。

高額療養費制度導入の背景には、1961年の国民皆保険達成以来、家族療養費の支給割合が5割にとどまっていたことがあります。医療内容の高度化傾向に、保険として充分対応していくことができるようにするため、家族に対する医療給付内容の改善を図る狙いがあったわけです。なお、高額療養費の導入と同時に家族療養費の給付割合が7割に引き上げられています。

高額療養費制度は、被扶養者のための保険給付として開始しましたが、1981年の改正法施行により被保険者本人にも拡大されました。

1973年度には、老人医療費支給制度などの影響で、社会保障関係費が飛躍的に拡大しました。

そして、当時は、「経済成長優先から福祉優先へ転換を図るんだ」ということで、1973年を「福祉元年」と称する見解が示されたりしました。

しかし、同年の1973年には、第四次中東戦争を機に原油価格の高騰によるオイルショックが起こります。特に日本は原油資源がないので、オイルショックの打撃は大きく、高度経済成長が終わりを迎えることになります。

これをきっかけにして、福祉見直しが進んでいきます。

また、老人医療費支給制度は、財政的な負担が大きいことから、1983年から、70歳以上の者を対象として窓口負担を設ける老人保健制度が施行されることになります(これは、1982年制定の老人保健法を根拠とする制度になります。)。

老人保健制度というのは、当初は、70歳以上を対象としていました。その後、2002年10月からは、対象が変更されて、75才以上(ただし、寝たきりの場合は65才)の高齢者になっていますが、このような高齢者本人にも窓口の自己負担、具体的には、外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限という自己負担が設けられていました。

1983年の老人医療費支給制度施行後も、高齢者にかかる医療費が膨れ上がっています。

厚生労働省のホームページより

2006年ころには、年間の医療費約33兆円のうち約35%が後期高齢者(75歳以上)に支出されています。

また、現役世代の多くは社会保険に加入していますが、会社を退職したあとは、健康保険任意継続制度の利用をすれば、退職後2年間は社会保険に加入継続できますが、その後は、国民健康保険に切り替わるケースがほとんどです。この場合、高齢者の通院率は高いので、国民健康保険側の支出額が多くなります。そうすると、加入者が多いが支出が少ない社会保険とのバランスが保てなくなるという問題が出てきます。

そこで、このような問題を解消するため、2006年に医療制度改革がありました。例えば、2006年の健康保険法等の一部改正によって、老人保健法が「高齢者医療確保法」に改正されました(もともとは老人保健法であり、この老人保健法から改正された)。

この改正により、75歳以上の患者の一部負担と公費負担を増やし、世代間や保険者間の公平を保つため、2008年4月に、老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わり、新しい制度としてスタートしています。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が別立ての制度に加入するものになります。

福祉医療機構のワムネットの資料より(割合は追加)

高齢者医療制度は、高齢者を対象とした公的な医療保険制度です。

大きく分けて前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度の2つで構成されています。

前期高齢者医療制度は、65歳から74歳までの高齢者が対象です。

前期高齢者医療制度の目的は、一般の医療保険制度(国民健康保険、被用者保険)における医療費負担の調整です。

前期高齢者は、定年退職等で被用者保険から国民健康保険に切り替えることが多くなります。そのため、財源の構成が被用者保険よりも国民健康保険の割合が大きくなり、不均衡が生じます。

そこで、若年者が多く加入する被用者保険から「前期高齢者納付金」を求め、国民健康保険は財政支援を受けて財源構成を調整しています。

65歳から74歳の方の場合、まだ国民健康保険や被用者保険に加入しているため、後期高齢者医療制度の対象とはみなされません。

75歳までは、これまで通り加入している医療保険者より療養給付や高額医療費等の給付、保険事業を受けられます。そのため、医療費の自己負担割合も2~3割です。

次に、後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が対象です。

従来の老人保健制度の財源は、公費が50%、国民健康保険(国保)と被用者保険からの後期高齢者支援金が50%で成り立っていました。

しかし、後期高齢者医療制度では、国民健康保険(国保)と被用者保険からの後期高齢者支援金の負担割合を50%から40%に減らし、削減した10%を75歳以上高齢者の保険料で割り当てることになりました。

後期高齢者医療制度の被保険者が、病院などを受診した際の窓口で支払う自己負担額は原則1割です。ただし、現役並みの高所得者は、3割負担となります。

具体的には、単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円を超える場合は3割負担となります。

後期高齢者医療制度では、満75歳以上を迎えた高齢者はこれまでに加入していた国民健康保険等から抜けて自動的に加入されます。

75歳の誕生日を前に「後期高齢者医療被保険者証」と記された新しい保険証が手元に届く仕組みになっています。

ただし、特定難病や寝たきりなど健康的な日常生活を送ることが難しい障がい者などは65歳から加入することができます。

第25回第50問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「「福祉元年」と呼ばれた1973 (昭和48) 年から、老人保健制度が実施された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

「福祉元年」と呼ばれた1973 (昭和48) 年から実施されたのは、老人医療費支給制度になります。

老人医療費支給制度は、70歳以上の老人について医療保険の一部負担分を国と地方自治体が負担して老人医療費を無料にしようというものでした。

選択肢の老人保健制度は、70歳以上の者を対象として窓口負担を設ける制度です(2008年からスタート)。

第31回第53問の選択肢

医療保障制度の歴史的展開に関する問題で、「老人保健法(1982年(昭和57年))により、高額療養費制度が創設された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

高額療養費制度の創設は、1973年になります。また、高額療養費制度の創設は、健康保険法等に基づくものになります。

第35回第49問の選択肢

日本の社会保障の歴史に関する問題で、「2008年(平成20年)に後期高齢者医療制度が導入され、老人医療費が無料化された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

2008年に後期高齢者医療制度が導入されたのは、その通りですが、「老人医療費が無料化された」の部分は、誤りです。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が、被用者保険とか、国民健康保険とは別立ての制度に加入するものになります。

老人医療費が無料化されたのは、1973年の老人医療費支給制度によるものです。

同じような問題が、第34回第49問でも出題されています。

第34回第49問の選択肢

日本の医療保険制度と介護保険制度などの歴史的展開に関する問題で、「1982年(昭和57年)に制定された老人保健法により、高額療養費制度が創設された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1973年の健康保険法等の改正により、高額療養費制度が創設されています。

第30回第50問の選択肢

日本の社会保障の費用などに関する問題で、「2014年度における、後期高齢者医療制度の財源に占める後期高齢者支援金の割合は、約10%である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

後期高齢者医療制度では、公費から50%、国民健康保険(国保)と被用者保険からの支援金の負担割合を40%、10%を75歳以上高齢者の保険料で割り当てることになりました。

第29回第49問の選択肢

日本の社会保障の歴史的展開に関する問題で、「日本の後期高齢者医療制度は、介護保険制度と同時に創設された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

後期高齢者医療制度が創設されたのは、2008年です。一方、介護保険制度は、1997年に創設され、2000年4月から施行されています。ですから、後期高齢者医療制度と介護保険制度は同時に創設されていません。

同じような問題が、第34回第49問でも出題されています。

第25回第50問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「2004(平成16)年の医療制度改革で、高齢者医療制度が創設された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

2006年の医療制度改革で、2006年6月の健康保険法等の一部改正によって、老人保健法が「高齢者医療確保法」に改正され、高齢者医療制度が創設され、2008年4月に後期高齢者医療制度がスタートしました。

第32回第49問の選択肢

日本の社会保障制度の歴史的展開に関する問題で、「1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され、後期高齢者医療保険制度が導入された。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

1983年から老人保健制度が施行されることになりますが、この老人保健制度は、高齢者の医療費の窓口の一部負担金を導入したものになります。

そして、後期高齢者医療制度のスタートは、2008年になりますが、この後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が別立ての制度に加入するものになります。また、被保険者が、病院などを受診した際の窓口で支払う自己負担額は原則1割になりました。

同じような問題が、第31回第53問でも出題されています。

医療保険制度の歴史的展開