社会保障 ソーシャルワークを極める講座NO.12 医療保険の仕組み

今回の内容は、ユーチューブライブで視聴できます。

社会保障の科目では、医療保険制度の仕組み。つまり、保険者は誰か、被保険者は誰か、保険料はいくらか、保険給付の種類や内容は。そして国庫負担などについて理解する必要があります。

1.医療保険制度の概要

医療保険制度は、被保険者やその被扶養者が病気や怪我をした時の診療や治療、病後のアフターケアを行う医療保障を行う制度です。

具体的には、被保険者やその被扶養者が医療サービスを利用するとき、自己負担を除いた医療費を保険者が負担する制度になります。

まずは、国民皆保険体制を確認しておきます。

国民皆保険体制は、国民の全てがいずれかの医療保険制度に加入するというものです。これが、1961年に実現しました。

そして、国民皆保険は、全国民共通の医療保険制度ではなく、様々な医療保険制度のいずれか一つに加入するという形での国民皆保険になります。

2.医療保険の種類

様々な主要な制度について確認しておきます。

医療保険制度は、未だにたくさんの制度に分かれています。

健康保険、各種共済、国民健康保険、後期高齢者医療制度等です。

医療保険制度を大別すると、被用者保険と地域保険である国民健康保険と後期高齢者医療制度があります。

これらの枠組みはしっかりと理解しておいてください。

(1)一般被用者保険

1つ目は、被用者保険のうちの一般被用者保険です。

一般被用者ですから民間の勤め人です。

これには、2種類の制度があります。

1つ目が、主に中小企業の勤め人が加入する協会けんぽです。

つまり、中小企業の従業員とその家族が加入している場合が多い協会けんぽ。

2つ目が、主に大企業の被用者の加入する組合健保。

つまり、大企業の従業員及びその家族が加入している場合が多い組合健保です。

なぜ組合健保が大企業中心なのか。

組合健保の保険者は、健康保険組合であり、健康保険組合が運営をしています。

健康保険組合を作るためには、ある程度の人数が必要になります。なので、多くの従業員のいる大企業が中心になるわけです。

中小企業では、健康保険組合の人数を1つの会社だけでは達成することができません。

ただ、中小企業でも、条件がありますが、いくつもの会社が集まって健康保険組合を作ることはできます。

そういう場合には、中小企業の従業員及びその家族であっても組合健保の加入者ということになります。

ア 健康保険の保険者について

健康保険法に基づく健康保険については、誰が保険者になるか。

協会けんぽの場合は、全国健康保険協会です。

組合健保の場合は、健康保険組合です。

それぞれが保険者となって運営します。

医療保険制度の概要

*例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険給付費の16.4%は、国庫により補助がされています。

協会けんぽの保険者である全国健康保険協会は、中小企業が中心となっており、財政的な基盤がぜい弱であるためになされている措置です。

なお、協会けんぽですが、もともとは政府管掌健康保険でした。

管掌というのは取り扱うという意味です。

ところが、日本の中央官庁であった社会保険庁の廃止に伴い、従来の政府管掌健康保険の事業は、2008年(平成20年)10月から、新組織として、非公務員型の公法人「全国健康保険協会」が管掌することになっています。

厚生労働省の資料より(一部加筆)

第30回第51問の選択肢

社会保険の保険者に関する問題で、「健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。」〇か✖か

この選択肢は、その通りです。

協会けんぽの場合は、全国健康保険協会です。

組合健保の場合は、健康保険組合です。

第23回第52問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の前身は、中小企業等で働く従業員やその家族が加入していた政府管掌健康保険である。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

社会保険庁の廃止に伴い、従来の政府管掌健康保険の事業は、2008年(平成20年)10月から、新組織として、公法人「全国健康保険協会」が管掌することになっています。

第35回第50問の選択肢

日本の社会保険に関する問題で、「健康保険の給付費に対する国庫補助はない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

国庫補助があります。例えば、協会けんぽでは、当面の間補助率は16.4%とされています。

全国健康保険協会は、中小企業が中心となっており、財政的な基盤がぜい弱であるためになされている措置です。

同じような問題が、第32回第53問でも出題されています。

イ 健康保険の保険料について

協会けんぽの保険者である全国健康保険協会は、全国47都道府県に支部があり、その都道府県の支部ごとに保険料率を設定します。

都道府県によっては、保険料の使い方によって医療給付の金額がかなり変わってきます。なので、たくさん医療費を使う都道府県は、高い医療保険料を設定することになります。

これに対し、組合健康保険は、組合毎に、自主的に保険料率を設定できます。

組合の保険者である健康保険組合が、集めた保険料を上手く運用すれば収入も増えます。なので、そういった組合においては保険料が安くて済みます。

また、健康な状態を維持継続していければ、やはりそうした組合も保険料率を低く抑えることができるので、組合によって保険料率が異なります。

各医療保険制度の加入者数ですが、最も多いのが、協会けんぽになってます。

2022 年12月末の加入者数は、3952万6000人になっています。

ウ 健康保険の被保険者について

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。

健康保険が適用される事業所にて働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

*適用事業所とは、国、地方公共団体又は法人の事業所等や、常時5人以上の従業員を使用する事業所(一部の業種を除く)を言います。

そこで、パートタイマーなど短時間労働者の健康保険適用について確認しておきます。

健康保険の加入対象となるのは、

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である場合になります。

なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満の短時間労働者であっても、5つの条件にすべて該当する場合は、健康保険の加入対象となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が継続して2か月以上見込まれること

③賃金の月額が8万8000円以上であること

④一部例外がありますが、学生でないこと

⑤常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること

なお、短時間労働者で、健康保険適用の要件を満たさない者で、かつ健康保険等の被扶養者にも入らない者は、国民健康保険に加入することになります。

第26回第52問の選択肢

「国民健康保険は、農業者や自営業者等を対象とするものであり、事業所に使用される者は対象とはならない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

事業所に使用される者でも、以下の全ての条件を満たさない短時間労働者は、国民健康保険の対象になります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が継続して2か月以上見込まれること

③賃金の月額が8万8000円以上であること

④一部例外がありますが、学生でないこと

⑤常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること

第25回第53問の事例問題を元にした創作問題

事例「Gさんは、フルタイムではなく、パートタイムで働きたいと思っている。面接を受けた地元の大企業であるT社では、通常の勤務の場合は、週5日勤務で勤務時間は午前9時から午後6時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間である。通常勤務であれば、週40時間勤務となる。Gさんがパートタイムとして働く場合には、勤務時間は午前10時から午後4時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間で、同じく週5日働くという条件が提示された。要するに、週25時間勤務となる。」

選択肢として、「Gさんは、健康保険の被保険者になることはない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険に加入するためには、基本的には、労働時間、労働日数ともに、常時雇用者の3/4以上が必要になります。Gさんの勤務時間は25時間なので、3/4の30時間には届きません。

しかし、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、5つの条件(①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、②雇用期間が継続して2か月以上見込まれること、③賃金の月額が8万8000円以上であること、④学生でないこと、⑤常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること)にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

(2)各種共済保険

次に、被用者保険(職域保険)としては、健康保険の他に、各種共済保険もあります。

これも被用者保険です。

これは、国家公務員、地方公務員等、私立学校教職員が対象の共済保険になります。

協会けんぽと組合健保と各種共済保険。これらは、被用者保険になります。

被用者保険、つまり、勤め人の医療保険制度としては、少なくとも、協会けんぽ、組合健保、各種共済保険の3つは押さえてください。

そのうち、組合健保と各種共済保険。これらは、保険者であるそれぞれの組合によって運営されています。

ですから、被用者保険の基本としては、やはり「全国健康保険協会」が管掌する協会けんぽになります。

これをしっかりと理解するようにしてください。

(3)被扶養者の範囲について

被用者保険に出てくる「被扶養者の範囲」についても触れておきます。

健康保険では、被保険者が病気になったり、けがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われます。

それだけではなく、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。

被扶養者として認定されるには、被保険者の

・直系尊属

・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)

・子

・孫

・兄弟姉妹

等で、主として被保険者に生計を維持されている人である必要があります。

健康保険の被扶養者がパートタイムで働いて収入を得る場合には、健康保険の被扶養者であるとの要件、つまり、主として被保険者に生計を維持されている者に該当するのかが問題となります。

生計維持関係の認定には、年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であることなどの基準が設定されています(厚生労働省通知)。

収入が、基本的に130万円を超えた場合は、健康保険ではなく、国民健康保険に加入することになります。

そして、被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。

2019年、令和元年の健康保険法施行規則改正により、2020年、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が定められています。

「日本国内居住」は、住民票が日本にある場合又は日本国内に住所を有しないが、海外への渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合か否かで判断されます。

日本国内に生活の基礎があると認められる場合か否かについては、例えば、海外に居住していても留学している学生などは、生活の基礎が国内にあると認められます。

この改正は、医療保険制度の適正かつ効率のよい運営を図ることを目的に実施されました。

その背景にあるのが、外国人労働者の増加による問題です。

2019年4月に「特定技能外国人の受け入れ」を盛り込んだ改正出入国管理法が施行されました。その影響で、日本国内の企業に多くの外国人労働者が入ってきました。

これに伴い、健康保険の被保険者となった外国人労働者が母国に住む家族を被扶養者として加入させることが増えました。

これらの家族を被扶養者と認めることで、母国に居住している家族が来日した際に日本国内で治療を受けた場合の診療に医療保険が適用されるとか、あるいは母国の家族が母国で治療を受けた場合でも「海外療養費制度」により、現地で全額自己負担後、保険適用分について医療保険で払い戻しを受けるなどの事例が増加しました。

しかし、こういった事態は、本来の公的医療制度の趣旨に合っていません。そこで、このような保険給付を排除するために、健康保険法施行規則の改正をして、国内居住要件が定められました。

以上が健康保険の被扶養者の話になります。

これに対し、国民健康保険や後期高齢者医療制度には、「被扶養者」という概念はありません。

第33回第51問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「健康保険の被扶養者が、パートタイムで働いて少しでも収入を得るようになると、国民健康保険に加入しなくてはならない。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険の被扶養者が、パートタイムで働いて収入を得る場合には、健康保険の被扶養者であるとの要件、つまり、主として被保険者に生計を維持されている者に該当するのかが問題となります。

生計維持関係の認定には、基本的に、年間収入が130万円未満であることなどの基準が設定されています(厚生労働省通知)。よって、収入が130万円を超えた場合は、健康保険ではなく、国民健康保険に加入することになります。

第33回第51問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「日本で正社員として雇用されている外国人が扶養している外国在住の親は、健康保険の被扶養者となる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。

ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。

選択肢に出てくる外国人が扶養している外国在住の親について、海外への渡航目的その他の事情を考慮して生活の基礎が国内にあると認められるかを検討した場合、通常、健康保険の被扶養者とはなりません。

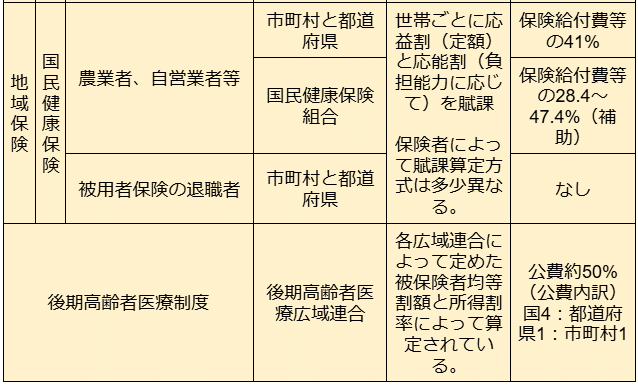

(4)国民健康保険

次に、地域保険である国民健康保険です。

国民健康保険制度があって、国民健康保険制度の対象外とされているのが、サラリーマンの医療保険制度の対象となる人達ということになります。

ですから、なんといっても医療保険制度の中心は国民健康保険になります。

国民健康保険も2種類あります。

①市町村国保

国保組合以外の自営業者や農業者等が加入する市町村国保

②国民健康保険組合(国保組合)

医師や弁護士等の同業種等の組合からなる国保組合

国民健康保険については、①市町村国保をしっかりと理解しておいてください。

国民健康保険の場合には、都道府県と市町村が保険者となって運営します。

この保険者の点については、2015年の持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が影響しています。

この法律によって、それまでの市町村を保険者とする仕組みが見直されたということです。

すなわち、この改正を根拠にして、2018年4月1日から、都道府県が市町村とともに保険者となり、財源の責任主体に都道府県が加わったということです(国民健康保険法第3条)。

それまでは市町村がずっと全部やってきました。

ところで、市町村によってその財政力は全然違います。

財政力が弱いところは、高齢化率が40%、50%といったようなところが多いです。そうすると、被保険者が国民健康保険の負担に持ちこたえられないということが出てきます。

そこで、都道府県が、都道府県内の全市町村。東京都の場合だったら区を含めてですが、市町村ごとの標準保険料率を決めます。そして、市町村が、その標準保険料率等を参考にして保険料を決定、徴収していくとか、被保険者証の発行をする役割を担うという形にしたわけです。

このように財政的な運営面については、都道府県が責任をもつという形にしました。それ以外については、今まで通り市町村が保険者となって運営するという事に変更されました。

市町村国保の加入対象者については、自営業者、農業者、会社を退職した人、無職者、健康保険の適用事業所ではない事業所に使用されている者、短時間労働者などになります。

言い換えると、健康保険、共済組合、船員保険、後期高齢者医療制度の対象者ではないすべての人が対象となります。

従って、低所得の人、外国人の医療の問題など、様々な課題が集約されて現れます。

*健康保険の適用事業所ではない事業所とは、例えば、常時5人以上の従業員が働いていない事業所です。

それから、地域保険としては、②国保組合(国民健康保険組合)もあります。

開業医、弁護士、税理士とかは、例えば、全国で同じ弁護士だけで集まって弁護士の国民健康保険組合を作ることができます。

そして、国民健康保険組合は、独自に保険料を設定することができます。

また、国民健康保険組合の保険者は、国民健康保険組合になります。

第32回第53問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

2015年(平成27年)の改正によって、2018年(平成30年)4月から国民健康保険制度が大きく改正されました。

それまでは市町村が保険者でした。しかし、この改正によって都道府県が市町村とともに保険者となりました。

都道府県の役割は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等であるとされています。

第35回第52問の選択肢

公的医療保険における被保険者の負担等に関する問題で、「「都道府県等が行う国民健康保険」では、都道府県が保険料の徴収を行う。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

国民健康保険においては、保険料の徴収は、市町村が行います(国民健康保険法第76条)。

都道府県が、財政的な運営面の責任を持ち、都道府県内の全市町村ごとの標準保険料率を決めます。そして、市町村が、その標準保険料率等を参考にして保険料を決定、徴収していくとか、被保険者証の発行をする役割を担います。

第30回第51問の選択肢

社会保険の保険者に関する問題で、「国民健康保険組合の保険者は、市町村である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

同種の事業又は業務に従事する者で組織する国民健康保険組合の保険者は、国民健康保険組合になります。

第33回第51問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「国民健康保険には、被用者の一部も加入している。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

会社に雇用されている人(被用者)であったとしても、短時間労働者や2か月以内の短期雇用の人などは、会社の健康保険に加入することができません。

このような人は、国民健康保険に加入する必要があります。

第33回第51問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「医師など同種の事業又は業務に従事する者は、独自に健康保険組合を組織することができる。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

ここでは、「健康保険組合を組織する」ではなく、「国民健康保険組合を組織する」というのが正しいということになります。

ちなみに、健康保険組合は、主として大企業を対象とした被用者保険の保険者になります。

(5)後期高齢者医療制度

医療保険制度のもう1つは、後期高齢者医療制度です。

75歳以上の方(後期高齢者)は全員が後期高齢者医療制度の対象となっています(強制加入)。

また、その他にも前期高齢者である65歳以上75歳未満の一定の障害の状態がある方も対象になります(任意加入)。

ただし、生活保護受給者は除かれます。

健康保険の被保険者は、原則として、適用事業所に使用される者になります(健康保険法第3条第1項)。しかし、後期高齢者医療の被保険者は適用除外になっており、後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の加入はできません。

後期高齢者医療制度はどこがやっているか、つまり、保険者は誰なのか。

都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が保険者になります。

後期高齢者医療広域連合は、47都道府県ごとに設置されています。

後期高齢者医療広域連合は、全ての市町村が参加して都道府県単位で設立されたものになります。

第23回第52問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「後期高齢者医療制度の被保険者は、日本に住む75歳以上の高齢者のみである。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

後期高齢者医療制度の対象者は、75歳以上の方は全員が対象ですが、その他にも65歳以上75歳未満の一定の障害の状態がある方も対象になります。よって、「75歳以上の高齢者のみ」とする選択肢は誤りになります。

第32回第53問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「後期高齢者医療制度には、75歳以上の全国民が加入する。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

75歳以上であっても、生活保護受給者は除かれます。

第35回第51問

事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕

Gさん(76歳)は、年金を受給しながら被用者として働いている。同居しているのは、妻Hさん(64歳)、離婚して実家に戻っている娘Jさん(39歳)、大学生の孫Kさん(19歳)である。なお、Gさん以外の3人は、就労経験がなく、Gさんの収入で生活している。

1 Gさんは健康保険に加入している。

2 Hさんは国民健康保険に加入している。

解説

選択肢1は、誤りです。

Gさんは、76歳であることから、75歳以上の者を被保険者とする後期高齢者医療制度の対象となります。

健康保険の被保険者は、原則として、適用事業所に使用される者になりますが(健康保険法第3条第1項)、後期高齢者医療の被保険者は適用除外になっており、この後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の加入はできません。

選択肢2は、正しいです。

妻Hさんは、64歳であり、適用事業所に使用される者ではないということになります。そうすると、原則として被用者保険、後期高齢者医療制度、生活保護の適用者以外の日本国内に住所を有する者という国民健康保険の被保険者に該当します。よって、国民健康保険に加入していることになります。

国民健康保険法第5条、第6条参照

第23回第52問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「後期高齢者医療制度の運営主体は、市町村単位の広域連合である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合になります。

以上、医療保険制度は、75歳未満では被用者保険と地域保険である国民健康保険の2つがあります。

そして、75歳以上では後期高齢者医療制度があります。

これら3つの枠組みをしっかりと理解してください。

医療保険制度で覚えるべきなのは、健康保険と国民健康保険と後期高齢者の医療制度です。この3つを覚えれば、国家試験にはだいたい対応できます。極論すれば、その他は、余裕があれば覚えておいてくださいという感じです。

3.保険料負担

各医療保険の保険料負担について

保険料率とは、保険給付の原資となる「保険料を算出する際に用いる乗率」を言います。

例えば、

標準月額報酬 × 健康保険料率 = 健康保険料

(1)協会けんぽ

協会けんぽの保険料率は、全国平均で10%です。

協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。

なので、「全国平均」という表現をしています。

令和6年の保険料率では、

新潟県が最も低く、9.35%です。

福岡県が最も高く、10.35%です。

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに異なることをしっかりと押さえてください。

(2)組合健保

組合健保の保険料率は、各健康保険組合によって異なります。

医療保険制度の概要

*例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険給付費の16.4%は、国庫により補助がされています。

協会けんぽの保険者である全国健康保険協会は、中小企業が中心となっており、財政的な基盤がぜい弱であるためになされている措置です。

第32回第53問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「健康保険組合の保険料は、都道府県ごとに一律となっている。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

健康保険組合の保険料は、健康保険組合ごとに決定します。

同じような問題が、第33回第51問でも出題されています。

第23回第52問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「大企業等で働く従業員やその家族が加入する組合管掌健康保険においては、すべての組合の保険料率は同率である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

大企業等で働く従業員やその家族が加入する組合管掌健康保険においては、各健康保険組合によって保険料率は異なります。

第33回第51問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

協会けんぽの保険料率は、都道府県単位で決定するので、全国一律ではなく、都道府県ごとに異なります。

協会けんぽと組合健保の健康保険の保険料額

健康保険の保険料額については、厚生年金の保険料の算出と同様に、

保険料率と標準報酬月額と標準賞与からなる総報酬から算出されて、原則として、被保険者と事業主で折半する労使折半で負担されます(健康保険法第161条参照)。

しかし、組合健保においては、健康保険組合が規約に定めることで、事業主の負担割合を増加(被保険者の負担割合を減少)させることが可能です(健康保険法第162条)。

例えば

〇〇自動車健康保険組合 本人1.95%+事業主4.25%

例外として保険料額の事業主の負担割合を増加できるのは、組合健保だけであって、協会けんぽでは例外はなく、原則通り労使折半です。

被用者の保険料等を決める場合には、基本的にその方の給料で決定します。ただ、1人1人の給料によって計算するのは大変です。なので、給与の区切りのよい幅で区分して計算します。

これが標準報酬月額と呼ばれるものです。

この標準報酬月額の区分は、厚生年金保険 (1級から32級)と健康保険 (1級から50級)によって異なっています。

厚生年金:第1級の8万8000円から第31級の65万円までの全32等級

健康保険:第1級の5万8000円から第50級の139万円までの全50等級

それぞれの上限額は厚生年金が65万円、健康保険が139万円になっています。

第35回第52問の選択肢

公的医療保険における被保険者の負担等に関する問題で、「健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

健康保険組合では、保険料は、原則として、事業主と被保険者の折半となっています(健康保険法第161条)。しかし、健康保険組合が規約に定めることで、事業主の負担割合を増加(被保険者の負担割合を減少)させることが可能です(健康保険法第162条)。

第26回第52問の選択肢

「健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は、同一である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

それぞれの上限額は、厚生年金が65万円、健康保険が139万円になっています。

厚生年金:第1級の8万8000円から第31級の65万円までの全32等級

健康保険:第1級の5万8000円から第50級の139万円までの全50等級

(3)国民健康保険の保険料について

国民健康保険の保険料は、市町村国保の場合には、世帯ごとに定額の応益割と応能割(負担能力に応じて)を合算して賦課されます。

要するに、所得や資産に関係なく一律に決まってくる部分と所得や資産に応じて決まってくる部分の組み合わせによって保険料が変わってくるわけです。

ここでのポイントは、世帯ごとです。

世帯ごとなので、保険料納付義務は世帯主に課せられています(国民健康保険法第76条)。

なので、世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主は国民健康保険以外の医療保険制度の被保険者であっても、国民健康保険科の納付義務者となります。

こうした世帯主を擬制世帯主と言います。

第36回第51問の選択肢

社会保険の負担に関する問題で、「国民健康保険の保険料は、世帯所得にかかわらず、定額である。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

国民健康保険の保険料は、世帯ごとに応益割(定額)と応能割(負担能力に応じて)が賦課されます。

第24回第50問の選択肢

社会保険料の徴収、納付に関する問題で、「世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主は国民健康保険以外の医療保険制度の被保険者であっても国民健康保険科の納付義務者となる。」〇か✖か

この選択肢は、正しいです。

国民健康保険の保険料は、市町村国保の場合には、世帯ごとに賦課されます。世帯ごとなので保険料納付義務は世帯主に課せられています。

(4)後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料については、被保険者単位で計算されます。

そして、年金額が18万円以上の場合は、年金からの引落という形で、広域連合を構成する各市町村が特別徴収します。

後期高齢者医療制度の財源としては、

保険料 約1割

支援金(国保や被用者保険からの後期高齢者支援金) 約4割

公費 約5割

になっています。

*支援金は、国保や被用者保険からの保険料からなっています。

そして、公費の約5割の内訳は、

国と都道府県、市町村は、4対1対1

になっています。

厚生労働省のホームページより

医療保険制度の財源構成

第32回第53問の選択肢

医療保険制度に関する問題で、「後期高齢者医療費は、後期高齢者の保険料と公費で折半して負担する。」〇か✖か

この選択肢は、誤りです。

後期高齢者医療制度の財源は、支援金を含めた保険料(50%)と公費(50%)で折半しています。

保険料の内訳は、後期高齢者の支払う保険料が10%。それと現役世代の支払う保険料、つまり各医療保険制度からの後期高齢者支援金が40%で構成されています。

選択肢では、支援金(40%)が抜けています。