即時オープンアクセスの話題とUnpaywall

こんにちは!特許調査の仕事をしてます、酒井といいます。

この記事は「学術論文とオープンアクセス(OA)とUnpaywall」について書きます。

学術情報の世界に「おじゃまします!」

今日の記事を書こうと思ったキッカケはJ-Global検討委員会です。

J-Globalは科学情報系の論文データベースで、このnoteでもたまに話題にしています。

データベースが好き過ぎるためなのかどうか、

次期J-GLOBAL検討委員会の委員に、とお声を掛けて頂きまして、

2022年度から委員会活動に加わっています。

次期システムに向けての提言内容などは 下記PDFにまとまっています。

https://jglobal.jst.go.jp/media/2023/11/次期J-GLOBAL最終報告書公開版.pdf

さて、こちらの検討委員会、最終報告書公開版に名簿が載っております。

委員の皆さんの多くは、国の機関で情報政策に直接関わっている方とか

大学で情報系の研究をされている方々です。

初めて参加する「次期J-Globalのための検討委員会」では、

特許情報の近くにあって、時々垣間見ていたけれど、知らない事も多かった学術情報のに「おじゃまします!」と、足を踏みいれるような気持ちでした。

データベースを専門とされる先生方の間で、議論が白熱してくると、

「内容について行くのが精一杯」な場面もあって、「次は何とか食いついていきたい・・・!」と、勉強のキッカケにもなった2年弱でした。

即時オープンアクセス(OA)を巡る動向

検討委員会には、国立情報学研究所の船守美穂先生がいらっしゃいます。

昨年、船守先生が「カレントアウェアネス」に投稿されたレビューを紹介させてください。

即時オープンアクセス(OpenAccess:OA)。

特許を扱っていると、あまりなじみがない・聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか?

オープンアクセスとは/即時OAとは

オープンアクセスとは「論文等の研究成果をインターネット上に公開して、誰からでも無償でアクセス可能にする」というものです。

特許情報にどっぷり浸かって仕事をしていると「論文も無料でネット上に公開されているものでは?」という錯覚に陥りそうになりますが、

論文情報は、伝統的に「非公開」で「閲覧は有料」の情報です。

論文が読めるようになるまで、の流れは次のようになります

①論文誌というものがあって (例:Nature、Science、Cell・・・等)

②研究者が論文誌に論文を投稿(掲載料発生)

③査読等を経て論文掲載

④論文データベースには「書誌」と「抄録」程度が掲載されている

(全文は収録されていないケースが多い)

④読みたい時は「掲載誌を買う」か「記事単位で購入」する

(購読料発生)

「購読料」と「掲載料」はすぐ後に出てくるので

しばらくの間覚えておいてくださいね。

参考記事:論文コピー代と「闇サーバー」の話。コピー代が高すぎる問題

次に「即時OA」です。

即時OAとは

こちら、船守先生のレビューから引用します。(太字は酒井編集です。)

公的資金を得た研究成果について、論文等の研究成果を出版と同時にインターネット上でOAとし、誰からも無償でアクセス、再利用可能とするものである。研究活動を納税負担する国民に対して研究成果を社会還元しながら、科学技術、イノベーションの創出に繋げることが表向きの主な狙いである。一方で、年々拡大し続ける学術雑誌の購読料と論文掲載料(APC)の額を抑えることも、政策の裏の狙いとして大きく含みおかれている。

即時OAとは「研究成果を出版と同時にインターネット上で公開し、誰でも無償でアクセスできるようにする取り組み」です。

「公的資金を使った研究成果は国民に還元しよう!」という表の狙いと「学術雑誌の購読料・掲載料を抑えよう」という裏の狙いがあるのですね。。

即時オープンアクセス政策

そして、レビューの本題「即時オープンアクセス政策」です。

2022年に米国、2023年には日本において「即時OAの方針」が打ち出されて

2023年6月、日本においても即時オープンアクセス(以下「即時OA」)の方針が統合イノベーション戦略2023において打ち出された(1)。即時OAのイニシアティブは欧州において2018年9月に「プランS」(2)(CA1990参照)という名称で打ち出され、2021年から推進されているが、世界にはなかなか広がっていなかった。しかし、2022年8月末に米国が同様の方針を打ち出した(3)(4)のを契機に、日本も同様の政策を展開する判断をした。

両国(日・米)とも2025年中には施行予定としています。

両国とも2025年中の施行予定としており、未だ確定していない面も多い。しかし、日本の政府案では「2025年度より新たに公募する競争的研究費を受給する者(法人を含む。)に対し、論文及び根拠データの学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等へ掲載を義務づける」(17)という強い表現がされており、グリーンOAにかける強い姿勢が見てとれる。

当然、出版社は難色を示しており、まだまだ調整が必要と思われますが

ご興味のある方はレビューをご参照ください。

即時OA化と先行文献調査

産業系の調査をしている立場でいうと「論文のOA化は歓迎」という声が

多いのではないか?とは思います。

今まで「検索で探せるのは書誌と抄録程度」「論文取り寄せは有料」が常識で、先行文献を探す際には「抄録を見ては『この論文には必要な記述が書かれているかな・・・?』と勘を働かせ、えいっ!と発注」「論文が手元に届いて、書いてあった・なかったと一喜一憂」が付きまといました。

オープンアクセス可能な論文が増えれば、有料で発注する前に

全文確認のできる論文が増える、という理屈なので、その分ストレスは減りそうですよね。

しかしながら、調査する際にはちょっとした問題、というか

面倒くささ(?)もあると思っていまして、それは

OA論文の保存場所は無数に存在する

ということです。

OA論文の主な保存場所は「プレプリントサーバー」や「大学のサーバー」などになります。プレプリント普及の話題は下記記事もご参照ください。

要するに

特許情報なら「その国の特許データベース」を探せばいいけれど

OA論文の保存先は無数にあって、保存先を網羅するだけでも大変!

ってなります。

そして、みんな「論文を一箇所でまとめて探したい!」と思うからこそ

J-GLOBALとか

Google Scholar とか

https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja

Semantic Scholar などが作られる、という風になったんだと思います。

OA論文にアクセスする(1)

上記の「J-GLOBAL」とか「Semantic Scholar」にも

「OAにアクセスする仕組み」があって、時々改善も図られています。

J-GLOBALだと下記画像のような「全文アクセス」の表示だったり

Semantic Scholar だと「PDFボタン」などがこれにあたります

※Google Scholar にも同じような表示があります

OA論文にアクセスする(2)unpaywall

上記のような検索サイト以外、たとえば Nature の記事を見ている時に

「その論文にはOAアクセス可能な情報がありますよ!」と

教えてくれるプラグインも登場しています。代表例がunpaywall です。

Unpaywall Webサイト

Chrome版プラグイン

使い方は簡単で、基本的には「プラグインをインストールして有効にしておくだけ」です。そして、画面の右側に緑色のタブが出たら「OAアクセス可能な論文があるサイン」です。

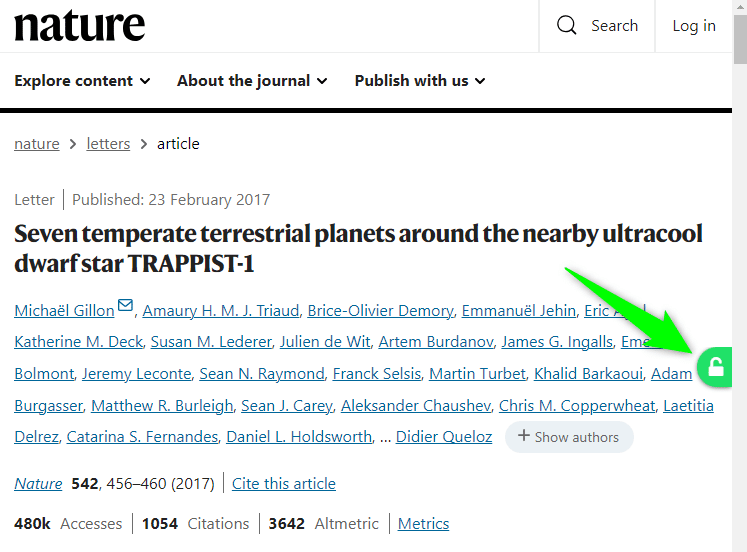

下記は実際にプラグインを入れて

Natureの論文ページを表示した例です。

右側、緑のタブをクリックすると・・・

全文PDFが表示されました

unpaywallのFAQによると、50000件以上のジャーナルやOA保存サーバーから合法的に、かつ直接情報収集をしているとのことです。

世界中の 50,000 を超えるジャーナルやオープンアクセス リポジトリ からコンテンツを直接収集しています 。また、 PubMed Central、 DOAJ、 Crossref (特にライセンス情報)、 DataCite からの優れたオープン データも使用しています。

大学、政府、学術団体が運営するリポジトリや、出版社自身がホストするオープン コンテンツなどから合法的にコンテンツを収集しています。

オープンアクセスの流れは今後も間違いなく加速していくでしょうし、

unpaywallのような仕組みも更に充実していきそうな気がします。