ギーク過ぎる原料解説HOP Vol.5 Sorachi Ace(第2版)

僕らはこうして歴史というものを俯瞰しているようで、知らず知らずのうちに、自覚のないうちに先代たちの積み上げた歴史の上に立っていて、いずれは誰かの足元を支える一層となり、次の時代と歴史を紡いでいくのだろう。

前書き

ソラチエースの生い立ち

ソラチエース。まるで競馬史に名を刻んだ名馬のような勇ましい名前ですが、その生い立ちは決して平坦ではありませんでした。「75K-B6-5」という無機質な響きのコードネームを持つこのホップは、レモングラスや杉、ヒノキのような独特の香りをまとい、他のホップとは一線を画す存在です。

このホップの育ての親は、サッポロビール株式会社北海道原料開発センターに勤務していた荒井康則氏。世の中、妙なことがしばしば起こるものですが、この荒井氏、筆者の遠い親戚にあたるということがブルワーになってから判明したのだから驚いた(伯父にそっくりだったことにも驚いた)。直接的な血の繋がりこそ無いものの、導かれたかのような縁に心が躍り、ソラチエースの数奇な生い立ちに巻き込まれたかのような出来事だった。

ソラチエースは、運命に翻弄された主人公のようです。その才能は、時代が求めるものと合致せず、長らく日の目を見ることはありませんでした。しかし、その才能は、やがて世界へと羽ばたき、そして故郷へと凱旋するのです。

ソラチエースの物語は、私たちに教訓を与えてくれます。必ずしも才能が認められるとは限らないこと。しかし、諦めずに努力を続ければ道は開けていくこと。そして、運命は、時に残酷であり、時に優しくもあるということ。たとえそれが、故郷や今の環境で認められなくても、環境を変えることで才能が花開くこともあるということ。

辛抱強く生きていくことを教えてくれているような気がします…。

本文

基本情報

品種名: ソラチエース

原産地: 日本(北海道空知郡上富良野町)

開発年: 1984年(商品名にもなっています)

主な香りの特徴: レモングラス、ヒノキ、柑橘系、ハーブ、スパイス

主な用途: アロマホップ

代表的な使用例: IPA、ペールエール、セゾンなど

α酸: 平均12%〜13%程度(最大16%を達成したという報告もあります)

その他成分①: ソラチエースと言えば「ゲラン酸」です。その複雑な香りの正体とも言えるゲラン酸は、ソラチエースに特に多く含まれる成分で、他のホップにはほとんど含まれていないそうです。ゲラン酸自体は強い香りを持たないものの、他のホップ由来の香気成分(ゲラニオール、リナロールなど)と組み合わさることで、ソラチエース特有の爽やかで複雑な香りを生み出すことが研究で明らかになっています。

その他成分②: コフムロンは23%と低く、セオリー的にはクリーンな苦みとされますが、様々な文献を読む限り「コフムロン=悪」という業界での言い伝えは真偽がハッキリしていない部分があるので私はあまり気にしていません。コフムロンについて触れたい方は、過去のSimcoeの記事をお読みください。

コフムロンについて触れたい方は、過去のSimcoeの記事をお読みください。

ソラチエースの歴史

年表

1974年:サッポロビールがアロマホップの開発を目指し、様々なホップの組み合わせを研究開始。

1977年:コードネーム「75K-B6-5」と呼ばれるソラチエースの原型が誕生。開発は森義忠博士。

1984年:荒井康則氏が「75K-B6-5」を自社のホップ園で育種し、品種登録。

1994年:サッポロビール研究員の糸賀裕氏がオレゴン州立大学にソラチエースを持ち込んだことがきっかけで、その香りがアメリカのクラフトビール業界で注目される。アメリカでの研究植栽開始。

2002年:渡米から8年後、ワシントン州のホップ農家のマネージャー、ダレン・ガメシュ氏が、埋もれていたソラチエースを見出した。

2006年:Virgil Gamache Farmsによってにアメリカ産ソラチエースがリリースされる。2007年頃から全米のクラフトビールメーカーにソラチエースを紹介する。

2009年:ブルックリン・ブリューイングがソラチ・エース・ファームハウス・セゾンを発売

2010年:常陸野ネストビールがソラチエースを使用した「NIPPONIA(ニッポニア)」という銘柄を発売

2019年:「SORACHI 1984」が通年発売され、日本でもソラチエースの香りが手軽に楽しめるようになった。

2024年:品種登録から40年の節目を迎えた。

なんと波乱万丈な半生か…。歴史とロマンを感じますね。

日本での不遇時代

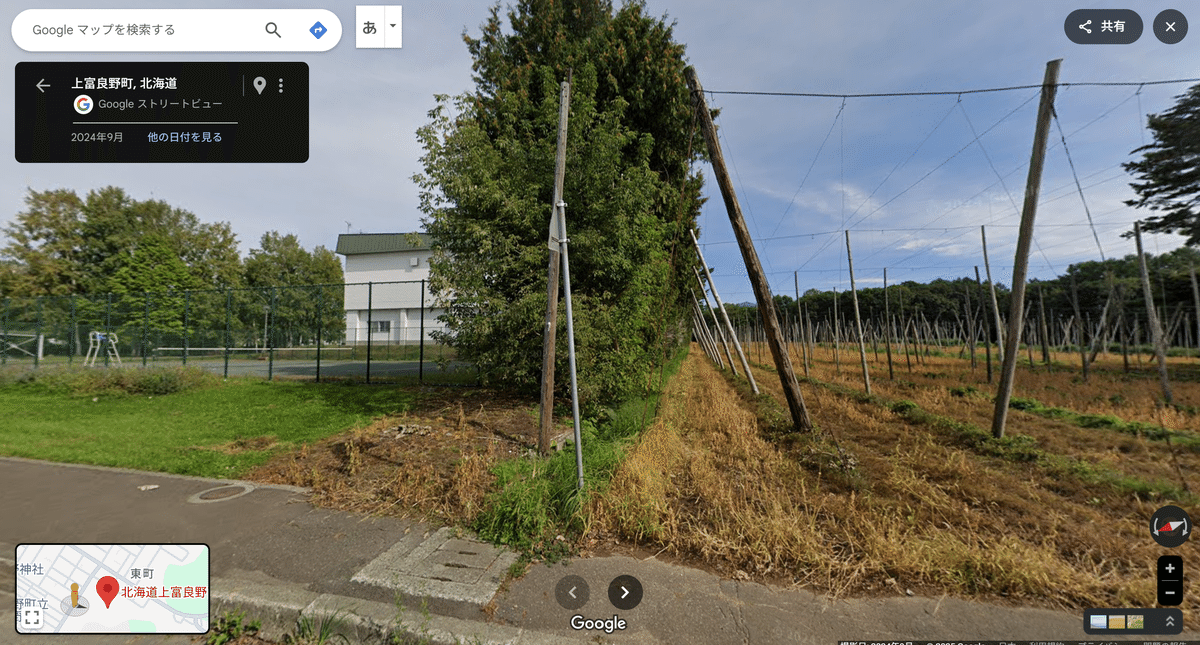

ソラチエースの故郷は北海道空知郡上富良野町。北海道の中央に位置する小さな町です。

遡ること約半世紀の1974年。北海道空知郡上富良野町にあるサッポロビール株式会社、北海道原料開発センターに勤めていた荒井康則氏は、交配したホップの中から気になるホップを見つけては成分分析するという地道な努力を続け、その中から独特な強い香りの特徴を持つものを発見しました。

10年に及ぶ奮闘により荒井康則氏が品種登録まで漕ぎつけたが、しかし、その個性的な香りは、当時の日本のビール市場には「個性が強すぎる」と受け入れられず、長らく日の目を見ることはありませんでした。

詳しくはこちらの記事を是非読んでみてください。

ソラチエース、アメリカに渡る

ちなみに、日本人初のメジャーリーガーはマッシー・ムラカミこと村上雅則さんという投手だったようです。勝手に野茂さんだと思ってました。1964年にサンフランシスコ・ジャイアンツの傘下1Aフレスノへ野球留学。1964年8月31日に2A、3Aを飛び越えてメジャーに昇格して、1965年に主にリリーフとして4勝1敗8Sという成績を残すしたそうです。ソラチエースが渡米する30年前の出来事です。ソラチエースはある意味、メジャーで初めて活躍した日本産ホップですね。

話を戻します!1994年にサッポロビールのホップ研究員であった糸賀裕氏がアメリカ・オレゴン州立大学にこの品種を持ち込んだようです。この糸賀さんはコロナの状況になる前は、私の所属していたブルワリーのビール会によく顔を出してくれた。「これは何のホップ使っているの?」と下っ端だった頃の僕にもよく質問をしてくた、フランクで感じの良い方です。

度々の余談ですが、この糸賀さんと地元も同じで、サッポロビールでも同期だったのが稲葉彰さん。サッポロビールを退職してホップ専業農家になった稲葉さんはもともと同社でホップの育種家(リトルスターなどを育種)として活躍してきた方です。

その方が生産したホップを使用して、私は上富良野でビールを醸すことができていました。上富良野町ではブルワーとして何ものにも代えがたい貴重な経験を積むことができました。この時の恩人の1人がこの稲葉彰さんでした。在籍していたブルワリーから「AKIRA」という名前の付くビールをいくつもリリースしてきましたが、彼への感謝とリスペクトを込めたリミテッドシリーズでした。

上富良野には日本のホップの歴史やロマンがたくさん詰まっています。私たちの世代は、彼らの意志をどのように紡いでいくことができるだろうかと日々考えてきましたが、今は醸造士としての力を付けて、いつか還元できる日が来ることを夢見ています。

アメリカでの脚光

軌道修正します。1994年に糸賀氏がソラチエースをアメリカに持ち込んだことがきっかけで、オレゴン州立大学に持ち込まれてから8年後、ホップの世界的な生産地であるワシントン州ヤキマ地方でホップ農場を営むダレン・ガメシュ氏がソラチエースと出会い、その魅力を高く評価した彼は、各地のブルワリーに紹介したようです。Virgil Gamache Farmsによって2006年にリリースされた後は、瞬く間にソラチエースという品種はアメリカのクラフトビールシーンでは有名な存在になりました。

ブルックリンブルワリーのブリューマスター・ギャレット氏は、このホップの個性的な香りに刺激を受けて、ソラチエースを使用したセゾンを開発しました。このビールは、ソラチエースを使用した代表的なビールの1つとなりました。

日本への凱旋

アメリカでの成功を受け、ソラチエースは日本でも再評価されるようになりました。2019年には、サッポロビールからソラチエースを使用した「SORACHI 1984」が発売され、日本でもソラチエースが注目されるようになりました。

ソラチエースは、現在では世界中で愛されるホップ品種となり、様々なビールに使用されています。その独特の香りは、多くのビールファンを魅了し続けています。ソラチエースの歴史は、日本のビール市場の嗜好性の変化と、クラフトビールブームが重なり合ったことで、ようやく花開いたと言えるでしょう。

ブルワーの独り言

ホップ農家の方にソラチエースの農業的な特性について質問をしたところ、「収量が今ひとつで、積極的に扱いたいホップではない」という答えが返ってきました。アメリカのホップサプライヤーの宣伝では収量は良いと説明されていますが、国や気候条件によって向き不向きはあるのかもしれません。現場で働く人の意見はリアルで面白かったです。彼らも生活がかかっていますからね。

私がソラチエースを使用した感想は、まさにヒノキ、杉、オークなどの「木」そのもの!コリアンダー?ディル?レモングラス?いや、木だろって思います。ココナッツなんかもよく言われますね。熱々の麦汁にソラチエースを投入した直後の仕込室はヒノキ風呂の湯気、あるいはアロマテラピーのようで癒されました。

私なんかはソラチエースから柑橘類のニュアンスなどはあまり感じられません。ネガティブな意味ではなく、これだけ「木」の強いキャラクターを持つホップは他にはなく、本当に唯一無二の存在感だと思います。柑橘より針葉樹の葉のような爽やかなニュアンスを個人的には感じます。

ディルという表現も自分にはあまり馴染みはありませんが、ソラチエースの特徴の記述ではよく見かける文言です。

サッポロビールでは淡色系に使用(その後、濃色系でも使用していました!)していますが、私は昔から黒系との相性の良さを。バレルエイジの短期熟成のような効果をもたらすのではないかと期待を寄せています。実際に何度か試してみましたが、手ごたえを感じています。これがうまくいけば、フェイクバレルエイジング効果が得られるのではないかと考えています。

残念ながら、IPAや淡色ラガーに使う際は要注意です。ソラチエースはどんなスーパースターで保険をかけても、入れすぎるとビールをぶっ壊します。隠し味程度にと考えているのであれば、イメージしている量の半分くらいで良いかもしれません。とにかくソラチエースは独特かつ個性が埋もれない自己主張の強いホップです。しかしながら、巧みな制御の先には、他との圧倒的な違いを生み出す可能性が感じられます。ソラチエース、使いこなしたらカッコイイな(その称号、ひそかに狙っています)。

この強烈な個性ゆえに、ソラチエースは好き嫌いが分かれるホップでもあります。ブルワーとしては、使い方を間違えると大変なことになってしまう難しいホップの1つでもありますが、裏を返せば、他にはない個性をビールに与えることができる唯一無二の存在とも言えるでしょう。まさに、ホップ界のトリックスター。いたずら好きで手懐けるのが難しいおてんば娘だからこその魅力があるホップです。

最後に

兎にも角にも

もし、あなたがまだソラチエースを味わったことがないのなら、ぜひ一度、その香りを体験してみてください。 きっと、あなたの心を揺さぶる何かが隠されているはずです。そして、その奥深い物語に触れてみてください。

ちなみに、あまり見かけませんがDOUBLEなんてものもあります。

私はしばらくの間、このホップを使えていないのが残念ですがまたいつかソラチエースを主役にした最高のビールに挑んでみたいです。

あとがき

受け継がれる意思、時代のうねり、人の夢

私はもともとサッポロビールに営業職を目指していた過去があります。大学ではサッポロビールに入社するために勉学に努めていたようなものなんですが、大手の狭き門をくぐることは叶いませんでした。

サッポロビールの入社試験に落ちた直後だったと記憶していますが、いとこの親父さんから「俺のいとこがサッポロビールにいるから紹介すればよかったな。」と言われました。フラれた後のような気分だった私にはあまり頭に入れたくない情報でしたが、頭の片隅に薄っすらとそんな方がいるというのは記憶に残っていました。22歳の頃だったと思います。

まさかその人が、ソラチエースの開発者(荒井康則さん)だったとは思いもしなかった。

2018年(26歳の頃)にビール業界に入って、そんな事実が発覚した後、イベントで少し話したり、いとこの家で焼き肉を一緒にしたり、北海道を離れる前には伯父と荒井さんと飲みに行くことも叶いました。

もっと色々質問しておけば良かったな。心残りはありますが、きっとまたお酒を一緒に飲める機会にでも。お酒も入っていたので、ただ楽しかった夜の光景だけが記憶に刻まれている。

サッポロビールには入社できなかったけど、こうしてサッポロビールにかかわりのある人達(他にもたくさん)と仕事をしたり、関わりを持つことができて、結果的に自分の人生は今おもしろい方向に導かれている。

そして、まだ旅の途中だ(2025.02.13追記)。

参考文献

なぜソラチエースで醸造したビールからはレモングラスの香りがするのか?-ソラチエースに特異的に含まれるゲラン酸の特性

著者情報 實方綾子・谷川篤史・蛸井潔