ブルワーとビール愛好家にオススメの書籍5選

前書き

ご無沙汰しております。ご無沙汰しすぎたのかもしれません。

掴みの文章すら思いつきません。文章を書かなくなると言葉が浮かんでこなくなりますね。最近は専らAIに文章も書かせているので、自分の言葉を紡ぐ脳の領域が退化している気がしています。アウトプットのリハビリがてらお付き合いください。20記事目の投稿です。

以前から各種SNS等ではビールの座学にオススメの図書を紹介してきましたが、タイムラインに埋もれてしまいますので、ここら辺で一旦まとめておきたいと思いました。

ブルワーという仕事を生業としていく以上、勉強からは逃れることはできません。普遍的に変わらない基礎的な知識もあれば、科学の進歩とともに常識やルールも変わっていく情報も数多あります。また、「百聞は一見に如かず」という言葉がありますが、私はこの言葉を「今は昔」と思っている部分があります。もちろん、海外旅行や、エンターテインメントなど、実体験でしか得られない感動や体験は間違いなく存在していますし、これからもその価値が失われることはないでしょう。ただ、これからの時代は、AIやインターネットを活用することで視覚的な情報に頼ることなく、詳細な説明や多角的な情報収集を行うことで、より深い理解を得ることが可能になるのではないでしょうか。

現代のブルワーである私たちに必要になってくるスキルについて考えてみるとどうでしょう。私のようにあなたが天才ではない人間だとするならば、【最新技術への順応】&【情報収集】&【出し入れ】を上手にやっていくことが武器になるのではないでしょうか。具体的には、AIや翻訳ツールなどを活用し、世界中の論文や文献を自動もしくはパーソナライズ学習された情報だけを収集し、クラウドサービスにうまいこと格納し、必要な時にすぐに的確に情報を取り出せるスキルは、時として天才を凌駕していくほどの結果を生み出せるのではないかと凡夫は考えています。

莫大な情報の宇宙から正しい情報を、どれだけ正確に観測し、ブルワリーという船の向かうべき方角を決めて、時として誰も挑んだことのない領域に突っ込み、幾億通りの中から自分にしか作れないビールを生み出せるかがこの仕事の面白さなんじゃないかと私は思います。その船を操縦するのがブルワーで、乗客の皆さんがビール愛好家たちということになります。乗員乗客の皆さんには満足のいく旅へといざないたいですよね。

この宇宙船の舵を取るには、幅広い専門知識が必要になります。

網羅すべき学問は多岐にわたり…

①化学:醸造過程での化学反応や成分の変化を理解するために必要

②微生物学:発酵に関わる酵母や細菌の特性と管理方法を理解する必要

③生物学:原材料の特性や発酵プロセスを理解するために重要

④物理学:温度や圧力などの物理的条件を正しく理解する必要

⑤工学:醸造設備の設計や運用に関する知識が必要

⑥食品衛生学:品質を維持するための方法や基準を理解する必要

⑦経営学:醸造所の運営やマーケティングに関する知識も重要

⑧法学:酒税法、HACCP、労働安全衛生法、消防法などの知識が必要

たぶん他にもたくさんあります(AIでリストアップしたものを軽く修正しました)

急にシビアなことを言います。

悪い言い方かもしれませんが(前置きしておきます)…

当たりか外れかも分からない師匠の下で、今風に言うと「上司ガチャ」ってやつでしょうか…3年、5年、あるいは10年も、20年も、教えてもらえるチャンスがくるのをあなたは待ちますか?その人は本当に教えてくれるのでしょうか?その人は本当にあなたに教えるべきタイミングを図っているのでしょうか?その人は本当に知っているのでしょうか?寂しい人だと思われるかもしれませんが本当に色んな人がいますから。ちなみに、私はというと…結果的に袂を分つことにはなりましたが、業界最高クラスの方から教えを授かったため、ありがたいことに良い知識と経験を得ることができました。今も感謝の気持ちは忘れていません。

ただこれは本当に運が良かっただけだと思っています。

あまり話しすぎるとセンシティブな内容になるので詳細は避けますが、どちらかというと満足の行く教育を受けられていない方が多い印象です。

「人生は短い。ブルワー(腰)人生はもっと短い。」

上司や師匠ガチャに賭けるより、自分の可能性に賭けてみませんか?自らの成長を他人任せにしていませんか?

もしあなたが素晴らしい師匠に出会えているなら、これ以上このnoteを読み進める必要はありません。

その師匠を超えたい、自分の力で成長したい、チームを引っ張っていきたい、そういう方はまずは「憧れるのをやめましょう」(丸パクリ)。

今の時代は、「翻訳アプリ」、「翻訳AI」、「翻訳した洋書」などがありますから「英語ができない」という言い訳が通用しない時代になってきました。基本的に洋書の方が種類や情報が豊富なのは仕方がないことです。ただし、日本語で書かれた素晴らしい書籍も紹介しますのでまだ心をたしかに。私も英語は苦手ですが、こんな私でも翻訳アプリなどのおかげで何十冊も洋書を読むことができました。心配はいらないと思います。

私にとって醸造はこの退屈な世の中にいくつか(宇宙、量子、芸術、音楽など)存在、実在する「奇跡」や「魔法」だと思っています。だから、魔法の書だと思って楽しく読み進めていきましょうね。

良書は他にもたくさんあるのですが、頑張って5冊に絞りました。どこから勉強したら良いのか分からない悩めるブルワーの皆さんの目に届くことを願っています。

オススメの書籍ランキング1位~5位

【オススメランキング5位】

「How To Brew: Everything You Need to Know to Brew Great Beer Every Time (English Edition) [John J. Palmer (著)]」

「How to Brew」は、ビール醸造に関する幅広い知識を学べる書籍です。基本的にはホームブルワー向けに書かれた教科書ですので、レシピなどのスケールは小さめですが、マイクロブルワリーにとっても参考になる情報ばかりです。初心者から上級者までの内容が網羅されています。上級者向けの内容も含んでいるため、プロブルワーでも難しい内容を含んでいます。難しい部分は無理に読まずにスキップしましょう!著者のジョン・パーマー氏は、ビール醸造の理論と技術を分かりやすく説明しており、初めての醸造でも自信を持って取り組めるようになります。この方は、他にも下記の書籍も執筆しています。特に、「Water: A Comprehensive Guide for Brewers (Brewing Elements) (English Edition)」は個人的にお気に入りの書籍です。この後のランキングにも登場しますのでお見知りおきください。

唯一の懸念点は、内容が豊富ゆえに書籍の厚みがそこそこあるのと、ホームブルワー向けの内容が多いため、ブルワリーで働いている方々の仕事とリンクしにくい部分があるかもしれません。この内容を理解できてしまったらこの先の書籍で怖いものはあまりないと思います。私もこのnoteを書くために久しぶりに引っ張り出したら、面白くてしばらくパラパラ読んでしまいましたし、苦手な分野もスキップした部分などを見つけてギクっとしました。私も読み直してみようかな…。

【オススメランキング4位】

「The New IPA: Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor[Scott Janish (著)]」

スコット・ジャニッシュの『The NEW IPA』は、2019/5/22に発売したばかりの比較的新しい書籍です。Hopが主体のIPAづくりに特化した内容のため、現代の多くのブルワーのヒントとなった良書です。実験やラボテスト、研究者との議論、そして著名な商業醸造家とのインタビューを通じて、現代のホップを前面に押し出したビールの醸造プロセスや原料選びについて新たな視点を提供してます。

この本は、ホッピーでヘイジーなビールを醸造するのが好きな人にとって必見の一冊であり、ホップの風味と香りの限界に挑戦したい人のための道標です。ホップの魅力を最大限に引き出すための知識が詰まったこの本で、あなたのビール醸造の旅をさらに豊かにしましょう。

また、この書籍は素晴らしいことに2024/4/5に日本語に翻訳された書籍が発売されました。なんと翻訳者はあの偉大な蛸井潔先生です。「ダイヤモンド☆ユカイ風」に、「たこい☆きよし訳」と記されています(お茶目)。

[Scott Janish (著)、Kiyoshi Takoi (翻訳)]

翻訳アプリやツールはあれど、やはりそれなりに労力や負荷のかかる洋書の翻訳を自分自身で行うことなく、蛸井先生が読み進めやすい表現やフォローアップの文章も付け加えて翻訳してくれているため、本当に読み進めやすい点がこの書籍を4位に推薦した最大の理由です。蛸井先生も指摘しているように、科学的に根拠が不十分な内容なども中にはあるようですが、スコット氏が惜しげもなく共有してくれた検証やあらゆる説の提唱には、多くのブルワーが心を踊らされたことでしょう。

P.253からの蛸井先生のあとがきは読みごたえがあります。もう1冊オマケの冊子が付録で付いているかのようなお得感です。絶対に見逃さないでくれよな。

最後に、蛸井先生、スコット氏への深い感謝を申し上げます。この恩恵に授かれたことは、情報に飢えた多くのブルワーにとって本当にありがたいものだったと思います。私もその一人でした。ありがとうございました。

【オススメランキング3位】

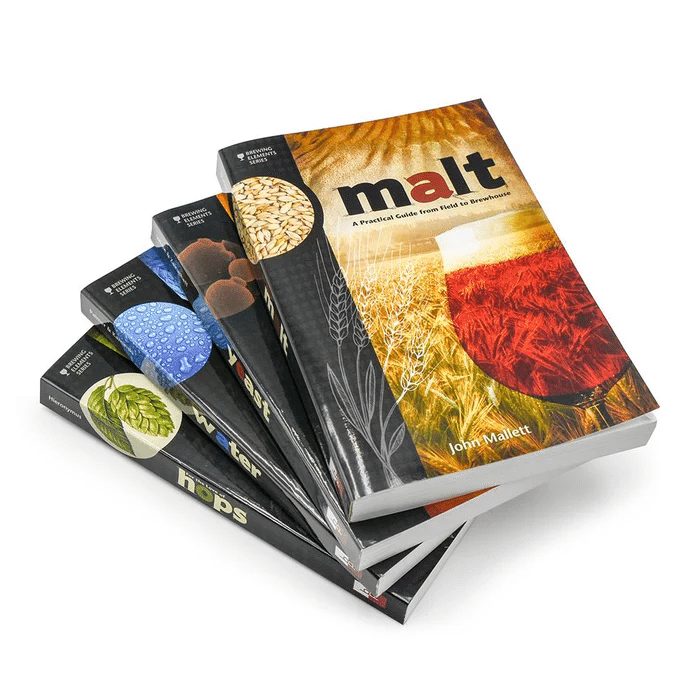

Brewing Elements Series

「Malt: A Practical Guide from Field to Brewhouse (Brewing Elements)[John Mallett (著)]」

「Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation (Brewing Elements Series)[Chris White (著), Jamil Zainasheff (著)]」

「Water: A Comprehensive Guide for Brewers (Brewing Elements)[John Palmer (著), Colin Kaminski (著)]」

「For the Love of Hops: The Practical Guide to Aroma, Bitterness and the Culture of Hops (Brewing Elements) [Stan Hieronymus (著)]」

「Brewing Elements」シリーズは、ビール醸造の世界へ飛び込むため最初の相棒となります。ブルワーにとって必読のこの書籍には、 麦芽、ホップ、酵母、水の4種類が用意されています。ビールを構成する4大要素ですね。私は最初のポケモンを御三家か、ピカチュウの中から選ぶかのようにワクワクしたのを覚えています。

印象として、読む順番は大事な気がします。個人的な難易度順に並べ替えると「難しい順に①Yeast→②Malt→③Water→④Hop」という印象でした。好きなものを最初に食べる人と、最後に食べる人がいるように、あなたの考え方次第でどの順番で読んでいくかをよく考えて選ぶことをオススメします。

Hopなんかは時代ととも新しい品種が生まれていたり、研究が進んでいて、その点は網羅できている部分とそうでない部分があるにしても、何年も前に発売された書籍とは言っても色褪せない知識や情報が収められています。簡単な内容、ホップが大好きな人、まずは1冊読み切ったという自信が欲しい方は④から始めると良いでしょう。

Malt: A Practical Guide from Field to Brewhouse

醸造家は麦芽をビールの「魂」と呼ぶことがるそうです。このシリーズ第4弾の「麦芽:畑から醸造所までの実用ガイド(日本語訳)」は、麦芽の複雑で奥深い世界を紐解いてくれます。畑の大麦から製麦工程までの全般的な概要を説明し、歴史や農業の発展、大麦の生理学についても触れています。

製麦工程での酵素変換、メイラード反応、特殊な麦芽について詳しく説明し、品質管理や麦芽の選び方、保管方法についても解説しています。この本は、麦芽の役割を一から深く学び直したいブルワーにとって、素晴らしきバイブルとなるでしょう。

Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation

小さくも壮大な酵母の世界に足を踏み入れるためのガイドブック。White Labsのオーナーであるクリス・ホワイト氏と、The Brewing Networkのラジオホストで自家醸造家のジャミル・ザイナシェフ氏が、酵母の生物学や培養、菌株の選び方、発酵の神秘を解き明かします。

この本は、酵母や発酵の取り扱い技術に興味を持つすべてのブルワーにとって、まさに必読の一冊です。酵母の魔法を理解し、ビール造りの旅をより豊かにするための最高のパートナーとなるでしょう。さあ、一緒に酵母の魅力を探求してみませんか?

Water: A Comprehensive Guide for Brewers

『How To Brew』の著者(ジョン・パーマー氏)が贈る、水に関する究極の醸造ガイド。水の化学は非常に複雑で、ビールの約95%を占めるにもかかわらず、醸造において最も難解で理解されにくい要素です。水を理解することは、醸造のパズルを完成させる最後のピースであり、最大の挑戦でもあります。

Brewers Publications Brewing Elementsシリーズの第3弾『Water』は、醸造家の視点から水の化学と処理について詳しく解説しています。水質レポートの読み方から、残留アルカリ度、水質調整、マッシュpHまで、幅広いトピックをカバーしています。この本は、醸造プロセスにおける水の役割をわかりやすく説明し、ブルワーが水を調整して最高のビールを作るために必要な情報を提供します。

水の化学ってやつは他の要素と比較すると、基礎が重要で、おそらく何年も大きな様変わりや知識の更新みたいなことは起きていない様子とお見受けしています。つまり、しっかり基礎知識を学んでおくと、スキルとして定着しやすい分野だと思います。地味かもしれませんが、私は水の科学好きですよ。醸造用水のみならず、排水(廃水)、水処理系も実は奥が深くて、実は問題としても根深くて、面白かったりします。

この一冊を通じて、水の魔法を解き明かし、ビール醸造の旅をさらに豊かにしませんか?

For the Love of Hops

スタン・ヒエロニムスの新著は、醸造業界で注目されているホップについての総合的なガイドになります。321ページにわたるこの本は、実験段階や限定栽培段階にあるホップを含む105種類のホップについて詳しく解説しています。読みやすく理解しやすい形式で書かれており、ホップに興味があるすべてのブルワーにとって必読の一冊です。スコット氏の「THE NEW IPA」と合わせて読むとより理解が深まります。

このガイドを手に取れば、ホップの世界がさらに広がることでしょう。

4冊全部Amazonで購入したら15,322円(2024年11月現在)になります。ブルワーとしてのキャリアを歩み始めた方には痛い出費になるかもしれませんが、お財布の痛みを伴う分、しっかり元を取って欲しいと願っています。

【オススメランキング2位】

「マイスターのビール醸造学ノート[大河内 基夫 (著)]」

本当は1位と言いたいところです。人によってはこの書籍が1番相性が良いと感じる人も少なくないことでしょう。日本語で書かれた書籍の中で、内容、価格、わかりやすさなどで群を抜いています。著者の大河内基夫先生は、キリンビールの醸造技師を務めていた方のようで、40年前にベルリン工科大学でDiplom-Braumeisterの資格を日本人として初めて取得された方のようです。

大河内先生が書いた他の書籍も本当に勉強になります。

海外の洋書も勉強になりますが、やはり日本の酒税法などについては勿論触れていないため、こうした点は「マイスターのビール醸造学ノート[大河内 基夫 (著)]」に軍配があがります。また、日本語で書かれている分、やっぱり吸収が非常に良いです。マトリックス表や、チャートなどの図解も多く、非常に読み進めやすい内容となっています。私にとってもバイブルのような1冊で7回くらい読み直しています。

驚くべきは…「Kindle Unlimited 読み放題(月額980円)」のサブスクに加入していると書籍が無料で読めてしまうことです…。私はこのサブスクに入っていましたが、ペーパーバックが欲しかったので、書籍の方も購入しましたが、申し訳ないくらいの神コスパだと思っています。

ブルワー必読、ブルワリーも蔵書しておくべき一冊です!

私が所属したブルワリーでは今のところ必ず購入してます。

【オススメランキング1位】

「The Brewer's Handbook [Ted Goldammer(著)]」

この本は第2版であれば日本のAmazonでも購入することができます(2024年11月現在)。一時期は高騰してしまい、2万円近くしましたが第3版が出版された頃から価格が落ち着き、現在は7,000円ほどで購入可能です。

この本は私が初めて全ページ翻訳した書籍でした。幅広くビール醸造所の実務に特化した内容が収められています。ビールの教科書にありがちな点はは、具体的な数値が示されていないことです。例えば、「CIPの水酸化ナトリウムの濃度は」、「水酸化ナトリウムの温度はどのくらいが適切か」などについて、おおよそパーセンテージなどで解を示してくれています。

おおまなか目次や、その章の要約については下記のサムネイルのサイトに示されているので、どのような内容が詰まっているのかが、簡単に確認できるのもありがたいポイント。

Apex Publishers

[The Brewer's Handbook [Ted Goldammer(著)]は、ビール醸造の基本から詳細までを網羅した入門書で、商業醸造とクラフトビール醸造の両方に対応しています。科学文献や醸造家の経験を基にした情報が含まれ、初心者でも理解しやすい構成となっています。迷ったらこれだ。

あとがき

以上、厳選オススメ書籍ベスト5をご紹介しました。

「経験」は焦っても得られません。運や人との縁を大切にしながら、1つ1つのチャンスをつかんでいきましょう。

一方で「知識」は頑張れば頑張っただけ結果がついてきます。

また、時として「知識」は「経験」の吸収を助けてくれることさえあります。

こんな悩みを抱えている方…

☑ブックマークがパンパンになっていませんか?

☑どこに格納したか分からなくなっていませんか?

☑書籍を買ったけど棚を飾るオブジェになっていませんか?

☑パラパラと呼んで諦めていませんか?

☑人が言っていたことをエビデンスチェックもせずに鵜呑みにしていませんか?

☑時間が足りないことを言い訳にしていませんか?

実はこれ全部、過去そして現在も克服しきれていない自分自身の課題です。

今もこうした自分と戦っています。

想像したものと違ったり、お客さんに満足してもらえなかったり、評価されなかったり、自分でも満足いかなかったり、楽しいことばかりではないビールづくりですが、たくさん学んで、準備して、美味しいものをつくって、大切な人たちに喜んでもらえたら今までの苦労が全部ぶっとぶ仕事でもあります。1人でも多くの人に満足してもらえるように私たちブルワーはたくさん勉強して、腕を磨いていくしかないんですよね。

腐らず醸していきましょうね。