「私は一人、ダンジョンで目が覚めた」の製作過程ノート

0.前提

初ゲーム制作と初イベント出展を経験した。わからないことが多く、先達の方々が残した記録に助けられたことが多かったため、微力ながら、同じような情報を残しておこうと思い、記事としてまとめることにした。

また、これはあくまで、筆者がどのような製作の日程であったのか、その結果としてどうなったのか、といったことを書くだけに留める。ゲームやブース、サークルごとの特徴、その回のゲームマーケットがどのような性質を持つのかは、個々のケースで大きく異なるだろう。この記事をどのように参考にするのかは、状況に応じて判断していただきたい。

サークルの内容としては、個人のサークルであり、ゲームデザインに関しては全て筆者が行っている。ただ、テストプレイやアートデザインの監修、ルールブックの推敲、当日のブース運営など重要な箇所で、家内に協力してもらっているので、事実上は2人サークルに近い。

1.製作日程

ここでは、大まかな製作スケジュールの経緯と、その中で何を決定していったのかを簡単にまとめたい。Twitterの様子などで他のサークルの方々を見て感じたこととしては、本当にギリギリというわけではないが、かなり遅い進捗、という表現が最も近いと思っているので、あまり参考にしないことを推奨する。

ゲムマ応募(6月中旬)

例年、土曜日はボードゲームのサークルが多く出展しているという法則があり、両日対応できる自信もなかったため、土曜日のみの応募とした。また試遊に関するノウハウも、マンパワーもないため、試遊なしとした。

ルールの概要決定(7月中旬~9月)

ここでの概要というのは、ゲーム構造と筆者が呼んでいるようなもので、つまり、どのようなプレイ感であり、どのような大枠の経済構造であり、どのようなプレイ人数・プレイ時間のゲームなのか、というものを決定した。採用メカニクスなどは、ずっと壊してはつくりを繰り返していた。

ブースカットの提出(7月下旬)

ゲームの概要は決まっていたため、その内容でブースカットを作成した。ゲームタイトルなども仮のものを使用した。余談だが、この時点でゲームの内容がほとんど決定しているサークルは本当にすごいと感心している……

データの概要決定(7月下旬~9月)

どのようなデータにすべきなのか、ということをテストプレイや思考を繰り返すことにより、内容を絞っていった。ルールはまだ詳細決定していなかったが、どのようなルールだとしても、どのようなことをデータで表現すべきか、ということを決めることはできるため、それを決めた。つまり、デザインレベルのデータ作成となる。

また、この時点で、一度、自動テスト用のプログラムを作成することを試みたが、変更点が多数発生することが確定しており、自由度の高い設計にしようとすると作成コストが過剰になってしまうことから、見送っている。

内容物の概要決定(9月上旬)

ある程度内容が絞れてきたことから、多少の上下はあれど、内容物が決定し始めてきた。どの程度既製品を使うのか、使うのならどれをどの程度買うのか、印刷物はどの程度頼み、納期はどれぐらいになるのかを確認した。

ちなみに、この辺の決定をするのがこの時期というのはかなり遅く、早割なんかは持っての他だったため、可能であれば、もっと早く決めるべきだ。

また、部数を100とすることにした。いくつかは手元に残しておく必要があると考えたため、実際に販売する量はもう少し少ない。

100部とした理由としては、

100個が最低単位のものがいくつかあり、50部にしても製作費がほとんど削減させず、損益分岐点も大きく変わらない(数個レベルの差)。

売れる量としては、最大で50部程度だと考えた。ゲムマのメイン開催時間が5時間と考えても、6分に1部、つまり1時間に10部で50部だ。十分売れている、というかそんなに売れないだろう、と思った。

ただ、通販などに回す手もある、というお話を経験者の方から伺ったためゆっくりと掃けていけばよいと考えた。ものが小さいことから、全てが手元に残っても保管することができる。

という点が大きい。

価格の設定に関しては、参加する企画(ソロダンProject)に目安が書かれており、それに従った。また、原価をこの目安に収められるように、ルールの概要決定の際に注意している。

テーマや内容物の設定に関してもそうだが、初めての出展・製作において参加した企画において、制約が決まっていることは非常に有難く、完成までたどり着いた大きな理由の一つであったと考えている。この場を借りて、企画関係者の皆様には感謝を申し上げたい。ありがとうございました。

このようなことがあったため、初出展・製作の場合は特に、何かしらの企画(ゲムマチャレンジやソロダンProjectなど)に則って、製作することをオススメしたい。もちろん、つくりたいものが明確にあり、それが何らかの企画に当てはまらないのならば、無理矢理企画に当てはめる必要はない。

ルールの詳細決定(9月下旬)

恐ろしいことに、全てのルールが確定したのがこの時期となる。

内容物の詳細決定(9月下旬)

ルールが確定したために、内容物の最終的な数も決定した。既製品など、早めに取り寄せられるものはこの時点で注文した。印刷物は詳細な納期を確認し直し、締め切りを設定した。

(不完全)プログラム解析(9月下旬)

ルールが最終決定したのが非常に遅く、テストプレイをちまちまとやってデータを詰めることができなかったので、プログラムを組み、不完全ながらに自動でゲームを行い、そのデータを参考にすることにした。

とはいえ、解析データを用いて、どのようなデータ調整を行えばいいのか、つまり、その解析データはどのような意味を持っているのか、を正確に理解し、適切な調整に利用することは、高度な知識と経験が必要であることを身をもって体感し、解析データの活用は参考程度にとどまっている。

この時点でルールや処理が決まっていたため、不慣れな言語を使った割には早く組むことができ、テストを回している間は他の作業(出版データの作成など)をすることができたので、有用であったと感じる。

また、この時点でルールを整備する必要があったため、ルールブックを書くのが結果として非常に楽であったと考える。ルールブックの記述は、プログラミング言語を日本語にするような感覚に近かった。

これらの利点から、ルールが確定し、データを調整するだけになったタイミングでプログラムを組み、ゲームを行わせるというのは、マンパワーが足りない時ほど、有力な選択肢になると考える。

データの詳細決定(9月下旬~10月上旬)

解析データや、アナログのテストプレイの結果を踏まえ、データを決定した。正直、本作において、最も自信がない箇所だ。筆者の知見や経験がなさすぎ、どのラインを持って決定とすべきかが最後までわからず、締め切りをもって、時すでに時間切れとなってしまった。

決定したルールでは、カードの耐久性をあまり考える必要がなくなり、名刺印刷したものをカードとすることができたのも大きい。名刺印刷は納期が非常に短いため、ギリギリまで作業することができた。

取り置き予約開始(10月上旬)

一般的に使用されているGoogleフォームを使用して、取り置き予約のページを作成し、予約を開始した。

出版データの作成(10月上旬)

出版データの作成には、Affinity Publisherを使用した。ほとんど、Adobe InDesignと同じ機能を持っていながら、買い切りであり、稀にセールを行っていている。以前、セールの際に購入していたので、このソフトで作成を行い、最終的にはPDFデータにして入稿を行った。

CSVデータを元にして、複数のデータを作成する(たとえば、1枚のカードの出版データを作り、コストや効果などのCSVデータを元にして、各バージョンの出版データを作ってくれる)自動組版機能がテストプレイから出版データを作成する際まで、活躍してくれた。

出版データの提出(10月上旬)

初めての経験ということもあり、不安な点も多かったが、特に問題なく提出し、チェックが通り、問題ない出版物が手元に届いた。

これは本作のアートデザインが(最大限によく言えば)簡素であり、エラーが起こりにくい構造であったことも大きいと思われる。アートデザインに注力した作品であれば、もっと多くの時間がかかるだろう。

通販予約開始(10月中旬)

BOOTHにて、サークルのページを作成し、製品の通販予約を開始した。イベント後に発送するようにしたい、といった要望を網羅してシステムが作られているため、非常に便利だった。

製品の丁合(9月下旬~10月中旬)

届き次第、空いた時間でちまちま作業していたため、さほど時間はかからなかった。合計の時間は明確ではないが、10時間未満ではないか。部数が多いと単純に比例すると考えられ、100部なのはその点でも良かった。

カードの丁合に関しては、

このようなちょうど良いサイズの仕切りのある容器を見つけることができ、作業効率が良かったこともあり、さほど苦にはならなかった。

製品の発送(10月下旬)

8割ほどの製品を2個の段ボールに詰め、宅配便でビッグサイトに発送した。一部を残したのは、手元にあった段ボールの都合、という点が最も大きいが、通販の予約や、そもそも全てを持って行く必要がないのではないか、という懸念があったためだ。ただ、最終的にはほとんど全てを持ち込むことになったので、最初から送ってしまっても良かったかもしれない。(これは取り置き予約が想定よりも伸びた一方で、通販の予約が伸びなかったため)

出展の準備(10月下旬)

チラシの作成や、テーブルクロスの用意などをした。とはいっても、実際には家内に色々と決定していただき、自身は丁合やnoteの関連記事の修正などを行っていた。

また、両替を行った。イベント価格が1500円ということもあり、500円玉を特に用意した。銀行で無料で両替できる範囲で両替したり、ちまちまと小銭をしばらく前から集め、500円玉が30枚超、1000円札が40枚、5000円札を3枚用意していた。今にして思うと、明らかに1000円札を用意しすぎなのだが、開催から5人連続で1万円札で支払われた場合にも対応できるように、ということでこの数値にした記憶がある。

2.当日の様子

11時開場だったが、小さいブースということもあり、9時半頃に国際展示場駅に着くようにした。ブースには事前に送った段ボールが置かれていた。そこから、持って行ったテーブルクロスをひき、チラシを用意し、サンプルを一つだけ開封し、ゲーム時の様子を展開して説明時に使えるようにした。10時半には準備が完了し、来てくださった方々に軽く挨拶をしたりしているうちに開場時間になった。展示物が多い場合は、もっと早くに到着しないと間に合わない可能性が高い。

開場から閉場まで定期的に誰かしらが来て下さる形になった。早期入場の11時から、一般入場が始まる12時、そこから1時間程度が最も人が来られたタイミングであり、14時過ぎからは、出展者の方々が予約を取りに来られたり、足を止めてくださったからに説明したり、という形だった。

チラシは100部用意し、チラシ置き場に20部置いたが、ほとんど残っていた。ブースでは30部ぐらい使ったので、結果として50部程度が残ったように思う。刷る量を50部ぐらいにするか、数部をラミネートし、説明に使用するだけにする、と言った形がよいかもしれない。

チラシの配り方としては、基本的には呼び込みなどは行わず、足を止めてこちらを見てくださった方にお渡しするような形を取った。そして、しばらく時間を置き、こちらの説明を促すような形になれば、『端的なコンセプトの説明』→『ゲームの特徴的な部分』→『その結果、どのようなゲームプレイが生まれるのか』というように、次第に詳細になるように話していった。途中で目当てのものではない、と気付いた方はすぐにブースから退出できるよう、間を置くことを心掛けた。上記のブース内で渡したチラシの部数はこのような形で渡した数となる。

当日の売り上げとしては、予約含め、持ち込み分の8割は売ることができた。手に取っていただき、本当にありがとうございました。

この中で取り置き予約に関しては、ほぼ全てが当日のうちに受け取りに来ていただいた。残りも多忙による時間不足と後ほど連絡があり、通販で購入してくださった。

また、当日までの予約数(総計)の推移を参考までに載せて置くと、

このようになった。

予約と当日販売の比は、1:1.5~2とする説が多かったが、結果として、約1:0.9となり、予約分が当日販売分を超えた。

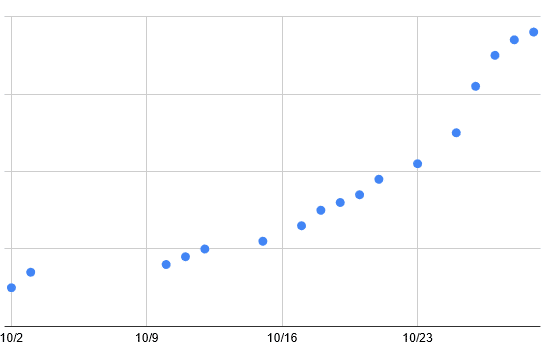

最後に、通販の注文数(総計)に関しては、

と推移している。表示の都合上、事前(ゲムマ前)に予約していただいた分はゲムマ当日の分としている。

小銭などに関しては、500円玉を多く用意したのだが、結果としてはこちらが用意したものは使われず、+3枚という結果になった。1000円札同様にお釣りとして用意したものは使われなかった。(購入に使用された硬貨や紙幣をお釣りとして使用するだけで十分だった)

ただ、これは値段設定にもよるだろうし、特に序盤にどのように推移するかに多く依存するように思う。しかしながら、買ってくださる皆さんがその点を考慮してくださっていることも多く、過剰に怯える必要はないようだ。

3.まとめ

皆さんのご助力でこのような結果にすることができた、と考えています。重ねまして、本当にありがとうございました。

この記事を参考にして、ゲームマーケットに出展してくださる方が増えることを祈っています。