賢所の儀は何時に行われるのか?──いつまでも決まらない最重要儀礼(2019年1月20日)

(画像は宮中三殿。宮内庁HPから拝借しました。ありがとうございます)

先週(平成31年1月)17日に官邸で式典委員会が開かれ、翌18日には宮内庁で大礼委員会が開かれました。政府は御代替わり関連の諸儀式の次第などを決めました。

これによると、退位礼正殿の儀は4月30日の夕刻午後5時に開始され、践祚後の剣璽等承継の儀は翌5月1日の午前10時30分から、即位後朝見の儀は同11時10分から執り行われることに決まりました。

〈https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11547454/www.kantei.go.jp/jp/singi/gishikitou_iinkai/dai3/siryou7.pdf〉

〈https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11547454/www.kantei.go.jp/jp/singi/gishikitou_iinkai/dai3/siryou5.pdf〉

〈https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11547454/www.kantei.go.jp/jp/singi/gishikitou_iinkai/dai3/siryou6.pdf〉

▽1 悪しき前例となる「退位の礼」

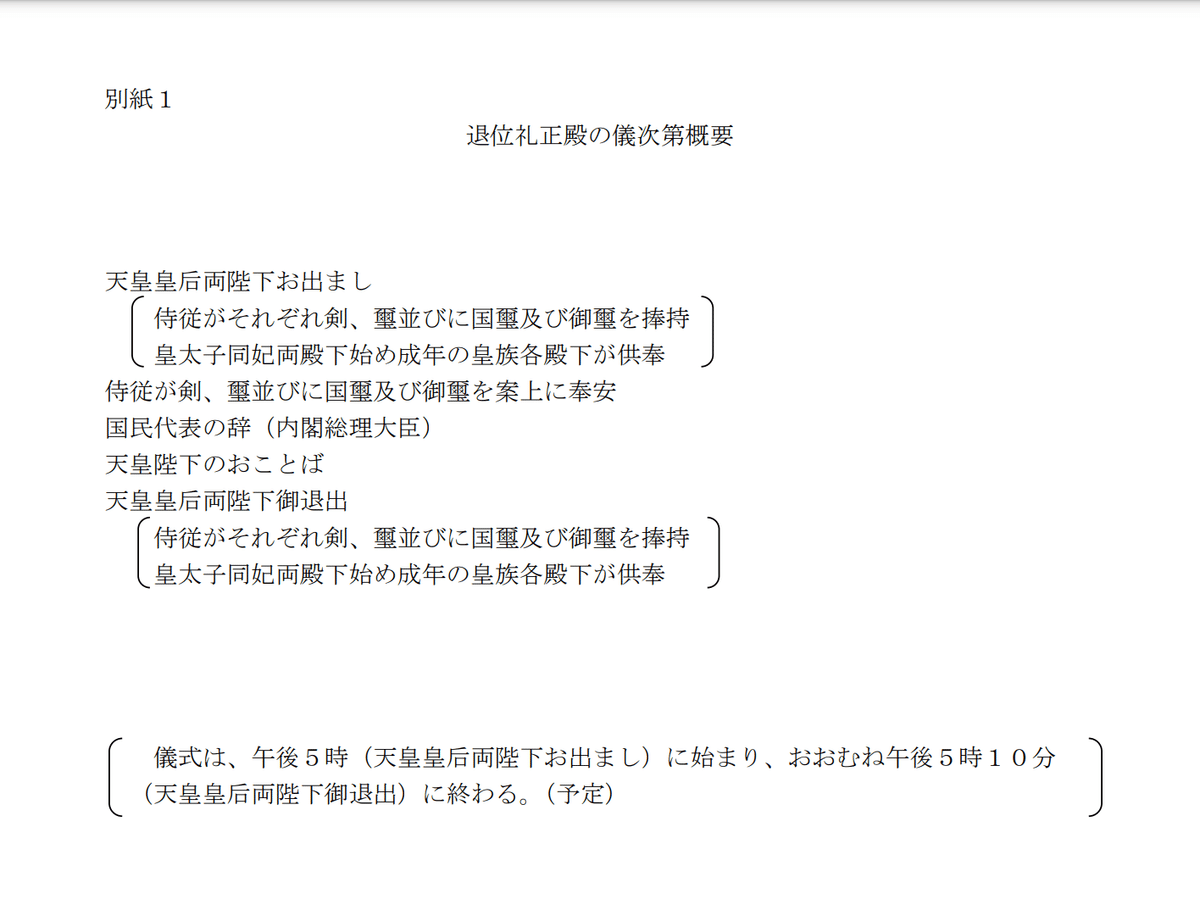

「退位礼正殿の儀」は、以下のように行われます。

天皇陛下が午後5時、皇后陛下を伴われ、正殿松の間にお出ましになります。

このとき、侍従が剣璽等を捧持し、皇太子殿下ほか成年皇族方が供奉されます。

侍従が剣璽等を案上に奉安します。

モーニングコート、紋付羽織袴などで正装した三権の代表者、地方公共団体の代表などが、ロングドレスや白襟紋付などで正装した配偶者とともに参列するなかで、

総理大臣が国民代表の辞を述べ、

陛下がお言葉を述べられます。

このあと皇后陛下を伴われて退出され、

このとき侍従が剣璽等を捧持し、皇太子殿下ほか成年皇族が供奉します。

以上の次第が決まった「退位の礼」ですが、もともと「退位の礼」などというものは歴史的にあり得ません。政府が、皇室の伝統にない、前代未聞の「退位の礼」なるものを、「即位の礼」があるなら「退位の礼」あるべしとして創作し、その結果、譲位(退位)と践祚(即位)を分離してしまったのは痛恨のミスといえます。

たとえば御代替わり儀礼についてもっとも詳しいとされる貞観儀式は「譲国儀」を定めていますが、譲位の儀式がすなわち践祚(皇位継承)の儀式なのです。なぜ譲位と践祚を一体の儀式として行おうとしないのか。以前書いたように、政府・宮内庁は「譲国儀」の古典解釈を誤り、歴史に禍根を残す、悪しき前例を作ってしまいました。

問題点の1つは、皇位とともにあるべき剣璽の所在です。5月1日午前0時の践祚の前後に剣璽はどこにあるのでしょうか。

▽2 退位の礼後、剣璽はどこへ?

前日午後5時に退位礼正殿の儀が設定されたのは、退位の時限である午後12時になるべく近い時間という理由でしょうが、天皇とともに動座される剣璽は、儀式の後、翌日の剣璽等承継の儀が開始される時刻まで、どこへ遷るのでしょうか。

陛下とともに御所に戻るのか、それとも東宮に遷るのか、それともいったん賢所に遷るのか。

いずれにしても、剣璽は皇位とともにあるという皇室の伝統にそぐわない状況が約17時間、発生することになりませんか。

問題点の2は、祭祀上、もっとも重要な、神鏡が祀られる賢所の儀は、何時に行われるのでしょうか。

退位礼の当日に退位礼を行うことについて大前に奉告する賢所大前の儀、践祚当日から3日間にわたって、新帝が皇位の継承を奉告する賢所の儀のいずれも、政府・宮内庁の資料にはいまだ言及がありません。政教分離の厳格主義に固執する政府は、賢所の儀ほか祭祀に関して、検討すらしていません。

今回の御代替わりは、陛下が参与会議で「私は譲位すべきだと思っている」と御意思を示されたことから始まったとされます。以後、退位の認否に議論は集中し、そのため践祚のあるべきかたちについての議論は二の次になり、政府の非宗教的姿勢と相俟って、真っ先に検討されるべき祭祀に関する検討は逆に後回しになっています。

本来なら、践祚を奉告する賢所の儀は剣璽渡御の儀と同時に行われるべきでしょう。

200年前の光格天皇の譲位では、「今日より三箇日、内侍所神饌供進」と記録されています。登極令に基づく昭和の御代替わりでは、大正天皇崩御の1時間50分後に賢所の儀と剣璽渡御の儀が同時に行われました。登極令附式を準用した前回(平成)の場合は、昭和天皇崩御の1時間半後に賢所の儀、さらに1時間半後に剣璽等承継の儀が行われました。

〈https://www.kunaicho.go.jp/activity/gonittei/01/h01/gonitei-h01-01.html〉

登極令附式を準用するなら、朝見の儀は3日間の賢所の儀が済んでから行われるべきです。昭和の御代替わりでは大正天皇崩御の4日後、前回は昭和天皇崩御の3日後、いずれも賢所への奉告が終了の後、国民の代表にまみえる朝見の儀は行われました。「神事を先にし」(禁秘抄)が皇室の伝統だからです。

政府は、憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統を尊重し、さらに平成の前例を踏襲することを基本方針として掲げていますが、今回はどうなるのでしょうか。

▽3 御親拝か御代拝か

問題点の3は、賢所の儀は御親拝か御代拝か、です。

昭和の御代替わりも、平成の御代替わりも、諒闇践祚でしたので、践祚後の賢所の儀は御代拝でした。しかし、今回は受禅践祚なので、服喪の縛りはありません。

とすれば、5月1日午前10時半からの剣璽等承継の儀の前に先立って、新帝の御親拝があってしかるべきですが、宮内庁の資料では御代拝とされています。

〈https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shiryo/tairei/pdf/shiryo301120-4.pdf〉

今回、新例となる、4月30日に退位を奉告する賢所大前の儀は、宮内庁の資料には御代拝とはされていませんが、逆に、今上陛下みずから拝礼なさるのでしょうか。

御親拝がはるかにふさわしいとは思いますが、それならそれで今度は、践祚後の新帝による賢所の儀の御代拝とバランスが取れなくなってしまいます。

「退位の礼」などという新例を開いたことがつくづく恨めしく思われます。

なぜこんなことが起きるのでしょう。

以前、「昭和天皇の忠臣」と呼ばれた宮内庁OBのインタビュー記事で明らかにしたように、昭和40年代以降、宮内庁は藩屏どころか、すっかりふつうの役所になり、皇室の歴史や祭祀の伝統を知る人は姿を消してしまったのでしょう。政界、官界、アカデミズム、ジャーナリズムの世界にも、政府に意見できるような識者がいなくなってしまったということなのでしょう。天皇=祭り主とする天皇観は事実上、崩壊してしまったのです。

尊皇意識に優るはずの保守派人士が、陛下のビデオ・メッセージのあと直ちに、あるべき御代替わりを求めて、研究を深め、発信してこなかった不作為の責任がいまさらながらに問われます。きびしく問われなければなりません。