【#155_研究メモ】 「文化的な意味の形成」を追う、エスノグラフィーが大事にしている観点とは何か?~プラサド(2018) 質的研究のための理論入門 第6章からの学び

友人たちと取り組んでいる質的研究の理論に関する読書会で、プラサド(2018) 質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜について読んでいます。

今日は、第6章 エスノグラフィーについて発表しました。

発表後のダイアログも含め楽しい時間でした。ありがとうございました!

エスノグラフィーは、文化や民族(ethno)+と書くこと(graphy)が組み合わさった言葉で、元々は、文化人類学で育まれた理論ですが、1960年代からその他の社会科学の領域にも広がり、経営の領域でも応用されています。

フィールドワークでの参与観察が重視され、外部者として客観的に理解するというより、「ネイティブの視点」で、当事者と同じように文化を深く理解することに取り組みます。

より深く分析対象に溶け込みながら、「文化的意味の形成」を追っていく。

置きている事象を当然視せず、意味合いを深めていく。じっくり、深く対象にせまっていく面白さがありますね。

研究はもちろん、外部支援者としての実践に取り組む上でも、大事にしたい観点やマインドセットです。ワークショップやインタビュー等で企業を訪問する際に、本章で論じられている観点に、より意識的になろうと思いました。

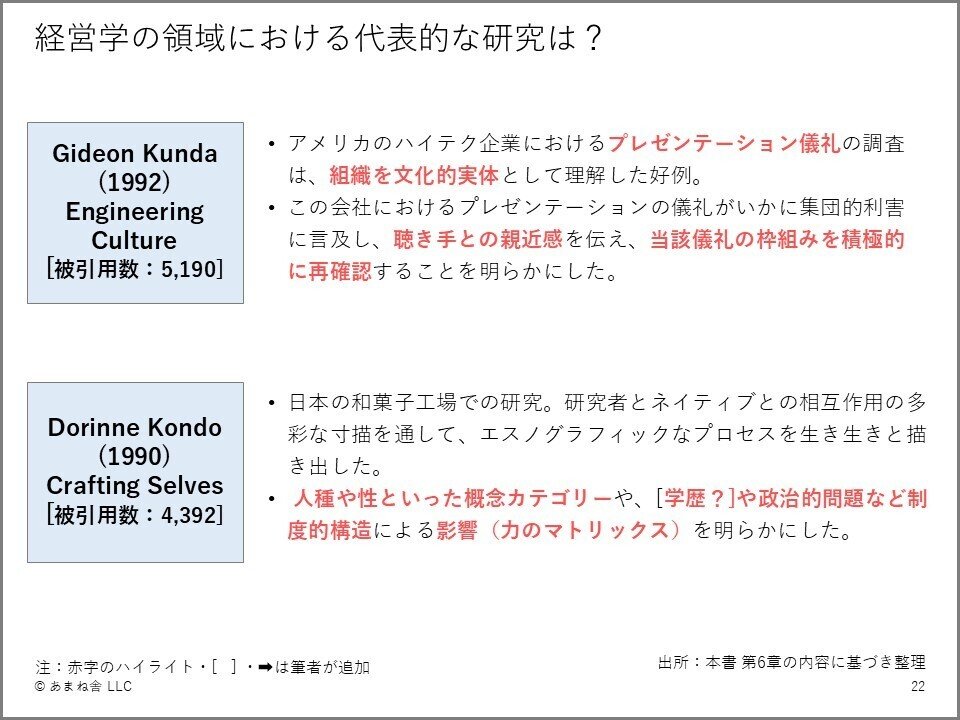

Gideon Kunda(1992) Engineering Cultureが、アメリカのハイテク企業におけるプレゼンテーション儀礼の調査を通じて、組織を文化的実体として理解を深めた好例として紹介されていたので、読んでみたいと思います。

うまく埋め込めなかったので、URLだけ貼っておきます。

<https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.6.2.228>

こちらは書籍ですが、Dorinne Kondo (1990) Crafting Selvesという、日本の和菓子工場での研究というものもありました!