郷土史はじめませんか・前編

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんです

早速ですが今回は「郷土史はじめませんか」

当チャンネルをご覧いただき、自分の住んでいる町にも何かあるのかな、調べてみようかな、検討をされている方も少しはおられる、といいなと思うのですが、郷土史、何から始めたら良いのかいまいち分からないですよね?

なので私の最寄駅、西武狭山線下山口駅より、郷土史を見るヒント的なものにスポットライトを当てながら歩いてみたいと思います

そんなに立派な話は出来ません

歴史の勉強などしたことのなかった私が、なぜ郷土史を始めようと思ったのか、何から始めたのか、何に苦労をしたのか

それぞれの地域を散策される皆さまに郷土史的な視点を少しプラス出来たら、くらいでお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ!

下山口駅から西武ドーム方面に向かうと、すぐに勝光寺というお寺の立派な山門が見えます。所沢市内最古の山門です

その先、山口城の土塁があります。平一揆の乱の舞台にもなった場所です

けれど今回はどちらも立ち寄りません

現存している史跡を見る、まあ史跡めぐりというのはそういうものなんですけど、現存する史跡だけを見ていると、史跡の乏しい地域は「歴史がない」という評価になってしまいがちですよね?

どんな地域にも大昔より人が住んでいました。人が生活を紡いできた以上、歴史のない場所などありませんし、震災や大洪水、熊谷などは大規模な空襲もありました、史跡を消失してしまった地域だってあるはずです

埼玉にはなにもない、淋しい先入観もあります。見えていないだけだと思います

現存している史跡のみにスポットライトを当てる、という見方は今回は控えさせていただきます

ただ案内板は見ておきたいですね。ヒントとテーマがたくさん詰まっています

武蔵武士山口氏によって築かれた

山口氏とは武蔵七党村山党山口氏のことです

武蔵七党、大河ドラマでは無視されてしまいましたが、吾妻鏡に登場する埼玉県民は105名。その多くが武蔵七党の面々でした

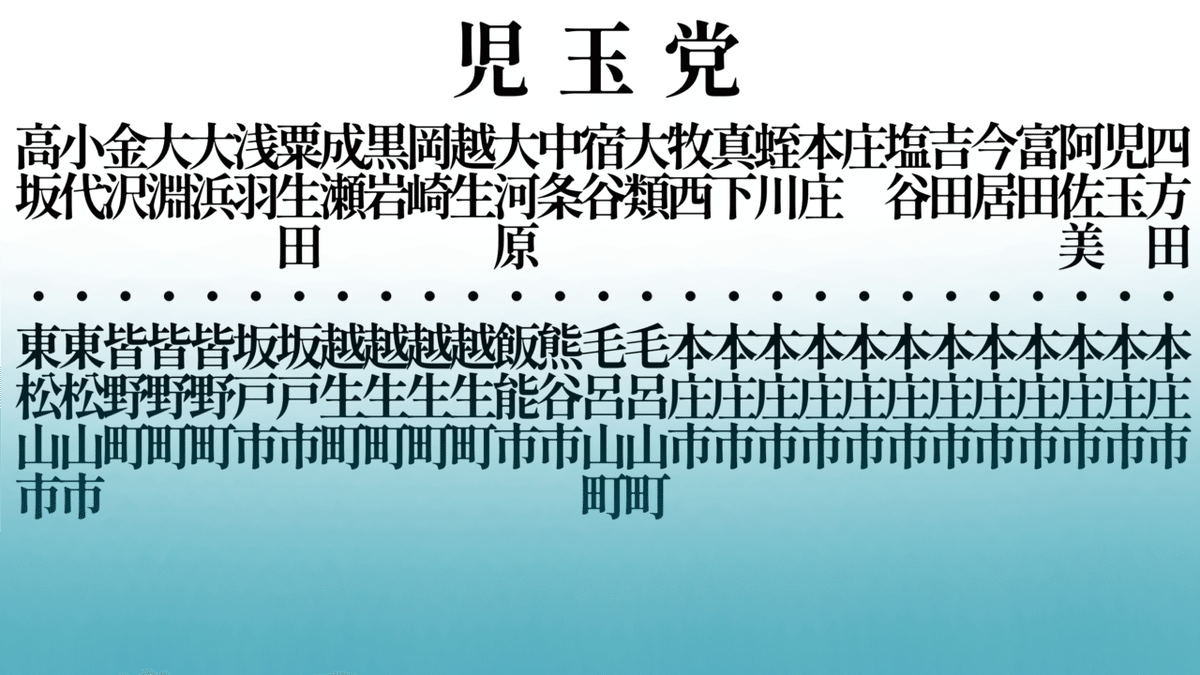

埼玉県中にいらっしゃいますね

埼玉県の武士階級は、源氏の一族、秩父一族(桓武平氏)武蔵七党に分けられるのですが、源氏の一族は実朝の暗殺、サクッといなくなります。秩父一族も平一揆の乱で武家としては滅亡してしまいました

三重県の川越町は、平一揆の乱に敗れた河越氏が川越市上戸から落ち延びた場所、ということになっていますね

ただ武蔵七党はしぶといんですね。天正18年、八王子城の金子郭は入間市金子の村山党金子氏が守ったところと言われておりますし、かき氷の阿佐美さんもたぶん児玉党阿佐美氏。関取の小代関も児玉党小代氏、元ロッテの愛甲選手も横山党愛甲氏にルーツがあると思います

確証はありませんが、土方歳三と一緒に剣術を稽古をした蛭川一さんも、本所児玉インターチェンジを降りてすぐ、蛭川という交差点がありますね。児玉党蛭川氏にルーツを持つあのあたりの兄さんではなかったでしょうか

案内板、他にも触れたいテーマはあるのですが、武蔵七党、皆さんの地域にも平安時代から続く誰かの名前が地名に残っているはずです。大きなテーマとしてピックアップさせていただきました

業スーの先を右に入ります

くっきりとした切り通しになってますね、鎌倉街道です

北条氏研究会 武蔵武士を歩く

どこに行くにも携帯していた時期があるのでボロボロになってしまいました。たいへんお世話になった一冊です

こちらにも写真付きで紹介されている、県西部のあちこちにある鎌倉街道の案内板の左下に当たる場所ですね。深谷市の中瀬や群馬県の藤岡に繋がっています

が、今回は見えるものは見ないなので、なぜ鎌倉街道はここだけ残ったのかを考えますね

すぐ脇が墓地だったからだと思います

墓地は土葬の時代があったので簡単に移転や改修が出来ません。ショベルカーでガー!とかやりたくないですよね、宅地化もしにくいです

古い道に付きものの、旧家、蔵、巨木、大きな切り株、馬頭観音、庚申塔、妙なカーブ、墓地。この中で消滅しにくい、移転しにくいもの、墓地だけですよね

入間市の藤沢の交差点。一等地に大きな墓地があります。墓地は移転しにくい、この道は古からあるんだろうな、想像するヒントになっていると思います

墓地と墓地周辺にはヒントがある、墓地はまた触れます、気にしていきましょう

鎌倉街道の一本西側の道、式内社、中氷川神社です

式内社とは中央政府が平安時代の905年から60年の歳月をかけてまとめた延喜式という事典のようなものにリストアップされた、由緒正しいと言っちゃいましょう、格式高い神社のことです

武蔵国には44あります、武蔵44座といいます(そのうちまとめます)

奈良時代初期の創建でないと格式が高いと認められなかったのか、716年の高麗郡と758年の新羅郡には式内社がありません。別の見方をすると、神社があれば祀る方がいらっしゃいますので、式内社のある町は奈良時代初期、もしくはそれ以前より人口密集地であったと言うことが出来ます(西武ドームは過疎地とか言う人いますけどね、今しか見ていないですよね)

中氷川神社は今も「湧き水」が滲み出ています。古い道、古い寺社、湧き水には強い相関関係があると思います

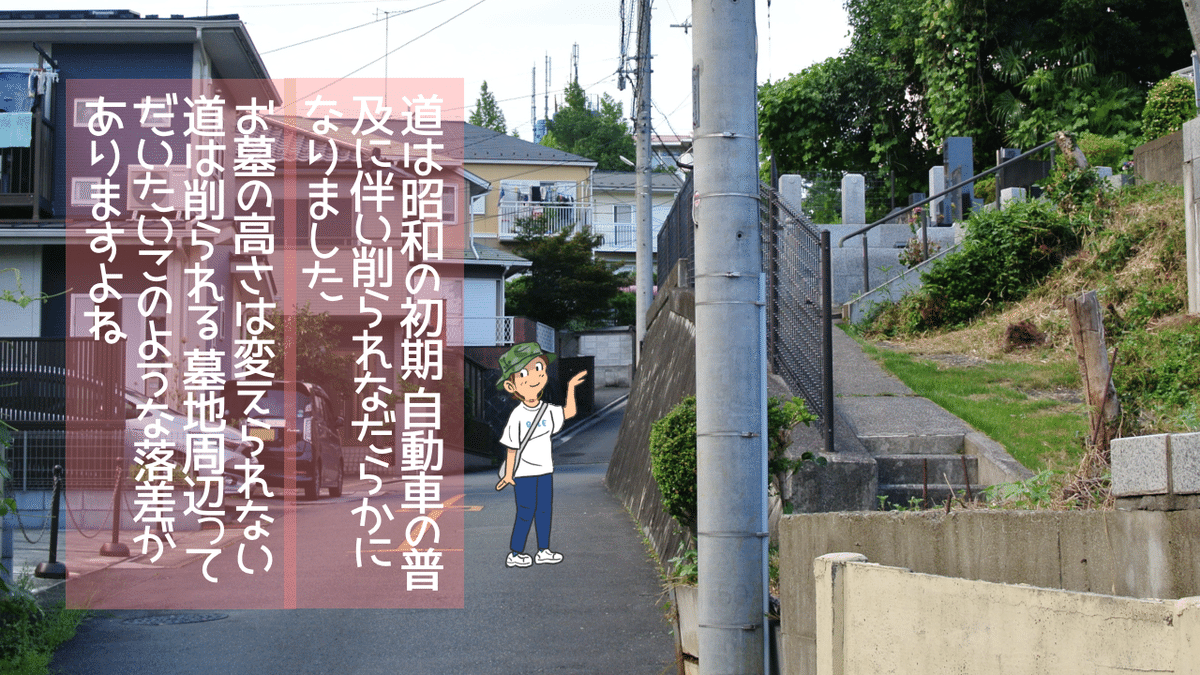

道は昭和の初期、自動車の普及に伴い削られなだらかになりました

お墓の高さは変えられない、道は削られる。墓地周辺ってだいたいこのような落差がありますよね

所沢図書館椿峰分館、後ほど戻ってきます

鎌倉街道は椿峰小学校の校庭の中を通っていたと考えられます。迂回をしますね

お、墓地がありますね。ということは、あそこはもう鎌倉街道が復帰しているということですね

ところで皆さん

皆さんが今おられる地域、春日部でも熊谷でも秩父でもいいんですけど、もっと小さい町内という単位

例えば江戸時代、誰の領地だったのか考えたことあります?

お墓がありました。このあたりは旗本、花井さんという方が納めておられました

花井家の始まりは徳川家康が愛知郡鳴海村、現在の名古屋市緑区で拾った赤子だそうです

長久手、大阪両役(冬の陣夏の陣ですね)で実績をあげ所沢市北野を賜りました。ちょっと体の弱い方だったみたいですね

邪馬台国はどこにあったのか、本能寺の変の黒幕は誰か、坂本龍馬を暗殺したのは誰か、唾ペッペ飛ばしながら語るのに、自分の住んでいる町の領主が誰だったのか考えたこともない、ちょっとどうなのかなと思います

検索をしても苗字くらいしか分からないかもしれません。ネットには限界がある、を知るのに丁度よいテーマなのかなと思います

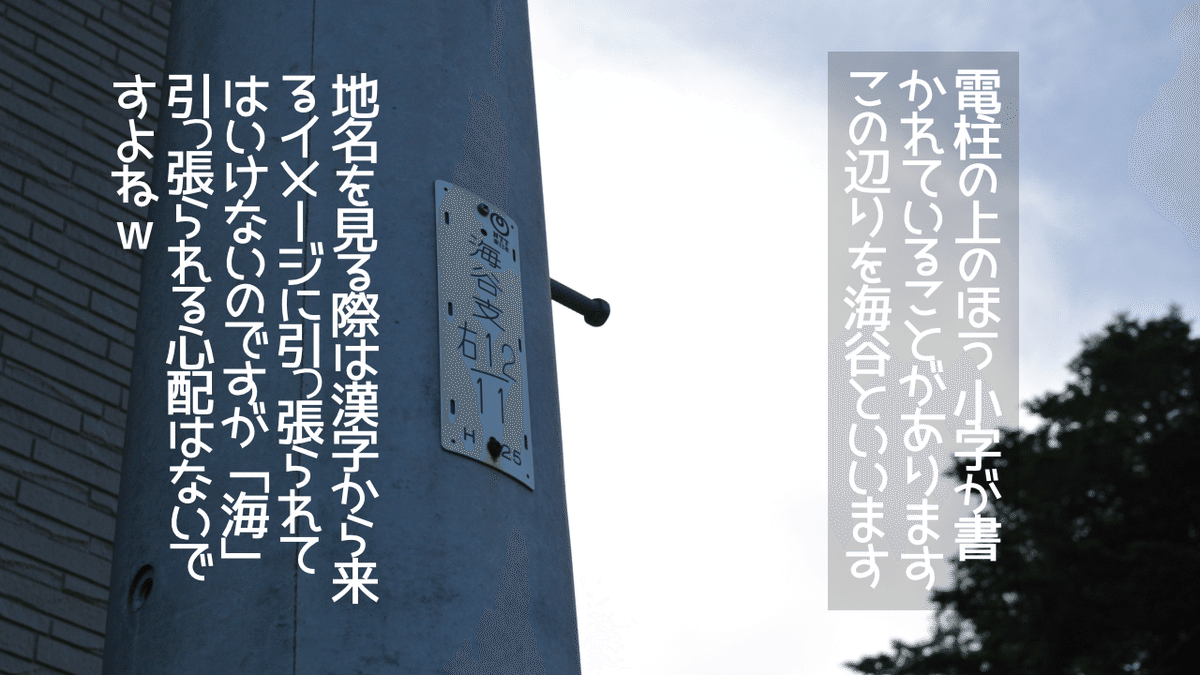

電柱の上の方、小字が書かれていることがあります。この辺りを海谷といいます

地名を見る際は漢字から来るイメージに引っ張られてはいけないのですが、海、引っ張られる心配はないですよねw

図書館に戻りました。周辺の小字の地図をコピりましょう

海谷の近くに広谷

地形を確認します。私はアプリ「スーパー地形」を課金して使っています。もうこれがないと生きていけません

確かに広い谷になっていますね

ということは、広いがあれば狭いが欲しくなりますので、海谷は狭い谷

海の字はもともとこう書いてた(峡谷)と考えることは出来ないでしょうか

小字、図書館に行けば簡単に調べられますので、ご町内のページ、コピって散歩をしてみて下さい。何か発見があると思いますし、学区の名称など、現在もフツーに使っていたりします

こんもりしています、唐突にポツンとこんもりしているところはだいたい神社か城郭か古いスタイルの墓地か古墳です、海谷古墳です

が、25メートル級の円墳が二基あったというのですが、現在は削られ存在しません

動画で触れたことがあるのですが、こんなコメントをいただきました

海谷古墳なんてあったっけ?と思って「埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ」の所沢市の遺跡分布図を見てみたのですが、海谷古墳は載っていませんでした

Googleマップ「古墳」検索をしてみます。出ないですね。海谷古墳は海谷遺跡でもあるので史跡で検索します。出ませんね

古墳は古墳時代、そこに村があり人が住んでいた証です。消滅したからといってそこに人が住んでいなかったことにはなりません。繰り返しになりますがネット検索には限界がある、というか郷土史とネットは相性がぜんぜん良くないなと思います

林道改修工事の記念碑です、国道17号の開通と同じ「昭和8年」とありますね。与野の信号機の回をご覧ください、ここも匡救事業の可能性があります。背後に昭和恐慌、日本史がありますね

北野天神です、式内社をふたつ内包しています

武蔵44座、三つ集中してあるのは、ここ所沢山口北野地区と吉見町だけ

そういえばレディガガの世界五大都市ツアー

パリ

ロンドン

ニューヨーク

ベルリン

所沢市山口でしたね

東京23区内に式内社は二つしかありません。東京ドームのある文京区にはありません。分かる人には分かっているということですね

次はフレサよしみでやるわ

え、中小企業の研修みたいにならない? 大丈夫?

北野天神の参道です、クランクしています。私はその理由を、元々は西側の参道が表参道で、クランクしている参道は近世に入り作られたものではないか、と考えています

鎌倉街道は鎌倉へ向かう道ですので、埼玉県内を南北に走ります

徳川家康が江戸に幕府を開くと、道の起点が江戸東京に移りましたので所沢から見るとこうなります。けれどこの辺りは採れた作物を志木市役所のあるところから新河岸川を使い江戸に運んでいたので、道が東西に作られたんですね

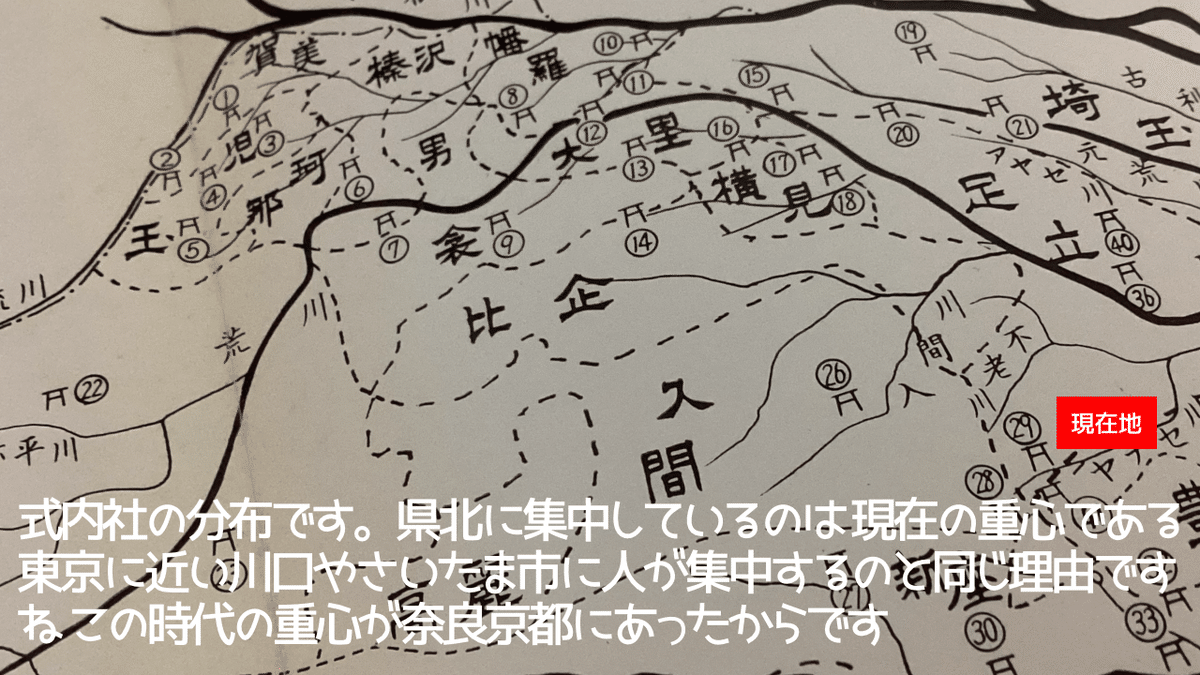

式内社の分布です。県北に集中しているのは、現在の重心である東京に近い川口やさいたま市に人が集中するのと同じ理由ですね、この時代の重心が奈良京都にあったからです(この時代はまだ東山道なので県北が武蔵の表玄関になるんですね)

毛の国、群馬も埼玉よりずっと格上の地域でした。武蔵七党の分布も式内社に被ります(神社があれば祀る人が必要ですからね)

平将門は千葉茨城に国を起こそうとしました、源頼朝は鎌倉に幕府を開きました。家康以降、関東の重心は東京にありますが、第3新東京市(エヴァンゲリオン)は箱根にあります

重心は動くんですね

近世に入り作られた道からの参道であったため、避けなければいけないものがあった、だからクランクした。避けなければいけないものについては後ほど考えます

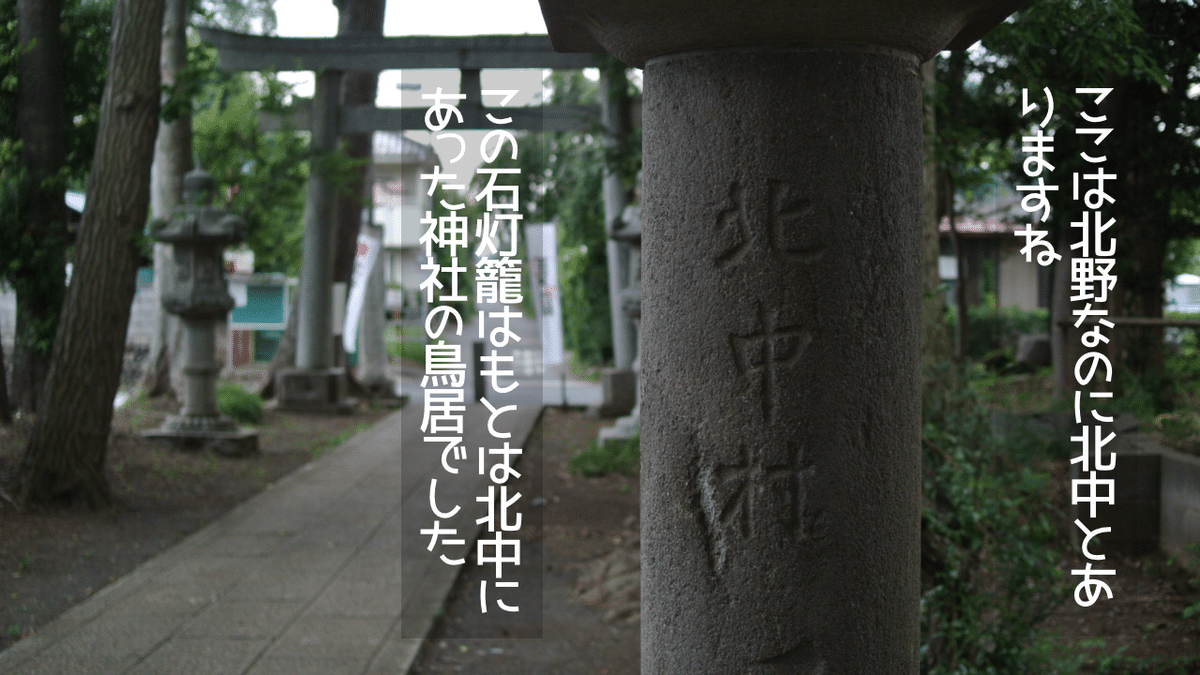

西参道に妙にスリムな石灯籠があります

神社というのは、村の鎮守の神様の、などと言いますが、だいたい村に一つありました。これが町村合併の際、神社も一つにまとめなさい、ということになりました

一村一社令といいます

ここは北野なのに北中とありますね。この石灯籠はもとは北中にあった神社の鳥居でした。神社本体は北野に移っても、鳥居は北中に残った。それが関東大震災を受け倒壊した。石灯籠にリフォームされ北野に移された

所沢は地震に強い、私も思っていますが、関東大震災級が来ると鳥居が倒れるくらいは揺れる、心に留めておきたいです

西参道をいきます

「古戦場」

ね、電柱の上の方は見ておいた方がいいでしょうw

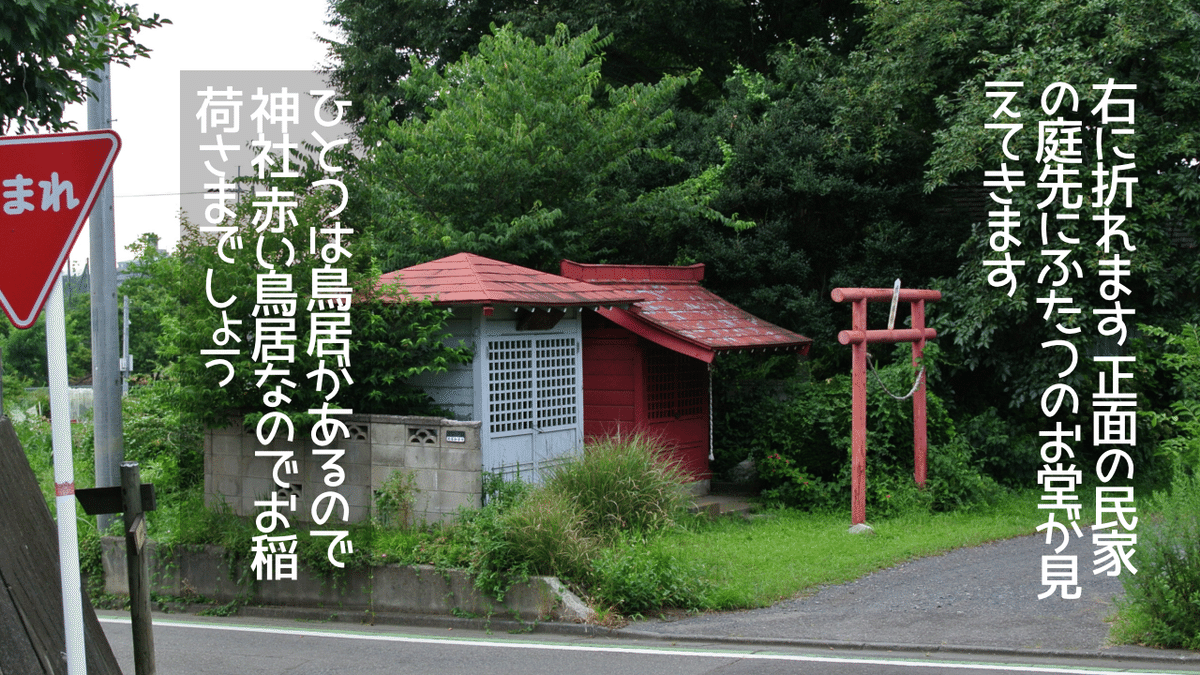

右に折れます。正面の民家の庭先に、二つのお堂が見えてきます

ひとつは鳥居があるので神社、赤い鳥居なのでお稲荷様でしょう。手前は大日如来とあるのでお寺ですね

ここにはもともと清水寺というお寺がありました

けれど幕末に、日本てなんなんだろう、を研究する学問が盛り上がるんですね、国学といいます。本居宣長や平田篤胤が国学者として有名ですね

この国学が、そもそも仏教というのはインドや中国から入ってきた外国の宗教だよね? 今までは神社とセットで祀ってきたけど、神社は日本古来のものなのだから別々にしなきゃダメだよね、なんてことを言い出したため

神仏分離令、からの

大きなテーマです、廃仏毀釈

首のないお地蔵さん、ありますよね。もちろん倒れて折れてしまったというのもあると思うんですけど、秩父に並んでいるお地蔵さんの首がほとんどない、そんなお寺もあります、四番金昌寺です

大宮氷川神社も、もともとはたぶんここに

武蔵国一宮 氷川大明神 本地聖観世音とありました、観音さまは仏教由来、大宮氷川神社も神仏習合だったんですね。これに江戸を攻める新政府軍、岩倉具視が「これは神仏混淆であり官軍の触れに反する」と、噛みつき、寺の解体と、削られてますよねコレ、撤去がおこなわれたという史実があります

先ほどの北野天神、参道がクランクしている理由も、古い絵図を見るとお寺があるんですね。このお寺を避けたため参道はクランクした。お寺は神仏分離令、廃仏毀釈という流れの中で消えていったと考えて良いと思います

なので先ほどの二つのお堂も、ひとつにまとめてしまえば、それは神仏習合

飯能の山奥にある竹寺、神仏分離令廃仏毀釈という明治政府の魔の手から逃れたお寺として有名ですが

仏教由来の牛頭天王を祀っているのに鳥居(今はなんでもないですけどね)これすっごいマズいんですよwww

神仏習合の遺構

もし一緒にしていたら竹寺クラスの希少な存在になってしまっていたかもしれません

廃仏毀釈 鹿児島県

廃仏毀釈 東白川などで検索をしてみて下さい

ちなみに入間市の宮寺は神社とお寺なので神仏習合地名ですね(神宮寺なんかもそうですね)

話はちょっと逸れますが、難しい字を当てる歴史用語、廃仏毀釈ともうひとつ、宝篋印塔。このふたつは覚えるとどうしたって使いたくなります

宝篋印塔はなんといっても東松山市岡、と関東を代表する宝篋印塔ですね

これは良い宝篋印塔だねえ

吉見町大串がオススメです

誓詞橋

電柱、橋、バス停、小さな公園の名前にヒントがあることが多いのですが、橋というのはだいたいどこも江戸時代よりそこにありました(石橋供養党がありますからね)名前も変わっていません

資料の読み込みをしていると、なになに橋を渡って右、など橋をランドマークにするケースが多々出てきますので、橋、特に小さな橋の名前は頭に入れておいた方が後がとても楽だと思います

石橋供養塔です

今はここに石橋供養塔があること、この風景だけを覚えておきましょう。資料を読み込むようになると

あそこかー!

古い写真に出会う日がきます。風景が頭にないと、あそこかー! が出来ません。あそこかーは出来た方が楽しいです

もうちょっとだけ見ておきます

ちょっと埋まっていますね

右、川

左、青(さあどこでしょう)

右、川越、左、青梅ですね

古い地図を確認します。私は今昔マップを使っています

左青梅は問題ないですね

けれど右、これ川越いきます? どこで右折します?

私これ歩いたことあんですけど、こういうの面白いです。めっちゃ知見が増えますので追々で結構です、道標、覗き込んでみてください

お、紀州和歌山とありますね、所沢なのに和歌山、気になります、けれど正直そんなに気にならないですよねえ

これは放置でw

資料を読み込むようになると

あれだー!

唐突に答に出くわす日が来ます(所沢市史地誌にあった栞がこれでした)

分からないは分からないのまま頭の隅にしまっておく。分からないが多いほど、あれだー! が増えますので、私は小さいテーマはいちいち調べなくても良いんだなあと感じています(時間は有限ですしね)もちろん気になったら調べてみてください

それでは! 今日は歩ける範囲なので、ここでUターンします。ここまで紹介したテーマ、一旦まとめますね

武蔵七党

式内社

一村一社令

神仏分離令

廃仏毀釈

以上の項目はネットでも調べられますが、地域の一村一社令廃仏毀釈などは図書館に行って所沢なら所沢市史、自治体史を開くしかないと思います(分厚い自治体史を開く、一線超えちゃう?

グーグルマップで自宅周辺の史跡、または古墳を検索する

橋の名前を頭に入れる

史跡の案内板は基本全部読む

石碑のある風景、特にY字路にある石碑が良いです、探しに行く

墓地を感じる

小字をコピる

電柱を見上げる

どの地域にも当てはまるテーマだと思います、費用も小字をコピって電柱を見上げるだけなんで、50円もあれば十分ではないでしょうか

後編は、私が郷土史を始めるきっかけとなった出来事、最初に買うべき一冊、今なぜ郷土史なのか(まあ私が言ってるだけですが)そしてなぜここは狭山茶なのか、地学ですね、などに触れながら西武ドームを目指す予定は未定、決定ではない(ブシュ)