ゲームで学び、ゲームを学ぶ(20)-「5対5」のゲーム②

これまで「1対1」から「5対5」のゲームについて取り上げてきました。「5対5」のゲームで、6人から1人足りないことによって、ディフェンスにどのような負荷をかけ、どのようなトレーニングが期待できるかを具体例を挙げて説明していきます。

はじめに

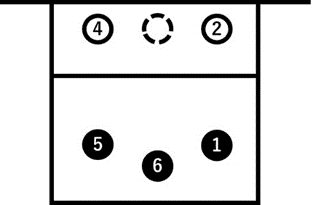

今回は前衛1人を除いた、前衛2人・後衛3人の5人とします(図1)。前衛を2人にすることで、ブロッカーに負担をかけることができます。ミドルブロッカーが不在なので、相手3枚攻撃に対して、2人で対応する場合は図2のような基本配置と想定します。相手のセンター攻撃をケアしつつ、両サイドに対応することが求められます。このような状況では、移動する距離が長く、移動速度が求められるためスイングブロックの必要性は高まります。また、間を詰めた2枚ブロックの構築も難しくなるため、間を詰めることができない状況を想定したディグの位置取りの練習になります。

スイングブロックの必要性

図2の位置から、どの位置からのスパイクに対しても2枚ブロックを試みる前提とします。例えば、2番の選手はライトからの攻撃に対して、ブロックに参加します。この場合、図3のように比較的大きな移動を伴い、かつ、スピードが求められます。したがって、必然的にスイングブロックが必要となってきます。スイングブロックはネットに平行に走り、踏み切りと同時に回転しながら、ネットに正対してブロックを試みることです。

日本バレーボール協会編「コーチングバレーボール(基礎編)」の「ブロックの動作原理」には、「高く跳ぶためには、スイング・ジャンプを用いて横向きに踏み切り、空中で正対する方が合理的である。(pp163-164)」「②垂直に跳ぶブロッカーに、移動してきたブロッカーが空中で接触し、着地する。空中で適切な間隔のブロックを完成した後、降り際に体幹を接触させる。(p167)」と書かれています。

ブロッカーが2人の場合、両サイドに2人でブロックを試みようとした場合、移動する距離が長くなります。その場合、サイドステップでは間に合いません。間に合うには全力で走る必要があります。全力で走りながら、ブロックに参加するには、自然とスイングブロックが必要となってきます。スイングブロックは基本的な技術です。トップ・レベルに限らず、どのようなレベルでもチームの選択肢として持つことをお勧めします。

ブロッカーの間を抜けてくるボールへの対応

基本的には相手の攻撃に対して、ブロッカーとディガーが連携して対処する場合、最低限2枚ブロックを目指します。その際、2枚ブロックの間からボールが抜けないように詰めるのがセオリーです。しかし、相手の攻撃参加人数が多い場合、ミドルブロッカーがサイド攻撃に対して、どうしても遅れるケースが想定されます。この時、対応は2通りの選択肢があると想定します。1つ目の選択肢は、とにかくブロッカーの間を詰めることを目指すことです。この場合、ブロッカーは良い状態で参加できないことがあります。無理な態勢でブロック参加しても、アタッカーが見えにくい、利用されやすいなど、駆け引きの上で不利な状況になる可能性があります。

一方で、2つ目の選択肢は間を詰めるよりもブロッカーが良い状態でブロックに参加を目指すことです。この場合、2枚ブロックの間は空きます。その場合、ディガーはブロックと重ならない部分に位置取りをします。例えば、図5~図7はレフト、ライト、センタ―攻撃を想定したブロッカーとディガーの位置を示したものです。2枚ブロックの間から抜けてくるボールに対して6番の選手が位置取りしています。このような形でもブロックとディグの関係から、相手のアタックコースを限定することができます。

まとめ

ブロックとディグの関係において、特に攻撃側の状況が良い場合、どうしても最初のディフェンス局面であるブロッカーが不利になります。そのような不利な状況において、少しでもラリーが継続する可能性を高めたいものです。このとき、2枚ブロックの間を揃えることを目的化することなく、その時の状況で最適な選択肢を選ぶことができるかが大切です。その具体的な選択肢が2枚ブロックの間を詰めようとせず、態勢の良いブロックを参加させることができるかです。ただし、このような作戦はブロッカーのみの判断では成り立ちません。チーム、ディガーとの共通理解をもって、ブロックの間をあけるという状況判断的な対応が求められることを意味します。このような課題を設定する場合、6人に比べて、5人という人数でこそ意図が見えやすくなる点から、5人でゲームすることの意義を感じてもらえたらと思います。

いいなと思ったら応援しよう!