卒業論文『インドネシア共和国アチェ州ベネル・メリア県におけるコーヒー(Coffea arabica)の品種同定と持続的⽣産』

せっかく時間とお金をかけたので、どこかに残しておこう & 興味を持ってもらえたらということで、インドネシアのコーヒーの品種を調べようと思った背景から結果までを書いていきます。

まず、そもそも何でインドネシア?コーヒー?ってところですが、

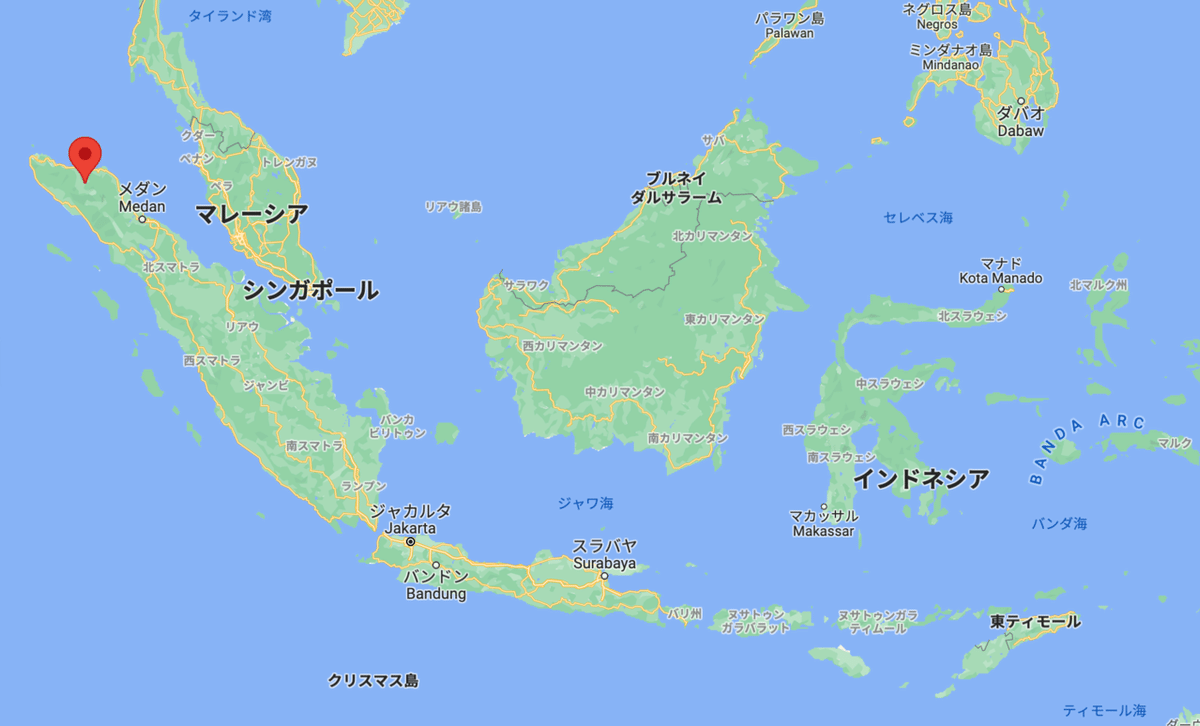

インドネシアのコーヒーは歴史的に面白くて、スマトラ島の北部を除いて1度絶滅しているんです。さび病という葉っぱが黄色くなる病気が原因ですが、その後に耐病性のあるロブスタ種というものに植え替えられて、現在まで来ています。

そして絶滅から逃れたのが今回の調査地域で、アラビカ種を栽培しています。このアラビカ種は一般的に美味しいとされて、町のコーヒーショップに出ているのもこれです。

しかしアラビカ種の中にも派生した亜種が多くあって、どれが

"環境に強く、おいしいのか"

が世界的に主な研究テーマになっていると思われます。これは地球温暖化による農園の気温上昇で暑さに負ける品種が出てくるだろうから、先手を打って植え替えてしまおうという計画です。

なので、現在どんな品種を育てているのかを知るのは農家さんの数年後の生活にとってとても大事だと思ったのでこのテーマにしました。

研究テーマ

『インドネシア共和国アチェ州ベネル・メリア県におけるコーヒー(Coffea arabica)の品種同定と持続的⽣産』

つまり、コーヒーの品種を調べようという話です。構図も上のように3カ国でのやりとりでした。

実際にインドネシアにいる農家さんが育てているコーヒーの葉っぱを摘み、フランスの研究所に送付してDNA鑑定をしていただきました。

その結果と研究所が保持しているジーンバンク(genebank)の情報を照合し、品種を判定する仕組みです。

背景

なぜこれをやろうと思ったのか、その理由は2つあります。

① 農家さんが栽培している品種を知らなかった

-自分で育てているコーヒーの品種は何か、農家さんに聞いても分からず、現地特有の名前で呼ばれていました。何を育てているのか分からずに売ろうとしても難しそうだなと思いました。

② 品種鑑定を出来そうな人がいなかった

-その地域の農家さんは英語を使える人がほとんどいなく、品種調査(DNA鑑定)を委託できるという情報さえご存じなかったのです。ここで英語で検索できる事の大事さを知りました。

調査の手順

手順は簡単で、World Coffee Research(WCR)に

COFFEE VARIETY GENETIC TESTING SERVICEの申し込み連絡をしてから

1:調べたい葉っぱを摘んで研究所に送付 🇮🇩→🇫🇷

2:検査(通常1ヶ月) 🇫🇷

3:結果報告 🇫🇷→🇯🇵→🇮🇩

ですが、今回はコロナウイルスで検疫証明書が必要になったり、研究所の鑑定に倍以上の時間がかかったりしました。(その影響で卒業後までやりとりをしてました)

鑑定結果

・CR95(Costa Rica 35)

・T.5175

100%一致ではないものの、3つ全てが人工交配で生まれた品種だったのです。いわゆる人の手で植え替えたものです。人工交配品種に植え替える理由は、病気に罹りにくくして安定した収穫ができるようにするためなのでホッとしました。

まとめると

思いもよらず面白い結果でした。結果として

数年間は安心だと思いました。農園には環境に強めな品種が植えられていて、政府に管理もされているようなので数年はこれまで通りの生産ができそうでした。

---以下記録

<予想>

スマトラ島北部のアチェ州はアラビカ種が残っていて、1888年のさび病襲来から手付かずのまま生き延びていた場合、自然交配されたティピカ亜種をGayoと呼んでいるのかもしれない、その場合は歴史的に見てエチオピアから運ばれてきた証拠になるのではないか、そしてマンデリンのような深煎りオンリーのイメージではなくてもっと豆のポテンシャルを活かした育て方や売り方が出来るのではないか?

<考察>

1888年にサビ病を経験した政府は、耐病性が無い原種にリスクを感じて温暖化に対応できるかつ病気に強い品種に植え替えていたのか。コーヒーの品種は本当に多様で分かりづらく、言及されずらいので現地名のまま、品種は変え放題だったのか..?悪いことでは無いがそんな世界もあるんだなと知れて良かった。

最後に

他国とのやり取りにそれなり大変で、当たり前のようにハプニングもありました。

まず研究所での鑑定期間とかかる費用。

予定では、1ヶ月で1.5万円くらいでしたが

結果的に、3ヶ月で5万円もかかりました。

そして農家さんのウイルス感染もありバタバタでした。

もう全て落ち着いているのでnoteを書いていますが、今回調査しなければ分からなかったことだらけでいい経験でした。

今回の調査がWCR側、農家さん側どちらかでも良いものとなっていたら幸いです。

※歴史の部分は諸説あり