皮質脊髄路(錐体路)の走行とMRI読影

どうも、サギョウ先生です!

今回は、タイトルにあるように臨床でよく出会う「運動麻痺の主な原因となる皮質脊髄路(CST)」の走行をMRIから読影できるようになっていきましょう!

この記事は「皮質網様体路の走行とMRI読影」という記事と「皮質脊髄路と皮質網様体路の走行とMRI読影|機能と走行を比較レビュー」の3つからなる記事になります✍️

気になる方はそちらの記事もご覧ください!

皮質網様体路の走行とMRI読影⬇️

皮質脊髄路と皮質網様体路の走行とMRI読影|機能と走行を比較レビュー⬇️

ということで、今回は「 Corticoreticular Tract in the Human Brain: A Mini Review. 」を読んで、得られた知見とこれまで僕が学んできた知識を織り交ぜながらCSTが読影できるように書いていこうと思います‼️

ちなみにFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

【注意】

あくまでも今回の論文をサギョウ先生視点で解説していますので、必ず一次情報を参照してください。

この論文は、ミニレビューなので、さまざまな論文から画像等を引用しています。今回の解説は、あくまでも本論文からわかる範囲での解説になるので、さらに詳しく知りたい場合は、元の論文まで辿っていただけると幸いです。

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が特に好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強していきましょう🦍🔥

では、本題にいきましょ〜う!

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

CSTの走行は養成校でも習っており、参考書でもよく取り上げられているのでイメージはついていました。一方で、CRTの詳細な走行を解説している参考書は少ないので、この論文に出会ったときに「これじゃん😳✨」と思ったからです!

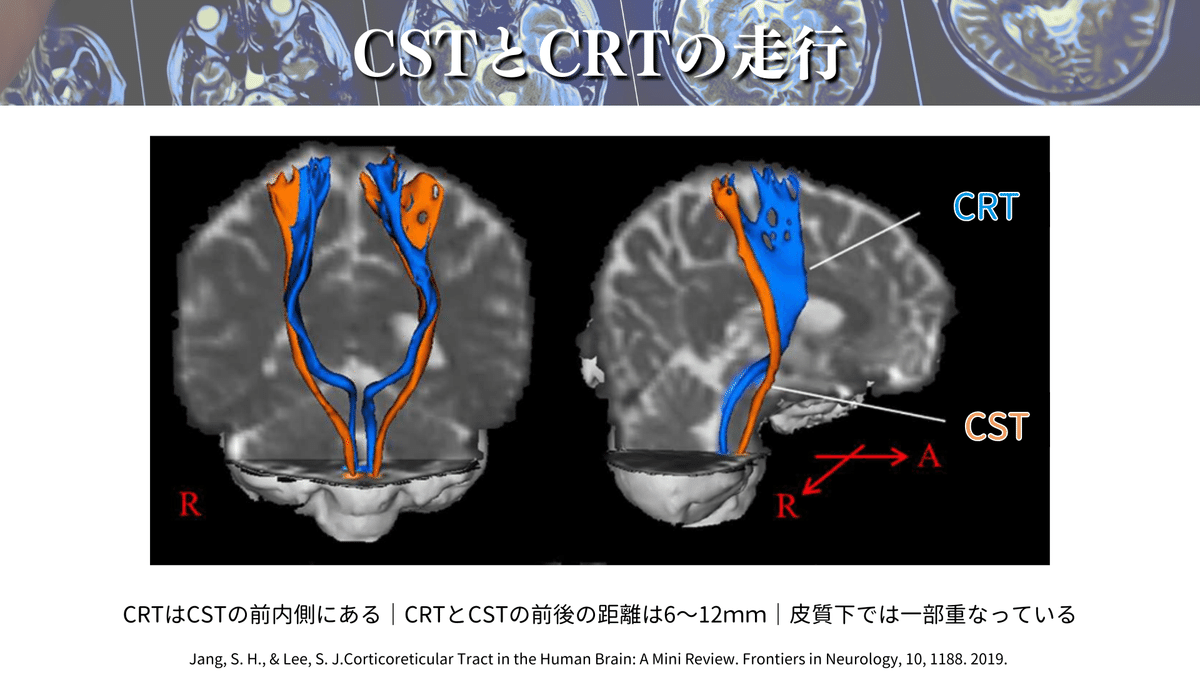

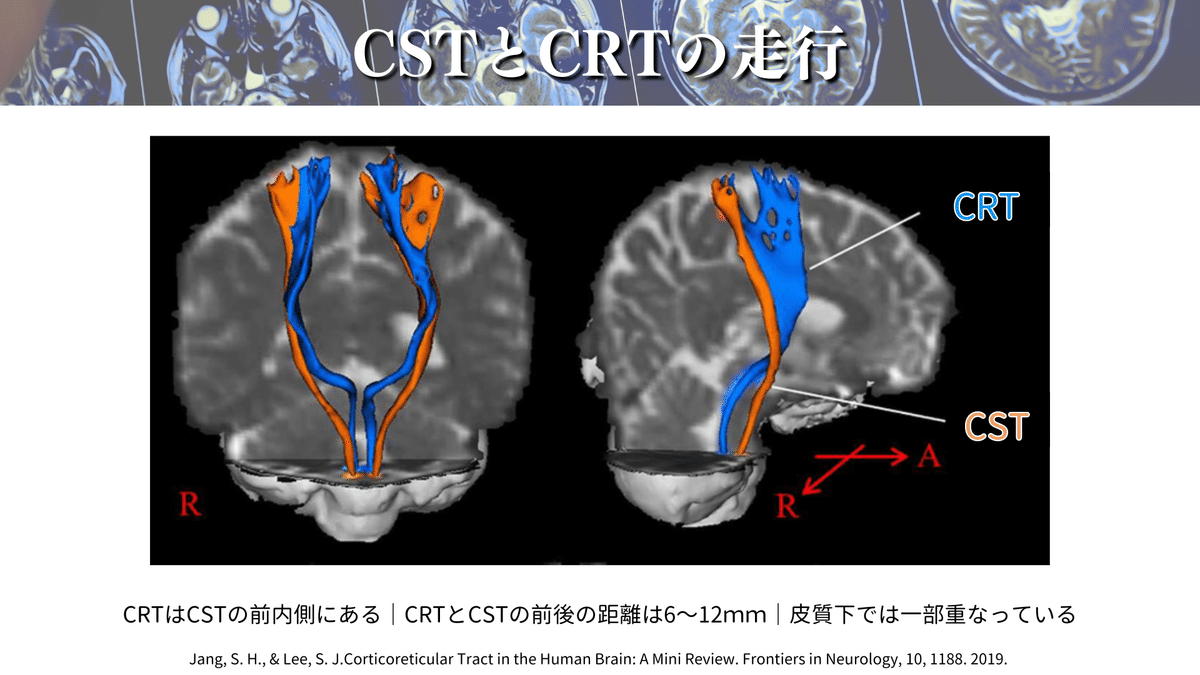

さらにこの論文では、上図のように拡散テンソルトラクトグラフィー(DTT)を用いてこれらの経路を視覚的に確認できる点が魅力です😍

CSTとCRTの理解を深めることで、CVD後の運動障害の評価や介入、予後予測などに役立つかもしれませんね🫡

この記事では、CSTのMRI読影について解説していきますね👍

⚠️注意⚠️

脳画像読影にあたり、解説している内容は「あくまでも目安」程度ということをご理解ください。

脳には個人差があり、どれだけ解像度が高い検査を行っても限界はありますので、目の前の患者さんに当てはまらないことがあります。

今回の知識は、あくまでも参考程度にとどめていただき、実際の症状と照らし合わせながら評価を行ってください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

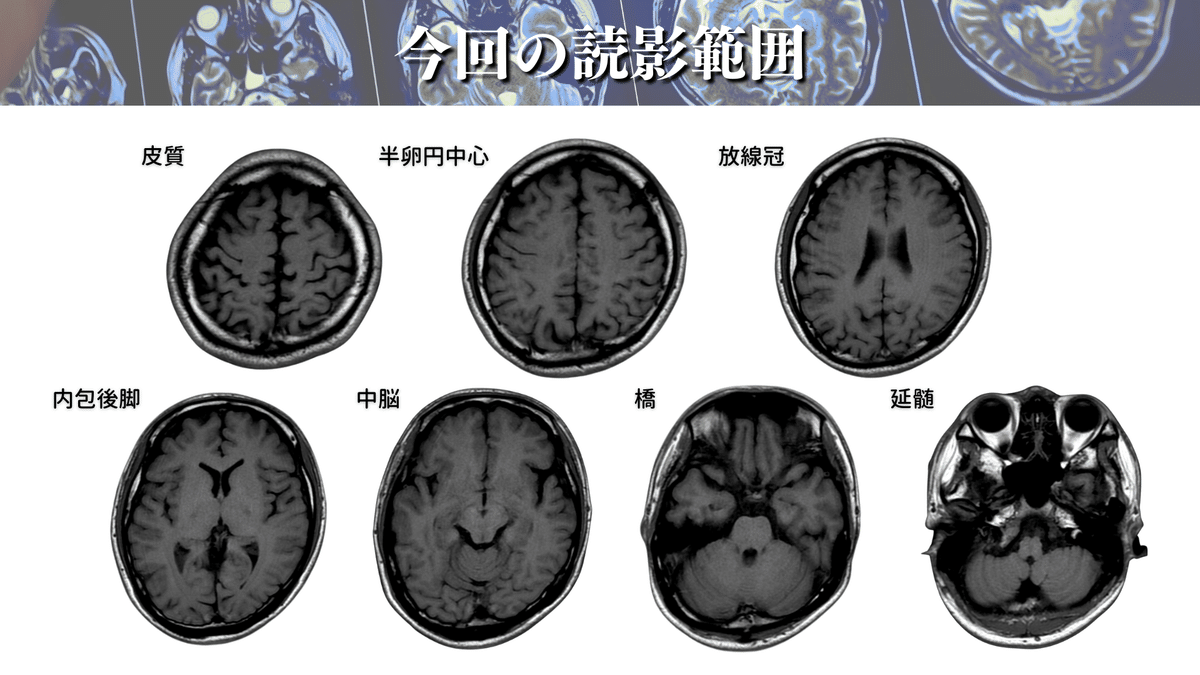

今回読影する範囲はコレ!

では、早速読影していきましょう!

読影していくのは以下の範囲になります🧠

CSTの機能を復習

まずは機能を簡単に復習していきましょう!

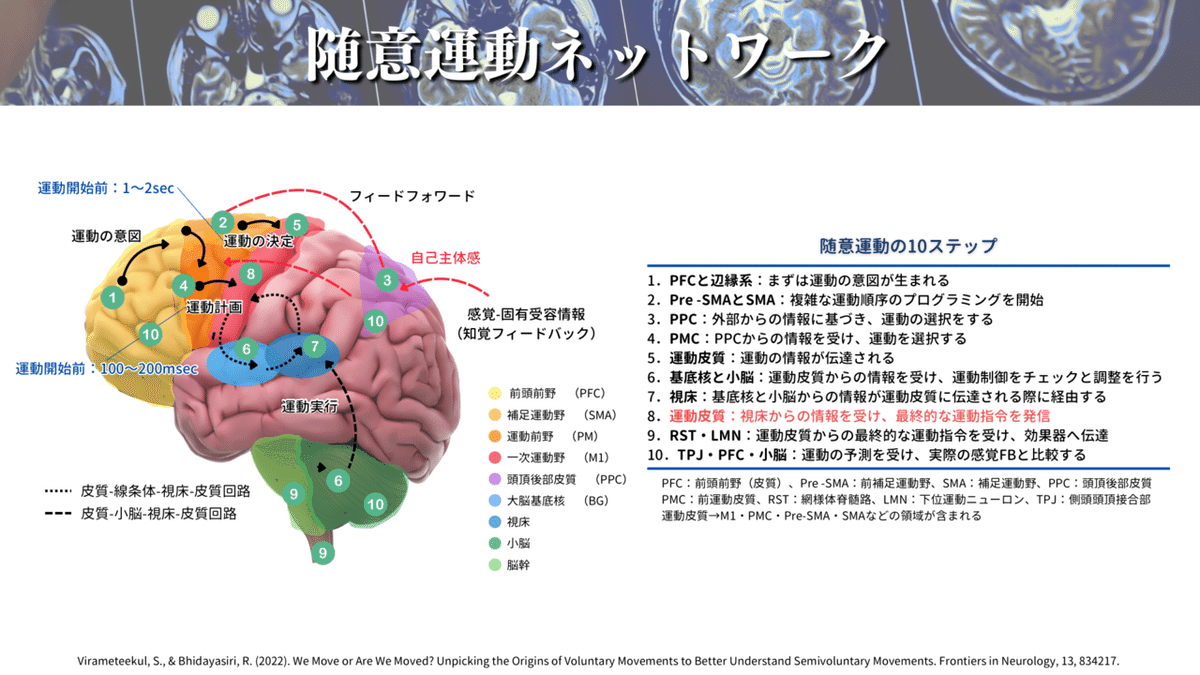

そもそも M1・CSTがどのような時に活動するのかと言いますと、随意運動をする時です🏃♀️

人間は、何かしたいと思った時に運動を実行するわけですが、この運動を実行するときに手足や口を動かしているのがM1・CSTです☝️

さらに随意運動について詳しく知りたい人は⬇️の記事をご覧ください!

話を戻しまして、M1について簡単に解説します🧠

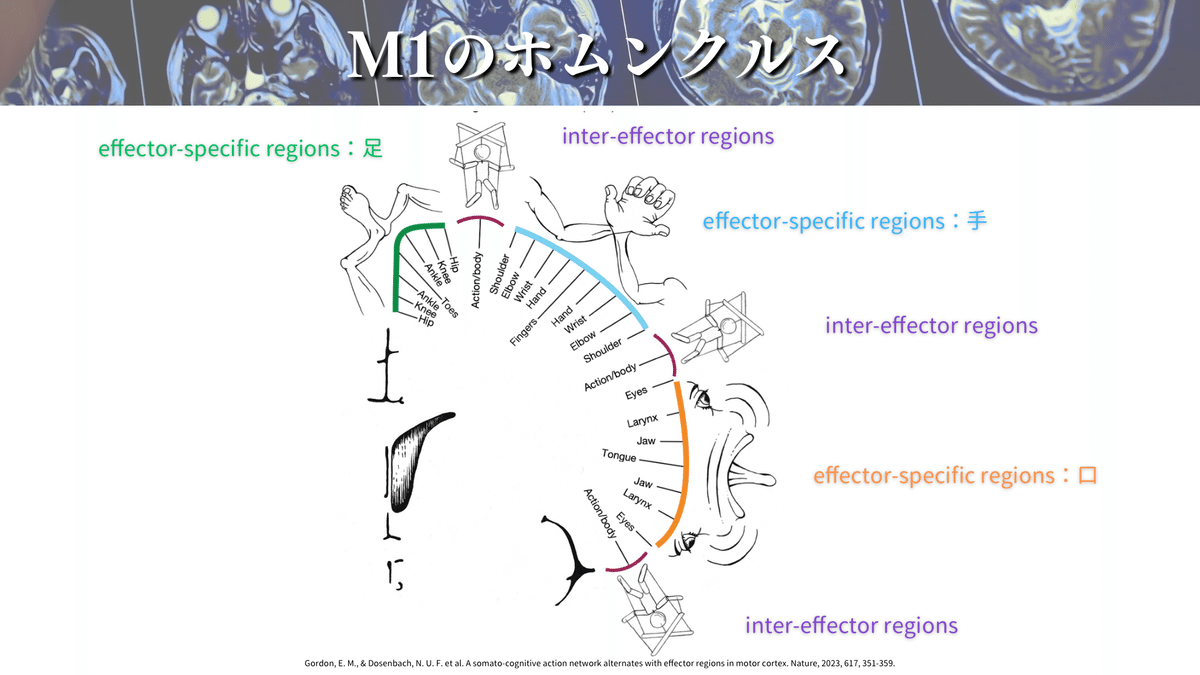

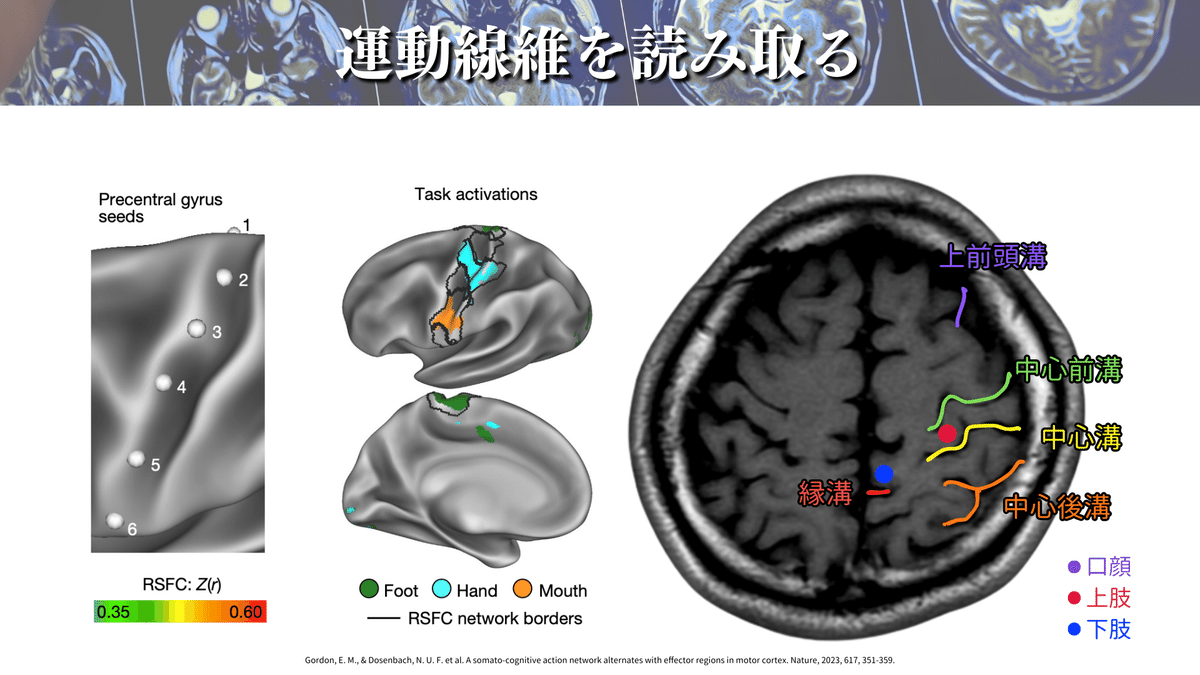

M1にはホムンクルスと呼ばれる身体機能局在があります(下図)!

簡単にいうと手を動かすことに特化した領域や、足を動かすことに特化した領域があるということです🖐️🦶(ちなみにこれを効果器特異的領域と言います)

最近では、運動実行だけなく、運動の計画にも関与する領域があるということも分かってきましたが、ここで話すと長くなりますので、⬇️の記事に詳細は譲りますね🙇♂️

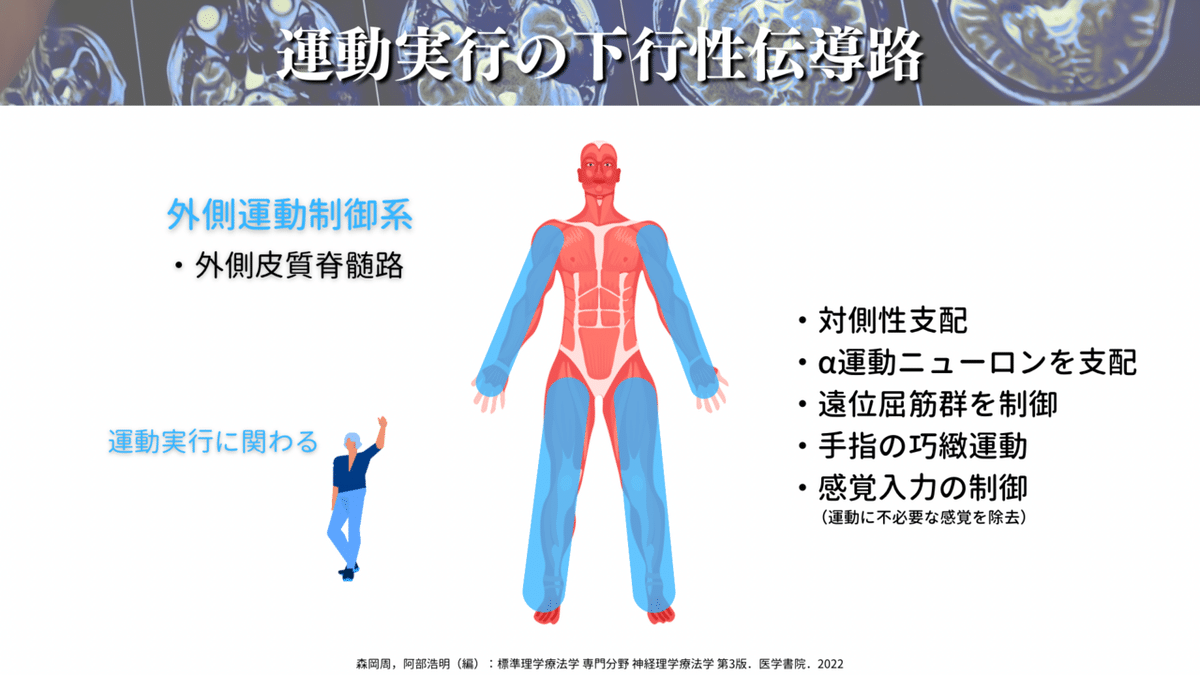

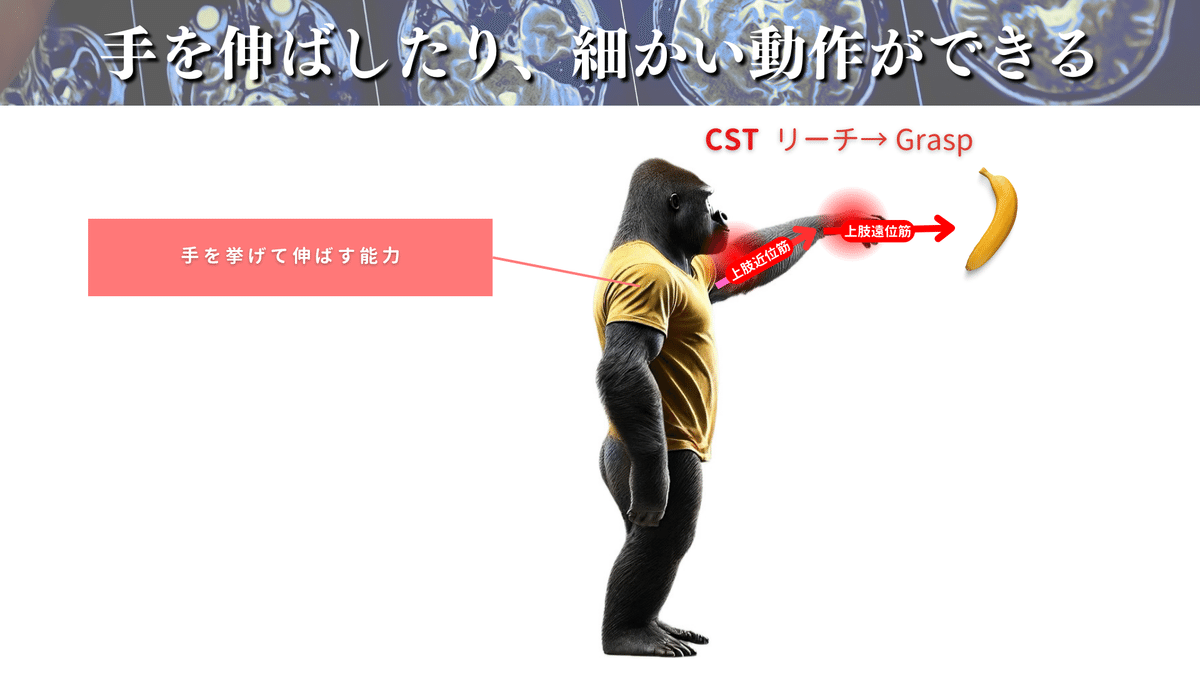

さて、もう少し機能についてお話しをすると、CSTは主に脳と反対側の上下肢を制御していて、特に遠位部の制御を担っています🖐️

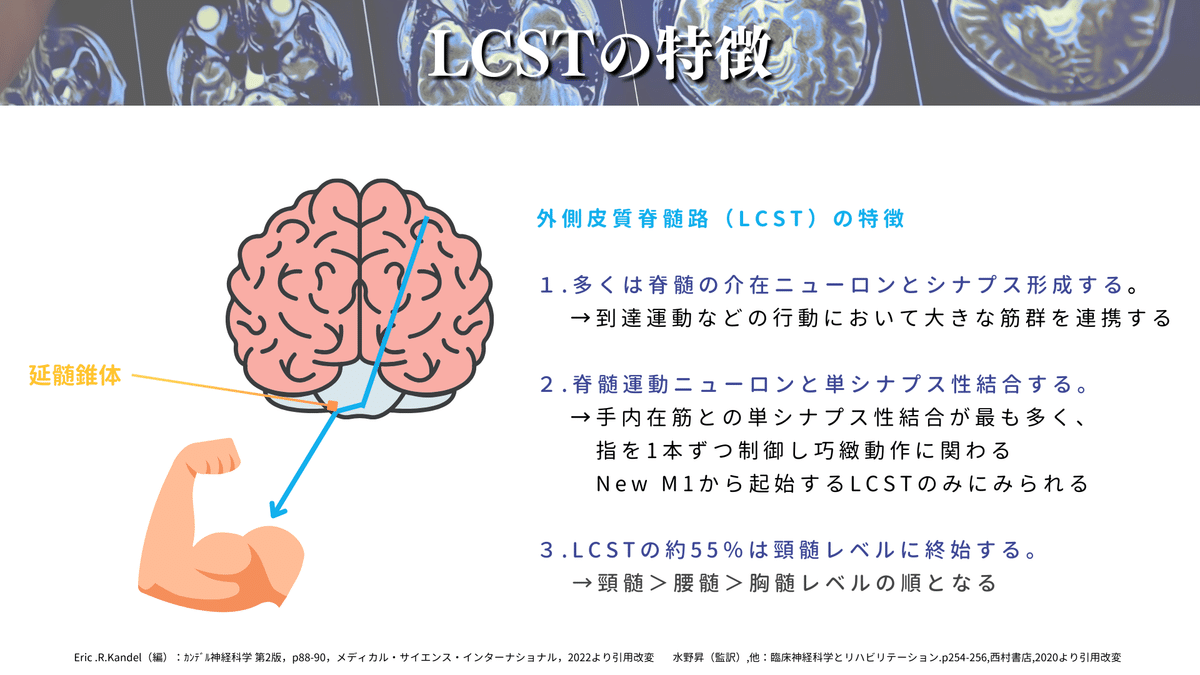

CSTは外側皮質脊髄路(LCST)と前皮質脊髄路(ACST)に分かれますが、80〜90%がLCSTですので、CST=LCSTという認識でもOKです👌

LCSTは特に上肢・手指との関連性が強く、LCSTの55%は頸髄レベルに終止すると言われています🖐️

僕たちが行う、手を挙げる動作(バナナをとるなど)や細かな動作(例えばスマホの操作や箸の操作など)はLCSTが大活躍しているわけですね🍌

LCSTの機能からリーチ動作の神経科学、さらには実践(実技)動画でわかりやすく解説している勉強会のアーカイブがありますので、もっと理解したい、アプローチのバリエーションに迷っているという方にオススメです⬇️

機能の確認はここまでにしまして、いよいよMRIでの読影に移っていきましょう🧠

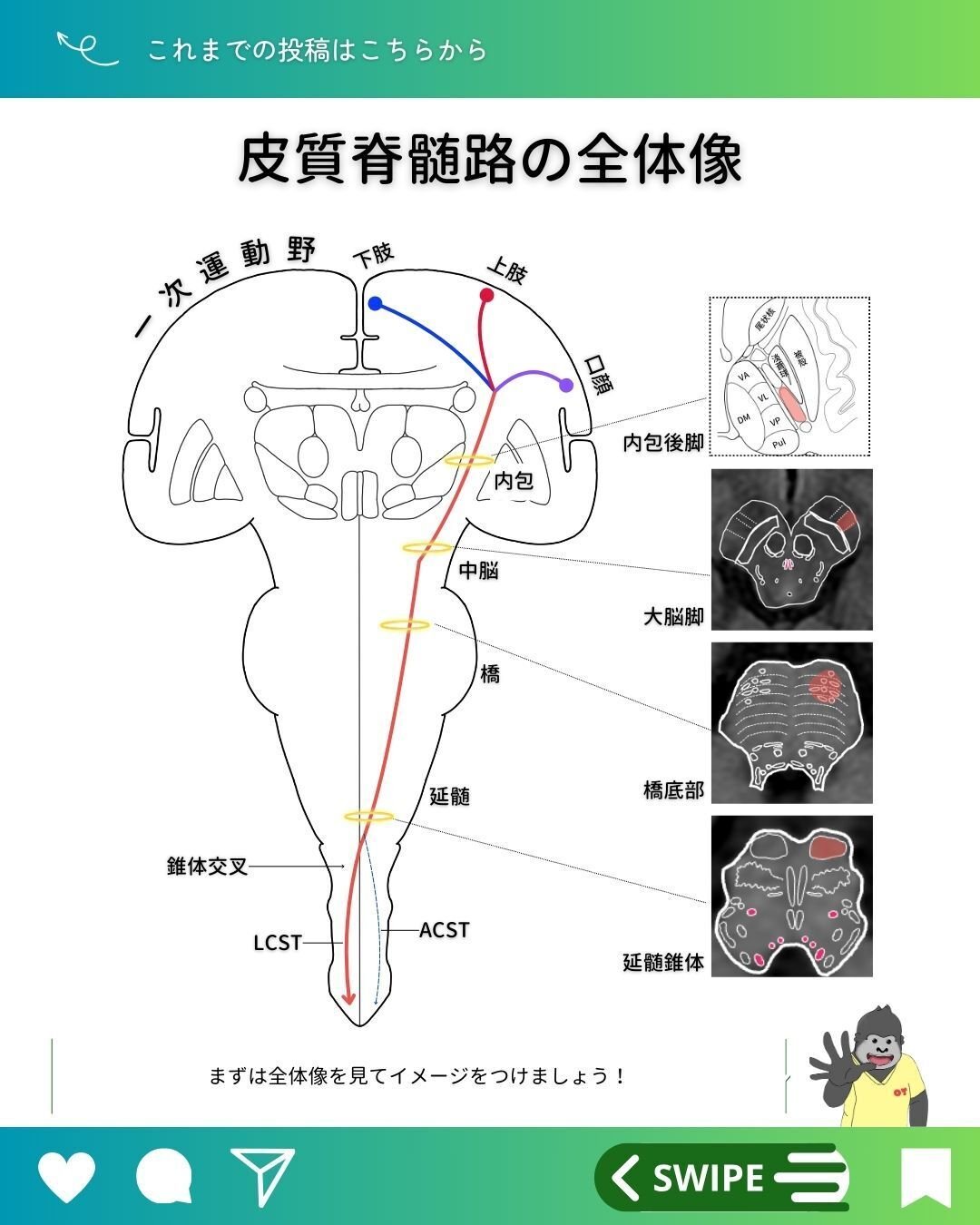

CSTの全体像

まずは全体像を見ていきましょう👀

青:CRST

オレンジ:CST

これらの視点を持つことで、よりイメージがしやすいのではないでしょうか😉?

Instagramではパッと見やすく解説しています⬇️

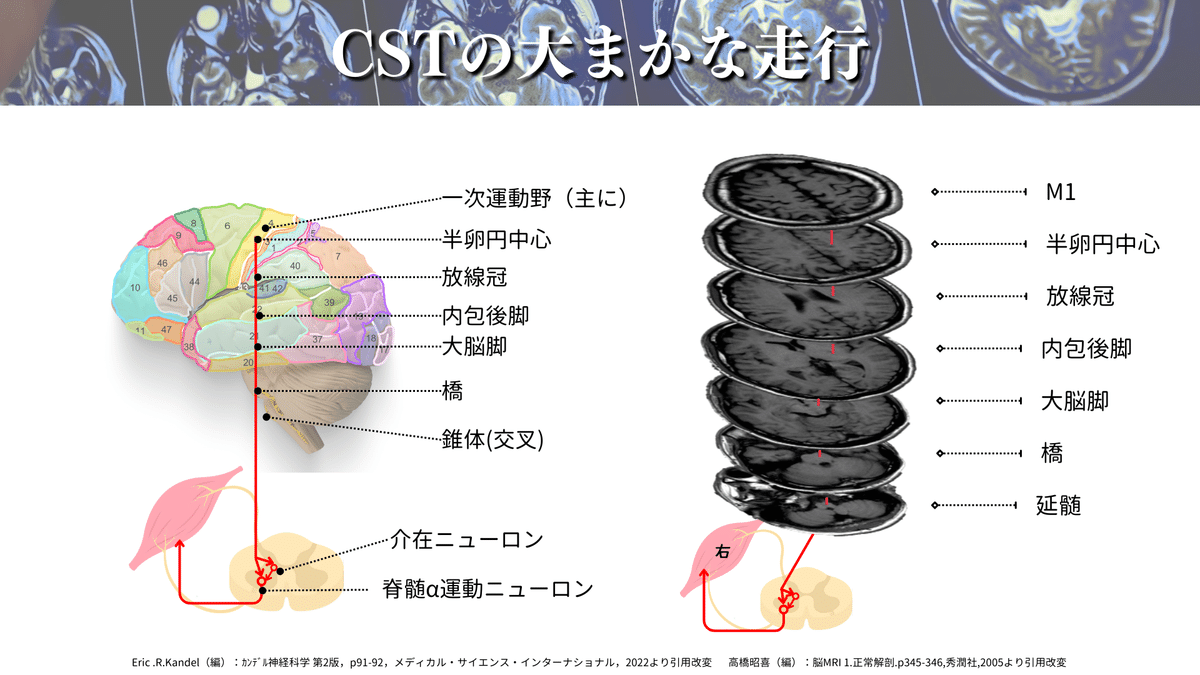

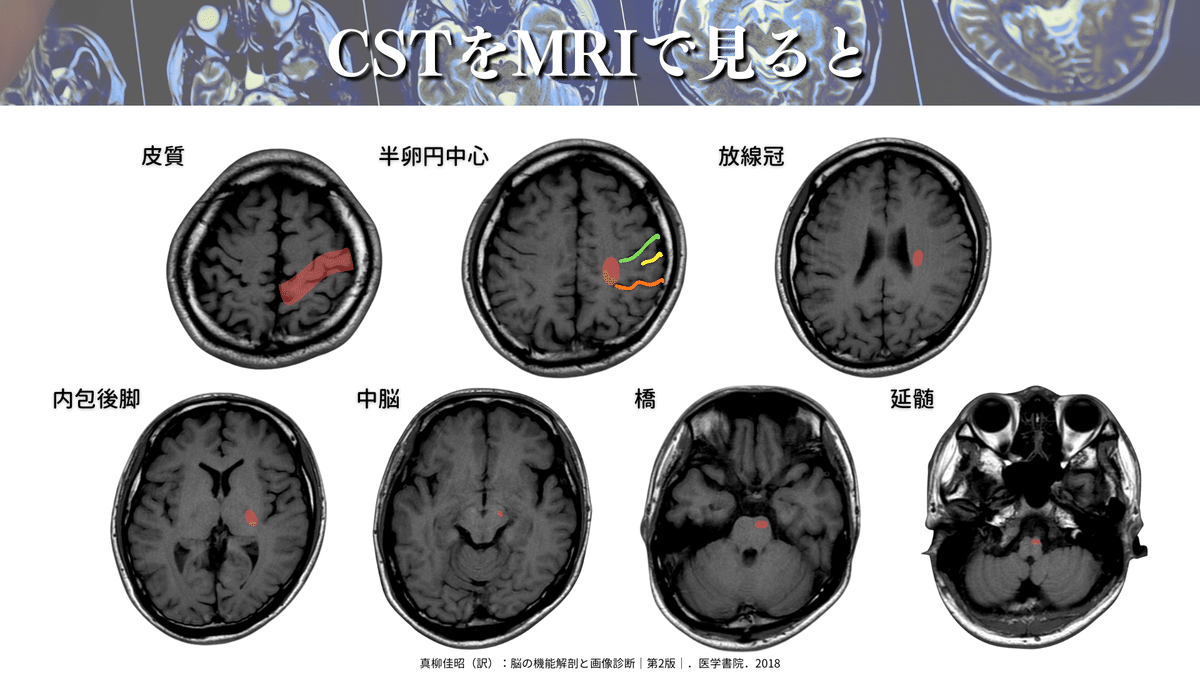

さらに詳しく見ていくと、下図のようなポイントを通過していきます🏃♀️

CSTの代表的な通過ポイント

・一次運動野(6野や3.1.2野からの出力もあります)

・半卵円中心

・放線冠

・内包後脚

・大脳脚(中脳)

・橋

・延髄(錐体交叉)

MRIで見るとこんな感じです⬇️

かなりイメージできてきたのではないでしょうか🤭?

では、それぞれのさらに詳細な読影について解説していきますね✨

MRI読影

では、さっそくCSTを探していきましょう🕵️

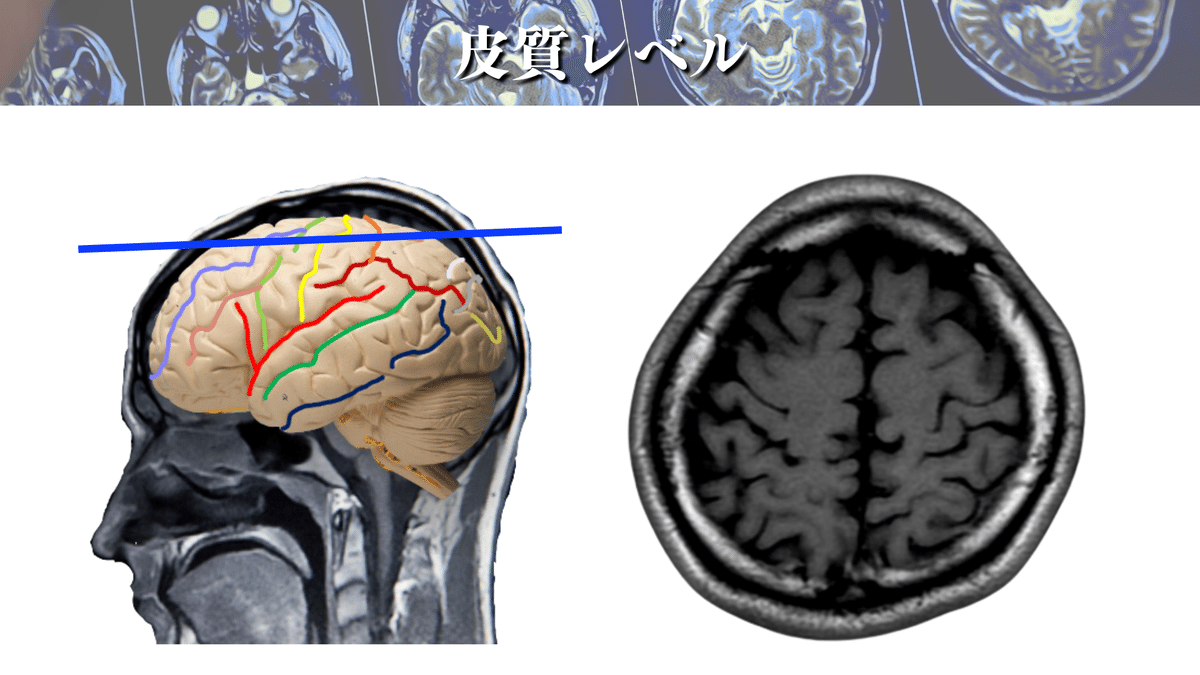

皮質レベル

上図からM1を探すことはできますか?🕵️♀️

できなかった場合も安心してください☺️

これから1つづつ解説していきますよ👍

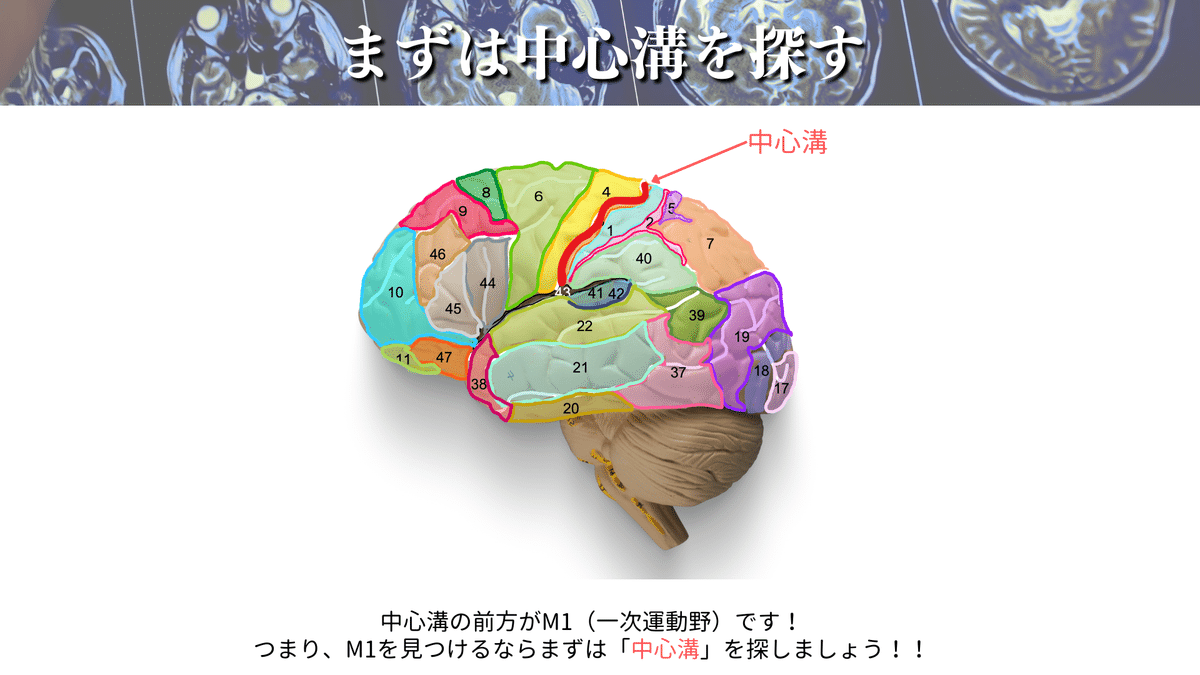

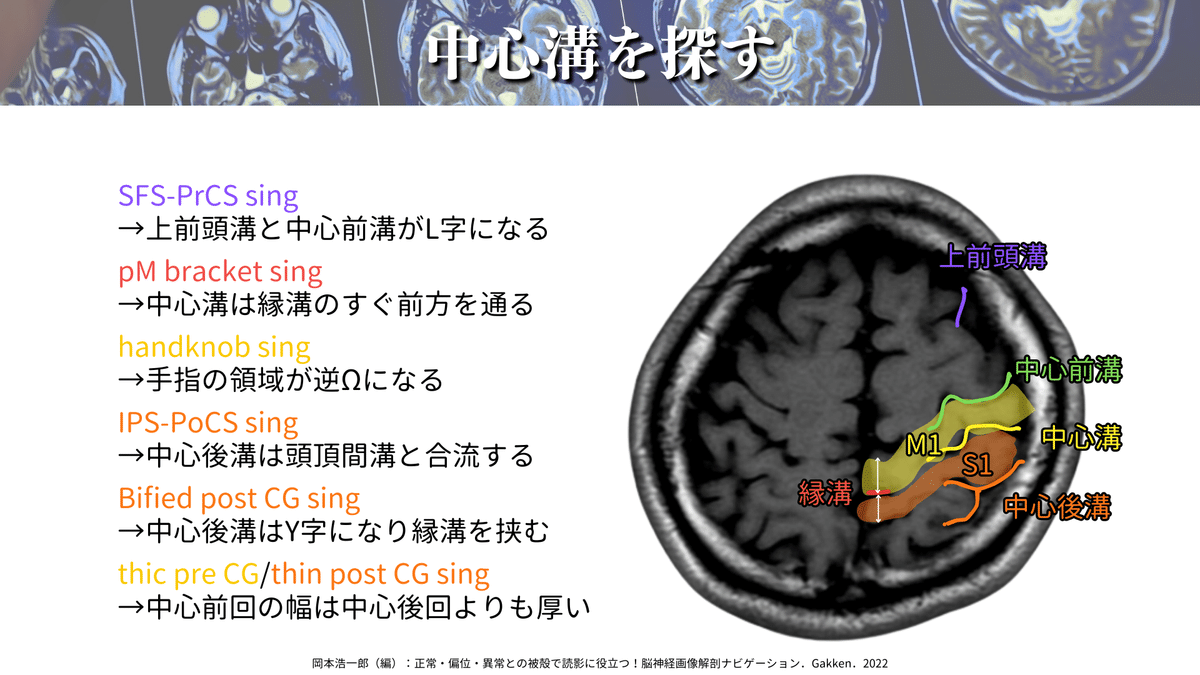

M1を探すなら、まずは「中心溝」を探しましょう!

なぜなら、M1は中心前回に位置しており、中心前回は中心溝の前にある脳回だからその名前がついています👍

⬇️のポイントを押えることで、ほとんどの場合に対応できるかと思います☝️

特に僕のおすすめは「pM bracket sing」「handkob sing」「Bified post CG sing」の3つです!

この3つだけでも結構な確率で見つけられますが、6つ全てを押さえておくとより安心かと思います👍

ここまでで、「中心溝」を見つけられたと思いますので、その前方にある「中心前回(M1)」も見つけられたと思います✨

ここからはもう少し踏み込んで、口顔👄、上肢🖐️、下肢🦶の運動線維を大まかに見つけていきましょう!

⬇️の図を見てください!

この図のように下肢🦶は内側にあり、上肢は真ん中あたりでhandknobの周辺にありますね!

ちょっと待った!!!

口顔がないじゃないか!!!

と気づいた方もいるかと思いますが、このレベルでは口顔👄は見えないことが多いんです💦

これに関しては上図を見るとイメージできるかと思いますが、口顔の効果器特異的領域は左の画像の「5」に相当していて、耳よりに位置しています。

なので、このレベルではまだ見えないことが多いんです!

ちなみに、CSTが起始するのはM1からだけじゃないって知っていましたか?

実はM1から起始しているのは約50%程度でして、その他の皮質からもかなりCSTが起始しているんです😳

こちらの記事にまとめてありますので「なんでM1 が損傷していないのに運動麻痺があるんだ?」という経験がある方は、ぜひご覧ください⬇️

さて、M1を探すことはできたでしょうか🕵️♀️?

次は皮質下のレベルになっていきますよ👍

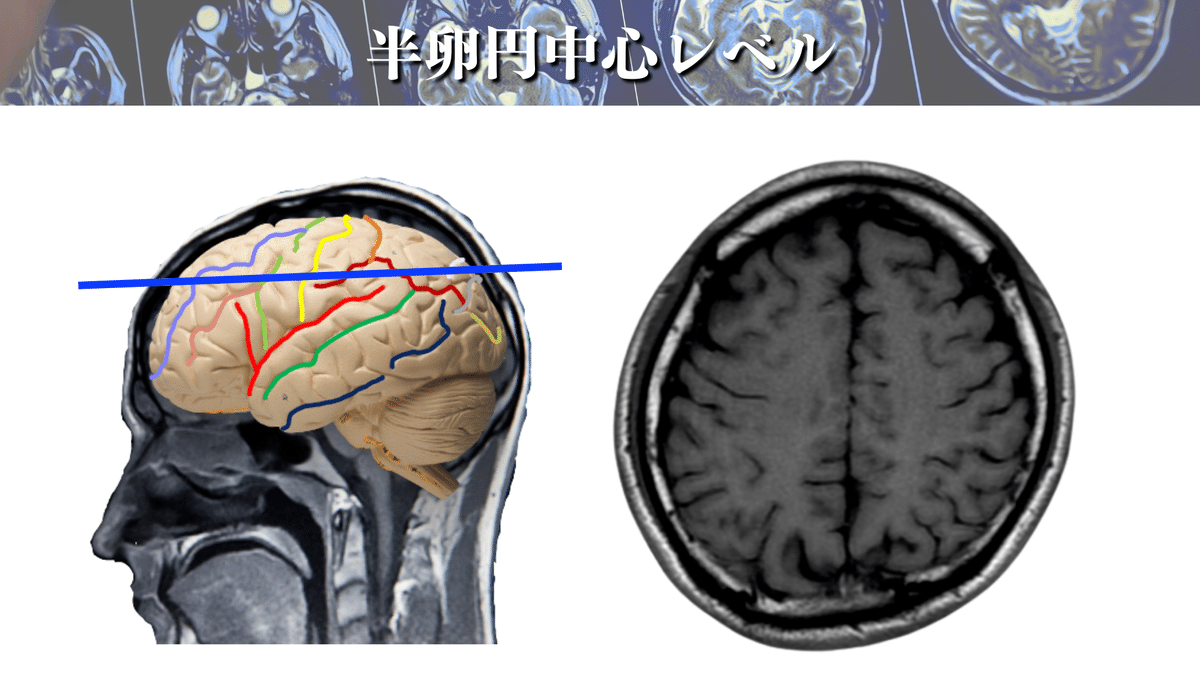

半卵円中心レベル

次はこのレベルです!

上図ではどこをCSTが通るでしょうか?🕵️

では、さっそく解説へいきますね☝️

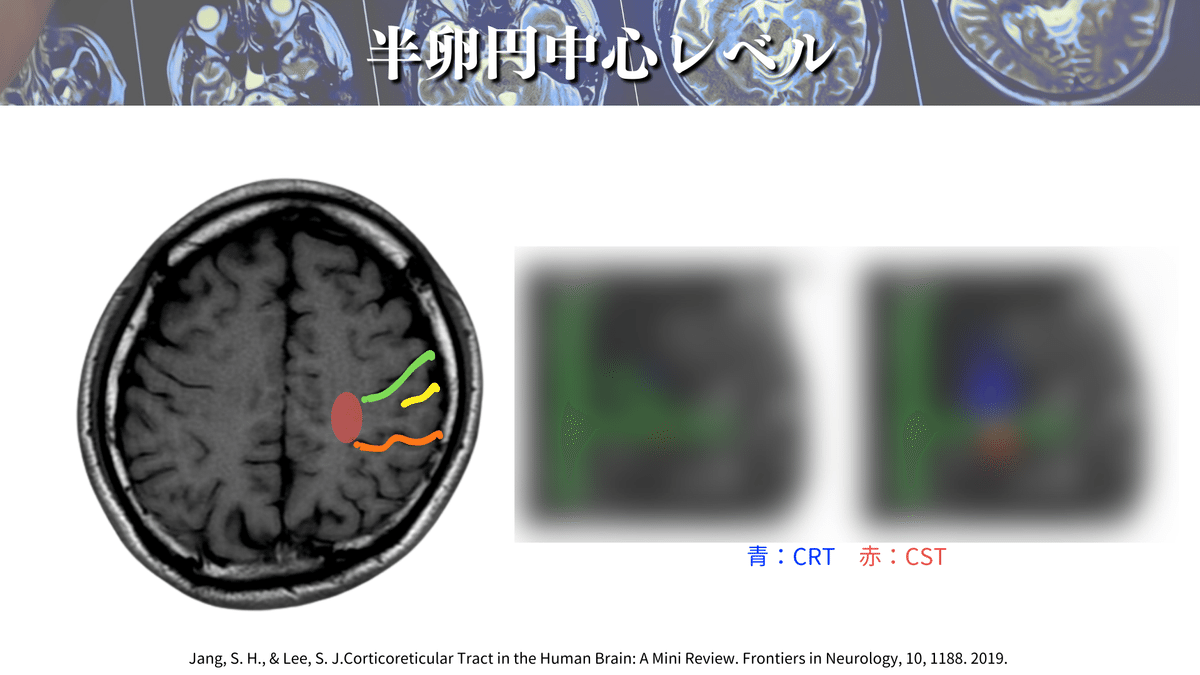

まずは大まかな場所を押さえましょう!

上図のように大体この辺りをCSTは通過していきます👍

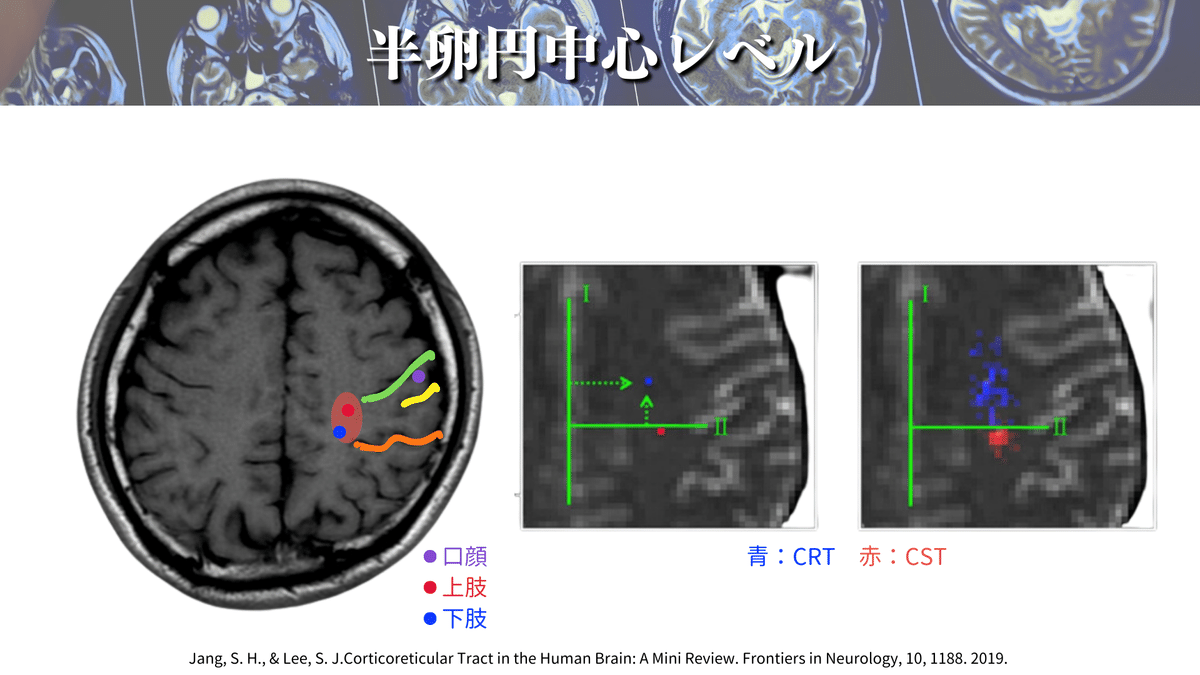

そして、さらに解像度を上げると、、、🔍

こんな感じになります!(上図)

このレベルでは口顔👄の効果器特異的領域も見えてくるかもしれません!

Q:口顔はCSTではないの?

はい。実は口顔の運動線維は厳密にいうとCST(皮質脊髄路)とは別の「皮質延髄路(皮質核路)」という線維が担っています!

これは名前から理解するのが一番わかりやすいかと思いますが、CSTは皮質から脊髄の下位運動ニューロンまで投射するので「皮質脊髄路」という名前がついていますよね☝️

口や顔の場合は反対側の顔面神経や舌下神経などの脳神経核に投射することになります!

もうお気づきかと思いますが、脳神経核は橋や延髄にあり、最も遠い場所を名前に入れるので「皮質延髄路」、または、脳神経核まで投射するので「皮質核路」という名前がついているわけですね✨

ですので、厳密にいうとCSTと皮質延髄路は別の神経線維ということになります!

ただ、内包レベルよりも頭側ではほぼ同じ経路を通るので安心してくださいね👍

上肢や下肢の配置はおおよそ図のようになっていますよ🖐️🦶

半卵円中心レベルはマスターしましたか?

次は放線冠レベルです🏃♀️

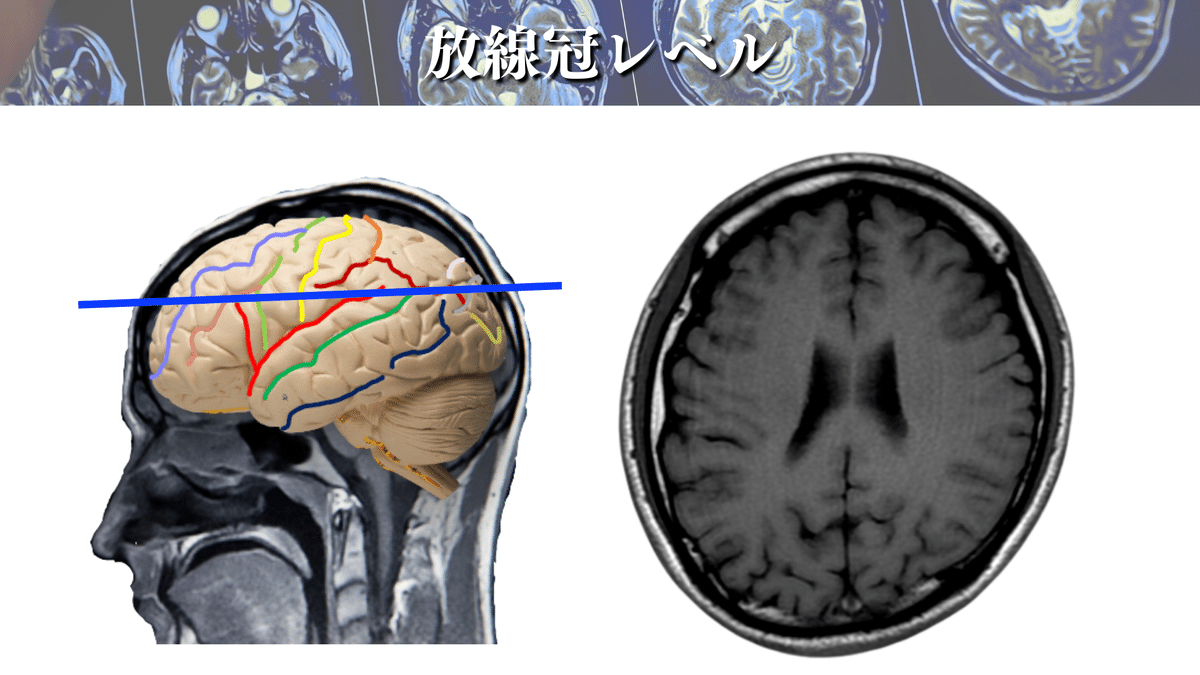

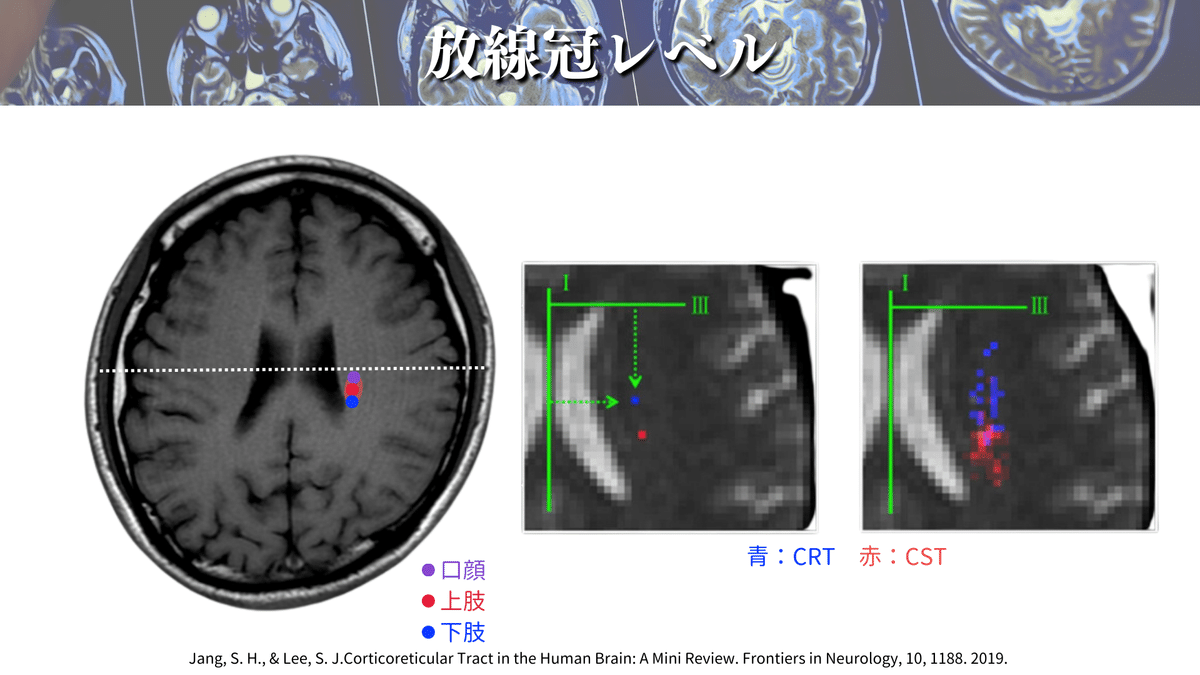

放線冠レベル

このレベルはよく養成校でも解説されるのではないでしょうか🤔?

まずは大まかにCSTに走行を見ていきましょう👀

上図のような場所をCSTは走行していきます🏃♀️

ポイントとしては、側脳室(体部)の真ん中に線を引いて、線よりも下側をCSTが走行するイメージです☝️

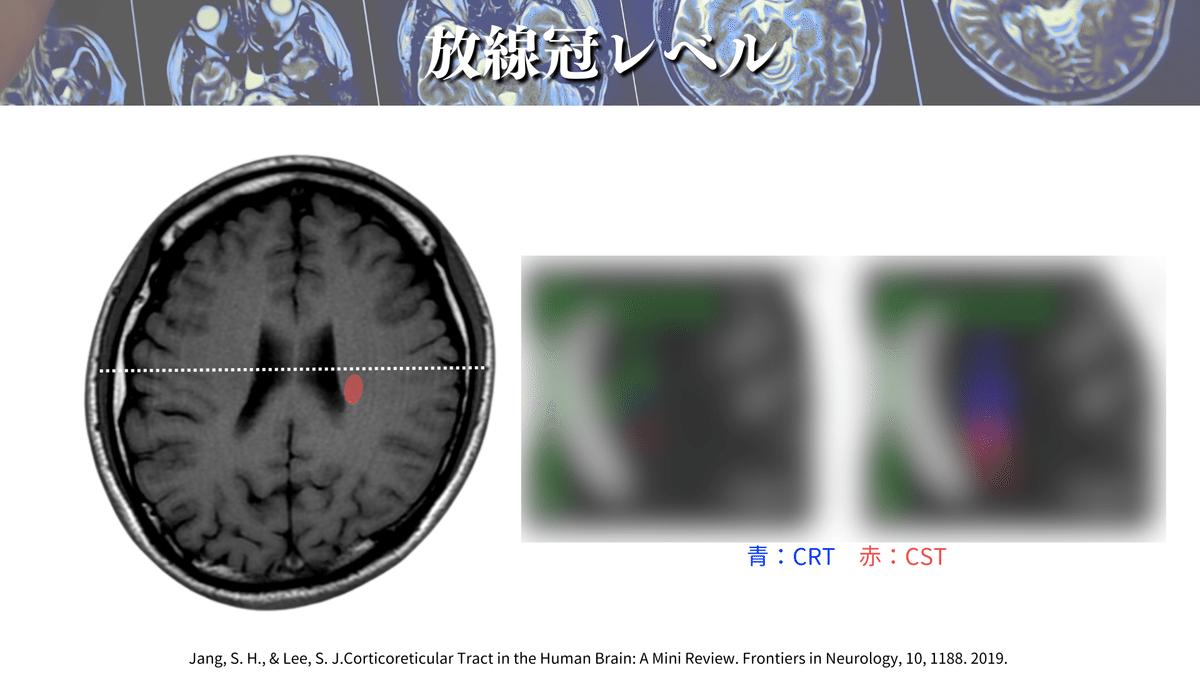

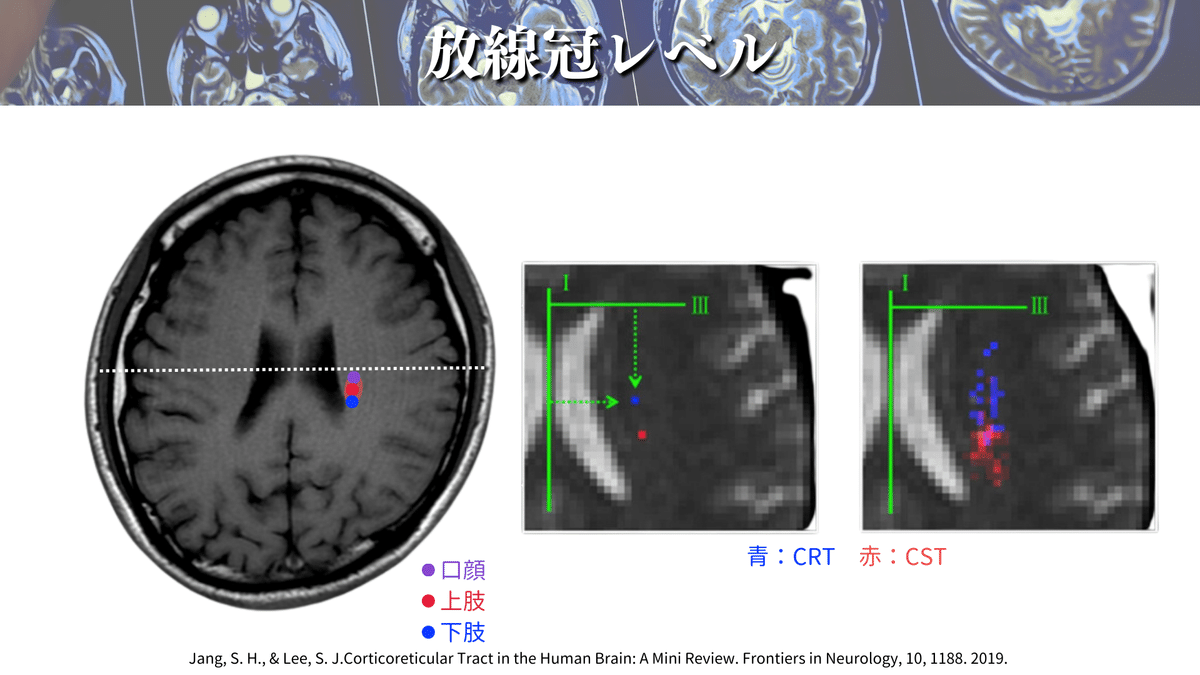

さらに解像度を上げると、、、🔍

こんな感じになります😳

やっぱり真ん中の線よりも下側にありそうですよね🤔

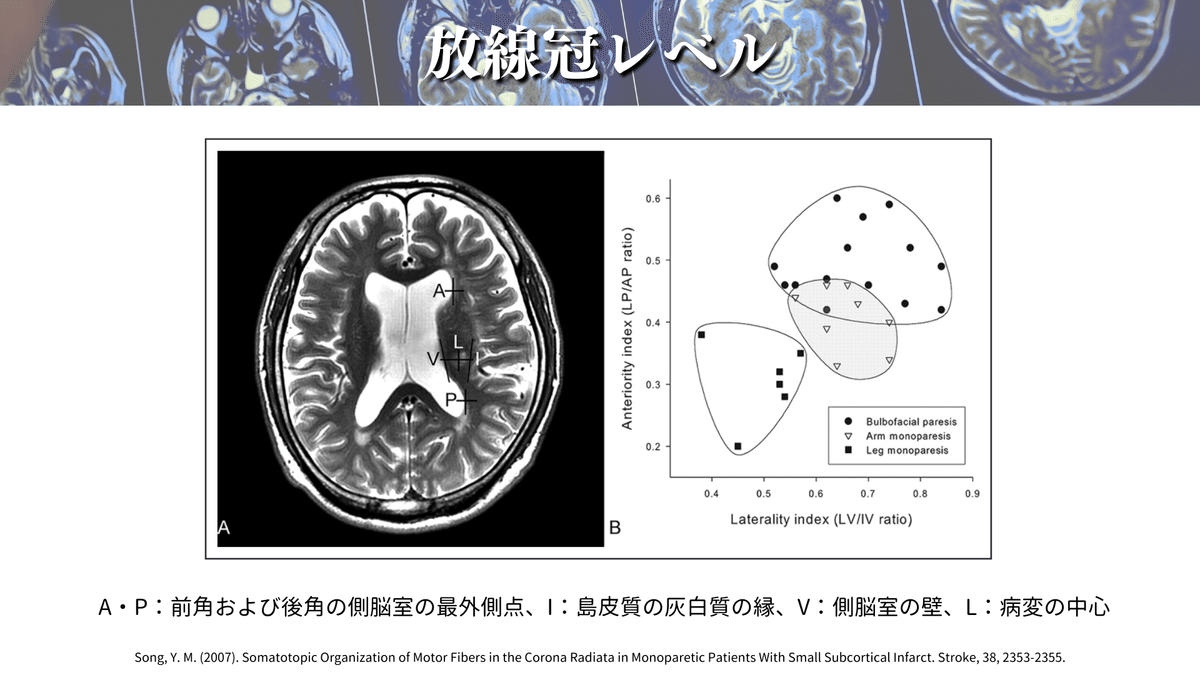

放線冠レベルの解説をしている論文は他にも多くあるので、オススメを紹介していきます✨

側脳室の前角や後角、側脳室の壁や島の縁などの距離から、口顔や上下肢のCSTの位置を計算する方法があります☝️

これによると、最も前外側に位置するのが口顔の線維であり、最も後内方に位置するのが下肢の線維ということが一目でわかりますね😳

これらのことから、大体この辺りを通るのかなということがわかったのではないでしょうか?🕵️(上図)

では、次は内包後脚の解説に行ってみましょう🏃♀️

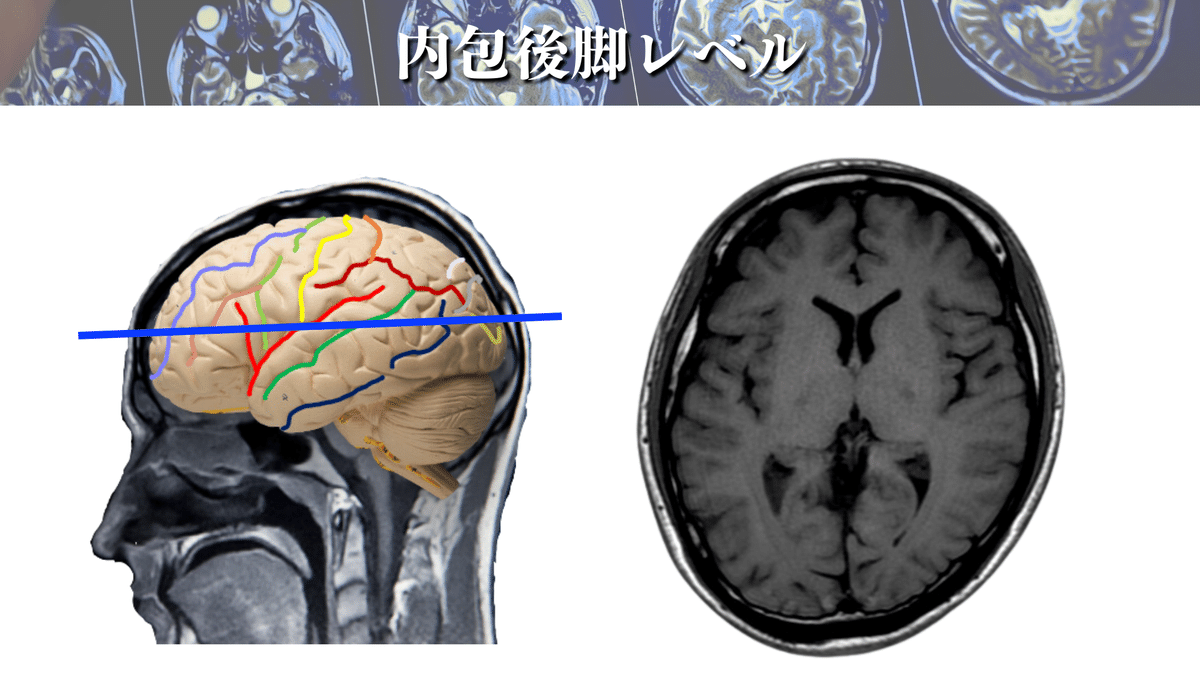

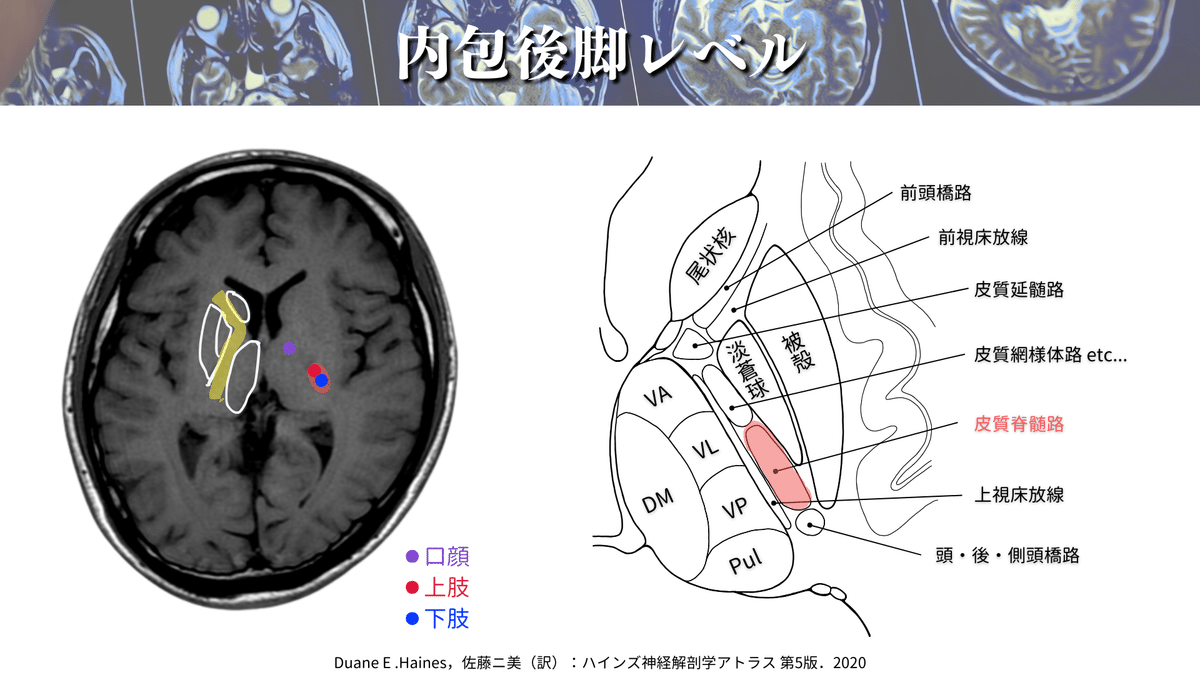

内包後脚レベル

このレベルもよく養成校の授業や参考書で解説される部分ではないでしょうか🤔?

まずは大まかなCSTの走行を見ていきましょう👀

黄色の部分が内包でして、内包が折り曲がるところが内包膝と言いますよね🦵

内包膝の前方を内包前脚、後方を内包後脚と言いまして、この内包後脚の部分のさらに後半分あたりをCSTが走行していきます🏃♀️

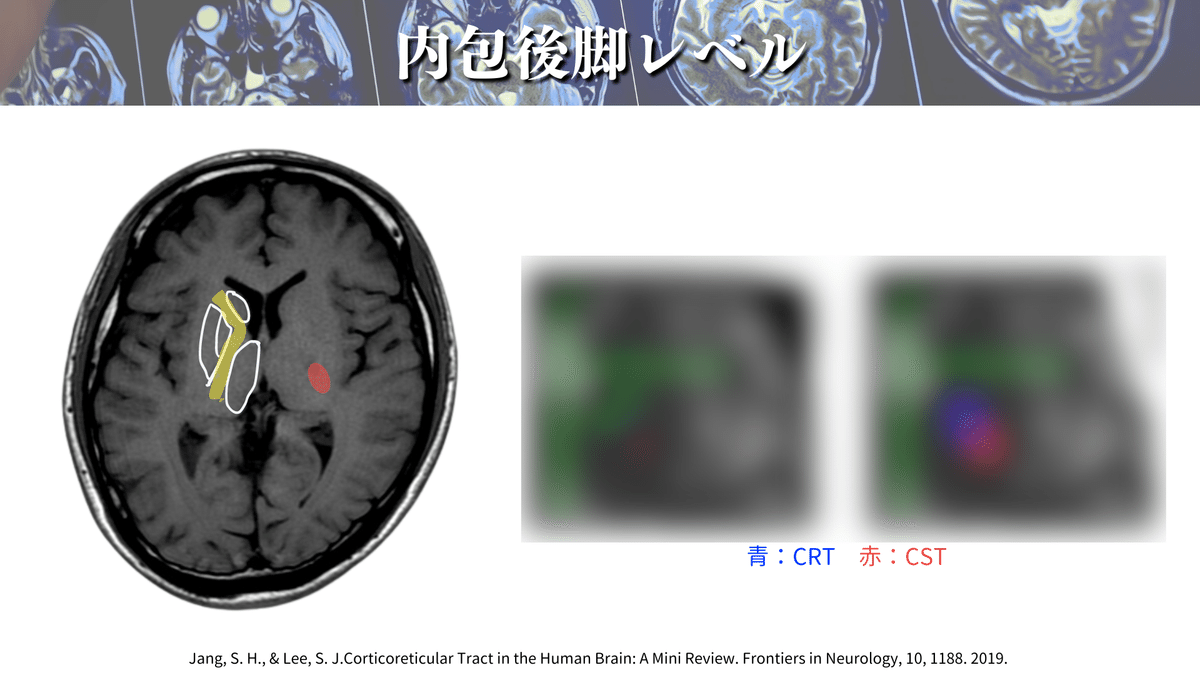

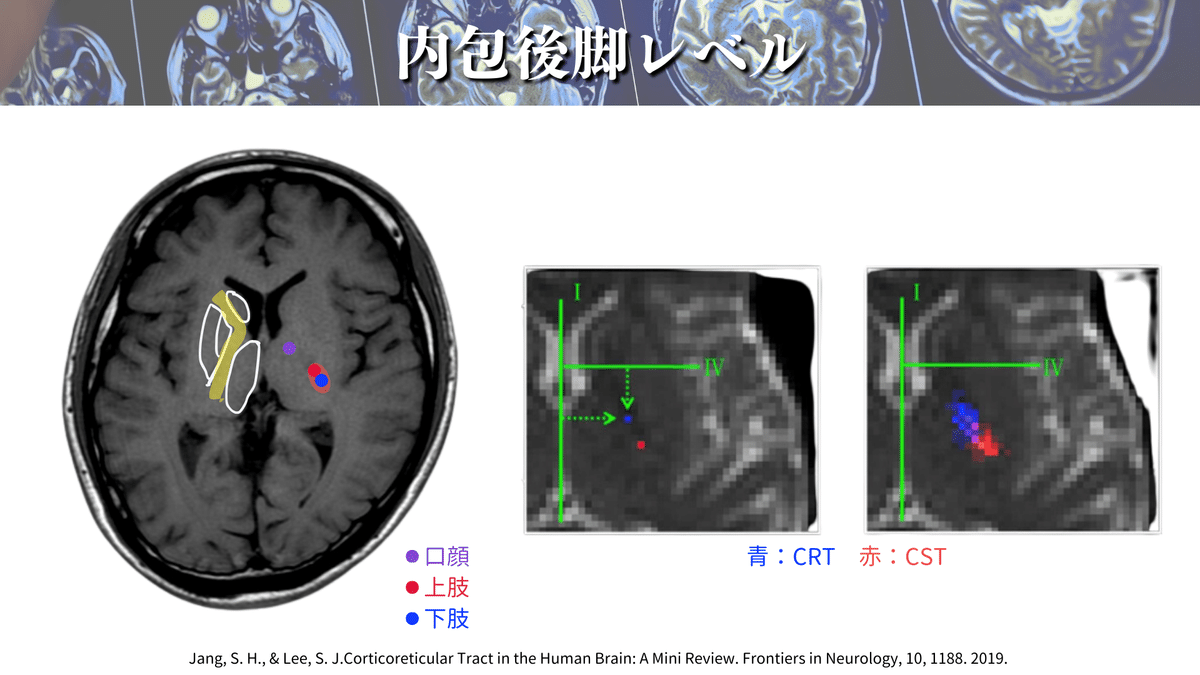

解像度を上げて見てみると、、、🔍

口顔の部分の運動線維の皮質延髄路は、内包膝を通って下降していきます👄

つまり、内包後脚部分を通るのは上下肢・体幹のCSTになるということですね✋🦶

もっとわかりやすく見てみると〜👁️✨

こんな風になります😆

赤く染めた部分がCST(上下肢・体幹)の通過位置になります👍

ちなみにこの右図は僕のメンバーが参考書を参考にして描いてくれたんですが、めちゃくちゃクオリティが高くて感謝感激雨嵐です😭✨

Q:体幹の線維はどこにあるの?

CSTにも体幹の線維は含まれていますが、どこを通過しているのでしょうか?

これまでの参考書などを参考にすると上肢→体幹→下肢の順番に並んでいそうですが、新しいホムンクルスを参考にすると上肢と下肢の前後にも存在していそうですよね🤔(めっちゃ私見です)

あとは、網様体脊髄路や前庭脊髄路などの脳幹に起始核をもつ内側運動制御系が担っている部分も多いと思います!

内包後脚についてマスターできましたか😉?

次からは脳幹へ移っていきますよ🏃♀️

中脳(大脳脚)レベル

脳幹の初めは中脳レベルになります!

ちなみに脳幹レベルになると構造が複雑かつ、小さくなりますので、MRIだけでの同定はめちゃくちゃ至難の業です、、、😱

なので、このレベル以降は、大雑把にしか説明をしていません(というかできません)のでご了承ください🙇♂️

脳幹の構造を詳しく知りたい方は、⬇️のnoteをご覧ください。

今回は触れていないスライスまで解説しています✨

YouTubeでも解説しています⬇️

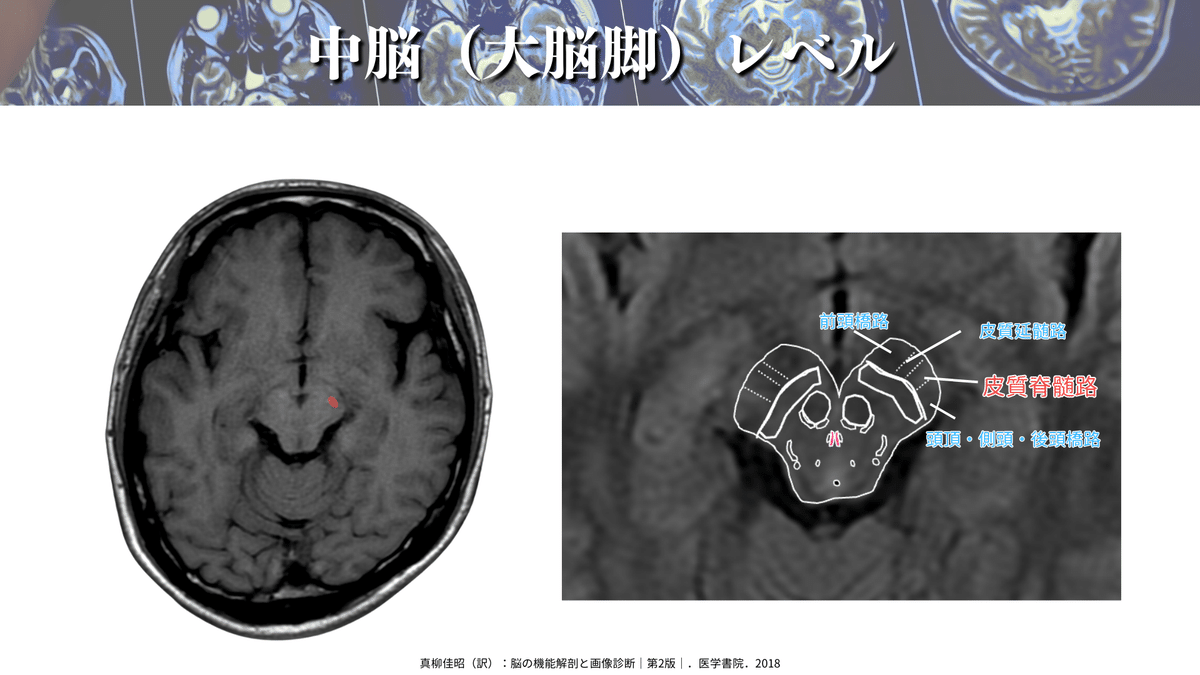

さて、本題に戻りまして、解像度を上げてみるとこんな感じです!

CSTは大脳脚というところを通過していきます🏃♀️

大脳脚も詳しくみると大きく3ブロックになっていまして、内側が前頭橋路、中間が皮質延髄路とCST、外側が頭頂・側頭・後頭橋路が通るようです😳

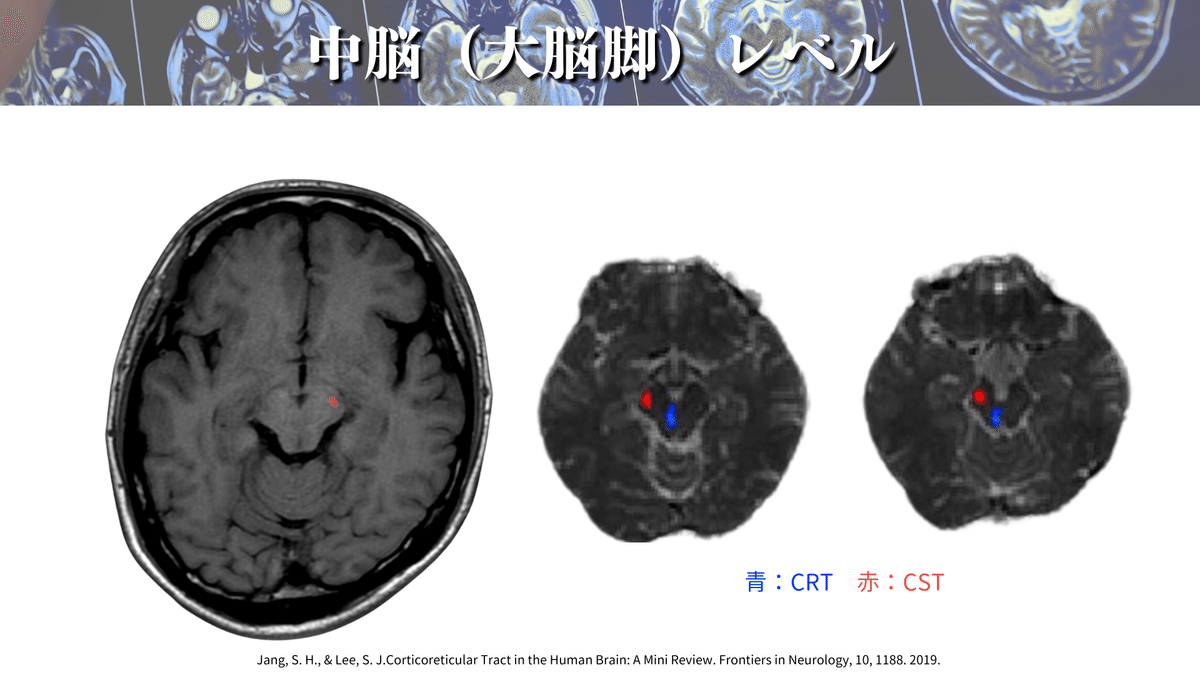

DTTで確認をしても同様の場所を通過していますね👍(下図)

なので大脳脚では真ん中あたりを通っていると覚えると良いかもしれません☝️

中脳レベルもマスターしましたか?🕵️

次は橋レベルにいきますね🏃♀️

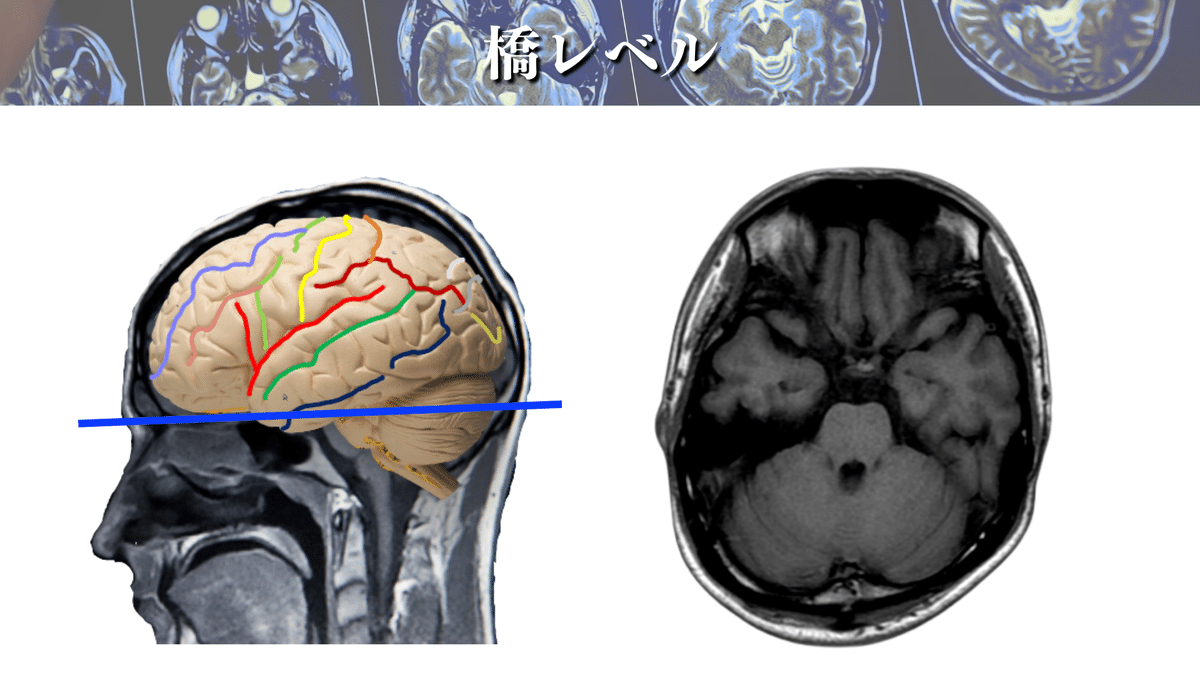

橋レベル

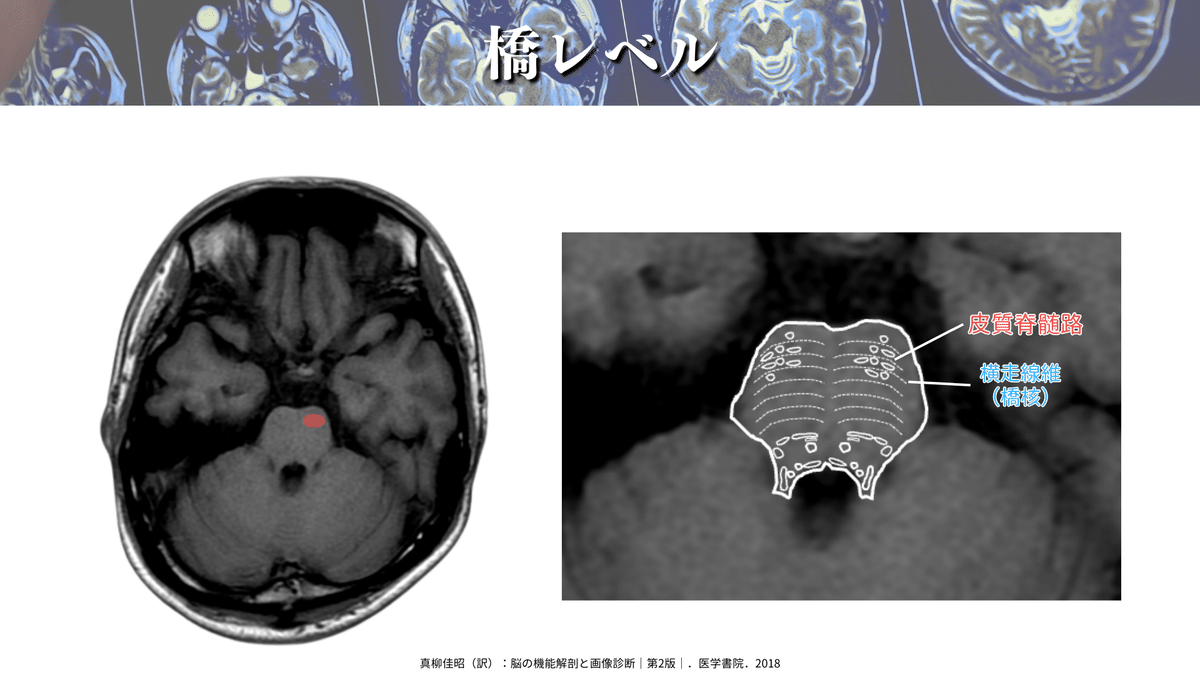

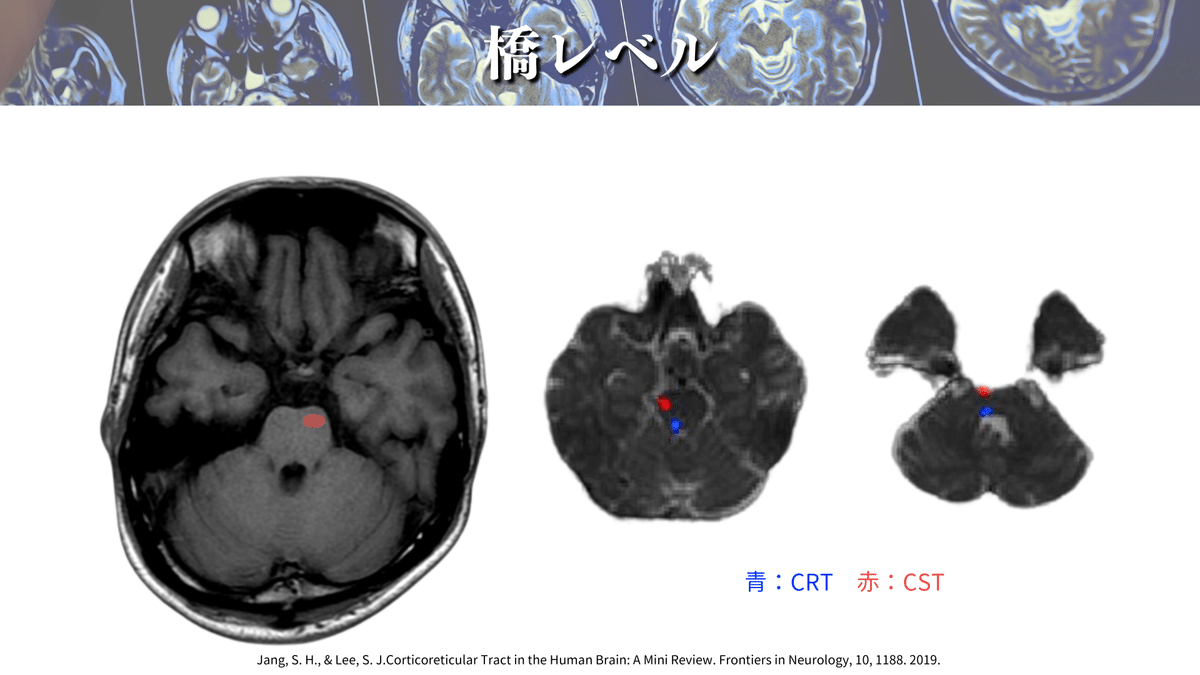

では、さっそく解像度を上げた画像を見てみましょう🔍

CSTは前方(橋底部)を通過しているのが分かりますね👀

橋のレベルは他の脳幹とは少し性質が異なり、右図のようにCSTが分散します!

Q:橋梗塞では運動麻痺が軽度になるってほんと?

右図を見ながら聞いてもらいたいのですが、橋は解剖学的な構造として、内側毛帯を境にして橋底部(腹側)と橋被蓋(背側)に分かれていまして、橋底部をCSTが通過していきます🏃♀️

橋底部は主に橋核から構成されていて、その橋核ニューロンから小脳に向かう横走線維(横橋線維と同義)が大部分を占めています😳

つまり、橋底部は横に走る線維が多く、下降するCSTはその線維を避けて通過しないといけないので、一度CSTは分散する必要があります!(心太みたいなイメージです🎐)

なので、橋ではCSTの密度が薄くなるので、脳梗塞などで損傷をされてもCSTの損傷度合いが小さく済むケースが多く、運動麻痺が軽症になる場合があります✨

このような解剖学的な構造も理解しておくと、臨床に役立つとおもいます💡

話を脳画像読影に戻しまして、、、

DTTで確認してみると、橋底部をCSTが通過していることが分かりますね!

橋では主に前方(橋底部)を走行すると覚えるといいかもしれませんね☝️

いよいよ次で最後になりますよ!!!

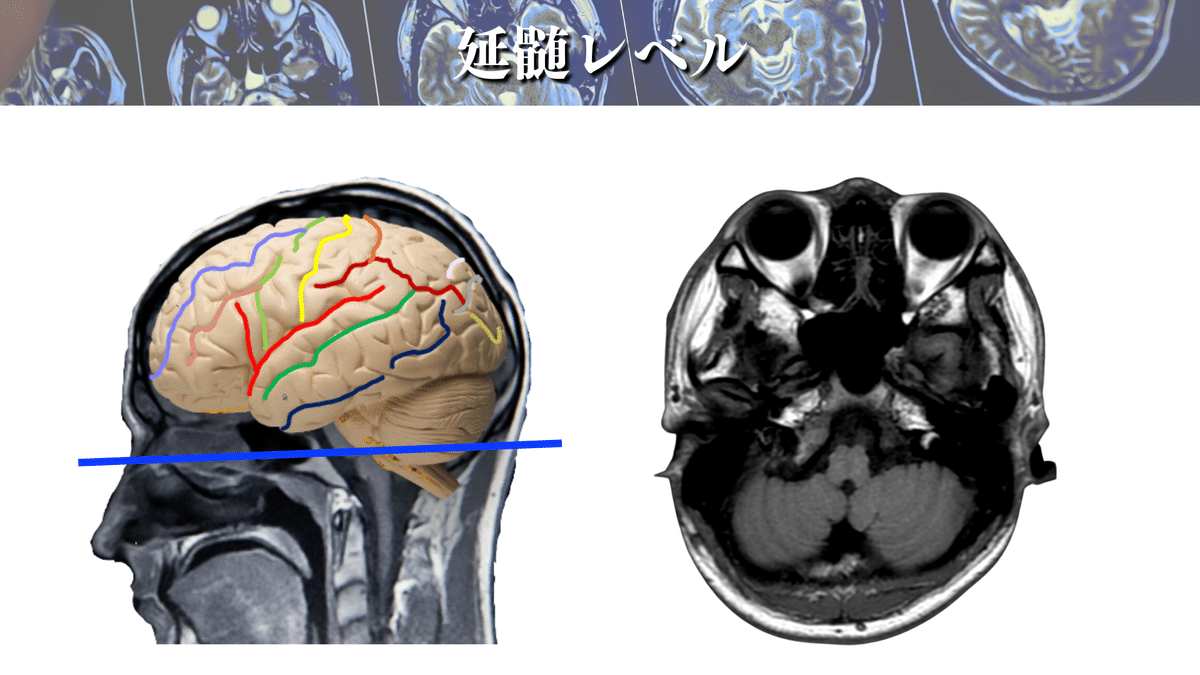

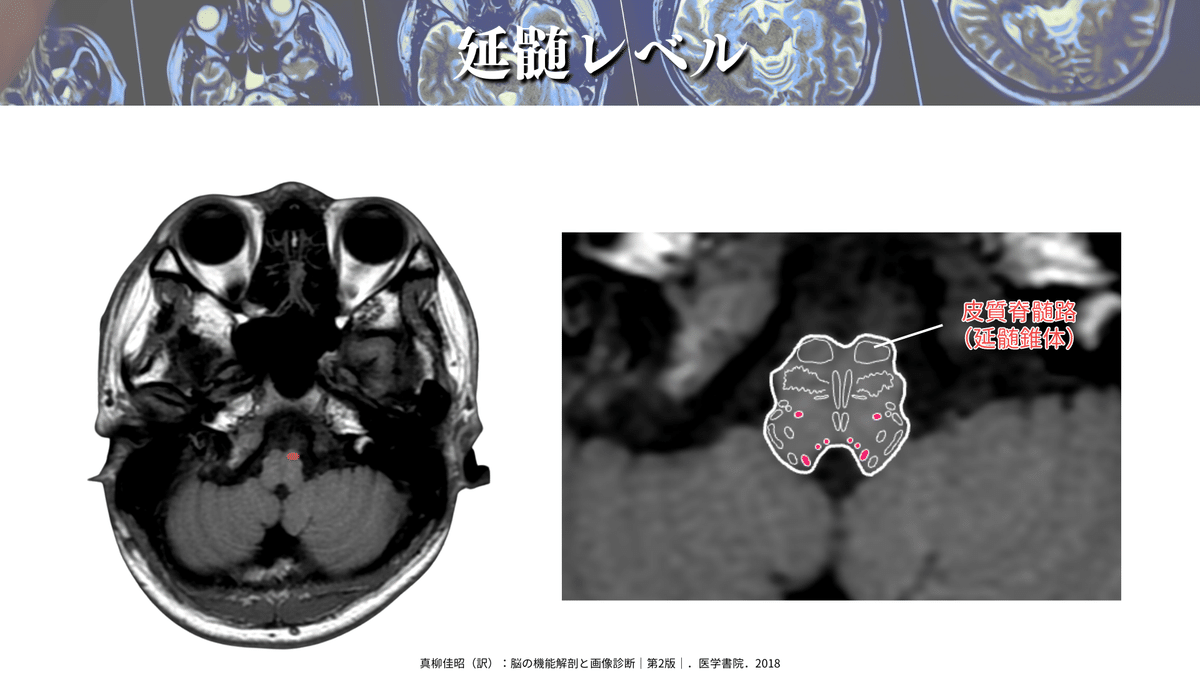

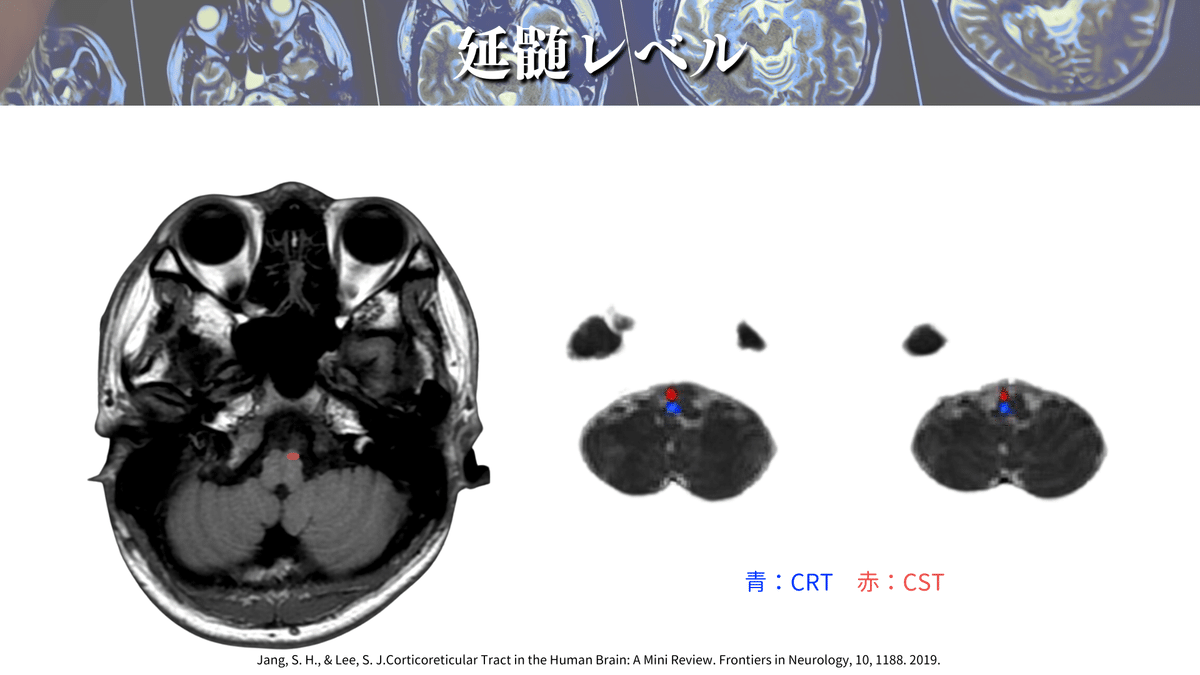

延髄レベル

詳しい場所も見ていきましょう!

CSTはよく「錐体路」と言われていますが、これはこの延髄錐体を通過するからになります👍

この錐体を通過する際に対側に交叉するので、脳とは反対側の四肢の運動を制御しているわけですね‼️

補足:LCSTとACST

CSTは延髄錐体で80〜90%が交叉して脊髄の側索を通ります。これをLCSTと言います🖐️

残りの線維は非交叉性で前皮質脊髄路(ACST)と言いまして、脊髄の前索を下降していきます🏃♀️

ACSTの主な特徴は以下になります⬇️

・胸髄レベルでほぼ消失

・脊髄レベルでは一部が前白交連で交叉する

・普段はマスキングされていることが多い

・ヒトでは個体差に富み、体幹の制御に関わることもある

DTTで確認してみても、前方の延髄錐体を通過していることが分かりますね👍

ちなみに、延髄錐体で交叉をするわけですが、錐体交叉後に損傷された場合には損傷側と同側の運動麻痺が出現しますので、損傷レベルには注意してくださいね🙇♂️

まとめ

はい、ここまでお疲れ様でした!!!

いかがでしたでしょうか?

「これで明日からCSTが読影できるぞ!」と思っていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです😆

このように一つ一つ見ていき「どのレベルでCSTが損傷されているのか?」「CSTの損傷の程度は?」「CSTが損傷されていないのに運動麻痺(様)が出現しているのはなぜ?」といった具合に症状を推測できると、患者さんへの評価や介入が変わっていくと思います☺️

ぜひ今回の知識を明日からの臨床にお役立ください🙇♂️

姉妹記事では皮質網様体路(CRT)の走行や、CSTとCRTの比較をしていますので、ぜひこちらもご覧ください!!!

皮質網様体路の走行とMRI読影⬇️

皮質脊髄路と皮質網様体路の走行とMRI読影|機能と走行を比較レビュー⬇️

最後まで読んでいただきありがとうございました!

では、また👋🦍

参考文献

Jang, S. H., & Lee, S. J.(2019).Corticoreticular Tract in the Human Brain: A Mini Review. Frontiers in Neurology, 10, 1188.

Virameteekul, S., & Bhidayasiri, R. (2022). We Move or Are We Moved? Unpicking the Origins of Voluntary Movements to Better Understand Semivoluntary Movements. Frontiers in Neurology, 13, 834217.

Gordon, E. M., & Dosenbach, N. U. F. et al.(2023). A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex. Nature, 617, 351-359.

Hijaz, T. A., McComb, E. N., Badhe, S., Liu, B. P., & Korutz, A. W. (2019). Diffusion Tensor Imaging Tractography Tutorial and Introduction to Major White Matter Tract Anatomy and Function. Neurographics, 9(1), 62-74.

Song, I. N. (2007). Somatotopic Organization of Motor Fibers in the Corona Radiata in Hemiparetic Patients With Small Subcortical Infarct. Stroke, 38, 2353-2355.

森岡周,阿部浩明(編):標準理学療法学 専門分野 神経理学療法学 第3版.医学書院.2022

Eric .R.Kandel(編):カンデル神経科学 第2版,メディカル・サイエンス・インターナショナル,2022

水野昇(監訳),他:臨床神経科学とリハビリテーション.西村書店,2020

高橋昭喜(編):脳MRI 1.正常解剖.秀潤社,2005

真柳佳昭(訳):脳の機能解剖と画像診断|第2版|.医学書院.2018

岡本浩一郎(編):正常・偏位・異常との被殻で読影に役立つ!脳神経画像解剖ナビゲーション.Gakken.2022

Duane E .Haines,佐藤ニ美(訳):ハインズ神経解剖学アトラス 第5版.2020

渡辺雅彦:脳神経ぺディア.洋土社.2017

水野昇,野村嶬:イラストレインテッドカラーテキスト 神経解剖学 原著第5版.三輪書店.2017

サギョウ先生のプラットフォーム

YouTube

X