大脳小脳神経回路の走行と機能をまとめてみた

どうも、サギョウ先生です!

今回は、タイトルにあるように「運動制御や運動学習に関わる大脳小脳神経回路(FPCとDRTC)」の走行をMRIから読影できるようになっていきましょう!

ということで、今回は「 Diffusion tensor imaging of the human cerebellar pathways and their interplay with cerebral macrostructure. 」を読んで、得られた知見とこれまで僕が学んできた知識を織り交ぜながらSCTが読影できるように書いていこうと思います‼️

✍️機能については、参考書を主体にまとめています

✍️大脳小脳神経回路の主に運動制御の関わる神経についてまとめています

同じ論文をもとに、意識に上らない固有感覚を伝える「脊髄小脳路(SCT)」についてもまとめていますので、合わせてご覧ください🙇♂️

ちなみにFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

【注意】

あくまでも今回の論文をサギョウ先生視点かつ、DRTCとFPCの走行と機能に焦点を当てて解説していますので、必ず一次情報を参照してください。

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が大好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強していきましょう🦍🔥

では、本題にいきましょ〜う!

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

これまで大脳皮質の解剖や運動制御について記事にまとめてきました✍️

⬇️まだの方はこちら⬇️

勉強しているなかで、大脳と小脳の繋がりの重要性を知りました✨

さらに奇跡か偶然か、、、

脊髄小脳路の勉強をしていると、DRTCとFPCの拡散テンソルトラクトグラフィー(DTT)も載っているではないですか😳‼️

これは、まとめるしかない!

そしてこの論文「Diffusion tensor imaging of the human cerebellar pathways and their interplay with cerebral macrostructure.」は神だと改めて思いました!

参考にした文献や参考書が気になる方は、目次から「参考文献」へ飛んでくださいね📗

⚠️注意⚠️

脳画像読影にあたり、解説している内容は「あくまでも目安」程度ということをご理解ください。

脳には個人差があり、どれだけ解像度が高い検査を行っても限界はありますので、目の前の患者さんに当てはまらないことがあります。

今回の知識は、あくまでも参考程度にとどめていただき、実際の症状と照らし合わせながら評価を行ってください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

まずは今回読影する範囲を紹介

では、早速読影していきましょう!

読影していくのは以下の範囲になります🧠

今回は皮質橋小脳路(CTC)のなかでも、最も有名な前頭橋小脳路(FPC)と歯状核赤核視床皮質路(DRTC)を解説しますね🫡

今回の記事も、かなりワクワクする読影範囲かと思います!

読影の前にまずは、簡単にFPCとDRFCの機能を確認していきましょう☝️

大脳小脳神経回路の概要を復習

まずは概要を簡単に復習していきましょう!

小脳の主なネットワークとして、上図のような3つの経路があります。

今回は①と③の解説していきますね📗

②の脊髄小脳路についてはこちらをご覧ください⬇️

小脳へ入力する線維として主に「登上線維」と「苔状線維」がありますが、「苔状線維」は「登上線維」よりも本数的に多く、小脳の入力線維の主体とされています!

その苔状線維の大部分を占めるのが、大脳から橋を介して入力する線維でして、このことからも大脳と小脳のつながりが強いことが分かりますね🤝

小脳は機能的区分として、「脊髄小脳」「前庭小脳」「橋小脳」に分かれますが、今回の大脳小脳神経回路は「橋小脳」と(一部脊髄小脳とも)関係が深いです👍

ちなみに大脳小脳ネットワークの走行や機能についてはYouTubeでも解説していますので、はじめに概要を理解したい方はこちらの動画おすすめです!

では、ここから機能を確認してみましょう🧑🔬

大脳小脳神経回路は、運動学習および運動制御に関与しています!

運動学習においても、運動制御においても、まずは「内部モデル(フォワードモデル)」から理解すると分かりやすいかと思います☝️(上図)

大前提として、内部モデルには「逆モデル」と「順モデル」があります。それぞれを理解してからでないとこれからの説明が理解しにくいかと思いますので、⬇️の運動制御に関する記事を一読してから読むことをおすすめします🙇♂️

逆モデルは直接M1を介して皮質脊髄路(CST)に投射されるものと、その少し前に小脳にコピーした情報(遠心性コピー)を伝達するものとがあります🏃♂️

この遠心性コピーを小脳に送る線維がFCPということです😁

この遠心性コピーの情報を用いて順モデルとして運動の予測をする(上図でいうと小脳で順力学的モデルから順感覚モデルを生成する)わけですが、この予測(小脳で予測した感覚情報を下オリーブ核へ送る)と実際の感覚(フィードバック:脊髄オリーブ路)が異なる場合(エラー)にはは、誤った運動情報を抑制(長期抑圧)し、正しい情報を残すことで精密な運動ができるわけです🏂

こういった手順で修正された内部モデルの情報を大脳皮質に投射するのがDRTCということですね🏃♂️

ポイント

長期抑圧として運動記憶された内容は、24時間保持するとされていて、24時間以内に運動を反復することでより強固となり、対応する小脳核で1週間以上の運動記憶となります!

この情報はDRTCによって大脳皮質に投射され、運動指令の最適化に役立ち、エラーの少ない運動実行を可能としています!

なので、この経路が損傷されてしまうと、正しい動きやタイミングの学習障害が起きるわけですね☝️

ちなみ、DRTCの「R」は「赤核」でして、赤核から下オリーブ核へ中心被蓋路(赤核オリーブ路)にて感覚情報を送っていまして、さらにエラーがないか監視しています👀

補足

赤核から下オリーブ核への「中心被蓋路」、下オリーブ核から小脳へエラー情報を送る「オリーブ小脳路」、これに今回のDRTCによって、小脳(皮質・歯状核)・赤核・下オリーブ核をループするGUillain-Mollaret三角を形成しています!

また、即座に運動を修正する際には、赤核脊髄路も役立つとされています!

赤核について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください⬇️

ここまでをまとめると✍️

FCPは、FFに関与して過去の経験をもとにした運動プログラムのコピー情報(遠心性コピー)を小脳に送ります

DRTCは、FFとFBの相違があって運動が修正された場合やさらに運動を精密にする(GUillain-Mollaret三角)ために赤核や皮質(視床を介して)に投射します

上図と合わせてみていただけると、理解しやすいと思います☝️

大脳と小脳は上図のようなつながりをもって、運動制御や運動学習(主に教師あり学習)に役立っています😳

大脳小脳神経回路というだけあってネットワークがループしていますね♻️

ちなみに・・・

この大脳小脳神経回路について、今回は運動に関する内容のみに焦点を当てていますが、認知機能にも関与しています!

関与する小脳

・Ⅶ A(虫部)、Crus Ⅰ、Cras Ⅱ2、Ⅶ B、Ⅸ

Cerebellar cognitive affective syndrome(CCAS)

日本語では小脳性認知情動症候群と言います。

主に4つの症状が挙げられています。

遂行機能障害(プランニング、抽象推論、ワーキングメモリーなど)

空間認知障害(視空間構成、視空間記憶の障害など)

社会行動障害(感情鈍麻、脱抑制、不適切な行動など)

言語障害(音調障害、失文法、軽度の健忘性失語など)

CCASは、小脳後葉の損傷で、感情の障害は虫部の損傷で顕著とのことです☝️

最近の知見では、「橋核の損傷はdiaschisisによって大脳-小脳経路に灌流障害をきたし、階層的認知処理の破綻することで認知機能の低下の原因になりうる」と報告しています!

この辺りの論文についても追ってレビューしていこうと思います!

はい!!!!!

ここまで復習が長くなってしまいましたが、ここからはFPCとDRTCの走行を見ていきましょう🕵️

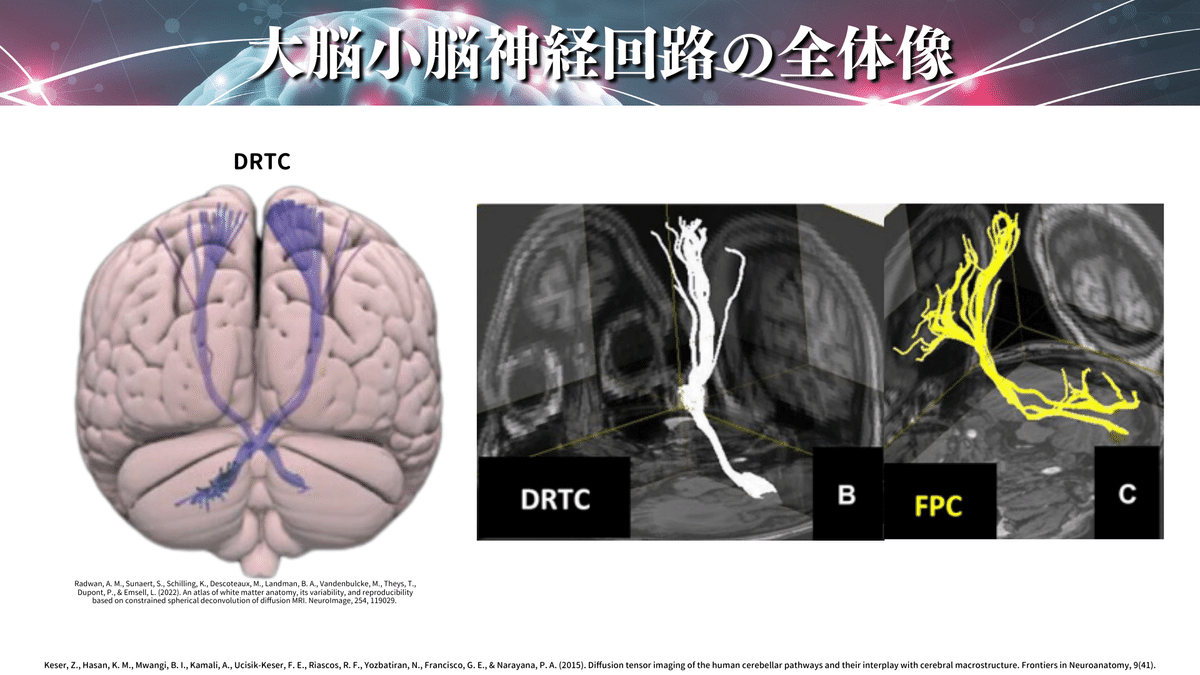

FPCとDRTCの全体像

まずは全体像を見てイメージをつけていきましょう!

DRTCは、中脳レベルで上小脳脚交叉をしているのが分かりますね👀

ちなみに最近の方向では、非交叉性のDRTCも存在するようでして、昨日もやや異なるそうです、、、

これに関しても今後レビューできればと思います🙇

上の2つの画像で見るとFPCの方がより広範囲の前頭葉と連絡している印象がありますね🤔

補足になりますが、小脳は機能的な区分として「脊髄小脳」「前庭小脳」「橋小脳」に分かれます!(下図)

今回のFPC・DRTCは、橋小脳との連絡が主体となります🫡

(一部脊髄小脳とも連絡します)

上図のように、橋小脳は歯状核からなりますので、FPCの情報は最終的に歯状核に渡され、歯状核からの情報がDRTCを通って大脳皮質へ投射されます🏃♂️

さらに詳しく見ていくと、下図のようなポイントを通過していきます🏃♀️

FPCの走行

FPCの代表的な通過ポイント

・大脳皮質(4野・6野:特に運動前野)

・内包前脚(前頭橋路)

・中脳(大脳脚)

・橋(橋核→中小脳脚)←交叉

・後葉外側の小脳半球皮質(橋小脳)の顆粒細胞

脊髄小脳(一部)

歯状核(中位核)

DRTCの走行

DRTCの代表的な通過ポイント

・小脳(歯状核、(中位核))

・橋(上小脳脚)

・中脳(上小脳脚交叉)←交叉

・中脳(赤核)

・視床(VL・(VA))

・内包後脚(上視床放線)

・大脳皮質(4野・6野)

小脳に出入りする線維が通る経路は大きく3つあります!

上小脳脚(SCP)

・求心性線維:VSCT

・遠心性線維:室頂核と中位核から網様体・前庭神経核、歯状核から赤核・視床

中小脳脚(MCP)

・求心性線維:橋核から

下小脳脚(ICP)

・求心性線維:DSCT、前庭小脳路、オリーブ小脳路、三叉神経小脳線維

・遠心性線維:歯状核から下オリーブ核に向かう投射線維

小脳の解剖学的な位置はこちらの記事で詳しく解説しています⬇️

YouTubeでも解説していますよ⬇️

歯状核(中位核)からは、上小脳脚(交叉)を通って対側の赤核や視床へ投射します🏃♂️

視床を介すことで大脳皮質でも処理ができる情報へと変換されます☝️

視床に関してはこちらの動画で詳しく解説してます⬇️

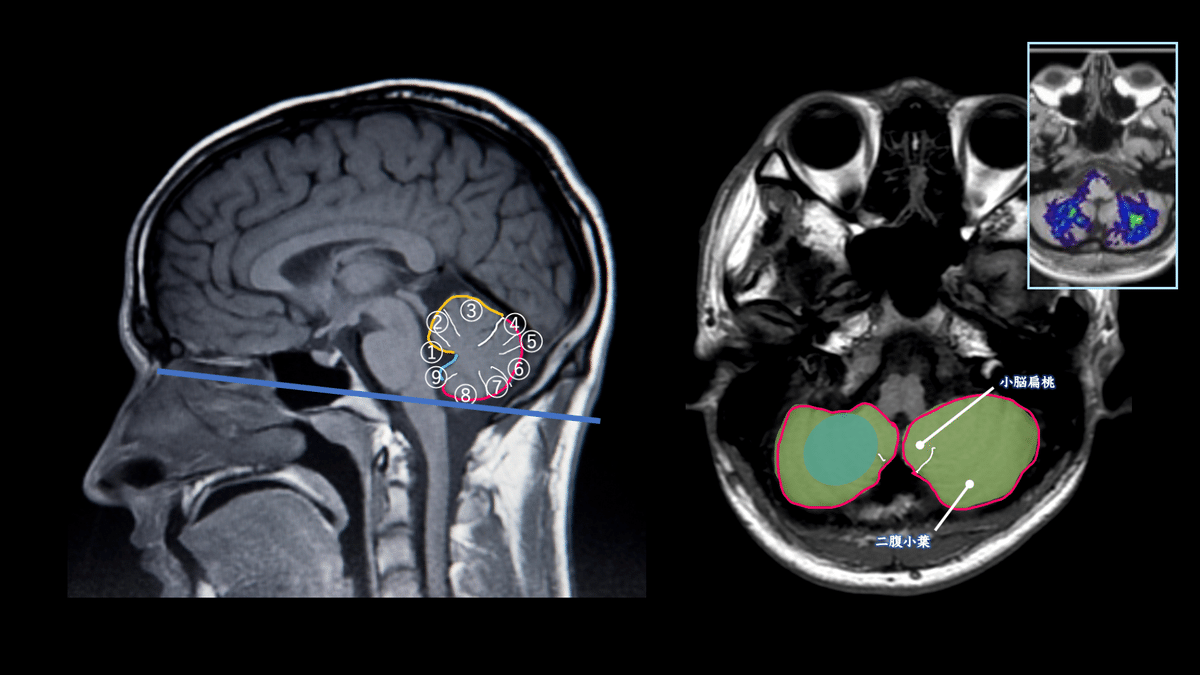

MRIで見るとこんな感じです⬇️

かなりイメージできてきたのではないでしょうか🤭?

ちなみに緑色の領域はFPCもDRTCも関与していて区別しにくいところになります👍

では、それぞれのさらに詳細な読影について解説していきますね✨

MRI読影

では、さっそくFPCとDRTCを探していきましょう🕵️

皮質レベル

まずは皮質レベルの読影です🕵️

皮質レベルでは、FPCが起始する領域もDRTCが終止する場所も4野や6野(主にPMC)になります🧠

4野にしても6野にしても、中心溝を探すのがオススメです!

4野は中心溝の前にある脳回の中心前回にありますし、6野は中心溝の前方の溝である中心前溝に存在しています☝️

⬆️のポイントを押えることで、ほとんどの場合に対応できるかと思います☝️

特に僕のおすすめは「pM bracket sing」「handkob sing」「Bified post CG sing」の3つです!

この3つだけでも結構な確率で見つけられますが、6つ全てを押さえておくとより安心かと思います👍

この方法で4野と6野を見つけることはできましたか?

半卵円中心レベル

続いては、半卵円中心レベルでの読影です🕵️

このレベルでは、上図のような場所を走行しています🏃♂️

右図のDTIを見ても、FPCとDRTCが重なっていることがわかると思います、、、

つまり厳密に区別することは困難ということですね、、、

ちなみこの辺りは「皮質脊髄路(CST)」「皮質網様体路(CRT)」「視床皮質路(THT)」なども走行するので、少なくとも一般的なMRIでは厳密に読影するのは難しいそうですね😭(DTTを用いても難しいそうですが…)

大まかなイメージで覚えておくのが良さそうですね🤔

放線冠レベル

続いては、放線冠レベルの読影をしていきましょう🕵️

このレベルでは、上図のような場所を走行しています🏃♂️

このレベルも、右図のDTIを見ても、FPCとDRTCが重なっていることがわかると思います、、、

つまり、放線冠レベルでも厳密に区別することは困難ということですね、、、

FPCの方がより広範囲から始まっている可能性がありますね!

このレベルでも「CST」「CRT」「THT」などが走行するので、MRIでの厳密な読影は難しいそうですね😭

こちらも大まかに覚えておきましょう🤔

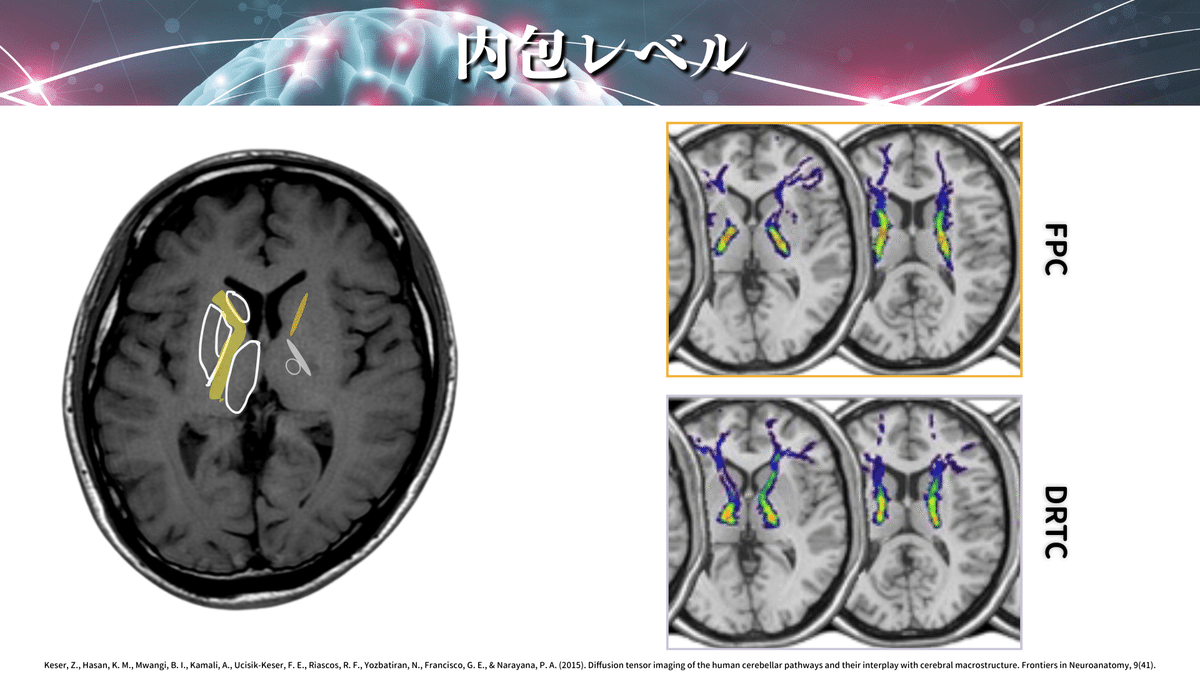

内包レベル

内包レベルでは、それぞれの走行の違いが見えてきますよ🕵️

FPCは、一般的に内包前脚(前頭橋路)を走行するとする報告が多いですね‼️

右図のDTIでは、前脚だけでなく後脚も走行しているようなので、内包全体的に走行している可能性がありますね🤔

DRTCは、一般的に視床VL核を経由し、その後は内包後脚(上視床放線)を走行して皮質に伝達するとされています🏃♂️

右図のDTIでは、FPCと同様に内包全体を走行している可能性がありますね🤔

ちなみにDRTCは、視床ではVL核を経由するとの報告が一般的ですが、今回の論文や他の報告では、VA核やVim核、CM核なども経由する可能性がありますね🤔

このような場合には、ひとまず一般的な報告をメインに覚えておいて、「それ以外の可能性もあるかもしれない」と頭の隅に置いておくのが良さそうですね👍

FPC:内包前脚

DRTC:内包後脚、視床VL核

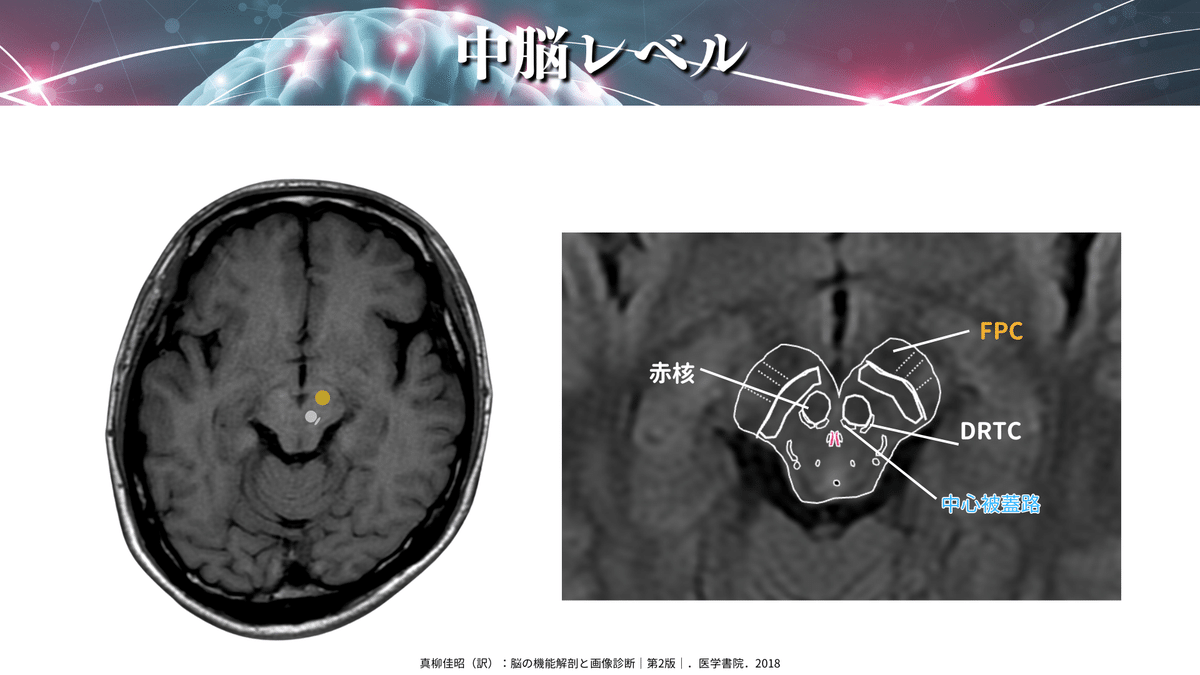

中脳レベル

ここからは脳幹レベルです!

小脳も見えてきますね🕵️

中脳(上丘)レベルでは、FPCは大脳脚の最も内側を走行し、DRTCは赤核および赤核周囲を走行して上行していきます🏃♂️

右図を見ても、FPCは大脳脚あたりを走行しているのが分かりますね✨

ただ、やや内側に限局しているというよりは、大脳脚全体を走行しているように見えます🏃♂️

DRTCは、上小脳脚交叉(SCPx)をした後は、赤核やその周辺を走行していることがわかりますね✨

中脳レベルは一般的な報告と大きな相違はなさそうですね👍

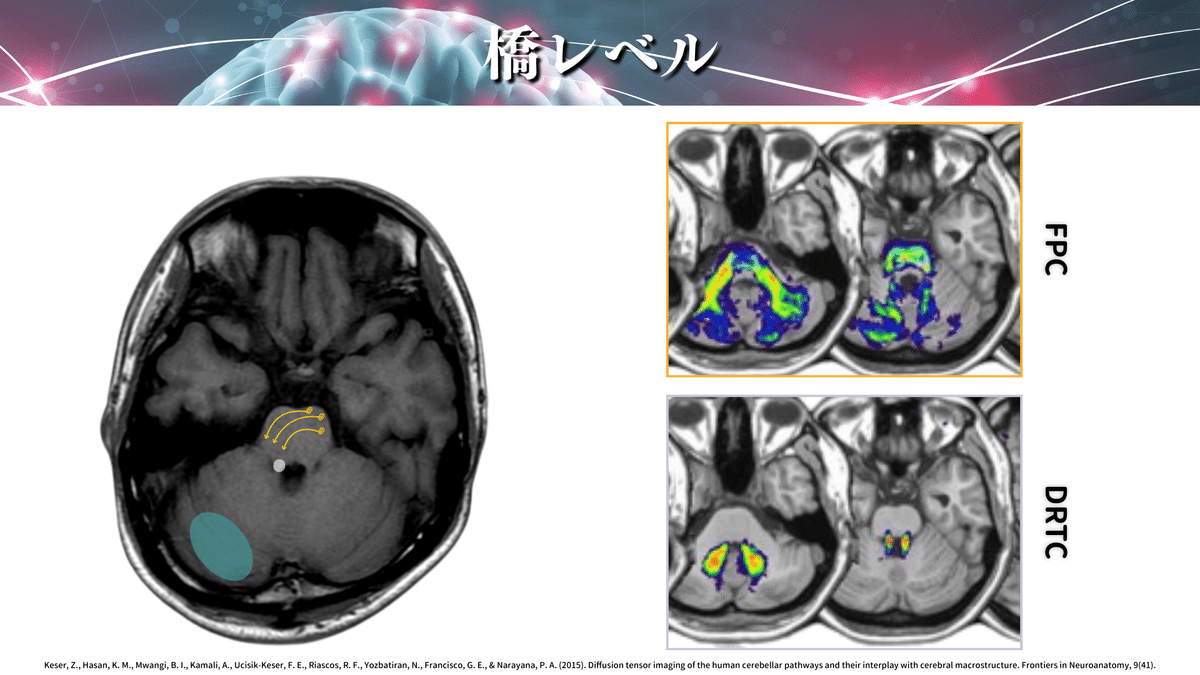

橋レベル

橋レベルです!

このレベルでは、小脳もメインになってきますね🕵️

FPCは、橋底部に多数存在している橋核に投射し、橋核小脳路(これが横走線維)を形成して、中小脳脚(MCP)を通って苔状線維として小脳に進入しします🏃♂️

このレベルよりも少し尾側のレベルになるとよりMCPが見やすいかと思います👍

今回紹介していないレベルのスライスも、こちらの記事では紹介しているので、ぜひご覧ください⬇️

DRTCは、歯状核(一部中位核)から起始し、SCPを通って上行していきます🏃♂️(その後、中脳のSCPxで交叉します)

小脳を見てみると、FPCからの入力系は後葉の小脳半球外側(橋小脳)の顆粒細胞に投射されていますね☝️

小脳半球に投射された情報(苔状線維)は、顆粒細胞→並行線維→プルキンエ細胞→小脳核(歯状核)のように情報が伝達され、DRTCを通って皮質まで情報が戻っていきます🏃♂️

一部は直接、小脳核に投射するものもあるようです🤔

今回の論文のDTI(右図)を見ても、ここまでの説明と矛盾はなさそうですね✨

ちなみに、小脳についてもさらに詳しく解説している記事がありますので、ぜひ一度ご覧ください🙇♂️

延髄レベル

最後は延髄レベルの読影です🕵️

延髄は走行しないので、小脳のみの解説となります☝️

DTIでも延髄の走行はありませんね!

このあたりはSCTとの関連が強いので、小脳に関する経路として合わせてご覧ください⬇️

このレベルでは、第Ⅷ小葉(二腹小葉)への投射があるようですね☝️

小脳への入力(苔状線維)では、大脳から橋を介して入力する線維が最も多いので、小脳においても対応する範囲が多いですね✨

まとめ

はい、ここまでお疲れ様でした!!!

いかがだったでしょうか😆?

FPCとDRTCがDTTで解析されている論文はなかなか少なく、さらにMRIのスライスで投射が見られる論文はかなりレアかと思います✨

僕レベルの知見ですので、もっといい論文や最新の論文を知っている方は、ぜひコメントください🙇♂️💦(切実に)

さて、話を戻しまして、この記事を読んで、「大脳小脳神経回路もこれで読影ができるぞ!」と思っていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです✨

今回の内容は、小脳・脳幹の走行位置などは本論文を参考にしていますが、機能に関しては参考書から主に書いていますので、気になる方は合わせて参考書(参考文献に記載)もご一読ください🙇♂️

様々な神経経路を一つ一つ丁寧に見ていき「どのレベルで損傷されているのか?」「損傷の程度は?」「臨床所見との相違はないか?」といった具合に症状を推測できると、患者さんへの評価や介入が変わっていくと思います☺️

ぜひ今回の知識を明日からの臨床にお役立ください🙇♂️

大脳小脳神経回路以外にも様々な神経経路の解説をしていますので、ぜひご覧ください⬇️

もっと理解を深めたい人や臨床への応用方法が気になる方には勉強会アーカイブがオススメです⬇️

では、また🦍🔥

参考文献

メイン論文⬇️

Keser, Z., Hasan, K. M., Mwangi, B. I., Kamali, A., Ucisik-Keser, F. E., Riascos, R. F., Yozbatiran, N., Francisco, G. E., & Narayana, P. A. (2015). Diffusion tensor imaging of the human cerebellar pathways and their interplay with cerebral macrostructure. Frontiers in Neuroanatomy, 9(41).

Welniarz, Q., Worbe, Y., Gallea, C.:The Forward Model: A Unifying Theory for the Role of the Cerebellum in Motor Control and Sense of Agency .Frontiers in Systems Neuroscience ,16,2022.

Radwan, A. M., Sunaert, S., Schilling, K., Descoteaux, M., Landman, B. A., Vandenbulcke, M., Theys, T., Dupont, P., & Emsell, L. (2022). An atlas of white matter anatomy, its variability, and reproducibility based on constrained spherical deconvolution of diffusion MRI. NeuroImage, 254, 119029.

Tan, S., Faull, R. L. M., & Curtis, M. A. (2023). The tracts, cytoarchitecture, and neurochemistry of the spinal cord. The Anatomical Record, 306(4), 777-819.

廣谷和香:小脳ならびに小脳脳幹病変に伴う運動失調に対する評価と理学療法.理学療法ジャーナル2024;58:1113-1121.

杉原泉:小脳の構造と機能.理学療法ジャーナル2024;58:1090-1097.

森本千恵、小池進介:小脳と認知機能.理学療法ジャーナル2024;58:1106-1112.

長谷公隆(編):運動学習理論に基づくリハビリテーションの実践 第2版 in DVD,P26-28,医歯薬出版,2016 .

水野昇(監訳),他:臨床神経科学とリハビリテーション.西村書店,2020.

宇川義一(編):運動失調のみかた, 考えかた-小脳と脊髄小脳変性症-.中外医学社、2017.

Eric .R.Kandel(編):カンデル神経科学 第2版,メディカル・サイエンス・インターナショナル,2022.

高橋昭喜(編):脳MRI 1.正常解剖.秀潤社,2005.

真柳佳昭(訳):脳の機能解剖と画像診断|第2版|.医学書院.2018.

岡本浩一郎(編):正常・偏位・異常との被殻で読影に役立つ!脳神経画像解剖ナビゲーション.Gakken.2022.

Duane E .Haines,佐藤ニ美(訳):ハインズ神経解剖学アトラス 第5版.2020.

渡辺雅彦:脳神経ぺディア.洋土社.2017.

水野昇,野村嶬:イラストレインテッドカラーテキスト 神経解剖学 原著第5版.三輪書店.2017.

サギョウ先生のプラットフォーム

YouTube

X