後索-内側毛帯路の走行とMRI読影

どうも、サギョウ先生です!

今回は、タイトルにあるように臨床でよく出会う「感覚障害の主な原因となる後索-内側毛帯路(DCML)」の走行をMRIから読影できるようになっていきましょう!

ということで、今回は「 Brainstem anatomy with 7-T MRI: In vivo assessment and ex vivo comparison. 」を読んで、得られた知見とこれまで僕が学んできた知識を織り交ぜながらDCMLが読影できるように書いていこうと思います‼️

※機能については、参考書を主体にまとめています✍️

もう一つの代表的な感覚経路の「脊髄視床路(STT)」についてもまとめていますので、合わせてご覧ください🙇♂️

ちなみにFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

【注意】

あくまでも今回の論文をサギョウ先生視点かつ、DCMLの走行と機能に焦点を当てて解説していますので、必ず一次情報を参照してください。

この論文は、ミニレビューなので、さまざまな論文から画像等を引用しています。今回の解説は、あくまでも本論文からわかる範囲での解説になるので、さらに詳しく知りたい場合は、元の論文まで辿っていただけると幸いです。

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が大好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強していきましょう🦍🔥

では、本題にいきましょ〜う!

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

皮質脊髄路(CST)や皮質網様体脊髄路(CRST)をまとめていると、脳幹の構造の複雑さに改めて驚きました😵

CSTとCRSTの論文はこちら⬇️

と同時に、自分の脳幹構造の理解が曖昧なことに気づきました、、、😭

STTの次作として、DCMLについての走行についても調べてみると、脳幹構造を理解することから逃げることはできないな、、、😨

そんなことを思い、脳幹の構造を解説している論文はないかな〜と調べていたら、DCMLの走行についても脳幹構造についても解説している神論文に出会ったのです😳✨

⚠️注意⚠️

脳画像読影にあたり、解説している内容は「あくまでも目安」程度ということをご理解ください。

脳には個人差があり、どれだけ解像度が高い検査を行っても限界はありますので、目の前の患者さんに当てはまらないことがあります。

今回の知識は、あくまでも参考程度にとどめていただき、実際の症状と照らし合わせながら評価を行ってください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

この論文の推しポイント

この論文は、7T MRIという超高性能なMRIを用いて、生体内の脳幹イメージングと、生体外MRIおよび組織学的データと比較した最初の研究なんです😳

(僕は3T MRIまでしか見たことありません)

さらにポイントとして、この研究の対象となったのは46歳の健康な女性と48歳の女性遺体でして、対象条件が近いので比較的精度が高いことが予想されますね💡

生体内と生体外のMRI画像と組織学的染色像を比較し、生体外における詳細な脳幹構造に基づいて、これまでの技術では解析が困難であった、生体内における脳幹構造や灰白質核と白質路を特定しています!!!

これはすごい😳!!!

詳細が気になる方は、ぜひ原著をご覧ください🙇♂️

今回読影する範囲はコレ!

では、早速読影していきましょう!

読影していくのは以下の範囲になります🧠

本来、DCMLは脊髄での走行も特徴的なのですが、普段よく目にする頭部MRIでは脊髄まで見れることは少ないと判断したので、延髄よりも頭側のMRIを抜粋しています🙇

DCMLの機能を復習

まずは機能を簡単に復習していきましょう!

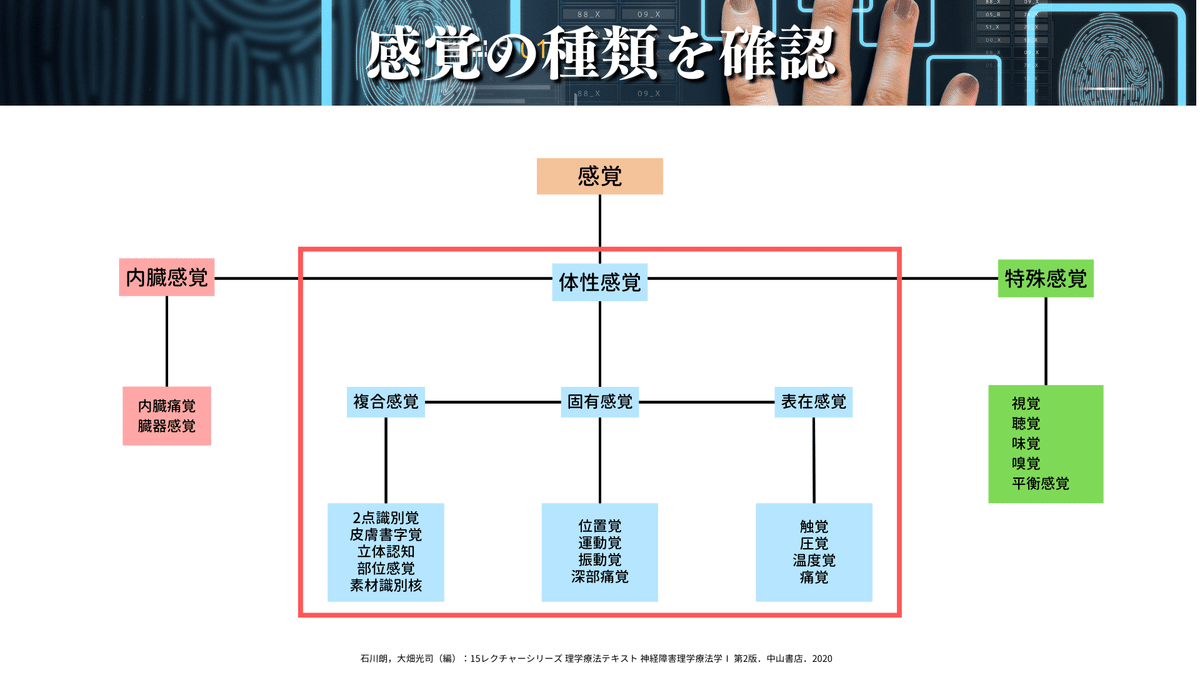

感覚は大きく3種類に分かれますが、DCMLはその中の「体性感覚」に関与しています🖐️

体性感覚はさらに3種類に分かれまして、その中の2つの「固有感覚」と「複合感覚」」の伝達を主に担っていますよ!

体性感覚は、別の分け方もありまして、大きく2種類に分けることができます!(上図)

「意識」にのぼる・のぼらないの2つなのですが、「意識=大脳皮質」と思ってもらえれば大丈夫です🧠

つまり、意識にのぼる感覚とは大脳皮質まで投射される感覚で、意識に上らない感覚とは小脳や脳幹に投射する感覚という認識で大丈夫です🫡

DCMLは「意識にのぼる感覚」に関与しています☝️

意識にのぼらない固有感覚を伝達する神経経路の「脊髄小脳路」はこちらにまとめています⬇️

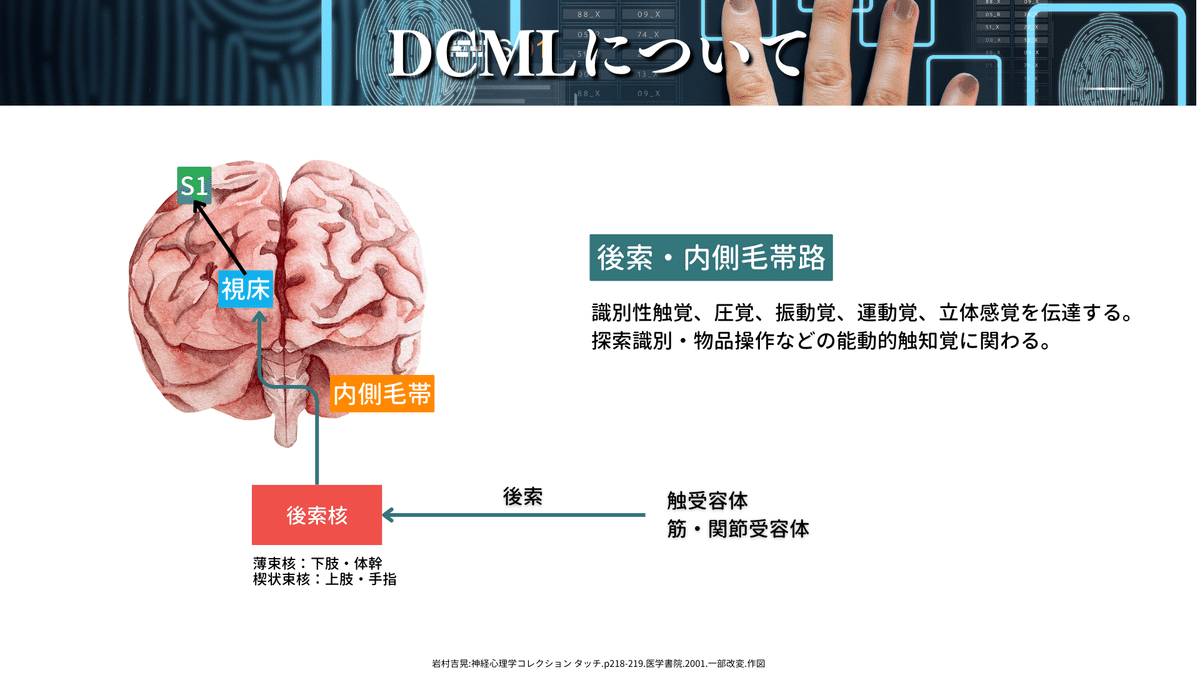

DCMLは、脊髄の後索(DC)を上行して延髄の後索核まで軸索を送るニューロンと、脳幹の(延髄で交叉をして対側の)内側毛帯(ML)を視床まで上行する軸索を送るニューロンから構成されています✌️(上図)

だから「後索-内側毛帯路(DCML)」というわけですね🤔

DCMLが伝達する感覚情報は、運動覚や位置覚、振動覚といった固有感覚や識別性触覚や立体感覚などの複合感覚などです🖐️

つまり、物品操作に特化しているヒトには必須級の感覚を大脳に送る重要な神経線維ということですね😳

DCMLの性質を簡単にまとめてみました⬇️(下図)

DCMLの特徴

高度な体部位局在:

▶︎各体部位に対応する神経線維が特定の配列で並んでいる

ex): 体の異なる部分、例えば手や足に触れた時、それぞれの触覚情報は特定の神経線維を通って脳に伝わります。脳内では、手からの情報が入る領域と足からの情報が入る領域が異なり、これが高度な体部位局在です。

迅速な変化に対する正確な応答:

▶︎刺激の動きや筋伸長など、迅速に変化するパラメーターにも敏感に反応

ex): 手のひらに何かが急に動いたり、筋肉が素早く伸びたりすると、その変化に即座に反応して感覚情報を脳に伝えます。これにより、手のひらに何かが滑ったり、筋肉が伸びた時の細かな動きや位置の変化を正確に感じ取ることができます。

単一モダリティの感覚刺激に対する選択的応答:

▶︎特定の感覚モダリティに特化して反応する

ex): 皮膚に触れた時に感じる触覚に反応する線維は、その触覚にのみ反応します。同じ線維が、例えば温度変化や痛みに対しては反応しません。これが、触覚という特定の感覚モダリティに選択的に応答するということです。

鋭敏な空間的識別能力:

▶︎空間的な識別能力が高い

ex): 指先に何かが触れた時、その触点がわずかにずれても区別できるのは、指先の神経線維が小さな領域(皮膚受容野)を持っているからです。これにより、触れた物の形や位置を非常に精密に感じ取ることができます。例えば、点字を指で読めるのは、この鋭敏な空間的識別能力のおかげです。

ちなみに、後索を上行する神経線維の中には上肢の固有感覚線維は全て含まれていますが、下肢の線維は一部しか含まれていないとのことです🖐️

めちゃくちゃ手に特化した感覚伝導路ですね😳👍

最後に今回読影を行わない脊髄レベルの解説をしていきます🫡

脊髄ではどのような場所を走行するのか見ていきましょう👀

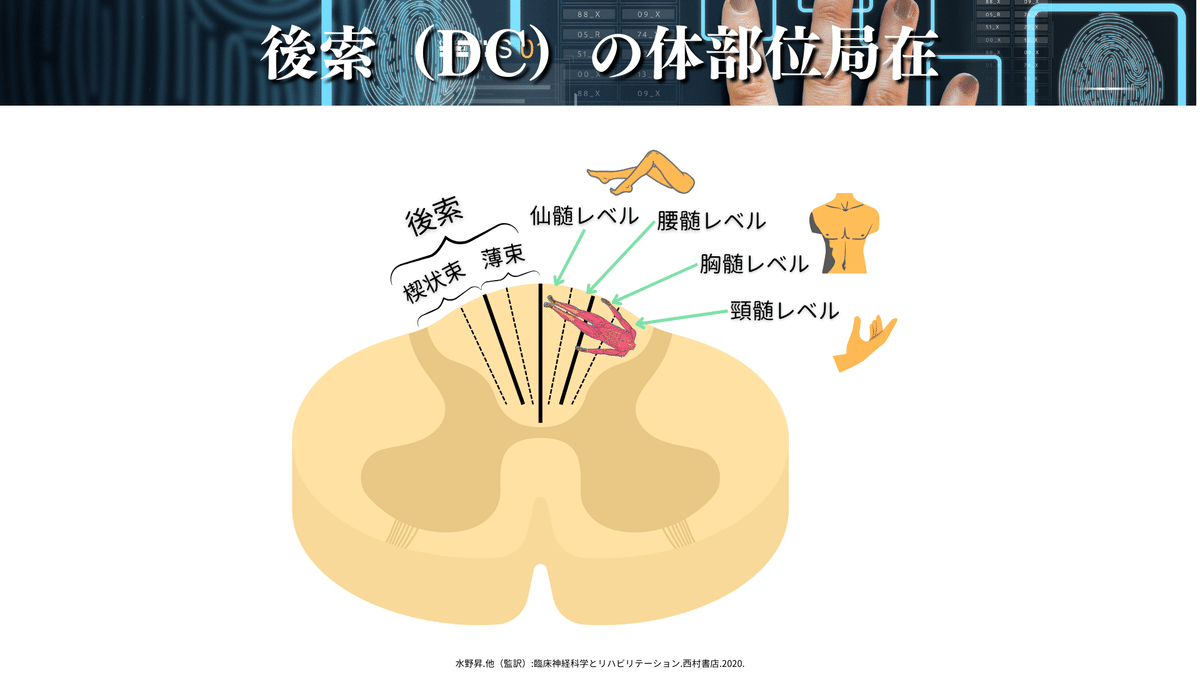

DCMLに参加する求心性神経線維は、後根から脊髄に進入後、灰白質には進入せずに直接後索を上行(一部は灰白質へ進入するがメインではない)していきます🏃♂️(上図:🟥の領域)

後索は「薄束」と「楔状束」の2つに分けられまして、薄束は内側、楔状束は外側に位置します🔍

ここでは、体部位局在が明確で、内側には仙髄レベルの求心性線維が、外側には頸髄レベルの求心性線維が上行していきます🏃♂️(上図)

薄束:主に仙髄・腰髄レベルの下半身に関わる感覚情報

楔状束:主に胸髄・頸髄レベルの頭部を除く上半身に関わる感覚情報

楔状束では、主に手や手指の感覚情報を含んだ求心性線維が上行していきます🖐️

つまり、楔状束と手の関係が深いということですね😆

(脊髄小脳でも重要になるので覚えておきましょう)

さて、ここからはDCMLの走行を見ていきましょう🕵️

DCMLの全体像

まずは全体像を見てイメージをつけていきましょう!

刺激を感じると、同側の脊髄後索を上行し、延髄下部で交叉するのがポイントですね💡(詳細は下記)

さらに詳しく見ていくと、下図のようなポイントを通過していきます🏃♀️

Instagramではパッと見やすい画像を投稿しています⬇️

DCMLの代表的な通過ポイント

・脊髄(後索)

・延髄(後索核→内側毛帯)

・橋(内側毛帯)

・中脳(内側毛帯)

・視床VPL(VPS)

・放線冠

・半卵円中心

・一次体性感覚野(S 1)

DCMLはすでに述べたように同側脊髄の後索を上行し、延髄下部に在る後索核に終止します🏃♂️

後索核(薄束核と楔状束核から成る)からは、延髄被蓋部を緩やかに上行しながら交叉(毛帯交叉)し、対側の延髄内側毛帯を上行していきます🏃♂️(上図)

脳幹の内側毛帯を上行した神経線維は、視床VPLへ終止し、視床頭頂路を経てS1へ投射されます🧠

ちなみに、視床頭頂路はSTTからの情報なども含まれながら皮質まで投射されています(厳密には出力される視床核によって若干投射先が異なります)☝️

この視床頭頂路に関しましては、以下のように言われています📣

視床頭頂路はマクロ的にもミクロ的にもヒト成人脳では同定できない。

ですので、視床頭頂路の解説はあくまでも参考程度に聞いてくださいね👂

MRIで見るとこんな感じです⬇️

かなりイメージできてきたのではないでしょうか🤭?

では、それぞれのさらに詳細な読影について解説していきますね✨

MRI読影

では、さっそくDCMLを探していきましょう🕵️

DCMLは脊髄・延髄レベル以外ではSTTの近くを走行する(主に内側)ので、STTと比較するとより分かりやすいと思います💡

ぜひSTTの記事も読んでくださいね⬇️

※今後2つの線維を合わせた記事も作成しますね!

では、本題を進めていきます🫡

皮質レベル

上図からS1を探すことはできますか?🕵️♀️

できなかった場合も安心してください☺️

これから1つづつ解説していきますよ👍

皮質の領域を探すのであれば、例の如くまずは「中心溝」を見つけましょう🔍

なぜなら、S1は中心後回に位置しており、中心後回は中心溝の後にある脳回だからその名前がついています👍

⬇️のポイントを押えることで、ほとんどの場合に対応できるかと思います☝️

特に僕のおすすめは「pM bracket sing」「handkob sing」「Bified post CG sing」の3つです!

この3つだけでも結構な確率で見つけられますが、6つ全てを押さえておくとより安心かと思います👍

ここまでで、「中心溝」を見つけられたと思いますので、その後方にある「中心後回(S1)」も見つけられたと思います✨

ちなみに!

S 1にもM 1と同様に感覚のホムンクルス(身体部位局在)があります👄🖐️🦵(上図)

上図の左側の画像は、学校の教科書などでも見たことがあるのではないでしょうか?

こちらはかなり古いホムンクルスになりまして、現在は右図下のようなホムンクルスが確認されています👀

最近のホムンクルスの特徴は、各身体部位の情報が体性感覚野全体に分布(手足などの領域が限局化されていない)しています☝️

これは、感覚情報が一部の領域に限定されるのではなく、より広範に共有されていることが推察されますね🤔

ちなみにM1のホムンクルスもびっくりするくらい改変されていますので、合わせて覚えておきましょう☝️

少し補足です!!!

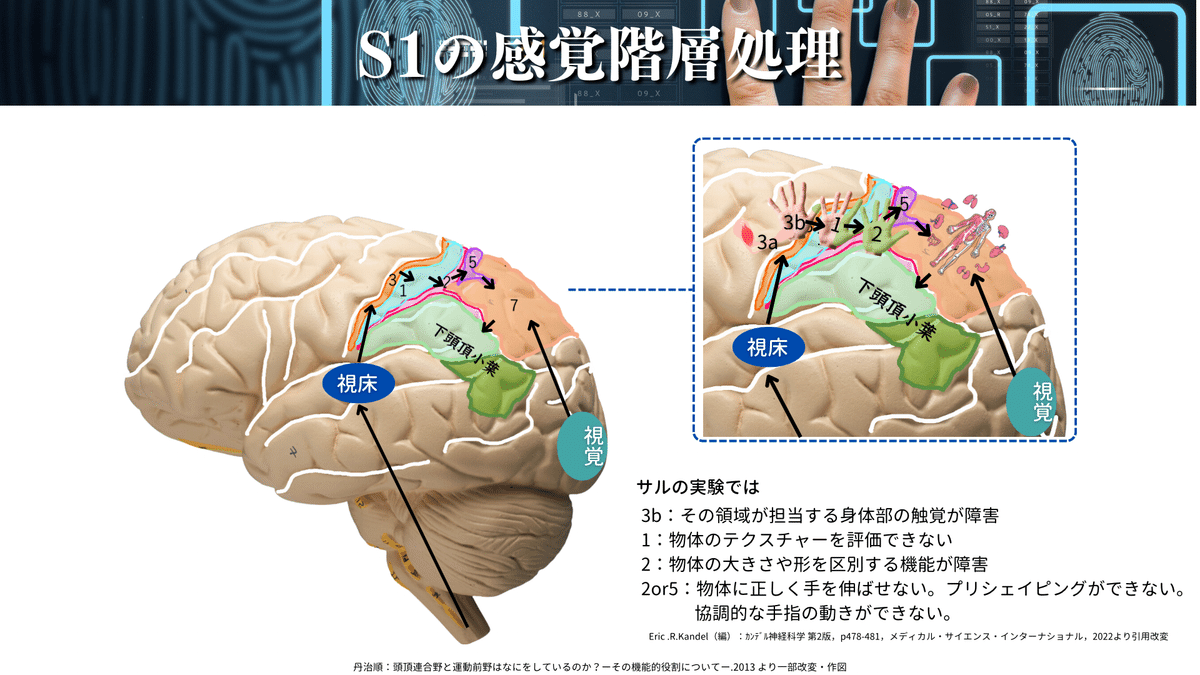

S1はブロードマンエリアでは3.1.2野が対応していて、3野はさらに3a野と3b野に分かれます🧠(上図)

3a野では、主に固有感覚情報が処理されて、3b野では、皮膚感覚情報が処理されます👍

DCMLは伝達する感覚情報の種類によって、若干投射する視床が異なりまして、固有感覚情報は視床VPSへ、触覚情報は視床VPLにそれぞれ投射されます🏃♂️

その後、視床VPL(VPMも)からの神経線維は3b野に終止し、視床VPSからの神経線維は3a野に終止します‼️

ややこしくなってきましたので、まとめます⬇️

DCMLの感覚情報の違いによる経路

固有感覚情報

脊髄後索→延髄後索核→対側の内側毛帯→視床VPS→S1(3a野)

皮膚感覚情報

脊髄後索→延髄後索核→対側の内側毛帯→視床VPL→S1(3b野)

さて、S1を探すことはできたでしょうか🕵️♀️?

次は皮質下のレベルになっていきますよ👍

半卵円中心レベル

次はこのレベルです!

上図ではどこをDCMLが通るのでしょうか?🕵️

では、さっそく解説にいきますね☝️

上図のように大体この辺りをDCMLは通過していきます👍

CRTやCSTよりもさらに後方にあるイメージですね!

ちなみに、このレベルでは視床頭頂路の読影になりますので、STTと同じ走行をします🏃♂️

半卵円中心レベルはマスターしましたか?

次は放線冠レベルです🏃♀️

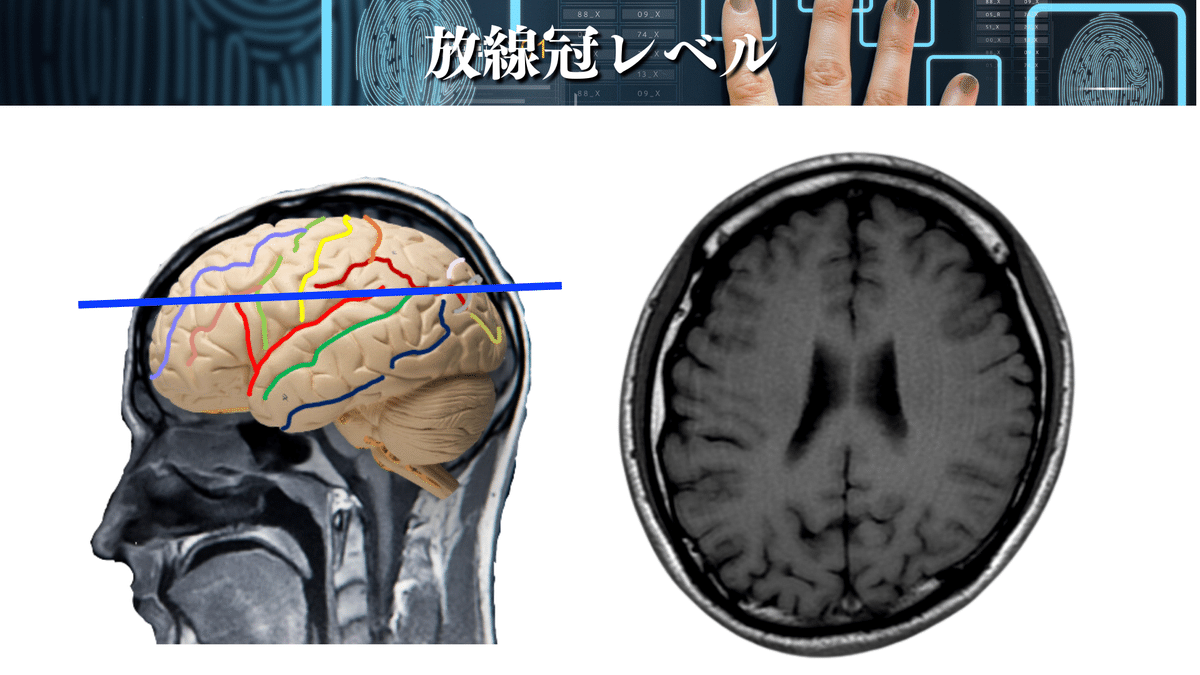

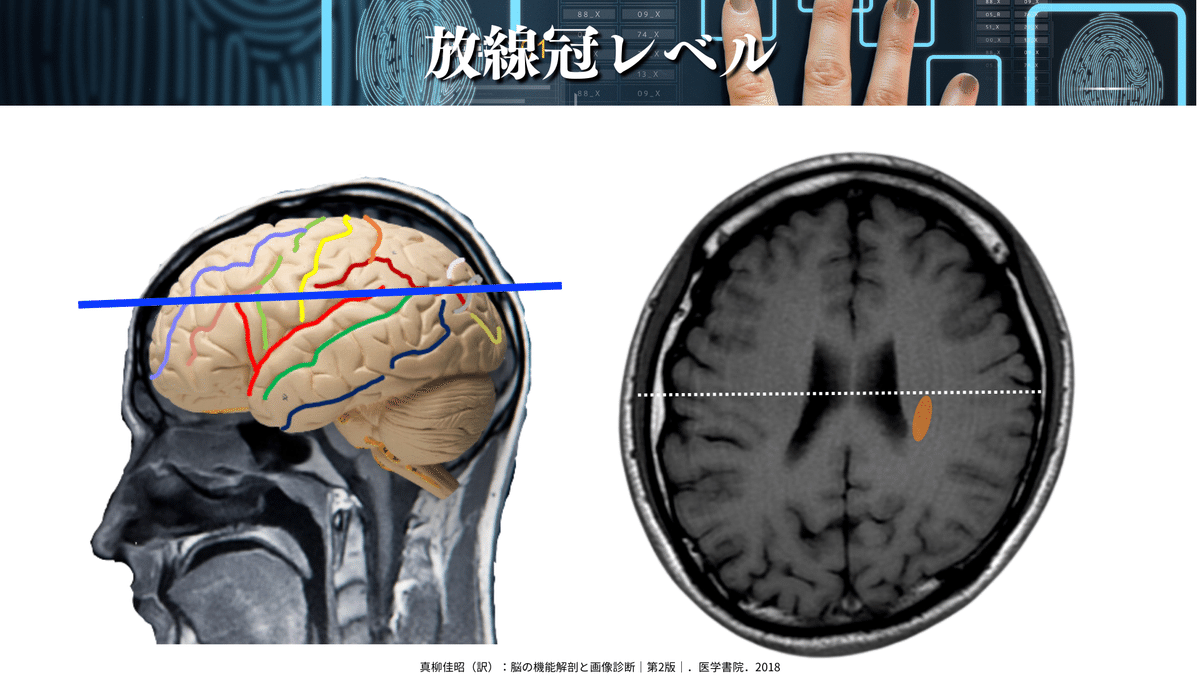

放線冠レベル

このレベルは、他の神経線維を探す際にもよく見るスライスになりますので、DCMLもイメージできるようになっていきましょう✨

まずは、大まかにDCMLの走行を見ていきましょう👀

上図のような走行をしていきます🏃♂️

ポイントとしては、側脳室(体部)の真ん中の線よりも後方を走行する(CSTのさらに後方を走行する)イメージです!

ただ、視床からS1に向かう線維(視床頭頂路)は上視床放線という線維束の一部になっているので、厳密に同定するのは難しいかと思います、、、🥹

あくまでも「この辺りを通るだろうな〜」と思ってもらえると嬉しいです☺️

では、次は内包後脚の解説にいってみましょう🏃♀️

内包レベル

このレベルはよく養成校の授業や参考書で解説される部分ではないでしょうか🤔?

このレベルでは、DCMLは視床または内包後脚を走行しています🏃♂️

改めて!

DCMLは脊髄の後索から脳幹の内側毛帯を経て視床まで投射する線維のことを指しますので、ここまでで解説した線維は厳密にはDCMLではなく、「視床頭頂(皮質)路」といいます🏃♂️

あくまでも視床までをDCMLと言いますので、国家試験などでは気をつけてください🙇♂️

視床頭頂路には、DCML以外にもSTTからの感覚情報も含まれているので、内包レベルよりも頭側のスライスの損傷では、表在(皮膚)感覚情報も固有感覚情報もどちらも損傷を受けている可能性があることを理解しておきましょう!

また、顔の感覚情報は「三叉神経視床路」にて情報伝達されるのですが、こちらは視床VPMへの投射後に視床頭頂路の一部になりますよ☝️

もっと詳細を見てみると〜👁️✨

こんな風になります😆

オレンジに染めた部分がDCML(STTも)の通過位置になります👍

このレベルでは、視床VPL(VPS)または上視床放線(視床頭頂路)を走行していることが推測されます🏃♂️

ちなみに、視床VPSはVP核に含まれていて、VPLやVPMの上部に位置していると言われています💡

(具体的な解剖学的な位置に関しては、動物研究では見つけることがでいたのですが、ヒトを対象にした研究ではみつけることができませんでした、、、見つけた方は教えていたでけると嬉しいで😭)

動物研究はこちら⬇️

内包後脚についてマスターできましたか😉?

次からは脳幹へ移っていきますよ🏃♀️

いよいよ今回の論文のメインになります✨

ちなみに、今回解説している論文からの引用画像は、詳細な同定が行なえるため生体外のMRIや標本を使用しています!

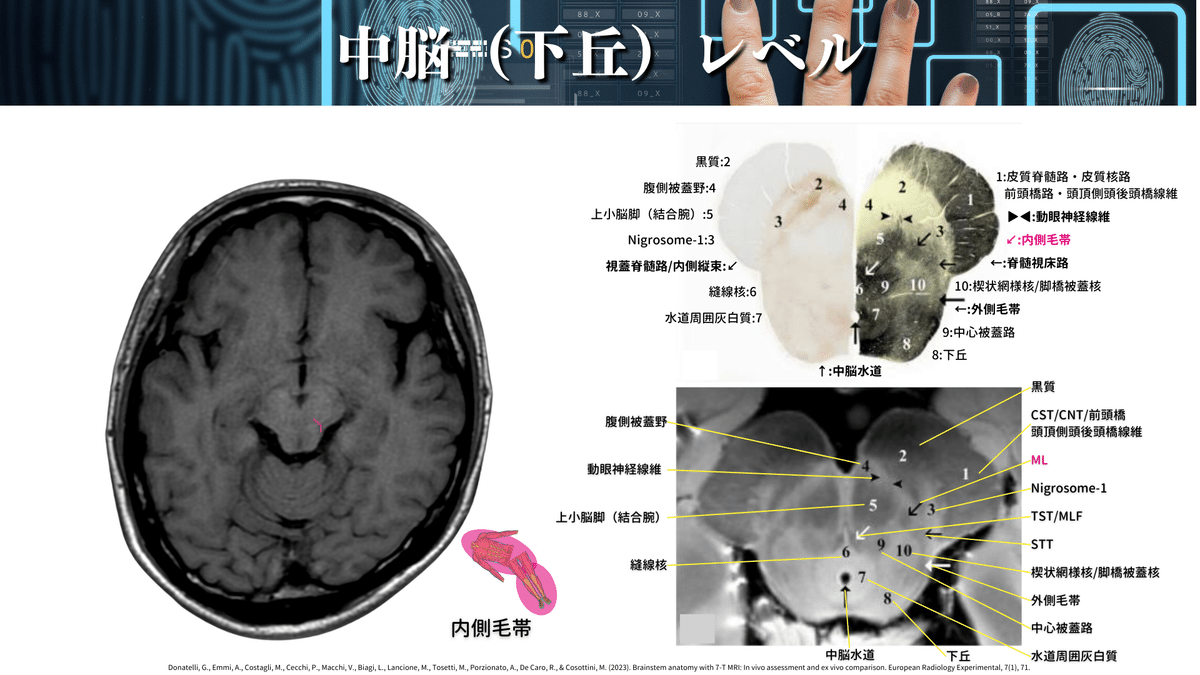

中脳(上丘)レベル

脳幹の初めは中脳レベルになります!

ちなみに脳幹レベルになると構造が複雑かつ、小さくなりますので、MRIだけでの同定はめちゃくちゃ至難の業です、、、

が!!!!

今回の論文では、7Tという超高機能MRIで解析しているので、これまでの報告よりも詳細な解剖学的位置を報告しています‼️

しかし、僕らが普段見ることができるMRIではここまでの解像度で読影できることは少ないかと思いますので、あくまで目安程度にしていただけると幸いです🙇

脳幹の構造を詳しく知りたい方は、⬇️のnoteをご覧ください。

今回は触れていないスライスまで解説しています✨

YouTubeでも解説しています⬇️

脳幹レベルからはSTTとは別の経路を走行しますので、大まかでもいいのでイメージしていきましょう👍

中脳(上丘レベル)での内側毛帯はSTTの腹側に位置しています🔍(上図:右)

また、このレベルでの体部位局在は「上肢:腹内側」「下肢:背外側」に配列されていますね🤔

では、7T MRIで見てみましょう👀

上図は上丘レベルになります!

上丘レベルでは、本論文では内側毛帯が明記されていませんが、参考書では左図のように赤核の外側に位置していると記載されています🤔

上図は下丘レベルになります!

このレベルでは、右図の「黒い↙︎」で内側毛帯が示されていて、左図(今回の読影範囲)と似た走行をしています🏃♂️

このことから、今回の読影範囲は上丘と下丘の間に位置するレベルのスライスだと思われます🤔

いや〜しかし7T MRI 画像はめちゃくちゃ解像度が高いですね😳

中脳レベルもマスターしましたか?🕵️

次は橋レベルにいきますね🏃♀️

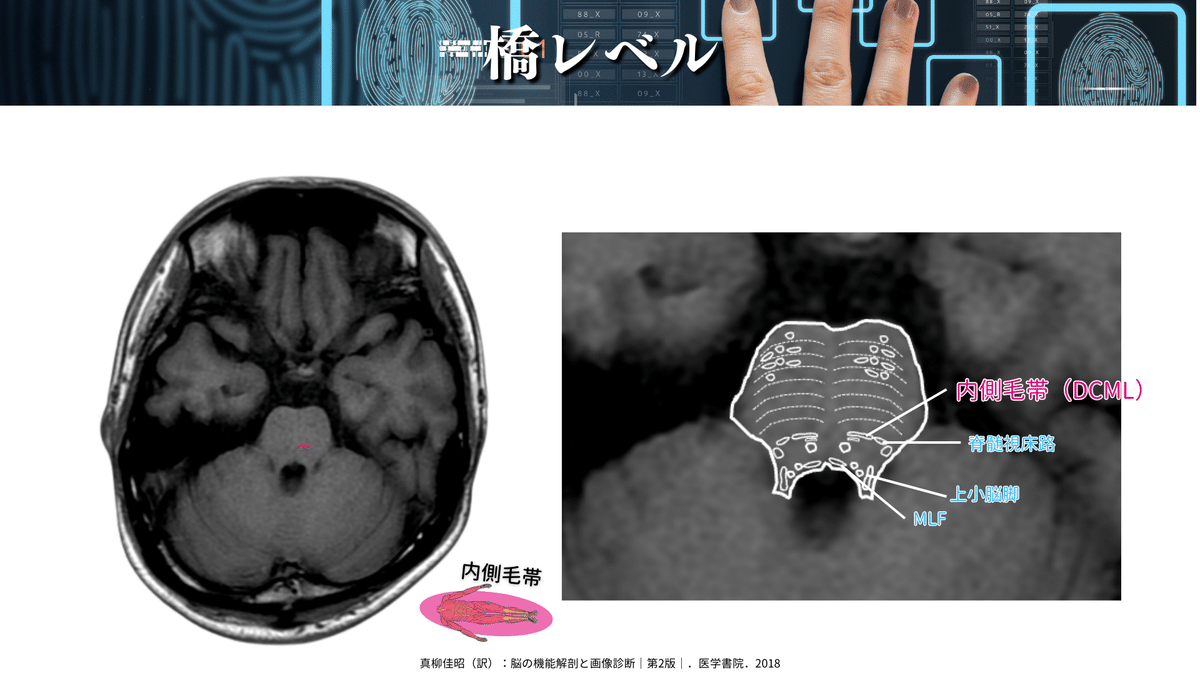

橋レベル

橋の構造として、橋底部(腹側)は橋核や横走線維が主であり比較的シンプルなのですが、橋被蓋(背側)は様々な上・下行性神経線維や脳神経などがあり複雑な構造となっています🤔

DCMLは、橋底部と橋被蓋の境界の目印となるので、同定できると損傷範囲などを推測しやすくなりますよ☝️

ちなみにこのレベルでの内側毛帯の体部位局在は「上肢:内側」「下肢:外側」となっており、ほぼ水平になっていますね👀

では、7T MRIを見ていきましょう🔍

今回の読影範囲は、上小脳脚レベルと言いまして、このレベルでは右図の「5」に位置します👍

他の参考書を参考にして作成した、左図の位置と概ね同じ(やや外側)に位置しているようです✨

より詳細な解剖学的な位置を知りたい方は、僕のnoteを見てくださいね👀

今回は解説していない外転神経核レベル(中小脳脚が見える)の解説もしています🤭

ちなみに、内側毛帯の外側をSTTが走行しますが、とても近くに位置しているので同時に損傷されることも多そうですね🤔

いよいよ次で最後になりますよ!!!

延髄レベル

上図ではどこをDCMLが通るでしょうか?🕵️

では、さっそく解説に移りますね☝️

延髄では延髄被蓋の真ん中(中心)を走行していきます🏃♂️

では、7T MRIを見ていきましょう🔍

上図を見ても分かるように、脳幹の中でも延髄はさらに複雑ですね、、、

この(下オリーブ核)レベルでは、内側毛帯は内側(正中より)に位置(右図:2)していて垂直になっているのがわかりますね😳

延髄レベルでは、「上肢:背側」「下肢:腹側」に体部位局在があります👐

DCMLは延髄尾側レベル(今回の読影範囲よりも下位)で交叉をして対側の内側毛帯に投射しているので、延髄での損傷があった場合、内側毛帯の損傷であれば対側の感覚障害が、後索核(交叉する前)の損傷であれば同側の感覚障害が出現する可能性があります🕵️

(延髄の正中に近い領域の損傷では両側の可能性もあります)

まとめ

はい、ここまでお疲れ様でした!!!

いかがだったでしょうか😆?

まず、僕からの一言なのですが、

「それにしても、ほんとに7T MRI画像の解像度は凄かったですね😳✨」

大興奮です!!!

さて、話を戻しまして、この記事を読んで、「DCMLもこれで読影ができるぞ!」と思っていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです✨

今回の内容は、脳幹の走行位置などは本論文を参考にしていますが、機能に関しては参考書から主に書いていますので、気になる方は合わせて参考書(参考文献に記載)もご一読ください🙇♂️

また、視床頭頂路は曖昧な部分がありますので、STTの記事と合わせて読んでいただけるとより理解しやすいかと思います😁

⬇️の論文では視床頭頂路をDTTで解析してます!

今後、新たな情報が手に入り次第、この記事をアップデートしていきます🫡

(別の記事になるかもですが)

CSTやSTTと同様に一つ一つのレベルを丁寧に見ていき「どのレベルでDCMLが損傷されているのか?」「DCMLの損傷の程度は?」「臨床所見の感覚障害との相違はないか?」といった具合に症状を推測できると、患者さんへの評価や介入が変わっていくと思います☺️

ぜひ今回の知識を明日からの臨床にお役立ください🙇♂️

CSTの走行との比較もオススメですので、CSTの記事もご覧ください⬇️

では、また🦍🔥

参考文献

メイン論文⬇️

Donatelli, G., Emmi, A., Costagli, M., Cecchi, P., Macchi, V., Biagi, L., Lancione, M., Tosetti, M., Porzionato, A., De Caro, R., & Cosottini, M. (2023). Brainstem anatomy with 7-T MRI: In vivo assessment and ex vivo comparison. European Radiology Experimental, 7(1), 71.

Tan, S., Faull, R. L. M., & Curtis, M. A. (2023). The tracts, cytoarchitecture, and neurochemistry of the spinal cord. The Anatomical Record, 306(4), 777-819.

Muret, D., Root, V., Kieliba, P., Clode, D., & Makin, T. R. (2022). Beyond body maps: Information content of specific body parts is distributed across the somatosensory homunculus. Cell Reports, 38(11), 110523.

丹治順:頭頂連合野と運動前野はなにをしているのか?ーその機能的役割についてー.2013.

石川朗,大畑光司(編):15レクチャーシリーズ 理学療法テキスト 神経障害理学療法学Ⅰ・Ⅱ 第2版.中山書店.2020.

岩村吉晃:神経心理学コレクション タッチ.医学書.2001.

水野昇(監訳),他:臨床神経科学とリハビリテーション.西村書店,2020.

Eric .R.Kandel(編):カンデル神経科学 第2版,メディカル・サイエンス・インターナショナル,2022.

高橋昭喜(編):脳MRI 1.正常解剖.秀潤社,2005.

真柳佳昭(訳):脳の機能解剖と画像診断|第2版|.医学書院.2018.

岡本浩一郎(編):正常・偏位・異常との被殻で読影に役立つ!脳神経画像解剖ナビゲーション.Gakken.2022.

Duane E .Haines,佐藤ニ美(訳):ハインズ神経解剖学アトラス 第5版.2020.

渡辺雅彦:脳神経ぺディア.洋土社.2017.

水野昇,野村嶬:イラストレインテッドカラーテキスト 神経解剖学 原著第5版.三輪書店.2017.

サギョウ先生のプラットフォーム

YouTube

X