◆特定医療費(指定難病)受給者証が届きました/まずは償還払い請求をしよう

〜自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎と暮らす のんびり主婦ブログ〜

2020年11月に申請した「特定医療費(指定難病)支給認定 新規申請」が認定され、2021年1月15日に受給者証が届きました。認定まで3ヶ月ほどかかると言われていたので、予想よりも1ヶ月ほど早い到着です。

まず私の申請状況について、軽く説明しますね。

・私の場合、自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎が指定難病の対象となりますが、自己免疫性肝炎はステロイド治療を行わないため、主治医と相談の上申請しないことになりました。新規申請では、原発性胆汁性胆管炎のみ申請しています。

・原発性胆汁性胆管炎の病状が一定程度の診断基準を満たしていることが申請の条件となりますが、私の場合1項目だけ基準を満たしていません。ですが、主治医と相談の上申請することにしました。

診断基準を全て満たしていなくても、今回の私のように認定される場合もあるようですね。

さて、ここからは実際に届いたものを紹介しようと思いますが、私が大阪府民のため、これから紹介するものは全て大阪府の様式となりますので、悪しからずご了承くださいませ。

◉これらのものが郵送で届きました

1.特定医療費(指定難病)受給者証

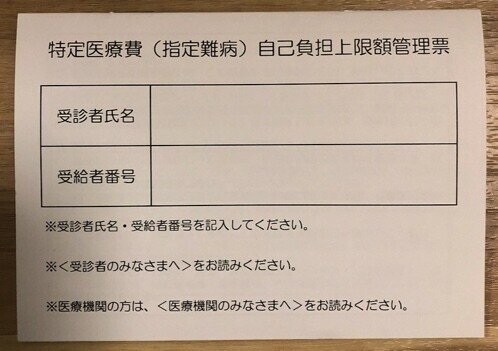

2.特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

3.特定医療費(指定難病)の支給認定を受けた方へ しおり

4.特定医療費(指定難病)償還払い請求のご案内 しおり

※特定医療費(指定難病)請求書 折り込み済み

5.特定医療費(指定難病)証明書

1.特定医療費(指定難病)受給者証

大阪府の場合は、このような様式で届きます。

裏面に注意事項が記載されていますので、届いたら読んでおきましょう。

認定された疾病の診療を指定医療機関で受ける際に、こちらの受給者証と2.の自己負担上限額管理票を病院窓口へ提出します。そうすることで、自己負担割合が3割から2割へ軽減されます。

さらに、1ヶ月の自己負担額が、受給者証に記載されている上限額に達した月はそれ以上の自己負担はありません。

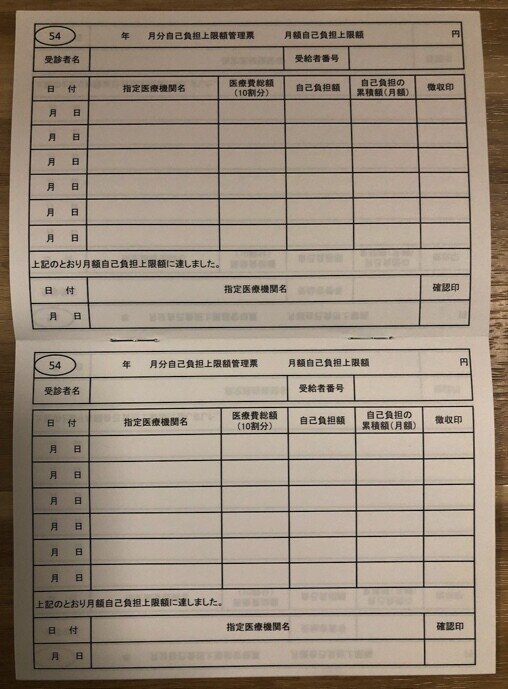

2.特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

(表紙)

(中身)

その名の通り、自己負担上限額を管理するものです。

認定された疾病で指定医療機関にかかる際には、受給者証と合わせて自己負担上限額管理票も窓口へ提出しましょう。

3.特定医療費(指定難病)の支給認定を受けた方へ しおり

受給者証を使用するにあたっての案内と注意事項が記載されています。

受給者証が届いたら、必ず目を通しておきましょう。

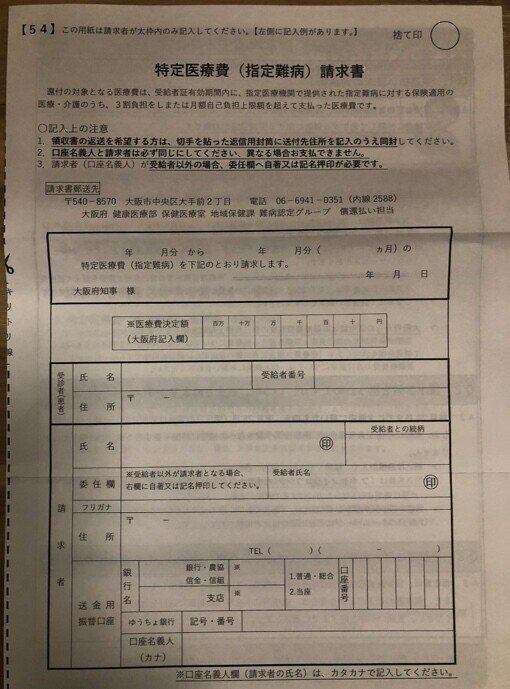

4.特定医療費(指定難病)償還払い請求のご案内 しおり(特定医療費(指定難病)請求書 折り込み済み)

◾️償還払い請求とは?

・・・まず、医療費助成の開始日は、保健所へ申請した日です。保健所への申請日から受給者証が手元に届くまでの間に支払った指定難病の医療費等は、必要書類を揃えて請求先へ郵送することで差額が返金されます。これが償還払い請求です。

例えば、私の例で説明しますね。

私の場合、保健所への申請日が2020年11月11日。

その後、12月に診察を受けましたが、その日はまだ受給者証が手元に届いておらず、とりあえず診察代とお薬代を3割負担で支払いました。その後、申請が認定され受給者証が手元に届いたのが2021年1月15日。申請が認定されたため、実際の負担は2割でよくなりました。12月に支払っていた3割負担分から、実際の負担額2割を差し引いた1割分の返金を請求する、というのが償還払い請求です。

もし、受給者証が手元に届くまでに、1ヶ月の自己負担上限額を超えて支払っていた場合、上限額との差額を請求することも償還払い請求に含まれます。

しおりには、償還払いに関する案内が記載されていますので、目を通しておきましょう。

○償還払い請求に必要な書類 ①②・・・必須 ③④・・・該当者のみ

①特定医療費(指定難病)請求書 〈必須〉

・・・記入例を見ながら、必要事項を記入しましょう。

②請求する特定医療費を証明する書類 〈必須(次のA・ Bどちらか)〉

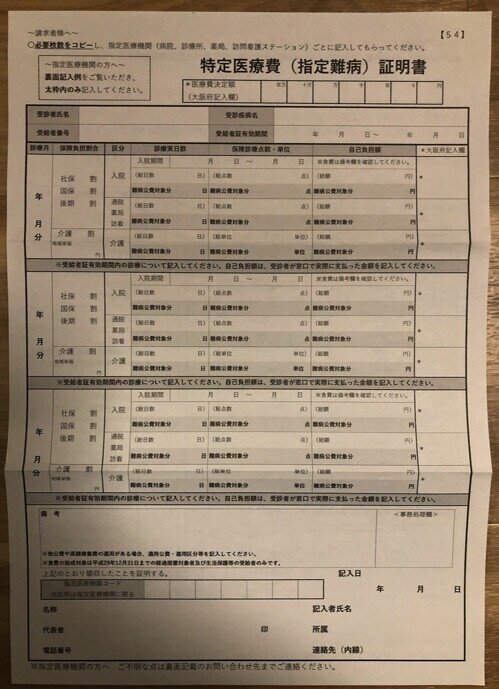

A 特定医療費(指定難病)証明書(5.の書類)

→指定医療機関が作成する証明書です。

→指定医療機関ごとに作成が必要です。※証明書の発行手数料は請求者負担

B 領収書の原本 (受診日の記載、領収印、明細書があるものに限る)

→指定難病以外の診療や受給者証有効期間外の診療を含む場合は、A特定医療費証明書を提出してください。

※指定難病以外、受給者証有効期間外、指定医療機関以外、保険適用外の診療は助成の対象外。

※領収書で償還払いの計算ができない場合、A特定医療費証明書の提出が求められます。

※領収書の返送が必要な場合は、返信用封筒を同封。

③自己負担上限額管理票の写(請求月分) 〈該当者のみ〉

→初めて受給者証が届いたときなど、自己負担上限額管理票に記載がない場合は、提出不要。

※私の場合、今回初めて受給者証が届いたため提出不要。

④健康保険発行の療養費支給決定通知書の写し(請求月分) 〈該当者のみ〉

→高額療養費精度の上限額を超えて医療費を支払ったとき等に提出が必要。償還払い請求の前に加入健康保険へ療養費の還付請求を行ってください。

※私の場合、今回は該当するものが無いため提出不要。

①〜④の必要書類が揃ったら、指定された住所まで郵送してください。

私の場合は、①請求書と、②−B領収書(診療明細書含む)の原本を揃えて郵送しました。

②–A特定医療費証明書を改めて医療機関へ作成を依頼するよりも、領収書(診療明細書含む)を提出する方が楽チンだと思います。そのため、保健所へ申請後に診察を受ける場合は、領収書(診療明細書含む)を大事に保管しておきましょう。

5.特定医療費(指定難病)証明書

こちらはすでに4−2−Aで紹介済みですので、ここでは割愛いたします。

ちなみに、大阪府の場合、毎月20日までに大阪府へ届いた償還払い請求については、翌月25日に還付金が支払われます。なお、書類に不備があった場合は、この限りではありません。

はぁ。。。

ここまで記事を書いて、やっと特定医療費の助成制度について少しずつ理解しつつあります。

ややこしいですね。

でも、今回届いた書類については、比較的わかりやすい表現が多いように思います。

大阪府の保健所、及び健康医療部と言えば、今はコロナで大変お忙しい部署ですよね(あ、大阪府に限らず、全国ですね)。今回はスムーズに受給者証を届けてくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

少しでもこの記事が読者のみなさまのご参考になれば幸いです。