モノの流れを体感できる時代

Amazonで「あ、近くの配送店到着した!」とか、UberEatsで「いまあそこの信号で止まってるんだ」とか、注文した商品がどこにあるのかをリアルタイムで確認できる。

いまでは当たり前だけど、初めて体験した時は、凄い時代になったなぁなどと感動したものです。

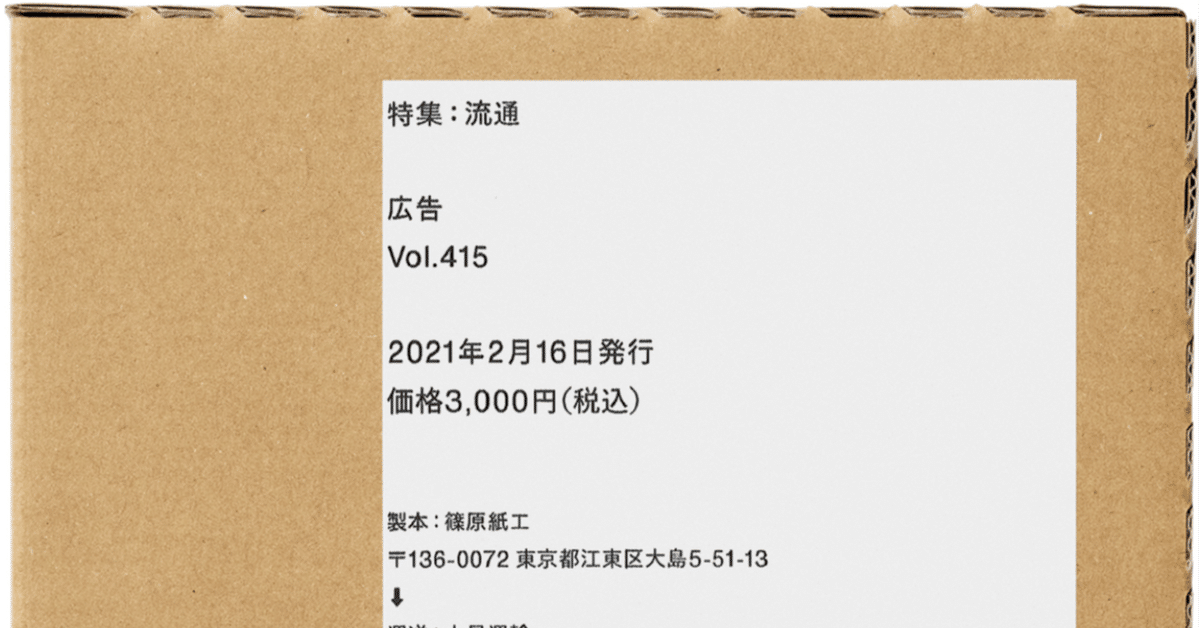

もう半年近く前に、結構これすごい発明だなと思ったのが、毎回面白い誌面づくりをしている、雑誌『広告』Vol.415(特集:流通)の表紙。それがこれです。

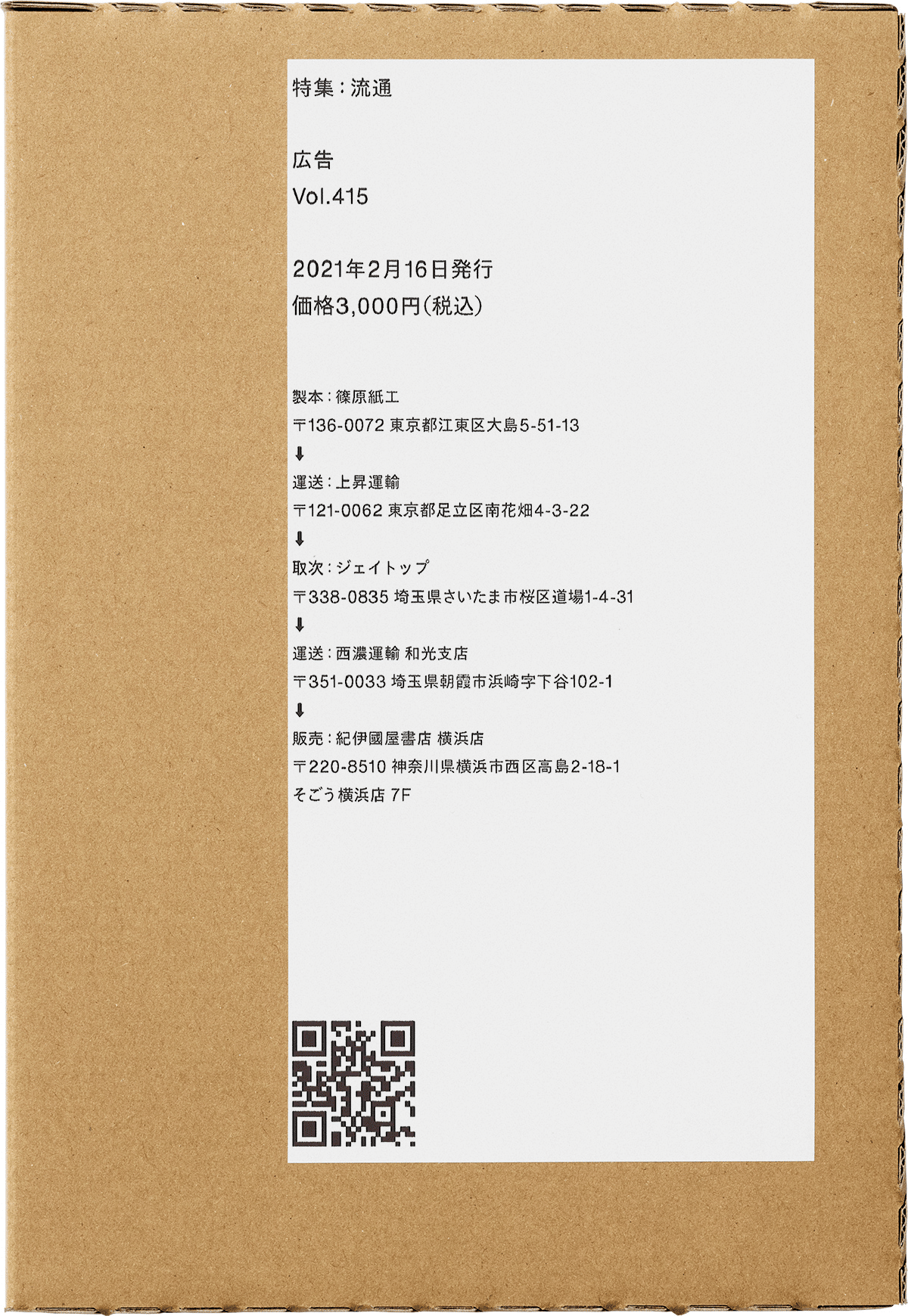

何が面白いかと思ったのか、表紙がダンボールだからではありません。そう、気づきました?どういう流通を経て、本屋さんに届いたのかが、表紙に記されているところです。製本→運送→取次→運送→販売とそれぞれの会社名と所在地が書かれています。

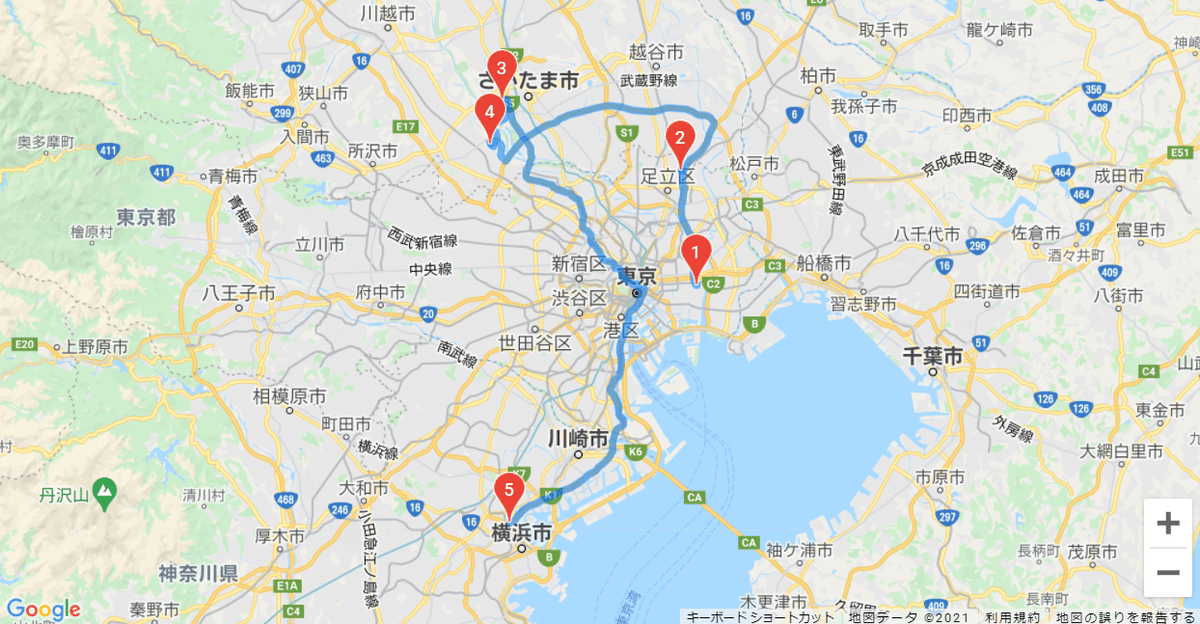

そして、この表紙の画像は撮影したものではありません。ここのサイトで現在地や任意の書店を選ぶと流通経路が分かる仕掛けになっています。

そしてこのように、流通経路がグーグルマップに表示されます。

一部ではあるものの全国の書店で取り扱っているため、その流通経路は250種類、表紙も当然250種類あるそうです。

そもそも、全体テーマ「いいものをつくる、とは何か?」の第3弾がこの“流通”ですが、なぜ雑誌『広告』が、流通を特集したのか、先のnoteに編集長の小野さんが次のように書かれています。

新しい技術やビジネスモデル、そしてコロナ禍によって「流通」のあり方が様変わりしています。いま、商品や作品がつくり手のもとを離れてから受け手に届くまで、いったい何が起きているのか。物理的な商品から映画や音楽などのコンテンツまで、「流通」にまつわる様々な視点を集めました。

(中略)

これは、「より早く」「より安く」を追求し、時間とコストを“ゼロ”に近づけようとする現代の「流通」に対する問題提起です。この装丁をとおして商品が手元に届くまでの人の営みやものと流通の関係に目を向けるきっかけとなれば幸いです。

ネットショッピングすると、送料という文字にゲンナリしていた私は反省しました。そりゃそうですね、こういう風に何箇所も中継されて手元に商品が届くんだから、タダの場合は商品に送料が含まれてなきゃいけない。

ここを見ると、まだ書店に残っているところもあるようなので、気になった方は書店を探してみてください。

ちなみに、noteで3,000円で全記事読めるようですが、いくつもの中継点を経て書店に届いたダンボール装丁の雑誌、やっぱり手に取りたくなりますね。

いいなと思ったら応援しよう!