タイ文字のループレス系書体の変遷—ATypI 19 Tokyoから

昨年9月に開催された、ATypI 19 Tokyoの講演から。プロンパン・スクスメク(Promphan Suksumek)さんによる『タイ文字のループレス系書体の変遷』を紹介したい。なお、翻訳して字幕をつけておいたので、おいそぎの向きは動画を直接どうぞ!

タイ文字をみたことのある人は多いとおもう。

タイ文字はブラーフミー系のひとつで、つまりインド周辺にたくさん存在する書記系と親戚関係にある。

その造形状の特徴はなんといっても「ループ」の存在だ。文字のいろんな箇所にちいさな「○」がくっついている。タイの友人たちにきくと、おどろくべきことにこのループは読み書きにはさして必要ではないのだそうだ。

タイでたまに見るアルファベットみたいなの何語なんだろう・・・って思ってたけど、ループレススタイル?の普通のタイ語らしい pic.twitter.com/U4prlK8bI1

— Daigo ʅ(・Θ・)ʃ (@Daig_O) May 9, 2020

ある方のツイートから

じっさいタイの街には「ループレス」と呼ばれる、ループのない文字があふれている。ではループはもう使わないのかというとそうではなく、伝統的でフォーマルな場面ではやはり必要で、併用されている。

プロンパン・スクスメクさんのFlickrから

ループレスは現代的で「西欧文化風」のイメージがある。つまりひらたくいえば、ラテン文字とよく調和するため、広告などを中心にひろく使われている。

日本をふくめた非ラテン文字の国々では、ラテン文字風の文字デザインには強い需要があり、よく使われデザインされるいっぽうで、文化的是非が議論をよぶこともめずらしいことではない。

(講演のスライドから:Manoptica)

そしてじっさい、タイの人気書体「Manoptica」はいかにもHelvetica風で、「ああ、ループレスはラテン文字風にするためなのね」とおもってしまうかもしれない。

(講演のスライドから)

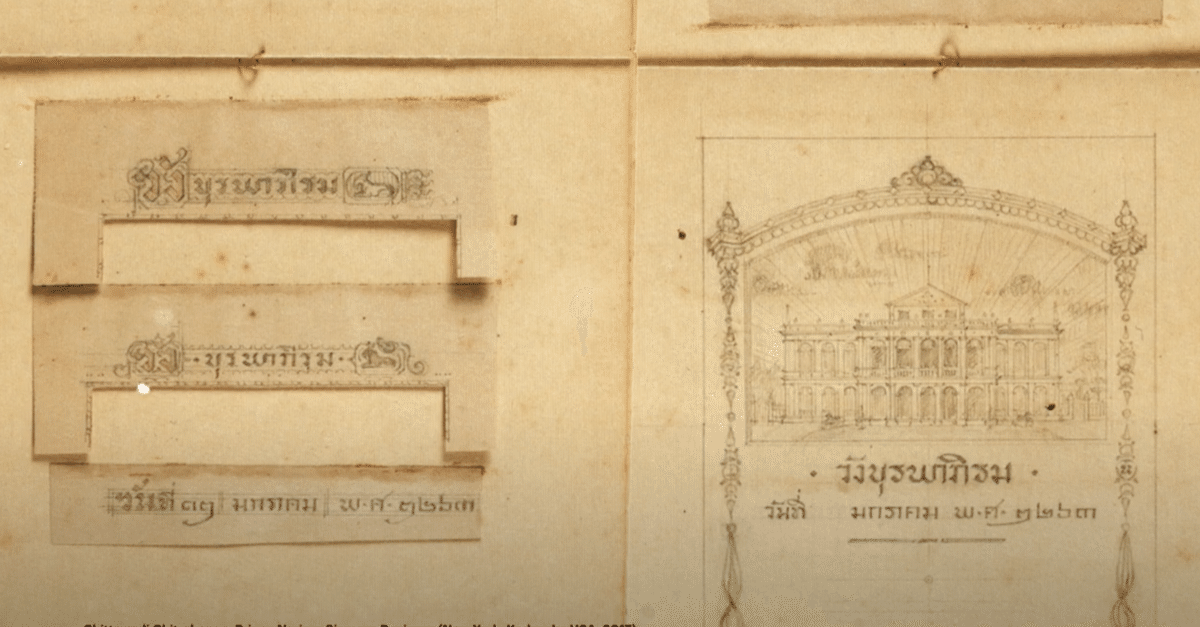

しかし、プロンパン・スクスメクさんのこの講演によれば、事態はもうすこし複雑だ。じつはループレスの起源は19世紀末にまでさかのぼることができ、20世紀初頭にはナリッサラーヌワッティウォン王子の影響によって直接の起源といえる書風、ナリス体が登場している。

(講演のスライドから)

上段「サラ・ア(กะ)」 中段「ポー・プン(ผ)」 下段「ポー・パーン(พ)」

左列が伝統的ループ字形。中列がかつてのループレス字形。

右列が読みやすく改良された近年のループレス字形。

ループレスのサラ・アがやや伝統的字形にもどっていることに注目。

極端にラテン文字風に進化したループレスだが、いまでは揺り戻しがあり、手書きのストロークを取り入れることで、読みやすさの改良がつづいているとのこと。

豊富な資料や事例をとりいれたとても興味深い講演です。日本語に翻訳して字幕をつけておいたので、興味のある方はぜひ。また、タイ文字のデザインに関する資料として、日本語で気軽にみられるものとしては案外貴重なのではないかとおもう。大曲都市さんが、字幕の翻訳には手をいれてくださっています。ありがとうございます。

ちょっと補足

プロンパン・スクスメクさんの所属する、カッサンディーマークは2002年に設立された、バンコクのグラフィックデザインファームで、2008年からは書体デザインの分野でも活躍している。

ナリス王子と交流のあったイタリア人アーティスト、コッラード・フェローチは「シン・ピーラシー」として知られる。

下は、プロンパン・スクスメクさんのInstagram。

いいなと思ったら応援しよう!