ボルダー(ボルダリング)の魅力 初心者目線

初心者目線で、ボルダー(ボルダリング)の魅力をふたつ、語ってみる。

ぼっちでも楽しめる

スポーツの中には、複数でないと楽しむことが難しいものがある。

団体前提のスポーツ、対戦相手を必要とするスポーツは、その傾向が強い。

これらのスポーツを個人で楽しむとなると、バスケのシュートとか、サッカーのドリブルとか、テニスや卓球の壁打ちとか、野球の壁当てとか、ボクシングのシャドーとか、そういった感じだろうか。

その点、ボルダーは個人スポーツなので、ぼっちでもスポーツそのものを楽しめる。相手は人ではなく、あくまで壁、あくまで課題(登るコース)である。

学校に通っているうちは部活などに溶け込めないといった人もいるかもしれない。しかし、社会人の趣味としてやる分にはそのあたりの心配はない。社会人バレーボールなどのように、どこかに入らないとできないようなスポーツでもない。

この界隈だと、初心者のうちは教えたがりおじさんへの遭遇、あるいはジムの空気感との相性があり得る。ただ、そのようなジムばかりではない。ジムを何軒か回れば空気の合うジムもあるだろうと思う。そういったジムを見つければ、ぼっちでも、ひとり黙々と打ち込むことができる。

仲間でわいわいやりたいという人でももちろんできる。実際、そういった人もよく見る。多様なスタイルに合っているという話である。

登り方の自由度、頭脳戦、パズル要素

ボルダーは、フィジカル一辺倒のスポーツではなく、頭もかなり要求される。つい先日のJBC2025の女子決勝課題から、選手ごとの登り方の差が大きく現れた場面を3つ紹介する。

決勝第1課題:スタート→初手

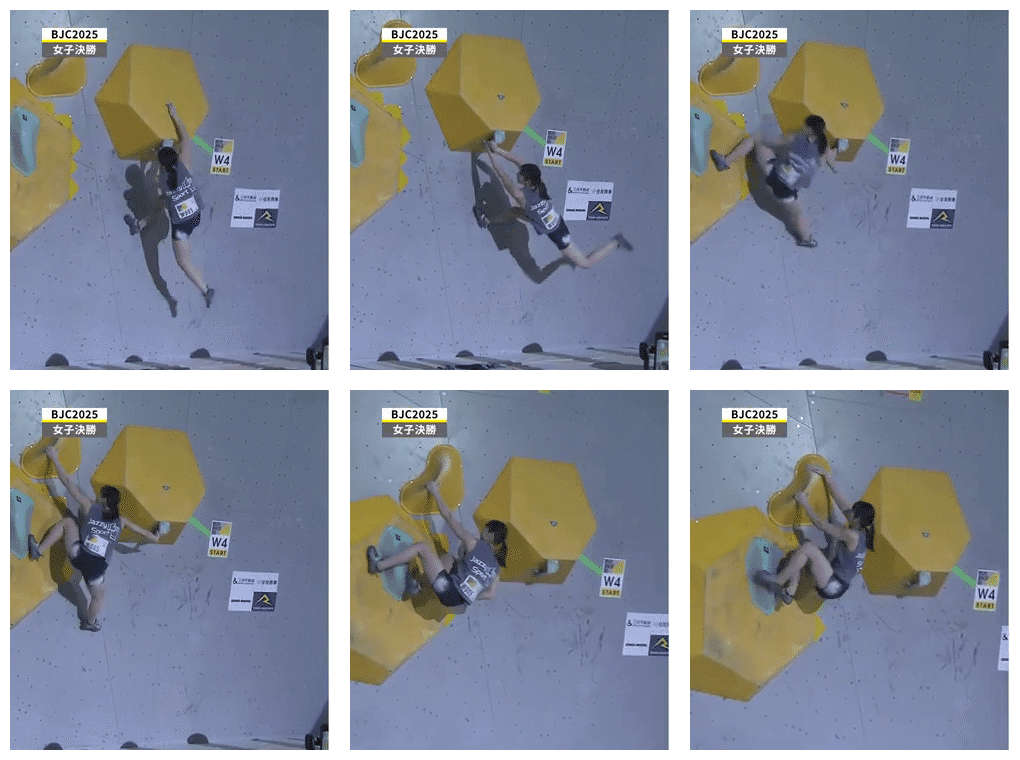

地上からジャンプしてスタートを取った、次の一手。初手の動き。

横に並ぶ3つの赤いホールド(突起物)のうち、左2つを掴み、その後、右のホールドを掴みに行くことになる。左2つを掴む際、摘まむ力(ピンチ力)が要求される。

① 関川愛⾳選手 第1登

多くの選手が、スタートの次のホールドに両手で飛びつく、ダイナミックな動きをしていた。以下は決勝第1課題を最初に一撃(初トライでゴール)していた関川愛⾳選手のもの。なお、「愛⾳」と書いて「めろでぃ」と読む。

関川愛⾳選手 第1課題 第1登 初手

② 森秋彩選手 第3登

唯一、森秋彩選手だけは異なる動きをしていた。スタート後、スタートホールドに左足を掛けて(手に足)、かかとで体を支えたまま(ヒールフック)、左手、そして右手を伸ばして掴みに行っていた。

森秋彩選手 第1課題 第3登 ヒールフック

森秋彩選手は、スタティックな動き(ダイナミックでない動き)を選ぶ傾向があるので、このような動きになる。

森秋彩選手といえば、パリオリンピック2024のリードで圧巻の登りを見せたことが記憶に新しい。ゴールに手を掛けるところまで登り、100点満点中96.1点を叩き出した、しかもそれを準決勝と決勝の両方で達成したのは森秋彩選手だけだった。リードは一発勝負でどこまで高く登れるかを競う競技であり、それがため、森秋彩選手はリードだけでなくボルダーでも、両手両足が離れるダイナミックな動きを避けて、スタティックな動きを選ぶ傾向がある。

決勝第2課題:ゾーン手前

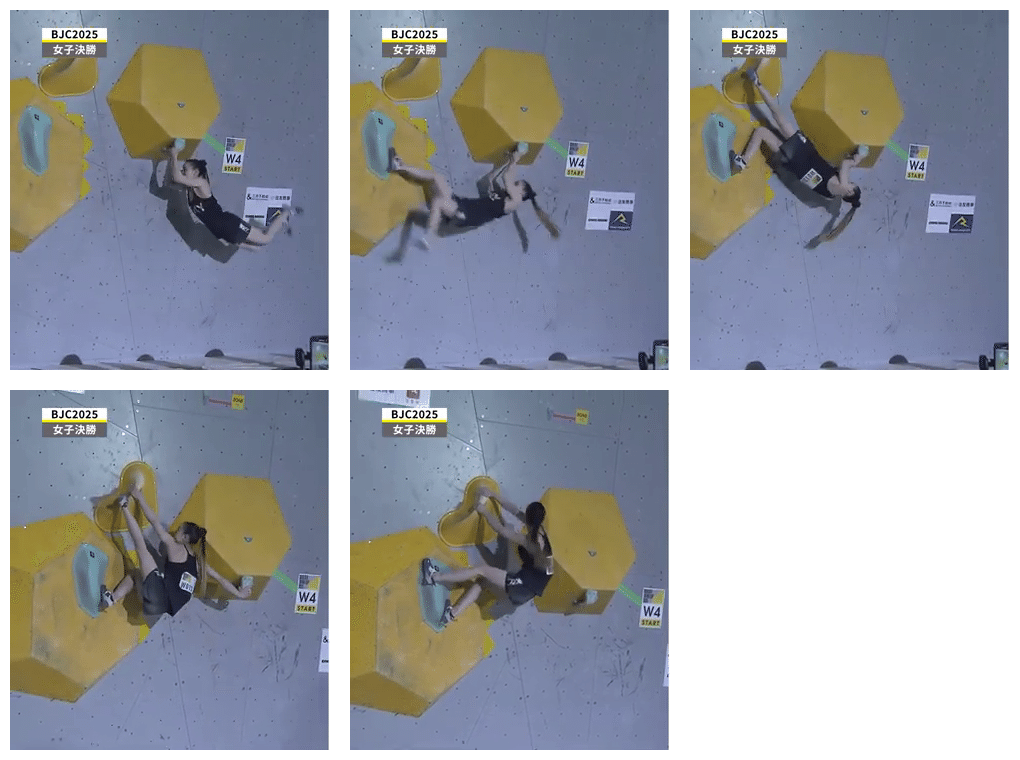

足場となる黄色のホールドが並んでいる。黄色単体のホールド、その上に伸びている線が指し示すホールドを保持すればゾーン獲得(10点)、ここに到達する部分がこの課題の難所のひとつである。

手前の黄色を踏んでから、ゾーンの足場となる黄色に乗り込む動き。これは選手によって多種多様な動きがあった。

① 葛⽣真⽩選手 第4登

葛⽣真⽩選手は、左足で乗り込み、右足を寄せたあと、右足を包む緑のハリボテ(角型の突起物)を両手で保持しながら、右足に踏みかえて、左足をゾーンの足場に伸ばし、ゾーン確保へ。

葛⽣真⽩選手 第2課題 第4登 ゾーンの足場

足場が悪くなければ踏み替えはオーソドックスではあるものの、足場が悪いので足を踏み替えにくく、手でハリボテを押さえることで安定性を増している。

② 中村真緒選手 第1登

中村真緒選手は、左足で乗り込み、右足を持っていき、手を壁に張り付くようにして体勢を維持しつつ、右足に踏みかえて左足をゾーンの足場に伸ばし、ゾーン確保へ。

中村真緒選手 第2課題 第1登 ゾーンの足場

①と似た動きであるところ、左足をゾーンの足場に伸ばすとき、右足を包む緑のハリボテを抱える①の動きとは違って、手を壁に張り付くようにしている。

①の動きだとどうなるか。体を曲げて手を下に伸ばすと、体が壁に対して横向きとなる。人の体は左右方向に幅をとるため、壁に対して横を向くと、重心は壁から離れがちになる。そのため、手でしっかり支える必要が生じる。

他方、②の動きはどうか。手を壁に張り付くようにすると、重心を壁に近づけることができる。手で持っていない分(ノーハンド)、バランス感覚は求められるものの、この動きは①よりも壁から剥がされにくい。

中村真緒選手はバランス課題を得意としているので、ノーハンドで捌いている。

③ 村越佳歩選手 第2登

村越佳歩選手は、左足で乗り込み、ゾーンの足場に左手を伸ばして掴み、右手でゾーン確保、両手で保持することで体勢が安定した状態としてから、左足をゾーンの足場に伸ばし、下半身を安定させてから、左手でゾーンを保持。

村越佳歩選手 第2課題 第2登 ゾーンの足場

これは予想していなかった動き。足場は足で踏むもの……というわけではない。先に足場をしっかり手で掴む方法を選ぶも自由である。このあたりがボルダーの自由なところである。

④ 野中⽣萌選手 第1登

野中⽣萌選手は、左足で乗り込み、両足を揃え、左足のかかとの向きを変えて、体全体を右回転させて、壁を背にした状態で右足を伸ばし、ゾーン獲得、ゾーンの手を持ち替えて右足に完全に乗り込んで体の向きを変え、次のホールドへ。

野中⽣萌選手 第2課題 第1登 ゾーンの足場

比較的近年は、このように、壁を背にすることを期待した課題がしばしば用意される。壁を登っている間は顔が壁に向くことが多く、映像映えすることもあって、反転させて顔が見える動きを要求するこの動きが採用されるっぽい。この動きもまたノーハンドが要求されるので、バランス感覚が求められる。

実は前述の村越佳歩選手は、第1登は③、第2登は④、第3登は再度③を選び、第3登でゴールした。頭の中には③④のどちらも思い描いていたところ、③失敗ののちに一度④を選んだものの、④よりも③に手ごたえを感じたということだろう。③を成功に結びつけた。

⑤ 伊藤ふたば選手 第3登

伊藤ふたば選手は、左足で乗り込み、両足を揃え、左足のかかとの向きを変えつつ、左足を包む緑のハリボテを左手で押さえながら、やや体全体を左を下にするような体勢で体全体を左回転させて、壁を背にした状態で右足を伸ばし、ゾーン獲得、ゾーンを保持しながら、右足の向きを回転させつつ右足に完全に乗り込んで体の向きを変え、次のホールドへ。

伊藤ふたば選手 第2課題 第1登 ゾーンの足場

体を反転させる④と似た動きながら、右足を延ばす際に、左足を包む緑のハリボテを左手で押さえている。④のノーハンドだと手を上にあげで直立的に回転させるのに対し、⑤では左が下になるように体全体を左に曲げている。手で押さえている分、④よりも壁から剝がされる力に対抗しやすくなる。

①では体を前後に折りたたんでいるため、壁に対して横向きとなり、重心は壁から離れがちとなる。対して、⑤では手でハリボテを持っているものの、壁に対しては背を向けているため、①ほどは壁から離れる力は生じにくい。

もちろん、片足で支えるバランス感覚とそれを維持するフィジカルがある前提の話ではある。

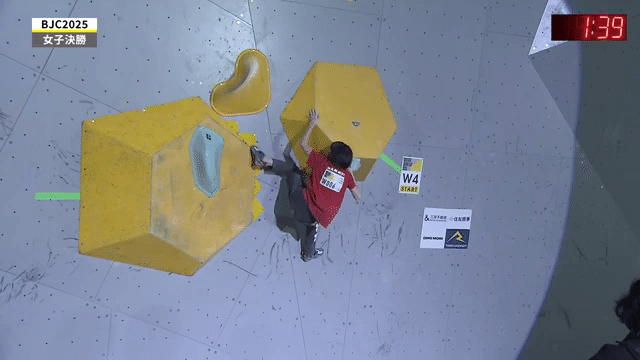

決勝第4課題:スタート~初手

地上からスタートホールドを持って、ぶら下がる状態になってスタート。

なお、届かない選手はジャンプでぶら下がってスタート。

補足:スタート条件は厳密には正しくないが、4点スタートの説明は省略。

① 関川愛⾳選手 第1登

関川愛⾳選手。スタートにぶら下がって、スタート上部の小さなホールドの持ち感を確認、持てないと判断し、横方向に体を振って初手を保持。

関川愛⾳選手 第2課題 第1登 初手

オーソドックスではある。オーソドックスではあるが、若干遠いので、ウィングスパンが短い選手だと苦しい。

最初、スタート上部の小さなホールドの持ち感を確認していた。ボルダーの成績は、何回の試みでゴールまで、あるいはゾーンまで登ったかによる。落ちずに試す分には、持久力が続く限り、成績上の不利益は生じない。そのため、1回ぶら下がっているうちにあれやこれやと、思いつく限り試すわけである。その中で、一番成功率の高そうな方法を選択する。

② 葛⽣真⽩選手 第1登

葛⽣真⽩選手。スタートにぶら下がって、体を振って、逆上がり的に、右足→左足の順に足を掛け、左足のつま先で引っ掛ける(トゥフック)。左手を左足のホールドに伸ばして左足を解除、両手で保持。

葛⽣真⽩選手 第4課題 第1登 初手

背の低い選手、ウィングスパンが短い選手でも、実はこの選択がある。また、この方法だと安全性が高まる。足を送るときに手が離れるわけではないため、取り損なってもやり直しできる可能性がある。①では左手を取り損なうと、落下はほぼ確定である。

③ 森秋彩選手 第3登(失敗)

森秋彩選手。登れなかったものの、この登り方は紹介しておきたい。

スタートにぶら下がり、体をひねったあと、左足をホールド右上に届かせて、壁からわずかに飛び出たハリボテとの境界部分に左足を送り込み、そこから体を起き上がらせる。

森秋彩選手 第4課題 第3登 初手

左のハリボテの右部と上部、小さな三角の板が壁に何枚か付いている。

上の画像の角度だと状況が分かりにくいところ、別角度からの画像を見るとよく分かる。この板がないと、左足をハリボテ上部と壁の境目に押し付けて捻じ込むことで、壁のフリクション(摩擦)を利かして左足を留めることができ、そのまま登れてしまうらしい。そして、板がそれを防いでいるように見える。

森秋彩選手は、足場となるホールドがないところですら、無を踏んで登ってしまうので……。

まとめ

課題の難所に直面したときに

① 攻略するためにどのような動きを取り得るか

② それらの中で自分自身はどの動きならできるか

③ できる中で、どの動きが成功しやすいか、体力を消耗せずにできるか

こういった部分が人によって異なる。

①は頭を使う部分、②はフィジカルである。そして、③はフィジカルと相談のうえで頭を使うところであり、この選択がボルダーの醍醐味である。

できそうにない課題をいろいろな方法で試し、登れた時の爽快感は格別である。それを見つけ出すパズル的な感覚がある。これが魅力のひとつである。

「体を使ったチェス」とも呼ばれるが、個人的にあまりチェスに馴染みがないので、「体を使ったパズル」のが個人的なイメージに合う。

まとめ

この記事が、新たな趣味への出会いになれば、嬉しいことである。

否定的なことに少しだけ触れておく。

指先に負荷のかかるスポーツであるため、指の感覚が重要な職業や趣味の人は要注意である。

たとえば、理容師や時計職人などには向かないスポーツのように思う。ピアノや三味線や三線など、繊細な楽器を演奏する人にも向かないように思う。

ギターやベースなどは、一長一短あるらしい。映画「笠置ROCK!」を見れば合っているかもと思ってしまうかもしれない。弦を押さえても痛くないほどに指皮が成長していることは、登る際に有利に働く一方、登り続けていると弦を押さえる方向への可動域が狭くなるといったデメリットもある。また、登り続けていると指皮がどんどん厚く成長するので、弦を押さえる際の感覚が鈍くなるとも聞く。

上記のように、指の感覚が重要な職業や趣味の人は要注意である。そういった事情を抜きにすれば、間口の広いスポーツだと思う。