高貴なる女王は下々と直接言葉を交わさない

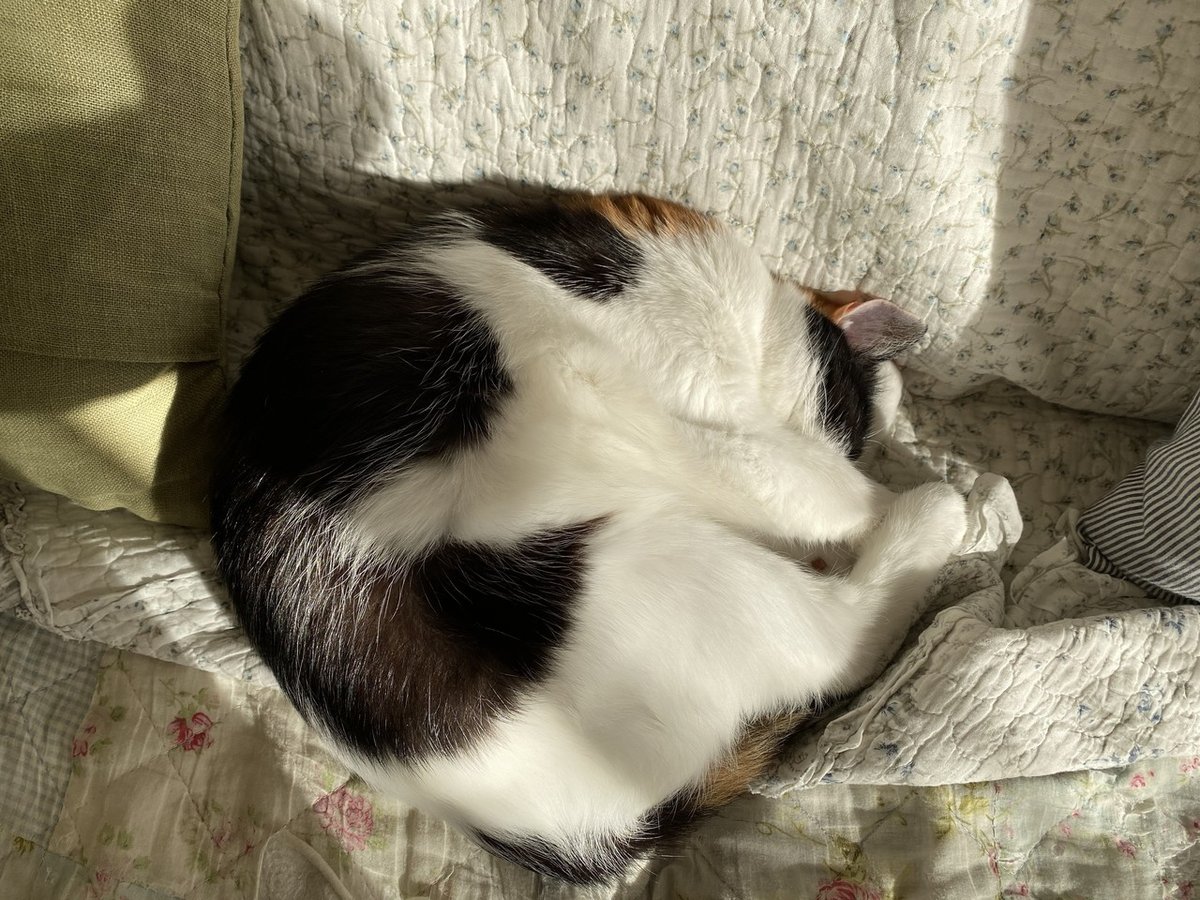

我が家の三毛猫《まる》女王陛下のことである。

寒くなってきた。

日中は日当たりのよいリビングでくつろがれる《まる》陛下だが、夜になるとおフトンが恋しくなられる。

我が家はまずオットが就寝し、少し遅れて私、それを追いかけるようにまる女王が寝室にやってくる。(さらに遅れて、ぐ~るにゃん!とやかましく鳴きながら新参猫《さん》も来、勝手に自分の都合のいい場所でさっさと寝るが、今日は彼の出番はない。)

先日も、私が布団に入りうとうとする直前、まる陛下が音もなく、しかし気配だけは漂わせて寝室に入ってこられた。

陛下はいつも通り、オットの枕元に姿勢よく座り、じーーーーっとオットを見つめておられる。

オットは既に高いびきである。

オットの左わき腹あたりに毛布のスペースがあり、そこがいつものまる女王の寝所だ。枕元から2歩踏み出せばまる女王はぬくぬくと眠りに就くことがお出来になる。

そうしろよ、まる・・・

私は寝たふりをしながら薄目でまる陛下の様子を観察していた。

しかし、やはり、予想通り。

陛下はオットの枕元を離れ、私の頭を、そっと、ピンクの柔らかき肉球で押された。

「ねえ、おいちゃんに、あたちを誘うように話をつけてよ。」

そしてまた、オットの枕元、名付けて「さすれポジション」に戻られる。

・・・自分でお願いしろよ、まる・・・・

だが私は、まる女王に直答を許された伯爵夫人。

陛下はゲボクと直接お言葉を交わすことはないのだ。

「ねえおっちゃん、まるがさすってだってよ。」

「・・・うう・・・、ほれ、まる、来い。」

オットは気の毒にも起こされ、自分の左脇の毛布のくぼみを手でポンポンと軽くたたいてまるを誘い、まる陛下は満足そうに毛布に足を踏み入れ、オットに撫でられ、喉を鳴らしながら眠りに就かれるのだ。

(私がオットをおっちゃんと呼ぶのは飼い猫目線でお互いを呼びあうから、詳しくはこの記事。)

・・・私が女王陛下のお側に近しく仕える伯爵夫人なら、オットはおっちゃんかつ伯爵様のはずだが・・・まあよい。高貴な女性は男性とは、特に深夜は軽々しく口をきかぬものである。

夏場はまる女王は、風通しの良い涼しい場所で勝手に寝られるのでそういうことはないが、それでも何かオットに要求がある場合、必ず私を通してオットに話をつけさせる(要求はおおむね「さすれ、撫でれ」である。)

私はまる女王陛下の侍女であり通訳なのだ。

女王が「ゴハン」の要求をされる場合、「柔らかきピンクの肉球」にだいぶガッツリ尖った爪がつき、頭に触れる強さも度を越えるのですぐわかる(特に明け方)。

なお、かつていたいけなかわいらしい子猫だったまる女王は、冬には私の布団の中で眠られていたが、私が足に強い薄荷の香りのするバームをたっぷり塗って寝たある晩、いつも通りおフトンに入られた陛下はしばらくして鉄砲玉のように布団を飛び出していかれ、それ以来一切私の布団には入って下さらなくなったということを、深い反省と悲しみとともにここに書き添えておく。

いいなと思ったら応援しよう!