【赤色巡りレポ②】 京都・島原遊郭 【日本最古の花街】

江戸吉原と並んで……なんて言ったら怒られるほど、由緒正しく伝統あるのが京都の島原遊郭。正式な名前は西新屋敷という。

その伝統の古さは、たとえば前回紹介した吉原の町名(仲之町通りや揚屋町など)や見返り柳などが、そもそも京都島原のそれらを模して配されたものであるという歴史を振り返ってもよくわかる。

※吉原探訪の記事はこちら。

島原は日本最古の花街(最古の遊郭は奈良木辻)で、もとは室町〜桃山時代に二条に存在した花街が、六条への移転を経て、現在の地に移転させられ根付いたものだという。

西新屋敷に移転したのも1600年代であることを考えると、その歴史の長さが窺える。

現在の最寄駅はJR丹羽口駅。祇園や七条新地(五条楽園)、上七軒など他の主要な花街色街が京都市内の北部に集中していることを考えると、島原は格式は高くとも、立地は(特に当時は)辺鄙な場所だったに違いない。

この辺りにあった大きな道(旧千本通り)が朱雀大路という名前だったことから、島原の周辺は当時朱雀野と呼ばれていたという。

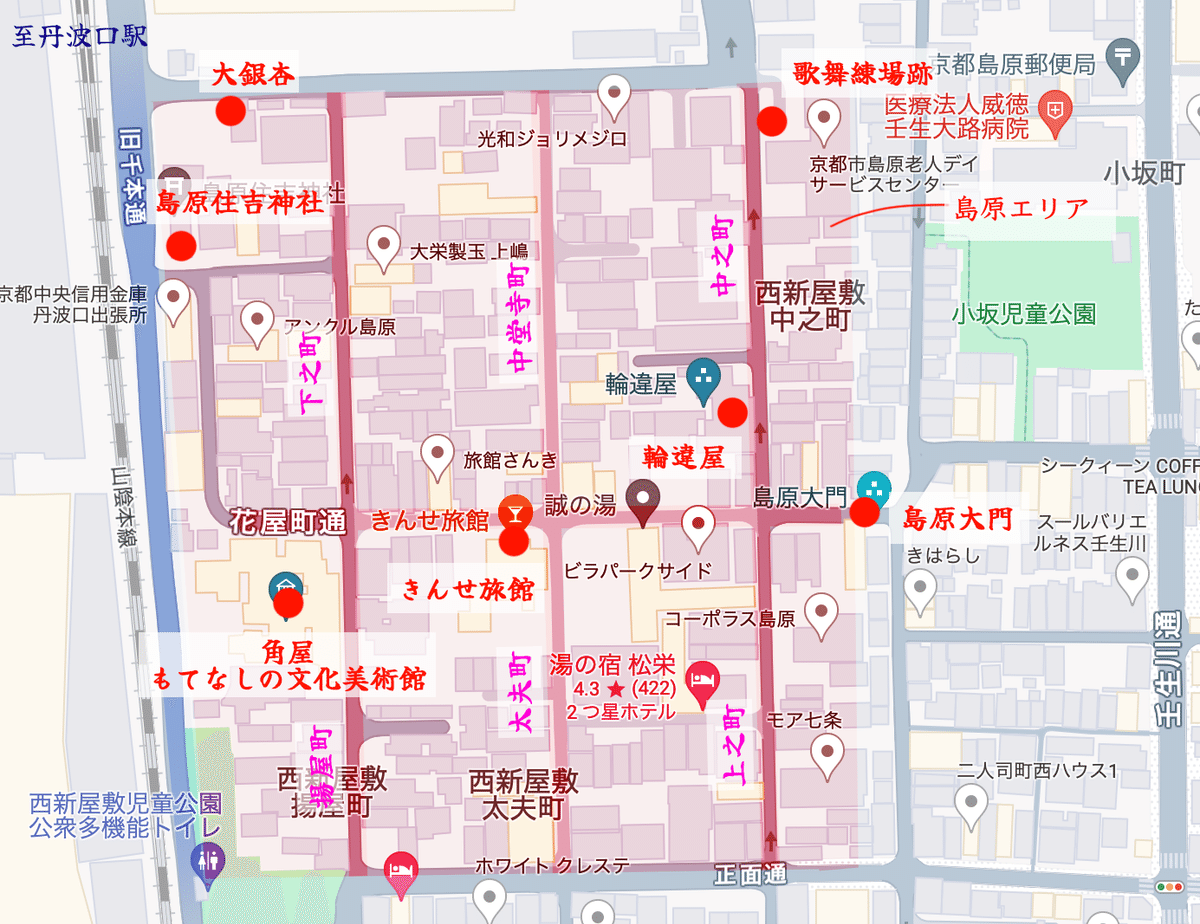

以下に加筆した当地の地図を示しておく。

(なお、訪問したのは2016年、2018年、2024年のため、以降掲載する写真が新旧混在しているがご容赦願いたい。)

島原遊郭

私が島原を知ったのは、吉原の記事でも紹介した小説および漫画「花宵道中」に登場する遊女・霧里が島原の出身だという設定がきっかけだった。

当時遊郭といえば吉原しか知らなかった私だが、これをきっかけに、地元関西にも大きな遊郭、花街があったことを知ったのである。

今や「全国遊郭案内」を読めば、全国各地にたくさんの遊郭があったことはよくわかるが、あのまま「遊郭=吉原」ではないことを知らずにいたら、きっと今のような赤色巡りは始めていなかっただろうから、島原はある意味、私の探訪活動の端緒だとも言える。

前置きが長くなってしまった。

上地図にも示した通り、島原はエリアとしてはそれほど広くはない。しかし、吉原とは違い、往時の古い花街の町並みや建築のみならず、現役の置屋(詳細は後述する)があるのが感慨深い場所である。

大門

吉原では名前だけになってしまった大門だが、島原ではその東側に、きちんと姿を留めている。

(2024年時点ではこの当時あった柳が枯れてしまったようで、新しい苗木が植えられている。)

昔の島原は、この大門を含めて塀や堀で外界から隔てられていたようだが、遊女たちの出入りは比較的自由で、吉原ほど閉鎖的ではなかったらしい。

大門前の道にも注目したい。大きく北に折れ曲がり、外側の壬生川通りから見えづらくなっているが、こういった配慮も遊郭にお決まりのパターンで、島原がその原型と言える。吉原の衣紋坂も、これを模して作られたのかもしれない。

ちなみに、多くの遊郭で外界と廓内を隔てる思案橋(遊郭へ行くか行かないかを客が思案する橋)も、島原にかつてあったそれが原型だそうだ。

島原内に入る前に「思案」とは言わないが、せっかくなので勿体をつけて、大門の外側を軽く歩いてみる。

花街に客として来た人間も、こうして決心を決めるまでにぶらついたりもしたのだろうか。

廓(時代が降れば赤線なども)の外に飲食店街や非合法の色街が形成されやすいのは、そういった人間の変わらぬ心理ゆえなのだろう。

置屋「輪違屋」

さて、いざ心を決めて大門を潜って島原のエリアに入ると、石畳の敷かれた美しい街並みが目に入る。大門から続く目抜通りの左右に6つの通りと町が広がり、吉原を小ぢんまりとしたような街づくりである(実際には吉原が、島原を大規模にしたものであると言える)。

吉原では中之町は仲之町に字を変え、目抜通りの名になっている。

戦後にソープ街に移行した吉原とは違い、現在の島原は閑静な住宅街。

そもそも伝統的に格が高い遊郭であった島原が、いつ頃までいわゆる性産業としての営業を行っていたかは定かではない。花街としての登録も1976年に終えており、現在は一軒だけ、「輪違屋」という置屋が、文学教養芸事に秀でた太夫(位の高い遊女を起源とする)を抱えている。

様々な性産業が発達する中で、女性の職業・立場も様々に変遷してきた現代において、「太夫(たゆう)」という伝統的な職位が残っていることだけでも、その歴史を守ろうとする人々の注いできた、驚くべき心血の証であると言えよう。

そんな太夫の所属する輪違屋は、島原大門を入ってすぐ右手の、中之町沿いにある。

玄関脇には「観覧謝絶」の札が。

ちなみに遊郭の営業形態には2種類のタイプがあって、それぞれ「居稼ぎ制」と「送り込み制」と呼ばれていた。「居稼ぎ制」は遊女の寝泊まりする建物と、客を取る建物が同じタイプの、いわゆる住み込み。「送り込み制」は遊女が寝泊まりする建物と、座敷遊びをしたり客を取る建物が別のタイプである。

一般的に、古い時代の遊郭や、芸より色を売る遊女の多いタイプの街では居稼ぎ制が多く、芸妓のように芸を嗜む女性が多い花街タイプの街では送り込み制が多い印象だ。

現在の祇園などもそうだが、「送り込み制」のタイプの街では、芸妓や遊女が所属し寝泊まりする建物を「置屋(おきや)」と言い、送り込まれる先の、宴などが催されたり客が泊まったりする座敷のある建物を「揚屋(あげや)」と呼んでいた。

昭和30年に刊行された「全国女性街ガイド」を読むと、輪違屋も揚屋として書かれているが、現在は現役の置屋として営業しているようである。

歌舞練場

中之町の奥には、芸妓が芸事を習い、練習する場であった「歌舞練場(当時は女紅場と呼ばれた)」の跡地がある。

現在は碑石があるだけだが、跡地に立つ大きな榎の木は当時からあったものらしく、以前はここに稲荷社もあったらしい。

揚屋「角屋」

さて、置屋に対して揚屋があると上述したが、島原には大規模なもと揚屋建築「角屋」が残っている。

島原の一番奥、左手の揚屋町に入れば、その威容とも言える建物のつくり出す雰囲気に、誰しも圧倒されるに違いない。

現在は重要文化財に指定されている、大規模な揚屋の屋号は「角屋(すみや)」。竣工は島原がここに移転された当初の1641年という、驚くべき古さだが、丁寧に維持管理されており、「角屋もてなしの文化美術館」として一般公開されている。

通りの一面が美しい木格子に覆われる様は圧巻。

外観だけでもすごいのに、これで内部まで見せて頂けるのだから、マニアとしてはたまらない。

なお、公開時期は春秋の一部なので、訪問される際は公式HPをご確認ください。

数年前の晩冬に訪問した時の写真を、ご紹介したい。

入り口からお屋敷のような造りに圧倒される。拝観料は1000円。

入ってすぐの空間には、当時使われていた食器や文化財などの展示室があり、こちらは撮影は控えた記憶がある(NGではなかった気がするが定かではない……)。

また、新選組が付けたという柱の刀傷もあり、新選組好きな方もよく見学に来られるようだ。

展示室の西側が、当時の揚屋建築を見られるエリアとなっていた。

まずは厨(キッチン)。広い土間と、吹き抜け天井の梁空間が圧倒的。

その奥には帳場などとして使われた広い畳の小上がり空間。

箱階段の奥には中庭があり、小さいながらも美しいバランスに見惚れた。

そしてその奥に松の間。御殿かと思わせるほど広い和室で、現役当時は宴会場として使われていた部屋だ。

その名の通り座敷から立派な松が見られるほか、庭には茶室があったり、部屋のあちこちに美しい意匠が見られる。

広庭の亭、座敷から亭に繋がる遊仙橋などなど。

見どころはまだまだあるのだが、ここに挙げたものだけでも、当時の高級揚屋がどれほど華やかであったかお分かり頂けるだろう。

建物全体の広さはもちろんすごいのだが、それを退屈させない洗練された空間バランスは、日本の美の最高峰のひとつであると言える。

島原で見られる遊興文化の遺産は、現代の我々が想像する遊興よりも、品や教養を必要とされる洗練されたものであり、花街が文化や流行の発信地であった時代ならではのものであった。

街並み

しばらく島原の町を歩いてみる。

現在は住宅街だと上述したが、よく見ると、昔ならではの建物らしいものが散見される。

ほとんどの通りが石畳で舗装され、町並みの雰囲気はよく残っていると言えるだろう。祠などもいくつか見受けられた。

おそらく花街時代から残っていたと思われる建物の中から、いくつか紹介したい。

ファサード全体のバランスが素晴らしい。

軒上には京町家らしい鍾馗像も。

商店や旅館に転業していたり、空き家になっているものもあったり……総じて上品で風格があるのはさすが京都である。

飾り窓や高欄、足元のタイルなどの細かい意匠も色々で、地方の色街で見るようなものもあったり、ここでしか見かけないものもあったり。

ネットの評判を見ていると、「輪違屋と角屋以外は普通の住宅街」として書かれがちの島原だが、よく見ると楽しい個性が見つかるのが、花街跡を巡る醍醐味と言えるだろう。

決して広くはない島原内で、目についたのは温泉・湯屋系の建物。

多すぎるということはないが、特に名泉というわけでもない地で、この軒数は多い気がする。

花街跡にも湯屋はつきものだが、それにしては新しいし、「全国女性街ガイド」によると昭和30年頃には地域内にトルコ風呂(いわゆるソープ)もあったようなので、もしかしたら一部で赤線のような営業もあったのかも……?と思ってしまう(これらの湯屋がそういった営業をしていたというわけではないのでご注意)。

戦後はその辺りの法律も緩かったので、古来花街の伝統あるこの地で、そういった商売の需要があったのもわからないでもない。

きんせ旅館

さて、最近になってやっと念願の訪問が叶ったのだが……輪違屋・角屋ときて、島原内で忘れたくないのがこちら、「きんせ旅館」さん。

目抜き通り沿いの角地に建っている大きな建物なので、歩けばすぐにわかるだろう。

こちらはその名の通り、旅館として営業しているほか、カフェバーもあるとのことなので、お邪魔してきた。(カフェバーの営業時間は2024年現在、水曜と金曜の17時〜深夜なのでご注意を。)

入り口の扉を開けると、目に飛び込んでくるのは美しい玄関ホール。

前情報少なめで行ったので、一見純和風の外観からは想像できない美空間に、ぽかんと口が開いてしまった。

奥の左手にある扉を開けると、そこがカフェバー空間。目がおかしくなったかと思うくらい美しく大きなホールが広がっていた。

調度やランプの美しさはもちろんのこと、折上格天井はまるでダンスホールのよう。緻密で華やかなステンドグラスはなんと大正時代当時のものだそうだ。

なんという贅沢な空間……。

素晴らしい空間に山ほど感嘆のため息を吐きながら、美味しいジュースとバターサンドを頂いた。

HPによると、ここで音楽イベントや生け花教室も開催されているらしい……贅沢すぎる……。

過ごした時間は数十分なのに、外に出るとまるで異世界から帰ってきたような気持ちだった。

この建物が花街時代にどういった立ち位置だったのかが非常に気になる。こんなに華やかなのだから、やはりダンスホールとかだろうか。

これはいつか泊まって聞いてみたい……。

島原住吉神社

衝撃の美体験の後は、花街巡りの締めとしての神社参りへ。

島原には西の端(遊郭当時は西門のそば)に、島原住吉神社がある。

花街の神社といえば稲荷神社であることが多いのだが、こちらは住吉神社……?と思ったら、そもそも中堂寺町の住吉屋の自宅に祀られていたのを大きくして移したものらしい。

広大な境内があったものの、廃仏毀釈で一度は廃社に。しかし、地元民の篤い信仰により再興され、今の神社に落ち着いたそうだ。

神社の玉垣には、多くの妓楼の名前が見て取れる。

敷島楼、銀水楼、喜樂楼、松富楼、井筒楼……どれも今聞いてもちょっとかっこいい名前の響きだ。

そして、廃仏毀釈で失った元々の境内に立っていた大銀杏が、今も住吉神社の裏に聳えている。

境内再興の際にここまで住吉神社の境内を広げることができなかったため、改めて弁財天を祀り、その御神木としたそうだ。

紆余曲折あった歴史をものともせず、銀杏は20mの巨木にこんもりとその葉を茂らせている。秋になり黄金色に染まった姿も情緒的であった。

*

さほど広いわけではないが、見どころたっぷりの島原遊郭跡。

現役の街として古今が混在する良さのある吉原とはまた違い、古典的な美と贅を醸す美しい町である。

現代においてもこうして当地を興味深く楽しめるのは、この土地の歴史や建物を残そうとしてくれた先人たちの心あってのこと、大変ありがたく思う。

筆者も何度か訪れて堪能させて頂いているが、またちょっとした用事で再訪する予定がある。その時はまたこちらに加筆していきたい。

夕霧祭

島原といえば、現役の太夫が所属していることが大きな特徴。あらゆる芸に秀でた太夫は、京都のさまざまな祭りや奉納に呼ばれる存在だ。

そんな太夫の道中を見ることができる祭りのひとつが、嵯峨嵐山の清涼寺で11月に行われる夕霧祭。

江戸時代、寛永の三名妓のひとりに数えられるほどの存在だった「夕霧太夫」。彼女は清凉寺西門のほとりに生まれ、島原で育ち、大阪の扇屋で活躍したと知られている。

若くして亡くなった夕霧太夫は清涼寺に葬られ、毎年11月になると追善法要が営まれるようになった。そしてそこでは、島原太夫による舞や太夫道中などが行われるならいとなっているのだ。

祭りの当日、門を潜ると既に参道の脇には人だかりができていた。

門の脇から本堂まで、斜めに伸びる石畳の上を、太夫と禿(かむろ)、男衆、そして国の重要無形民俗文化財に指定されている「嵯峨大念佛狂言」の行列が、練り歩く。短い距離だが、道中は20分ほどの時間をかけて行われた。

幼いながらも堂々としていた。

太夫は凛と前を見据え、「赤襟を返す」と呼ばれる襟元の、堂々たる姿(決して襟が捩れているわけではない)。

これは昔、大名と同じ官位を持つことを許された太夫が、禁色の赤を身につけられることをアピールするためのものだったそうだ。

また、普段から頸の白粉、襟足が3本なのは太夫だけ。普通の芸妓さんの襟足は2本で、一部のハレの日のみ3本とするらしい。

太夫は遊女の起源でもあり、最高位でもある。遊女が足袋を履かないのは、太夫の「位は高いが客に対して一歩引く」姿である素足姿から来ているのだろう。

また、道中では高下駄の足の運びに注目したい。

江戸では外八文字と呼ばれる派手な足さばきで、脛などを見せつける歩き方が主流だったが、京都では内八文字と呼ばれる静かな足運びで道中を歩くのだ。

たくさんの見物客に囲まれた道中が終わり、一行が本堂に辿り着くと、太夫たちが後ろを振り返り、撮影タイムとなった。

押し合いへし合い、見物客のカメラとスマホが唸る。

祭りはこの後も続き、午後には太夫によるお点前もあるらしいのだが、この日は予定が重なっていたため、道中のみで断念。

帰りに境内で売られていた、夕霧祭を由来とした和菓子「生八ッ橋 夕霧」(井筒八ッ橋本舗)を購入した。

上方狂言の代表作「廓文章」は、近松門左衛門が書いた名作だが、この八ツ橋は、作中に登場する夕霧太夫の恋人・藤屋伊左衛門の冬編み笠をイメージした形になっているらしい。

生八ッ橋の中には、夕霧太夫の生まれた京都嵯峨発祥の小倉餡を包んでおり、ニッキや柚子の香る上品な味わいとなっている。

夕霧祭を見に行かれた方は、ぜひお土産にどうぞ。