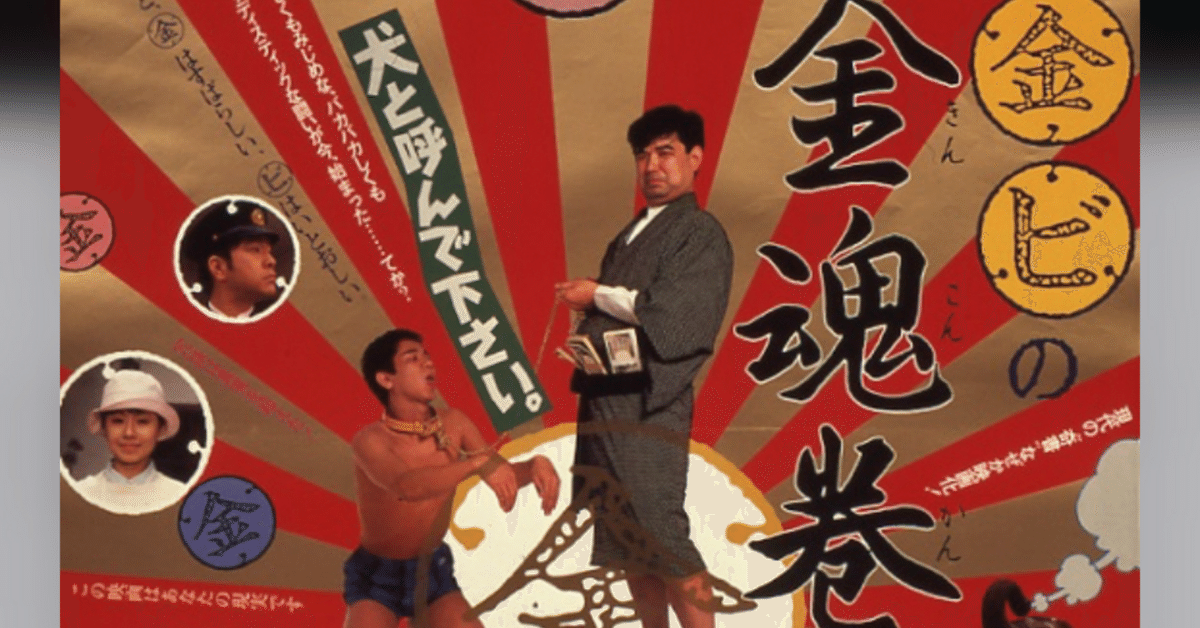

「金魂巻」マル金マル貧から総中流

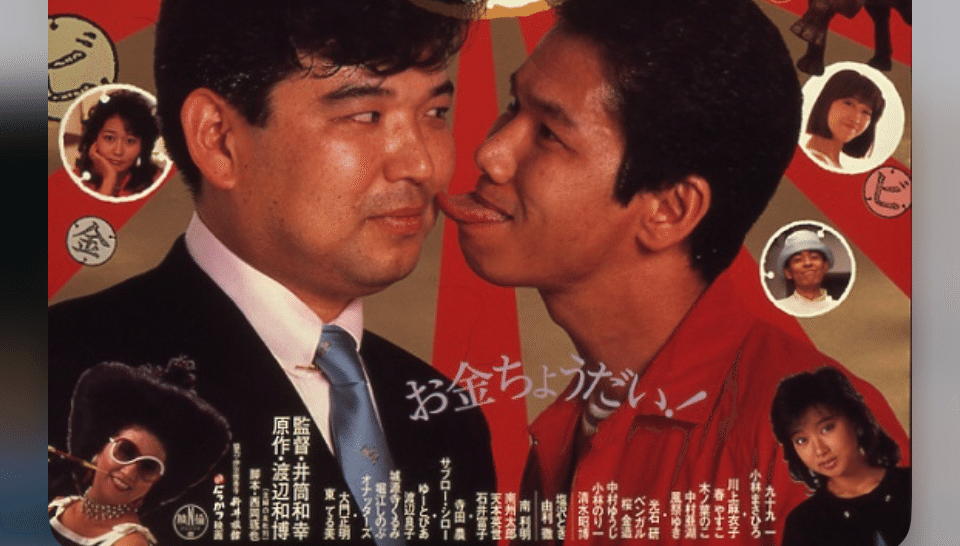

1984年の日本流行語大賞を受賞したあの「マル金マルビ」。イラストレーター渡辺和博のベストセラー本『金魂巻』を井筒和幸監督がパワフルに映画化したハチャメチャ・コメディ。80年代人気タレントが総出演しているのも見逃せない!

企画意図として人気職業のお金持とビンボーを比較し、ビンボーを救い、お金持の道 を切り拓く、バイブル映画を製作する。日本人の九割が持つ中流意識に、スタイルから切り込むことによって、腹の底からの笑いと、事実の持つほろ苦さが生まれる。古くからある職業にも最近目されるようになった横文字職業にも、 必ず、お金持ちの人とビンボーな人がいる。その人をよく観察すると、それぞれに共通する法則が発見される。それは、年収・住居・オフィス話題, 趣味・ファッジョン・恋人・愛人・生きがい経歴など多岐にわたる。○キンはお金が余って幸福なので、いつもニコニコしている。その効果、彼は 善人に見えるので、他人から好かれ、他の多くの○キン仲間が合体して、ますますす金持ちになる。一方、○ビンはかつては、健気な遮民としてやりくりをつけ、清く正しく生きていたものを、現代では見栄の貧乏がノーマルになり、自覚がなくなってしまった。○金同様に一度歩みはじめたコースをなかなか変更できなくて、泥沼には まりこみ、○貧ばかりで合体を繰り返す。しかし、○ビには金、以上に主張やこだ わりがあり真面目で、がんばり屋。マル金は素晴しい。マル貧は、いとおしい。両者にエールを贈る映画をこれから就職しようとしている学生と、毎日一生懸命に働いている人たちに捧げるのがこの映画の企画意図である。

監督/井筒和幸(パッチギ)

原作/渡辺和博 撮影/森勝 照明/加藤松作 録音/瀬川 美術/細石照美 編集/鍋島惇 助監督/平山秀幸(愛を乞うひと)

ストーリー

ホカ弁屋の店長・田所幸二は近くのスーパーで働く木下紀子というセックス好きのガールフレンドと可もなく不可もない生活を送っていた。今夜もギネスブックに挑戦するような意気込みでセックスに励んでいると、突然、窓が開いて中学の同級生の中川が顔を出した。映画監督になっていた清水が死んだというのだ。葬式に行った二人は帰り道で絶世の美女を連れている男にすれ違った。その男こそ幼馴染の近藤紀美雄であった。マル金を絵に描いたような紀美雄は大学病院に勤める医者で、仕事の片手間、ニューミュージックの作詞などをこなし、看護師や流行歌手にモテモテの毎日を送っているのであった。久しぶりの再会に盛り上がった3人は超豪華な紀美雄の邸宅で同窓会旅行を計画するのである、、、

小林まさひろ

ニポンがバブルに浮かれ、ひたすら消費を拡大していったあの時代、さまざまな職業の人々を「マル金、マルビ」として分析し、鮮やかに時代をきりとってみせた天才がいた。赤瀬川源平をして「人類の恥部に精通した頭脳」と賞賛せしめた、偉才の人・渡辺和博。本書は、渡辺和博&タラコプロダクションが生み出した大ベストセラー『金魂巻』の文庫本です。/皆さんの周りには、外から見ただけで明らかにお金持ちの人とビンボーの人がいることと思います。これはなぜでしょうか?その人を2日ぐらい観察していると、○○○○に気づくと思います。○○○○にあてはまる言葉は髪型でも、ファッションでも、また財布の素材などでもかまいません。私たちは、この○○○○を冷静に観察しているうち、ついに、ある法則性を発見したのでした。めんどうなので、金持ちの人を「マル金」、ビンボーの人を「マルビ」として話を進めます(まえがきより)

1984年から2024年の40年で、「○金○貧」はどう変わったのか。

現在のマルキンは、不記載で、ダダ漏れに税金を使える者たちそれも、給料とは別だ。パーティをひらけば、ザクザクとお札が、入る。現代版「打ちでの小槌を持つ者たちだ。

マル貧は闇バイトから抜け出せなくなって、犯罪と知りつつ隣人から、暴力で金を奪おうとする者たち。

一億総中流といわれた時代からバブルの崩壊を経て、総中流意識は、変わらなかったが、失われた10年が20年と過ぎてムクドリの大群のように中流意識は狭き日本で○貧に落ちていった。これは世界の時給を比較しでも、明らかである。アメリカの平均時給は1ドル150円で4,722円であり、アメリカの平均時給は5,000円近い水準。フランスの会社員の平均時給は3030円18.7ユーロ

日本の会社員の全国平均の時給は961円だ。(厚生労働省が発2021年)

日本の GNP は、1966 年にフランス、1967 年にイギリスを抜き、1968 年についにア メリカに次ぐ規模に達した。

経済指標として GNP ではなくて、GDP が使用されるようになった。2010 年には日本の GDP は中国に抜かれて世界第 3 位になった。日本の GDP は 42 年間世界第2位の位置にあったことになる。そして、2010 年にも同様のことが言われた。中国に抜かれても、日本の人口は中国の 10 分の1ぐらいだから1人当たりにすれば、中国の 10 倍はあるのではないかといった説明である。そして現在、日本の GDP はドイツに抜かれて世界4位になった。アメリカは25兆日本のは4兆円ではある。1967 年に日本の人口は 1億人を突破し、その後も増加し続けた。21 世紀に入ってしばらくして減少に転じた。合計特殊出生率では 1974 年には、人口を維持できる水準を切っている。国立研究所の将来人口推計によると、2053 年に日本の人口は 1 億人を割ると予測されているので、日本の人口は 86 年間 1 億人を維持することになるのであろうか。その後も人口は減少を続け、100 年ほど後の 2115 年には 5055 万人と大きく減少すると見込まれている。国民生活に関する世論調査によると、国民の満足度は近年上昇してはいるが、一方、生活の中に感じる悩みや不安は、 1990 年代後半から増加している。悩みや不安の内容としては、老後の生活設計が第一位で、健康面を除くと、今後の収入や資産形成について、不安が続ある。世界の中での日本の経済的地位は低下を続け、人口は大きく減少していくが、現状には満足している。悩みや不安は大きいが、その内容は将来に関することが多い。これは、目の前で起きる様々な問題には比較的対応しているが、長期的な緩やかに進展していく大きな課題に対して、常に十分な対応がなされていないと感じているからではないか。将来の不安や悩みの内容は、過去に起因するものが多い。既に発生しているものが多く、それらが継続した結果であり、現在の問題である。いくら給料が上がっても2024年8月の実質賃金が3か月ぶりマイナスを示し、前年同月比で0・6%減少。実質賃金が上がらなければ、実感は無い。物価があがれば、給料があがるが、幸福感はどうだろう。企業は、内部備蓄に奔走している。それは危機に備えた動きであるが富の分配としては失敗といわざるおえない。貧乏より、金持ちの方がいいが、貧乏には貧乏の、金持ちには金持ちのリスクが存在する。たとえばタワマンの隣人に、泥棒されたり、別荘の近くに、昏睡強盗がいたりと言う事件も起こっている。貧乏にもリスクはある。渡辺和宏の2日観察してわかる○○○○とはなんでしょう。