北海道特別支援教育振興協議会主催研修「関係機関連携の在り方、指導及び支援体制構築のポイント」vol.2

様々なニーズを持つ子どもたち一人ひとりに最適な学びを届けていくには、担任の先生や学校だけではなく、医療、福祉を巻き込んだ総合的な支援が必要となります。関係機関との連携の必要性とポイントについてレポートした vol.1 に続き、今回は、研修の中で取り上げられた具体的な事例をご紹介します。

1. ケーススタデイ①/専科との連携

(ここからは、具体的な事例を元に連携の在り方を考えていきます。)

まず、ご紹介するのは音楽専科との連携事例です。

小学校3年生の通常学級で、個別の支援が必要な児童が複数名いて、授業中の飛び出しが頻発していました。音楽の授業でも子どもが教室を飛び出してしまうことが多く、授業が中断してしまうこともしばしば。

そこで、音楽室を、普段の教室と同じ席配置にし、椅子だけでなく机も配置したところ、飛び出しが減少しました。長時間過ごして慣れている教室と似た環境にしたことで、子どもたちが安心して過ごせるようになったことが’、理由のひとつと考えられます。

さらに、担任の先生が、専科の授業中に児童を個別にほめる声かけを実施。これにより、児童のよい行動が増えました。集団の支援の中では、なかなか配慮が必要な子供に個別の声かけはしづらいもの。専科の授業を、子どもをほめる機会として活用できた点もこの事例のよいところです。

2. ケーススタデイ②/通級との連携

教室で嫌なことがあると、大きな声を出すなどの行動がみられた小学校3年生の通常学級の子どもの事例です。

通級において、「どんなときにどんな気持ちになるか」の整理を行いました。ロールプレイングなどを通して、「こんなときにはこうしよう」という手立てを決めて練習します。通級で練習した内容は、担任の先生も把握。通常学級でも実践できていたら、すぐに褒めることを徹底しました。

こうした取り組みで、気持ちのコントロールができるようになっていき、結果的に教室での不適切な行動も減っていきました。

この事例でのポイントは、「通級で頑張っていること、練習していること」を担任の先生とも共有し、できていたらすかさず称賛したことです。周囲から認められることで般化につながり、通級だけでなく、通常学級でもできるようになりました。

3. ケーススタデイ③/保育所等訪問支援との連携

訪問支援において、教室を飛び出してしまう児童への対応を行った事例です。

教室を飛び出すきっかけの要因分析を行うとともに、ツールも活用しました。

用いたツールは、「見通しボード」、教室内の約束やルールを明確化した「お約束イラスト」、どこで過ごしていつ戻るかの約束シートなどです。

また、椅子に座るときの「いい姿勢」、「話をするときは手をあげる」といったイラストの掲示も、教室内の約束を視覚的に分かりやすくする工夫です。

授業のペースについていくのが難しくて飛び出してしまったり、手持ち無沙汰になって出ていってしまったりする子には、いつでもできるプリントを準備しておくのも有効でした。

どの教科、時間に教室を出ていきやすいか、曜日によって違いはあるかなどの分析も、「状態記録シート」を活用して行いました。こうしたシートを使うことで、保護者同伴のときと一人のとき時では全く様子が違うなど、子どもの様子が記録としても明らかになります。

こちらは、生徒に個別のサポートが必要となった際のヘルプカードです。個別対応が必要な緊急時に、クラスの落ち着いている子にこのヘルプカードを渡し、職員室に持っていってもらいます。こうすることで、担任の先生だけで抱え込まず、学校全体でサポートできる体制が構築できます。この学校では、専科の教室も含め、すべての教室でこのヘルプカードを常備していました。

4. ケーススタデイ④/ツールを活用した気持ちのコントロール

怒りなど、抽象的で目に見えないものを視覚化することは、子ども自身が気持ちのコントロールを学ぶためにも有効です。

例えば、怒りの感情が溜まっていく様子を火山のイラストに見立てたものは、「爆発して制御不能になってしまうのはどのあたりのラインだろう?」と子どもといっしょに確認したり、クールダウンが必要なラインを先生同士で共有するのにも活用できます。

「怒りが50くらいになったらちょっと休憩しようか?」など、子どもといっしょに対処法を考えることができます。

また、様々なリフレッシュ法がイラスト化されたカードを用いて、子どもにリフレッシュ法を選んでもらう、クールダウンとして実施する、といったこともおすすめです。

イライラしたときに気持ちを落ち着かせる方法をたくさん持っていれば、それだけ気持ちのコントロールがしやすくなります。

「ダラダラする」「どこかに行く」など、様々な方法が書かれたコーピングのチェックシートを用いて、保護者と練習したり、学校でできそうなものにチェックを入れるのもいいでしょう。コーピング法が分かってくると、爆発する回数も軽減していきます。

5. ケーススタデイ⑤/サポートブックなどによる連携

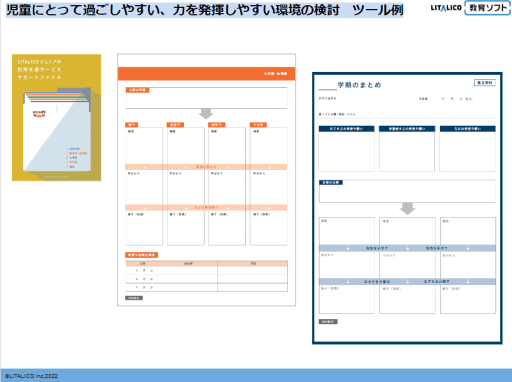

子どもにとって過ごしやすい、力を発揮しやすい環境を整えることも大切です。

先生方が実施されてている手立てや環境調整をサポートブックにまとめておくと、次の学期、年度が変わったとき、就学先が変わったときにも有効な情報となります。担任の先生が変わったときの引き継ぎにも便利です。

訪問支援の際にも、「訪問支援共有シート」として、私たち(支援員)が先生の支援を見学して気づいたことをメモして渡しています。先生が意識しないままにされていることの中にも、素晴らしい関わりがたくさんあります。指示の出し方で分かりやすかったこと、先生の褒める声かけで子どものよい行動が増えていた、など、ユニバーサルデザインのポイントで観察しながら、すでに実施されているよい点についてもお伝えしています。

6. ケーススタデイ⑥/不登校児や学習への参加が難しい児童生徒への対応

子どもにとっての不安や不快を減らすことも大事ですが、すべてを排除することはできません。そこで大切になるのが、「安心」や「楽しい」を増やす手立てです。活躍できる場面ができたり、安心できる人や場所が増えていけば、相対的に不安や不快は小さくなり、学校に行くことへのハードルが下がることも期待できます。

「何をしているときに楽しいかな?」と、本人といっしょに確認していきましょう。

学習への参加が難しい子ども児童生徒には、つまずきの要因として、特性や現在のスキルを確認し、特性に配慮した学びやすい方法の検討を行います。

例えば作文が苦手な子どもに、原稿用紙だけを渡しても、何を書いたらいいか分からないと途方に暮れてしまうかもしれません。「テーマ、はじめ、中、終わり」といった文章の構成のガイドとなるプリントを用いると、取り掛かりやすくなることもあります。

また、名刺サイズのカードに学習のヒントを書いた「ヒントカード」を作成し、子どもがいつでも見られるようにしておくのもおすすめです。分からないことが出てきても、ヒントカードを見ながら学習を続けることができていました。

7. ケーススタデイ⑦/地域と連携して安心できるサードプレイスを設置

ある中学校で行われている事例です。

空き教室の一つをクラスにいづらい生徒のために開放し、地域の方が見守りボランティアをしています。

「教室に入るのは少しハードルが高いけれど、学校という環境は嫌いじゃない」「本当は行きたい」という意思がある子どもたちにとって、ここは安心につながる居場所。「つらくなったらあの部屋がある!」と思うことで、授業にも参加できている、という不登校の子もたくさんいます。

こうした部屋を常設するのは難しいとしても、子どもにとって教室以外に安心できる場所をつくる工夫をしたり、どこだったら安心できるかと考えることは非常に有効です。

8. ケーススタデイ⑧/関係機関の役割を整理・明確化

関係機関との役割分担を明確にした事例をご紹介します。

情緒の特別支援学級に在籍していた子ですが、学校や家庭で課題となる行動が多く、相談機関も多岐にわたっていました。相談先が多いのは多様な解決策が考えられる反面、行動が悪化したときにどこに報告すればいいかが曖昧になりがちなのが課題でした。

そこで、要保護児童対策地域協議会(要対協)を実施し、各関係機関の役割と支援を担う機関、情報を集約する機関を明確にしました。保護や入院を検討する必要のある状態についても、各所で判断の基準を揃えました。

最終的には子ども家庭支援センターが情報の集約と各関係機関の総括をすることに。そして、児童相談所が、保護者、児童に対する支援の一番の軸となることを確認し、その決定にスクールカウンセラーや放課後等デイサービス、訪問支援員などの関係機関の支援員も合わせていく、ということを決定しました。

ケースによって、どこが窓口になるのがベストかは異なります。ただ、関係機関が同じ方向を向いて支援をすることが重要であることは、どんなケースにも共通しています。よりよいサポート体制を作るために、情報をどこに集約するか、誰が支援を担うかといったことを確認できるといいですね。

9. ケーススタデイ⑨/保護者との連携

母親が終日付き添い登校をしていた、情緒の特別支援学級在籍の高学年児童の例です。

教科によって不安の程度が異なることに加え、予定の変更がとても苦手でした。そこで連絡帳を使って、「お母さんといっしょに授業を受ける」「お母さんは別室待機でいい」「お母さんは家にいてもいい」の3段階で、気持ちの確認を行いました。ひとりで参加できたらポイントがたまる制度にし、学校では担任と共に振り返りを行います。この子は1000ポイント集めることを目標にし、徐々に一人で参加できる授業が増えていきました。不安はすぐにはなくなりませんが、連絡帳で見通しを立てたこと、頑張ったことを先生から褒められたことが自信にも繋がったようです。また、連絡帳は、苦手な教科や不安が高まる教科の特定、安心して参加できる方法の検討にも役立ちました。

現在は、付き添いがなくても終日学校で過ごせるようになり、中学も通常の学校の進学に向けて前向きに頑張っています。

10. 連携で負担を減らし、よりよいサポート体制を!

「連携しましょう」という言葉は便利ですが、具体的に誰が何をするのかを明確に役割分担しないと、実際の支援には結びつきません。

学校内での介入ラインを統一したり、褒め方や指導の方法を揃えたりすることも大事な連携です。児童生徒の現在の姿と目指す姿を確認し、連携できる相手がいないかと見回してみてください。先生ひとりで抱え込まず、役割分担をすることで、負担が減ることもおおいにあります。いっしょにサポートできる体制を作ってほしいと思います。

<ご案内>

特別支援教育に携わる先生方をサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」をご活用いただくことで、関係機関との連携がしやすくなります。「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

お問合せ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら