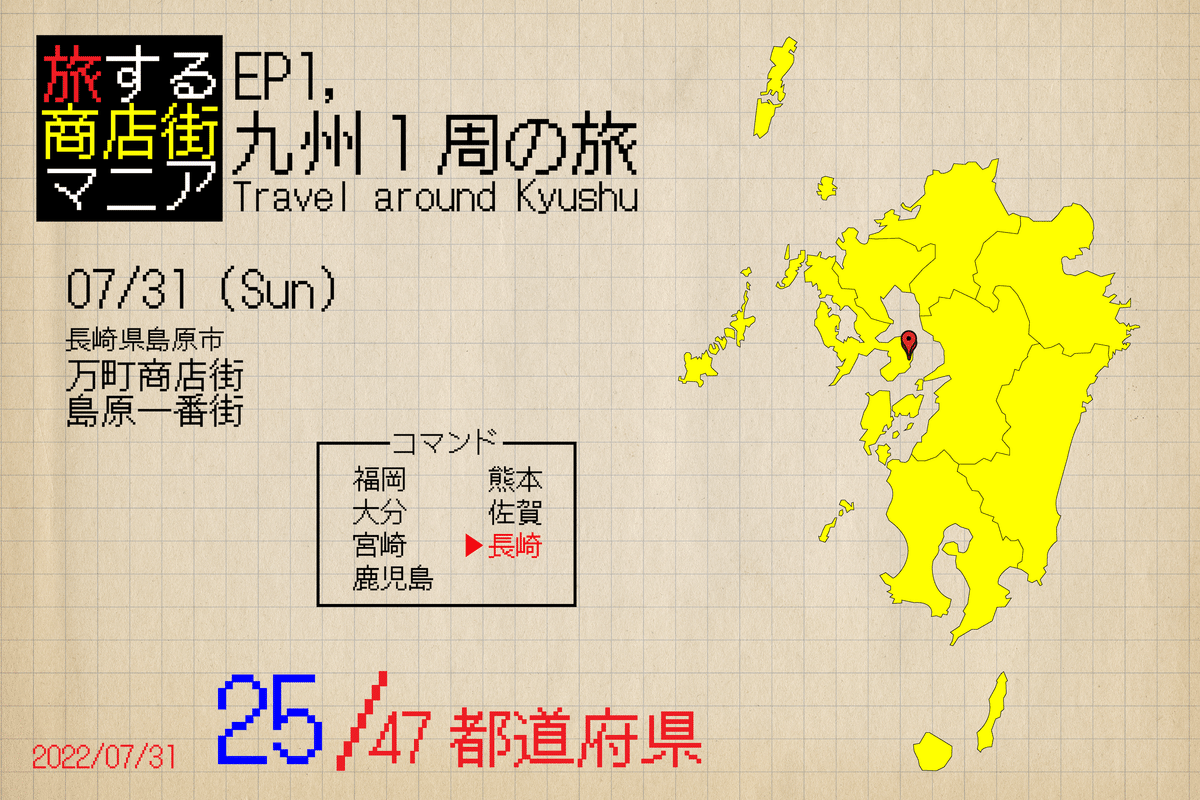

商店街放浪記-九州編#22 島原の商店街巡り

-商店街放浪記とは-

2022年4月から、全国各地の商店街を巡るべく旅をしながらさまざまな地域を訪れました。旅中はその都度SNSで発信していたのですが、Noteでも記録として残していきたいと思い、当時を振り返りながら放浪記を記していこうと考えました。

「商店街を巡るために旅をする」

そんな少し不思議な旅の一幕をお楽しみください。

前回のエピソードはこちら

いざ、島原へ

2022年7月31日

朝イチで長崎駅を出発し、JRと島原鉄道を駆使して目的地である島原を目指しました。

対岸には長崎ならでは風景を望むことができました

大三東駅も下車はしませんでしたが観ることができました

”湧き水"と共にある街

-万町商店街/サンシャイン中央街-

島原で最初に訪れた場所は、万町商店街(サンシャイン中央街)です。

島原市は日本でも有数の湧き水の聖地で、商店街の中でも水が湧き出ている場所が複数箇所ありました。

現在島原市には70ヵ所を超える湧水地があり、その湧水量は一日20万tといわれている。これらの湧水は湧き出した時期によって、大きく二つに分けられる。

古くからあるのが溶岩泉。難透水性の地表に溶岩などの透水層が重なり、その間を通って流れ出てきたものである。島原大変以前からあるもので、武家屋敷街、城内、焼山や上の町にある湧水がこれにあたる。

そしてもう一つが扇状地泉。寛政4年(1792)の島原大変による雲仙岳噴火と眉山の大崩壊による偶発地震で誘発されたもので、眉山崩壊直前の地殻変動によってできた地割れ部分から自噴を始めたという。

市街地の地下は火山灰層などが蓄積した難透水層と、水を通しやすい砂れき層が交互に重なった帯水層になっている。それは雨水を吸い込み、地下水を作り出しやすい状態となっている。島原大変時の地殻変動により、水の通り道が塞がれたり、地割れが生じたことで、市街地から水が湧き出るようになった。火山灰層や砂れき層でろ過された地下水は、非常に繊細で良質な湧水となって湧き出ている。

この歴史的大災害は人々に大きな被害を与えたと同時に、「湧水」という自然の恵みをもたらしてくれた。

当時の古町と新町(今の商店街中心部)に集中する湧水がこれにあたり、大変直後は土砂で覆われ津波に洗われ、町屋が一軒もなかった。その後の復旧作業により、湧水地や水路の整備が行われ、現在の様々な湧水の姿を見せてくれている。

昔の雰囲気がそのまま残る場所

-島原一番街-

続いて訪れた場所は、島原一番街です。

商店街以外にも!島原観光!!

島原スイーツ-かんざらし-

島原のスイーツといえば「かんざらし」。

さっぱり冷たいスイーツで夏の暑い日にはピッタリの一品でした。

白玉粉で作った小さな団子を「島原の湧水」で冷やし、蜂蜜、砂糖等で作った特製の蜜をかけたもので、口の中でとろけそうな上品な甘さと喉越しのよさが人気の島原のスイーツです。

最終的な味付けはその店の秘伝。

原料となる餅米を、大寒の日に水にさらすことから「かん(寒)ざらし」と呼ばれています。

昔は、シロップに使われる砂糖・ハチミツは贅沢品であり、お客様をもてなすものとして出されていたそうです。

最近では、文化庁の令和3年度食文化機運醸成事業(地域で受け継がれ愛されている食文化を掘り起こし学びや体験の提供に取り組む)で、江戸時代から続く郷土の料理として100年フードに選出され注目されています。

島原城

島原市には松倉豊後守重政によって築かれた島原城が今も現存しています。

1616年、大和(奈良県)五条から島原に移封した松倉豊後守重政は、1618年から7年余の歳月を費やして島原城を築きました。

城は昔「四壁山」「森岳」などと呼ばれた小高い丘を利用して築かれたので別名を森岳城とも言います。南北に連なる連郭式平城で、外郭は周囲約4kmの長方形で塀をめぐらし、城門が7か所、平櫓が33か所ありました。

内郭は堀にかこまれた本丸・二の丸を設け、その北に藩主の居館である三の丸が続きます。本丸には安土桃山式建築の粋を集めた総塗り込めの五層の天守閣をはじめ、3か所に三層櫓がそびえ立つ豪壮堅固な城構えでありました。

城は松倉氏・高力氏・松平氏・戸田氏・松平氏と4氏19代253年間の居城でしたが、1873年の「存城廃城令」により、民間に払い下げられました。以来、文字通りの荒城となっていましたが、1964年に復興された五層の天守閣をはじめ、3か所に三層櫓を配し、安土桃山様式の壮麗な面影を残しています。

現在、城内の建物はキリシタン史料館(天守閣)、北村西望記念館(巽の櫓)民具資料館(丑寅の櫓)などに利用されています。なかでもキリシタン史料館は、有名なキリシタン大名有馬晴信(ドン・プロタシオ)時代に盛んであった南蛮貿易時代から、宣教時代・禁教時代・弾圧時代と続き、島原の乱関連の資料を展示しています。

西望記念館は日本彫塑界の巨匠で文化勲章を受賞した郷土出身の芸術家北村西望氏の代表作を展示している施設です。

また観光復興記念館では198年ぶりに噴火した雲仙普賢岳の噴火活動の経過を写真、模型、200インチのスクリーンで紹介しており、火山学習に最適なスポットとなっています。

また、2月上旬頃には天守閣をバックに300本近くの梅が見頃を迎えます。

島原温泉 ゆとろぎの湯

島原一番街アーケードに直結しており、島原温泉を気軽に楽しめる温浴施設としてオープンしました。

館内は、明るく清潔感があり、お年寄りや障害のある方にも安心のバリアフリーとなっています。

源泉掛け流しの大浴場、薬湯、水風呂、サウナなど、さまざまなタイプの湯船を楽しむことができます。

その他にも足つぼマッサージや30畳の広々とした休憩室が完備されています。島原温泉はお肌にも優しいので抵抗なく入浴でき、特に切り傷、火傷、慢性消化器病、糖尿病、痛風、肝臓病に効果があると言われています。

しまばら水屋敷や鯉の泳ぐまちなどの観光スポットからも近い距離にあるので、観光で歩き疲れた体をゆっくりと癒すのに最適の施設です。

無料で楽しめる足湯もあります。

喫茶店マキシム

ちょっと遅めのランチは、万町商店街の中にある喫茶店マキシムでナポリタンをいただきました。

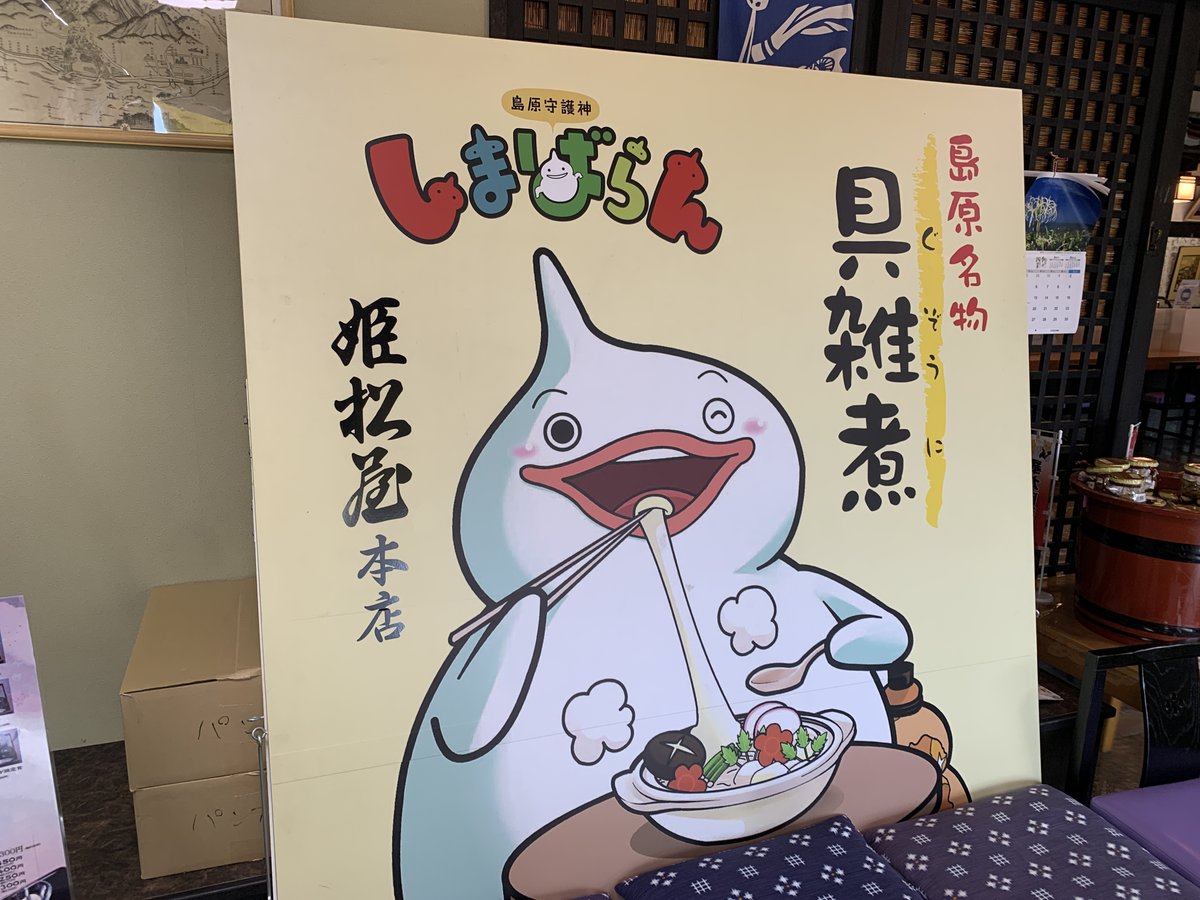

ゆるキャラ 「しまばらん」

島原市には「しまばらん」というゆるキャラがいます。

どこかで見たことあるキャラデザインだな〜と思い後から調べてみると、

なんと、漫画「妖怪ウォッチ」の作者である小西紀行先生がデザインされたとのことでした。(そして小西先生は島原出身らしいです)

江戸時代、島原藩の安全と繁栄をもたらしていた守護神「しまばらん」は、

人口が減少するなど元気がなくなりつつある島原の行先きを心配していた。

ヤキモキしていた守護神は、いてもたってもいられず、昔のように活気あふれる元気な島原を取り戻すため、

島原創生元年に、再びふるさとに舞い降りた。

出会いと博多への帰路

島原の街を散策していると、なぜか建築設計をされている方と仲良くなり、ハブ酒をご馳走になりました。

夕方の高速バスを使い、島原の街を離れ博多へと戻ることにしました。

九州の7県の商店街を巡り終え、次なる目的地は山陰地方。

その前に福岡県北九州市の商店街を次回は巡っていきます。