The rise and fall of Habsburg ~世界をどうやって支配するか というテーマに600年向き合ったハプスブルグ一族の、壮大で壮絶なサーガ(と幕府、グーテンベルクの関係について)

2018年の7月の事だが、念願だったウィーンを訪問した。仕事でのロンドン出張を利用し、スイスの家族旅行と繋げ、最後の2日だけウィーンまで足を延ばすという旅程に乗り気ではない家族の同意をなんとかとりつけ、実現したのだった。なぜウィーンか。音楽好きではない。趣味的に世界史好き、なのである。大学受験時代に世界史に魅せられそれ以来、出張でも旅行でも訪問地に歴史的な景勝地があれば数分でも訪問して感心したり感嘆するのが半ば趣味となっている。ロンドン出張なら市内にロンドン塔もあるしローマ帝国時代の城壁跡などもあり驚嘆する事が出来る。そんな具合なのだ。

ウィーンに話を戻すと、600年という長きにわたり、欧州世界の一つの軸であった神聖ローマ帝国とハプスブルグ家。騎士の時代の中世世界と世界大戦、現代をつなぐタイムマシンのような一家。一体どんな創業期だったのか、どんな人物がいたのか。なんと興味の尽きない題材ではないか。以前から最も興味の深い一家だった。その活躍の中心となったのがウィーン、当時の世界の中心だったと言ってもよい都市なのだ。今でも城や宝物がそのまま見られるという。どうしても行ってみたかった。旅程が決まりまず一家の歴史が描かれた書籍を2冊程読んだ。スイスの片田舎から始まった、壮大な伝説。

帝国宝物殿。発見されないようにするかのように分かりにくい入口なのだが、一歩中に入った途端に中世の「神聖ローマ帝国」世界にタイムトラベル

強烈すぎる、異民族支配・多民族帝国国家が一目で分かる旗。

一族の冒険 ~最初は夢や冒険で始まったが、最後は悲劇で終わった。

House of Habsbergの興亡は、中世の支配体制の中で強大化し、ある意味巨大化しすぎて時代に合致しなくなり、新時代の波にのった他の新興国からの攻撃や支配下にあった帝国内の独立の遠心力を抑えられなくなり、最後は劇的に崩壊した。(ハンガリー支配、弾圧から融和の流れ、そして混乱の頂点となり、ヨーロッパの火薬庫と言われたサラエボでのハプスブルグ家の皇太子の暗殺から世界大戦が勃発、フランツ・ヨーゼブ皇帝の1914年の死去、オーストリアの共和制への以降、皇帝の廃位)

その背景には、2つの巨大な力、すなわち、第一に欧州のキリスト教勢力圏対イスラム世界、第二にはキリスト教世界の中での旧勢力(カトリック)から新たに生まれ出て勃興してくる、新教(プロテスタント、英国国教会)との対立軸、この二つが巨大な海底プレートの移動やぶつかり合いのような「底流」となり、その上部に依拠していた一族の運命や全ヨーロッパの運命を翻弄したといえよう。

その一族が600年に渡り、ほぼ一体化していた、「神聖ローマ帝国」とは何か。今回発見した洞察フレームとして私は、これを「幕府」と捉える事としたい。

膨大な人間の私欲や事情を抑えるつける巨大な権力・権威・ガバナンスの構造として、当然に宗教があり、それが欧州世界では、キリスト教とローマ教皇という組織だったわけだが、彼らは実務を委託する地上の支配者を必要としたから、これを王や皇帝を任命する事で委託してきた。この実務には、政治や軍事のすべてが含まれ、とりわけ異教徒との戦争によるキリスト教世界の防衛と拡張は特に重要な任務だった。

無論、異教徒とは勢力境界を接するイスラム教世界である。

十字軍に始まり、イスラム帝国の逆襲であるウィーン包囲戦争は、異教徒との壮絶な戦いなのだが、この総司令官が、皇帝、つまり神聖ローマ帝国の皇帝なのである。

十字軍で勝利した栄光が描かれた王冠

特にマクシミリアン1世に象徴される「強い皇帝」は選挙で大貴族達の政治的な思惑で選ばれたとはいえ、底流には、ローマからの、異教徒戦争に勝利出来る強い指揮官が求められた。

戦争にも強く、中世最後の騎士と言われた

日本の歴史における天皇というガバナンスは、軍事から始まり政治の実務者としての総司令官を将軍、その行政組織である幕府という機構を発明(鎌倉幕府から江戸幕府終焉までの600年の武家支配、ちょうど期間も重なっている)したが、この構造に両者の類似点を見る。

日本はほぼ単一民族のため、複雑性は比較にならないが、何らかの強大な権威、支配根拠を必要とした実務者と、超越的な権威者、という2層構造が類似しているように思える。

最初はイスラム世界との戦いと、キリスト世界における勢力拡大にまい進した。

まい進には戦争ではなく婚姻政策を活用した。

600年の家系図

支配のための、三種の神器

これが有名な「汝は戦争せよ、我は結婚せん」なのだが、その背景には結婚はすべて政略結婚つまり政治の道具である、という個人の視点から見れば悲劇としか言いようのない運命が、歴史を学ぶ者にすらほとんど知られずに無数に眠っている家庭としては幸福だった女性マリアテレジアと、不幸の海で翻弄されたSisiが好対照であった。

第二の論点については、情報革命の重要性は強調してもし過ぎる事はない。

帝国の人であったグーテンベルクの活版活字印刷技術の発明により、何をそんなに印刷したのか。

グーテンベルク像。印刷産業の中心地だったこの地に偶然発見。この人はこの時代の最先端都市ウィーンで世界を変える技術革新を成し遂げた。「活版活字印刷」。現在ならWWWだろうか。

聖書である。

これで誰でもが牧師を経ずに自ら聖書を読めるようになり、ローマ教皇を頂点とする教会組織という巨大な統治機構にカウンター勢力が生まれる背景が形成される。

巨大化しすぎて弊害が目立ち始めたこの統治機構に挑戦し始める一派、ルターらの宗教改革の始まりには、この背景がある事は日本の歴史の授業では教えないが、歴史に鋭い折り目を入れた、重大論点だと指摘しておきたい。

この流れが、新教対カトリックという対立軸になり、スペイン、オーストリア等のカトリック勢力と、イギリス等の新教勢力の対立となり数百年に渡り欧州全域の戦争に背景になる。

その先には新教が作った新しい国、アメリカという20世紀になり世界のドライバーとなる展開も展望される。

これらの新興国は、プロテスタント独特の進取の精神から産業革命を成功させ、産業国家と近代軍隊を成立させ、20世紀の獰猛な世界、すなわち帝国主義時代、を主導することになる。

そしてその時代にあって、もはやオーストリア帝国(神聖ローマ帝国の後のハプスブルグ機構)は無力であった。

あとはよく知られた、第一次世界大戦、その後のナチスドイツによる併合、そして今に至ってももはや小国であり、かつての強国の見る影は歴史的遺跡のみである。

「世界を支配する力はオーストリアにあり」と十字架に刻印させしめた

シュテファン大聖堂。一族の墓所でもある

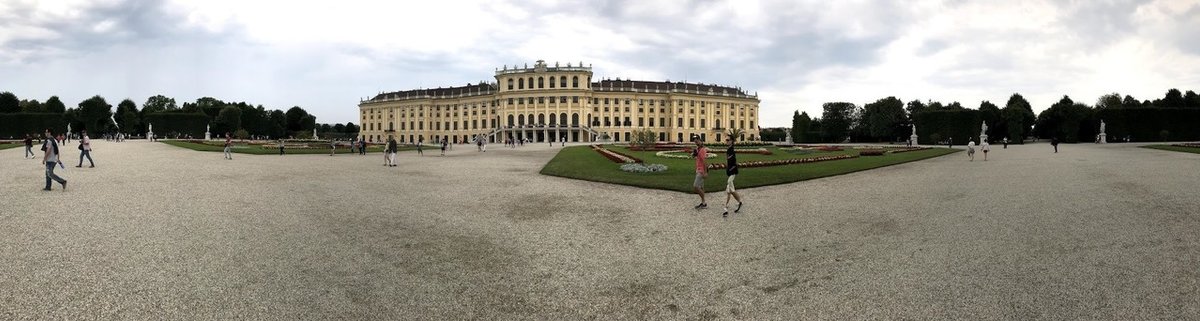

シェーンブルン宮殿 歴代の皇帝の過ごした宮殿。当時世界中の富が集中した。マリーアントワネットもマリアテレジアも。伝説上、教科書中のレジェンド達の居室も見学可能。

王宮、宮殿、聖堂、墓所。歴代の皇帝、皇后、一族の足跡。当時のままの執務室、謁見室、居室。2日でUberを駆使して駆け回った。当時のまま残っている施設は大体、一族の後半。そして後半は没落と悲劇の色合いが増していく。中でも悲劇の皇后、Sisiの展示は悲しかった 栄華の先がこれなのか、と思えた

タイムトラベルを終えて

この一族は、幸せだったのだろうか。

ヨーゼブ皇帝の悲劇的な一家は無論だが、歴代のどの皇帝にもあったのだろうか。

誰にも支配されない何かの自由があっただろうか。

後半は、自らの巨大さと歴史に縛られた歴史なのではないだろうか。

欧州全域からその栄華と権力を羨まれ、また憎悪された一族であったはずだが、支配構造の頂点に立ってなおそこに自由も幸福感がないのであれば、一体どこに自由と幸福があるのだろうか。

これらのすべてが、ウィーンの中心部、シューンブルン宮殿、ホーフブルグ宮殿、特にImperial Treasure Wein(宝物殿)に凝縮されていた。

特に宝物殿の至宝としか言いようがない、1000年に渡ってこの世界を支配し続けた支配者のガバナンスツール、王冠、戴冠式に身に着けた「剣」等の様々な当時の現物は、この世界史を見るものに深遠に語りかけてくる。

マクシミリアン1世の、ユニコーンの角の剣

その意味で、ウィーンは欧州の歴史を学ぼうとする者であれば、一度は訪ねざるをえない地であった。

蛇足ながら、、

とはいえ サーガは続く あのハプスブルク家が今も?騎士団“復活” のなぜ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?