Open Monument: 文化遺産とのつきあい方を考えてみる

文化財を公開しよう

出会い

この記事を書くに至ったきっかけは、老舗トラベラーで滑川アンバサダーである相川知輝さんとの出会いである。商工会議所青年部(YEG)のイベントで輪島YEGさんが主催された「わじフェス」に滑川メンバーで参加したその帰り道。YEGメンバーではないが、参加協力いただいた相川さんから「滑川って建物の文化財多いんですよね。公開イベントしたら面白くないですか!?」の一言。

相川さんは全国の老舗を発掘し、日本の企業・老舗文化の面白さを世に広げておられる方である。ご自身がパーソナリティーをつとめるラジオ番組で、「わくわく建築」のお二人が出演された時に滑川=文化遺産の街ということを知り、タイミングよく出会った建築関係者の私にお話を切り出されたようだ。

私にとって大きな驚きだったのは、このような情報が相川さん、そして東京を拠点に活躍する方々からもたらされたことであった。地元ではこれら「文化遺産」と呼ばれる建物はとても身近な存在で、日常の一部である。「滑川=文化遺産のまち」という見方はまったくなく、新鮮なものであった。具体的には19件の国登録有形文化財がある。伝統的建造物群保存地区や重要文化財ほどの立派なもはないが、数で言えば高岡市、富山市につぎ、県内3位のボリュームである。

Zehitomo!

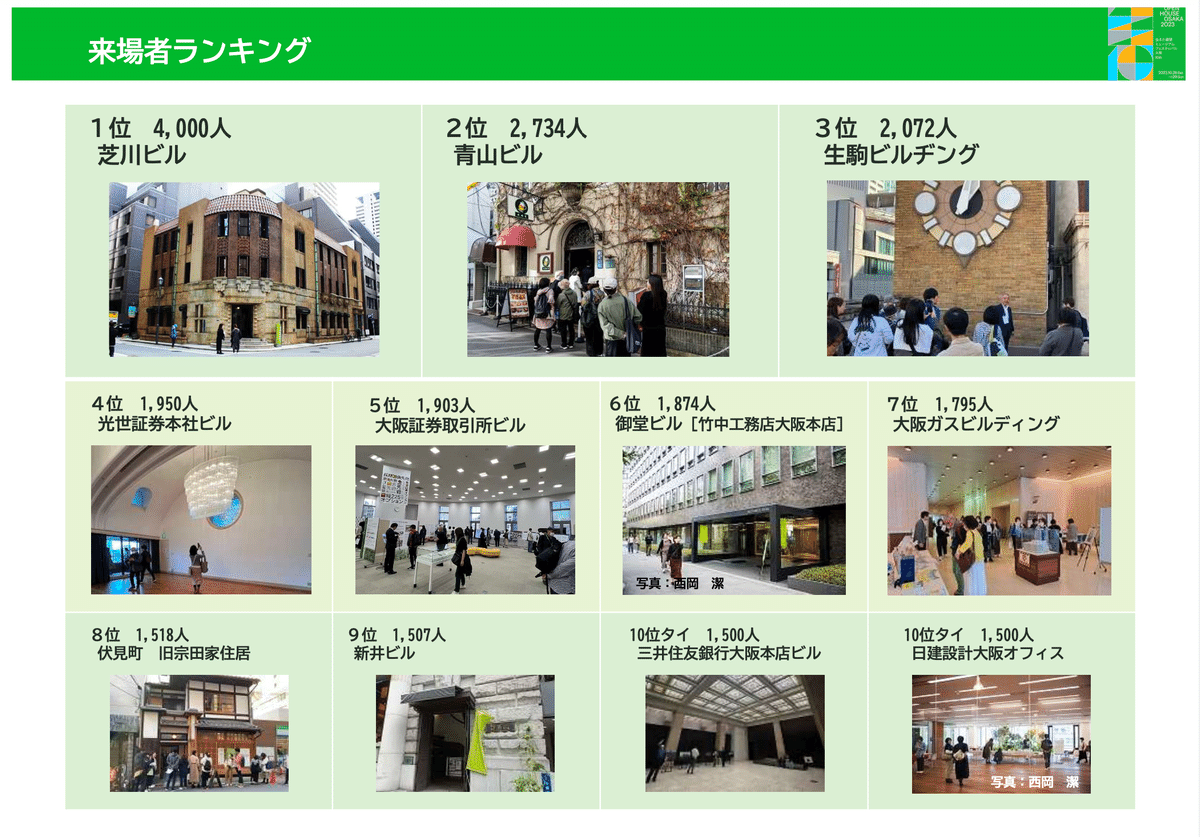

相川さんと意気投合した私は、「ぜひともイベントをやりましょう」と二つ返事ししまった。いつものように後先を考えずに。そして聞くところによると、近代建築遺産の公開イベントは近年、日本各地で盛んに行われるようになってきているらしい。その先駆けは大阪の「生きた建築ミュージアムフェス」ー通称「イケフェス」。2014年に始まり、2024年は169箇所の建物が参加。延べ来場者数は6万人を誇るビックイベントである。たんなる施設公開にとどまらず、各所でオリジナリティあふれるガイドツアーやワークショップが開催されているようだ。270万人都市・大阪で6万人の集客を集めるのならば、3万人都市・滑川では1,000人くるだろう、との安易な考えから、目標集客は1,000人に設定された。

文化財との付き合い方

Openmonumetendag, Rotterdam

なんでもかんでも「やりましょう」と言ってしまうのは、己の悪しき性である。この点については、妻や事務所のスタッフから、幾度となくお叱りを受けている。とは言え、どうしようもない。私は少しでも「面白い」と思えば、やってしまうのである。思考よりも先に口が。口よりも先に足が出てしまう。

こうして「やりましょう」と言ったわけであるが、一つだけ留意しておきたいてんがある。今回に限っては、単なる一瞬の思いつきではなく、私がかつて受けた、ある感動体験が喚起されたこともきっかけである。それは、オランダ留学中にロッテルダムで訪れた「Openmonumetendag」である。

Openmonumentendag は文字数の多さから複雑にみえるかもしれないが、その語彙は至ってシンプルである。ゲルマン語系特有の単語をくっつけて一つの単語をつくる(=わりと日本語に近い!?)もので、Open(=公開)/monumenten(=記念物)/dag(日)の3語を合わせたものである。いわば「記念物公開日」にあたる。日本語的にいうならば「文化財公開日」にあたるだろうか。このOpenmonumentendag はオランダに限ったイベントではなく、ヨーロッパ各地で毎年9月第2週末に実施されている「ヨーロッパ文化遺産の日(European Heritage Days)」の一環として実施されているものである。すなわちヨーロッパでは、至る所でこの日に文化遺産が一斉公開されているということになる。

私にとって1番の目玉であったのはロッテルダムを代表する近代建築「ファン・ネレ工場」であった。オランダ現代建築に通じる徹底した合理主義とその造形はとても見応えがあった。このような目玉建築におとづれるのも醍醐味の一つではあるが、それ以外に訪れた歴史的建造物もまた面白いものがあった。

その中でも興味ぶかかったのはいつくかには「倉庫」である。貿易で栄えたロッテルダムにとって「倉庫郡」には、街の歴史が刻まれている、とのことから文化遺産として扱われているようだ。それらの現状は多種多様で、ガランドウのものもあれば、「住宅」へとコンバージョンされて活用されたものもある。ガランドウの倉庫では、DJによるライブイベントやピンホールカメラのワークショップが開催されていたり、コンバージョンされた「住宅」では、住んでいる状態そのものを家主の案内で見学することができた。

Monument か/Heritageか

調べてみると「文化遺産の日」における「文化遺産」の訳語は、国によって異なるようだ。イギリスでは Heritage とされるが、ドイツ・オランダなどでは Monument があてられてるが、その違いは不可解である。もし詳しい人がいたら、ぜひご教示願いたい。

若干、拡大解釈しているかもしれないが、文化遺産 = Herigageとして理解していた私は文化遺産をアンタッチャブルな存在としてとらえていた。しかし、Openmonumentendag はその概念を「ひっくり返す」ようなものであった。歴史的建造物をアンタッチャブルな存在ではなく、Monument = 記念物(語源はラテン語で想起させる、という意味らしい)として自由に扱うことは、勇気あることかもしれないが、とてもワクワクするものである。他国の「文化遺産の日」の実情はわからないが、ロッテルダムの自由な関わり方はとても興味深いものがあった。

滑川は人口にくらべ多くの文化財がある町だ。そして、その周囲には文化財予備軍がゴロゴロとしている。多くは何かしらの歴史を受け継ぎ、特定の時代の記念すべき存在といえるが、ぎこちなく残されているようにもみえ、どこか寂しさを感じる。何をしたら、これらの建築物がかつてのような活き活きとした姿を取り戻すのだろうか。そこに何かアクションを起こすことができないか。難しいテーマを掲げてしまったかもしれないが、何かしないと、何も始まらない。

まとめ

アンタッチャブルな Heritage から、自由な Monument へ。大雑把にいえばそんな狙いですが、概念規定に翻弄されてしまっては本末転倒。イベントを楽しいものにするためには、そして多くの人をワクワクさせるためには、まず自分が楽しみながら参加することが大切と思っています。おそらく、いろんな試練があると思いますが、「ワクワク心」を忘れずに、取り組んでいきたいと思います。

あ、最後になりましたが、このイベントに協力していただける方、随時募集しています!建築専門でなくてももちろんO.K.。イベントの概要など、きまってきたら色々と告知をしていきますので、ぜひフォロー&参加いただければと思います。

references(各地の建築まつり/Open Monument):

▼ロッテルダムのOpenmonumententag

▼イケフェス大阪 国内最大規模を誇る

▼東京建築祭、2023より開催!?

▼京都モダン建築祭