3分でわかる宇宙条約

宇宙の憲法

宇宙条約は「宇宙の憲法」とも呼ばれ、宇宙活動に関する基本的なルールを定める条約です。

【宇宙条約の内容】

宇宙活動の自由(1条)

宇宙空間・天体の領有禁止(2条)

平和利用原則(3条、4条)

宇宙飛行士の救助・宇宙物体の返還(5条、8条)

国際的責任・継続的監督(6条)

損害賠償責任(7条)

環境汚染防止(9条)

1966年に採択(翌年発効)された法的拘束力のあるハードローとして、現在109か国が加盟しています。

宇宙活動の自由(1条)

宇宙探査・利用は、すべての国の利益のために、全人類に認められる活動分野とされています。宇宙は自由に探査や利用することができ、天体へも自由に立ち入ることができます。

宇宙の領有禁止(2条)

国は宇宙空間(天体含む)を取得できません。

米国の民間企業による月の土地を売るビジネスが物議を醸した時期もありましたが、民間企業が天体を所有するには国の追認が前提となり、そのような追認はできないので売買も不可能といわれています。

なお、宇宙資源については解釈が分かれますが、明確に資源所有を禁止する規定もなく、2015年にアメリカで個人に宇宙資源に関する権利を認める法律が作られています。

平和利用原則(3条、4条)

宇宙空間と天体とで考え方が少し違います。

以下にまとめていますのでぜひご覧ください。

宇宙飛行士の救助・宇宙物体の返還(5条、8条)

宇宙飛行士の救助

宇宙飛行士は「宇宙空間への人類の使節」とされ、事故・遭難・緊急着陸時には各国は宇宙飛行士を援助することが求められます。それにより、宇宙飛行士は自国(登録国)へ安全に送還されることになります。

また、宇宙飛行士同士も、宇宙空間や天体上で活動する場合に援助をすることが求められます。

宇宙物体の返還

人工衛星などの宇宙物体は、登録によってどの国が管理しているかを決めています。

もし宇宙物体が登録国の外で発見された場合、その国に返還されます。

宇宙救助返還協定

上記ルールを具体化したものが宇宙救助返還協定です。

国際的責任・継続的監督(6条)

各国は、自国の宇宙活動が宇宙条約に従って行われるようにする国際責任を負い、民間団体の宇宙活動は、国の許可と継続的な監督が必要となります。2018年11月15日に施行された日本の宇宙活動法は、この要請に応えるものです。

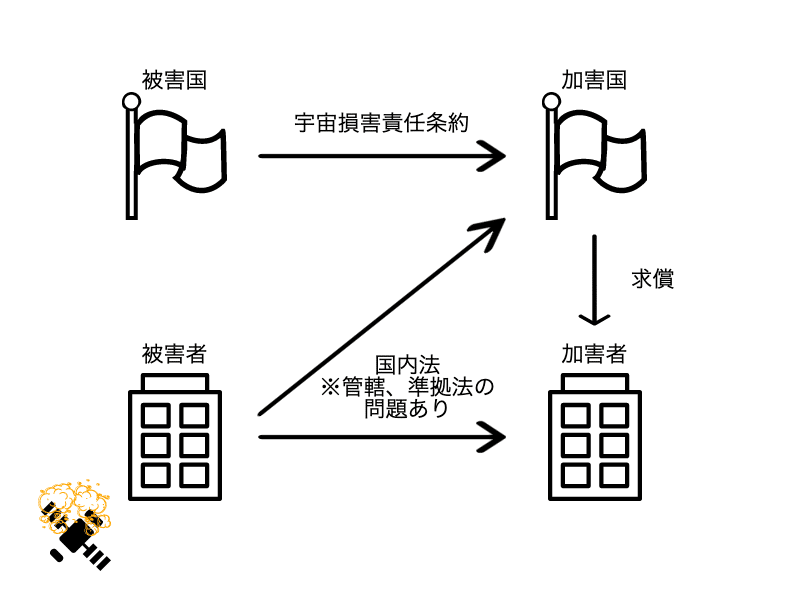

損害賠償責任(7条)

ロケットの打上げなどの際に事故が起き、他国に損害を与えた場合の国際責任について定めています。主体は「国」であり、打上げ事業者等の「人」の責任について定めているわけではありません。

環境汚染防止(9条)

各国は、宇宙空間の有害な汚染や地球外物質により地球環境が悪化しないよう研究・探査をしなければなりません。

惑星の環境保護については以下にまとめていますのでぜひご覧ください。

また、スペースデブリをめぐる議論の中でこの条文が取り上げられることもあります。

参考:

・JAXAウェブサイト「宇宙法」

・Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies [London version]

・宇宙ビジネスのための宇宙法入門第2版 小塚荘一郎・佐藤雅彦