消費税をゼロにしてはいけない理由

国民民主党が公約として掲げてきた基礎控除額の見直しによる手取り額を増やす政策について、いかにも、税収が減ることが問題だと、財務省のブリーフィングを信じる人々が、国民民主党案に反対している。

そして、基礎控除の見直しや、配偶者控除の見直しより、手っ取り早いのは消費税減税だろ?と、誠に短絡的な主張をする人が出てきて、びっくりしている。

103万円の壁とか

— 🍛何食べ太 (@whatIvedone6080) November 3, 2024

130万円の壁とか

ゴチャゴチャ言わんと

『消費税廃止』なら

老若男女、非課税世帯も富裕層も

みんな得するやん。#玉木雄一郎に騙されるな

私は消費税廃止には絶対反対の立場をとっている。その理由はいくつかあるが、最も重要な点は、消費税を無くしてしまうことは、人々の労働意欲を低下させることになると言うことだ。相変わらず103万円の壁を解決せず、消費税だけ無くしても、そもそも、国民の総所得の底上げにはならない。以下、私見を述べる。

確かに消費税が一時的にせよ無くなれば、消費が上向く効果はあるだろう。ただし当たり前だがいつまでも消費税をゼロのままにはしておけないので、消費税が復活すれば、再び消費意欲も減退することになる。

また、消費税を無くすことはほぼ全ての日本国民に影響が出ることとなり、国民生活が少しは楽になる効果もある。しかし、消費行動に対して制約をかける効果があるのが、消費税であって、それは裏を返せば国民全体の消費行動と意識に影響を与えることになる。それも直接的な影響を与えるのだ。

更に、消費税は社会保障全体に活用されている税金であり、消費税を無くすとその代わりに国債発行で賄うことになる。国債はインフレ率と連動すれば、実際にはその価値は年を追うごとに下がることになる。その際、金利が発生したとしても、インフレ率以上の金利が発生することは無いので、仮に財政を均衡させる目的であっても、負担は軽減される。

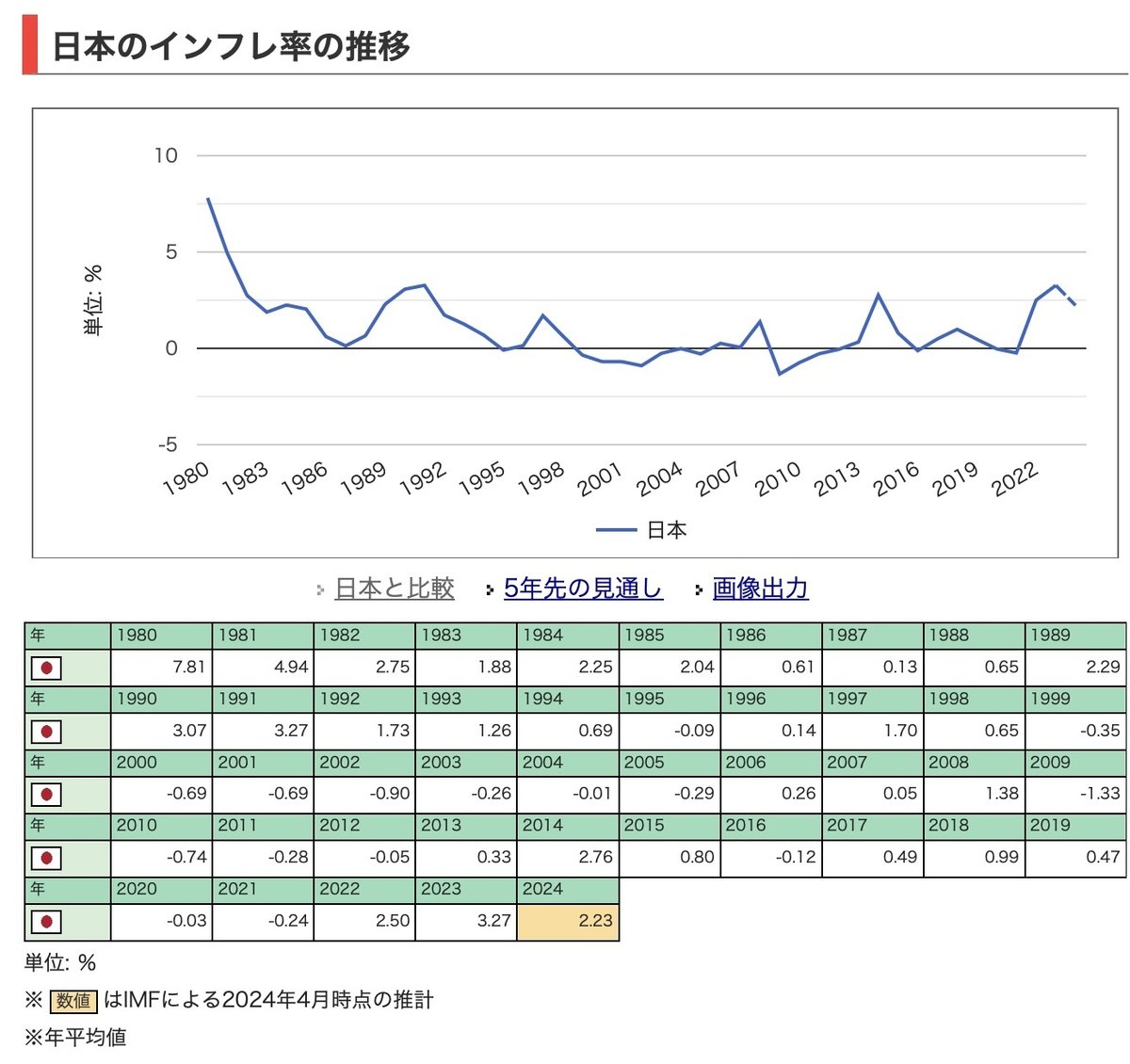

日本の失われた30年間の最大の問題は、このインフレ率が長らく停滞していたことによる。これがデフレ不況の原因だ。インフレ率と国民所得は相関関係にあり、インフレ率が上昇しないから、実質賃金が上がらない状況が続いてきた。

現在のインフレの主因はコストプッシュ・インフレであり、輸入に頼っている日本経済は、諸外国で起きている事柄が、直接的に日本経済に影響を与える傾向が強い。

物価の上昇率に比例して実質賃金が上がらないから、問題なのであって、物価上昇が起きていない社会では実質賃金も上がらない。

特に日本の場合、物価上昇は横ばいだったが、実質賃金が上がらない状況が続いたのが、デフレ不況の直接的な原因と言われている。

では国民の所得が上がらない現状で、家計への負担を軽くする目的で、一時的にでも消費税を無くすとどういう現象が起きるかと言うと、基礎控除額が変更なければ、収入そのものが上がらない中で消費税を無くす分、家計が楽になると考えがちだが、実はここに落とし穴がある。

消費税が無くなっても、実質賃金が増えるわけではない。そもそも、103万円の壁が労働者に精神的にブレーキをかけているので、消費段階で価格が商品価格、家計の支出が下がっても、所得そのものが上がるわけではない。この落とし穴は、財務省が集める税金は是が非でも確保したい思惑が見え隠れする。

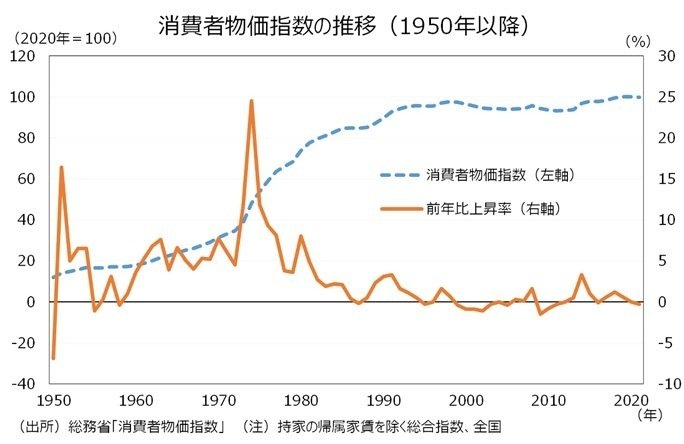

統計局の推移を見ても、消費動向は、実は大きな変化は見せておらず、消費税よりもGDP全体の推移に相関する。

GDPの鈍化が消費者物価指数に連動すると言う、残酷で非情な現実を見た時、実は消費税はGDPの伸びに極端な影響を及ぼしていないことが分かる。

巷間指摘される消費税増税は、確かに消費意欲を減退させる効果はあるかもしれないが、一方で、国民負担率を軽減する方が、実はGDPの伸びに顕著に影響を与えると言うことが、このグラフの比較で分かる。

これはマスコミが垂れ流す意図的な印象操作のグラフではなく、総務省統計局のデータと世界銀行のデータから引用したもので、この残酷な指標は、日本経済全体の停滞を意味している。

ここから先は

倉沢良弦『ニュースの表側』(有料)

これまでお読みいただいた皆様、誠にありがとうございました。 こちらのマガジンも含め、全ての記事は単品販売に移行する予定です。 今後も、良し…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?