MistyのF7が気になる

ジャズスタンダードのMisty、BセクションからAに戻る所でF7と表記している譜面がよくあります。このコード進行、違和感を感じるので僕はあまり好きではないです。

理由は3つあります。

メロディとルートが同音のために、印象が強すぎる

F7が次のG-7に進みにくい

前のD7からの繋がりが急すぎる

まず、1の理由

メロディとルート音が同音だととても強い印象になります。同じ音が重複してハーモニー的に分厚くなり、コード進行が止まって聞こえるため、2の理由につながります。

2の理由

F7はドミナントコードのため、5度下のB♭へ進もうとします。しかし次のコードはG-7なので、解決感が薄くなりコード進行の満足感(?)が得られにくいです。

3の理由

2と同じような理由で前のコードD7は5度下のGへ進もうとします。なのでF7だと繋がりにくいと感じます。

これらはおそらくメロディやハーモニーにはテンデンシー、すなわち進む方向(傾向)があり、自然な流れがあると言うことです。

このテンデンシーを意識して、どうすれば自然に聞こえるかを考えてみたいと思います。

この小節をD7のままにしても良いと思います。

そうするとメロディのファでD7(#9)となり、ブルージーなサウンドが生まれます。

ブルージーさを出すならD7、避けたいのならF7といった所でしょうか。2の理由で述べた通り、F7にする事でB♭を予想させるので転調したように聴こえさせるのであればF7でも良いかもしれません。

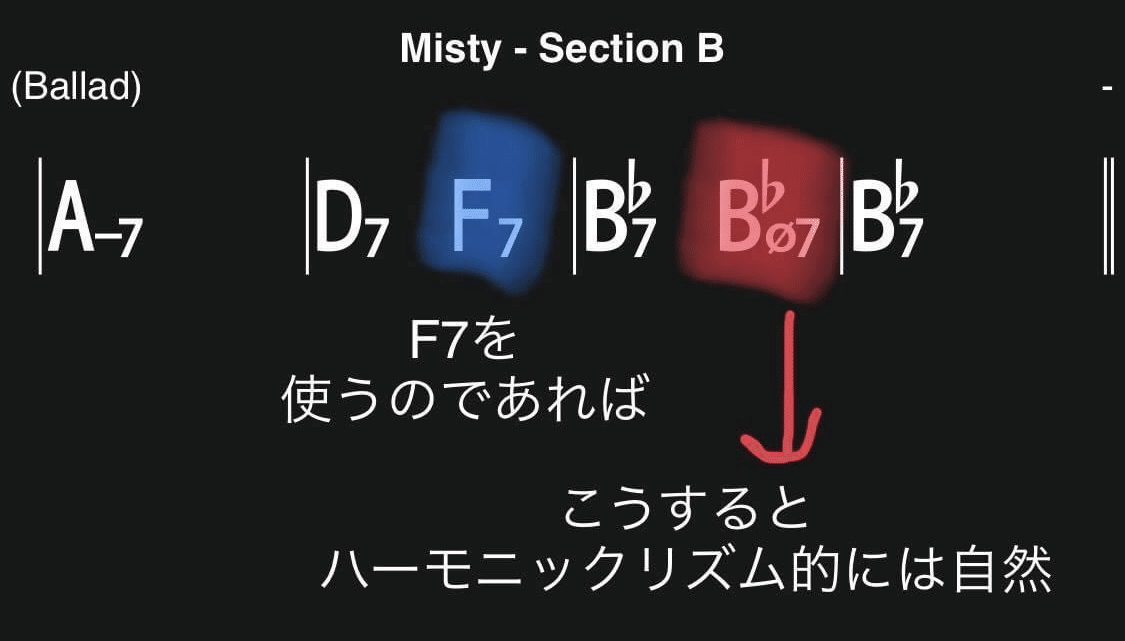

F7からG-7だと、Sub Dominat Minorっぽく聴こえる(F7が♭Ⅶ、G-7がⅠのように聴こえる)ので解決感が薄くなり、ある種の満足感が得られません。もしここをF7にするなら僕は次のコードはB♭7に行きたくなります。

ただ、B♭7だけにしてしまうとハーモニックリズムが強拍の時にドミナント7thコードが来るので、微妙な間が生まれます。そこでディミニッシュコードの登場です。

ディミニッシュコードはコードの機能がありません。TonicでもSub DominantでもDominantでもないのです。経過的に使ったり、前のコードを補助したりする役割があります。

3, 4拍目にB♭dim7を使うとB♭7が少し変化したように聴こえます。しかしそのままでは留まれないので元に戻ろうとする作用が働きます。これはB♭7を補助するディミニッシュ、Auxiliary Diminishと言い、Mistyの出だしのE♭maj7もE♭dim7 - E♭maj7というようにすることがよくありますが、これも同じ原理です。

まん丸の風船が少し空気抜けたからまた空気を入れ直す感じといえば伝わるでしょうか?🎈

1の理由、F7のルートがメロディと同じ音になるので違和感を感じるという解決をしようと思うと、Fではない別のコードを使うことになります。

ここではいくつか方法があると思います。先程D7にしてメロディを♯9にすることでブルージーになると言いましたが、いやいや、そんなブルースっぽくないよ、この曲。可愛らしい女の子が「高い木に登って降りられなくなった子猫ちゃんみたいなあたしを見て!ルックアットミぃ〜」って言う歌詞の曲です。

なので、G-7に行くにはD7 - F♯dim7にするとわりとスッキリするのではないかと思います。メロディがFなので、F♯dim7(maj7)とでも書きましょうか。

F♯dim7はD7(♭9)のルートが省略された形と考えられます。これは先程のディミニッシュコードで経過的に使うPassing Diminishと呼ばれるものです。

コード進行に絶対はないのであくまでも一例ですよ!僕は違和感を感じるので、何でかな〜と突き詰めたらこうなったという事です。

ルートの動きの話に戻すと、F7をF♯dim7にすることでルートがF♯になり、よりGに行きやすくなります。(F♯→Gというテンデンシートーン)

F7だとやはり(F→B♭)というドミナントの解決、つまりルートが5度下降のテンデンシーが働きます。

B♭7にすると強拍にドミナントセブンスコードになるため、一旦停止したように聞こえます。これを解決するためにB♭dim7を3, 4拍目に持ってきて動きをつけたものが3つめの写真です。

色々コード進行にアイデアはありますが、僕が1番違和感を感じたのはD7-F7という進行なので、このようにすると落ち着きます。

下の段、A-7の小節の3, 4拍目にD7を持ってくるとⅡ-Ⅴが連続するのでハーモニックリズム的には動きが出て良いのですが、A-7の所のメロディが「レ」なので、D7にすると最初の理由1で述べたルートとメロディが同音になり重たく感じるので、ここはそのままにしています。

響きの動きや重さなど、感覚的に聴こえる部分を色々と探るとマニアックで面白いですよ〜😆

いいなと思ったら応援しよう!