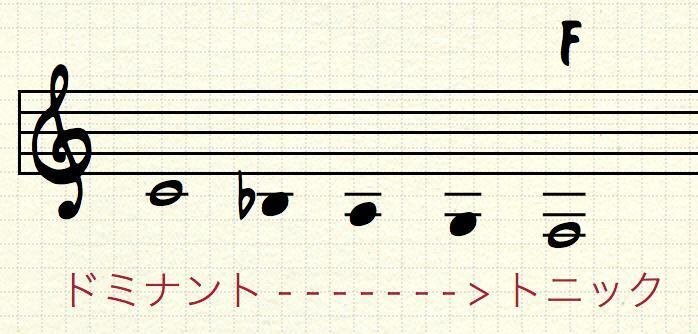

短9度の響き

ドとオクターブ上のレ♭

この音程は短9度といい西洋音楽理論では最も美しくない響きとされています。

しかし実は美しくないと感じるのはこの2音のみで存在する時で、2音の間に他の音が存在すると意外ときれいにサウンドします。

有名どころで言うと、年末によく聴くベートーベンの第九。第4楽章の冒頭部分に出てくる響きがコードで言うとD7(♭9)です。(42:53から数小節間)

他にもラヴェルの「ボレロ」に出てくる特徴的な部分があり、そこがC7(♭9)になります。(2:30のところ)

ジャズやポップスなんかではしょっちゅう使われているし何気なく弾いたりしているんですが、このコードの不思議さをいつも考えてしまいます。

なぜ短9度は2音だけで鳴らすと美しく響かず、和音の中で鳴らすと調和して聞こえるのか。

短9度について調べていても中々答えになるようなヒントがないので、自分で色々考えてみました。

1番最初に考えたのは「ドミナントの響きがトニックに行こうとするから」ということです。

おそらくこの記事を読んでいる人はひたすらマニアックな人だと思いますが、念のために用語の解説も兼ねて少し説明しておきます。

トニックとドミナントの捉え方は一般的な理論だけでなく、僕自身の個人的な考え方も含んでいます。

トニックとドミナント

トニックとは音階の1番目の音。調性のある音楽では、この音にトニックとは音階の1番目の音。調性のある音楽では、この音に帰着しようとする力*が働きます。そしてトニックには引力があると考えています。

*この力は僕は重力と捉えています(後述)

ドミナントとは音階で主音から数えての完全5度の音。ドミナントはトニックに進行することで安心感が得られます。

この2つは言わば自宅と飲み屋の関係です。飲み屋でグダグダ飲んでても最終的には家に帰って寝ますよね?要はそう言うことです。トニックは自宅でドミナントは飲み屋。飲めない人は友達の家と考えてもいいです。

そして、ドミナントコードになるとトライトーンを含みます。

トライトーンというのはオクターブの丁度真ん中にある音程になります。

度数でいうと増4度もしくは減5度の音程の事で、この音も西洋音楽理論では非常に不安定な響きとされていて、安定した響きになろうとします。

実際にドミナントコードを見てみると

① 例えばC7はコードトーンがC E G B♭となり、このうちEとB♭が同時に鳴るとトライトーンになります。

② ドミナントの音というのはトニックに行きたくなるといいましたが、5度下降すると言うことです。例えばCをドミナントとすると、ドシラソファと5つ降りると言うこと。この場合、「ファ」つまりFがトニックになります。

このトニックの音を主音と言い、それがキー(調)を表すので、C7をドミナントとして出てくる曲はキーがFとなります。

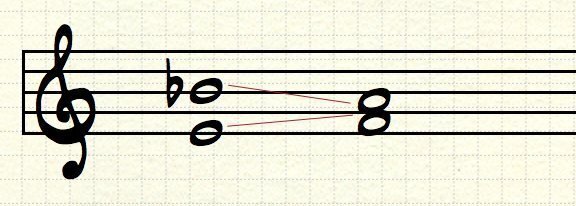

トライトーンが安定した響きになると言う話に戻すと、EとB♭の音はそれぞれFとAと言う音に行きたくなります。

もし飲みに行った居酒屋で雰囲気悪くなると早く帰りたくなりますよね?隣の客同士が喧嘩とか始めたら、嫌じゃないですか?でも喧嘩してた客が帰ったらほっとしますよね。

解決した!って感じになります。

この解決した感じを「ドミナントレゾリューション(ドミナントの解決)」と言います。

*音と音程には引力と重力があります。Fメジャースケールの中で説明すると、

と言う音の配列で、このうちEはリーディングトーン(導音)B♭はサブドミナント(下属音)と言います。

① C→Fと言う音の動きをドミナントモーションと言い、キーがFの時Fの音には引力がありF以外のスケールの音を引っ張ろうとする力が働いています。

② トライトーンを作り出すEとB♭はそれぞれFとAに引っ張られます。そしてFとAが同時に鳴り、Fメジャーのコードになります。

この①②の動きがドミナントレゾリューション(ドミナントの解決)を起こします。

Eの導音はその名の通り導く音。どこへ導くのかと言うと、トニックのFの音です。なのでFには引力があり、Eの音には重力が働いてると言うことです。

そしてB♭はサブドミナント。この音は理論ではやや安定した響きとか少し不安定な響きになると曖昧な説明がされていることが多いですが、

「トニックから一段上がった所にある響き」と言うのがしっくり来ます。

例えるなら自分の家の庭とか。

パジャマで外に出ても大丈夫、でもなんかソワソワする感じですよね。

ずっと自宅にこもっていると陰気になりますが、バルコニーにちょっとでも出ると気持ちが晴れて世界観が変わるようになります。

そんな響きです。

E→F、B♭→Aが同時に起こるとF・Aと言う響きが聞こえます。この2つの音はFメジャーのコードの1番大事な響きで、Fメジャーであると言うことを証明する音です。

♭9の話に戻すと、例えばC7(♭9)の構成音は

C E G B♭ D♭

このD♭にも重力がかかっていると思います。どうなるのかと言うと、D♭→C

C7のコードでD♭がなるとFに行く時に、より解決した感が強調されます。

D♭の音はFメジャースケールには存在しません。スケールに存在しない音を鳴らすと不安な感じがします。この不安感が安定を求めてトニックの音を作り出すと言うことです。

ではこのD♭はどこから来たかというと、Fの同主調Fマイナーの6度の音です

このマイナースケールの6番目の音がD♭になり、この音はサブドミナントマイナーというコードの響きを決定づける音になります。

サブドミナントマイナーとはマイナーキーの時のサブドミナントと捉えてください。

コードトーンの中に、主音から数えて短6度の音が含まれるコードはサブドミナントマイナーになります。

ここではC7のテンション、(♭9)がそうですが、C7自体はドミナントのサウンドです。そこにサブドミナントマイナーの要素が少し入った感じになります。

C7に(♭9)の音が入ると、Fにさらに強く引っ張られるように聞こえると先ほど書きましたが、それはFメジャーではなく、Fマイナーのコードに行く方が自然に聞こえます。なぜかというと、Fマイナースケールの中にあるD♭の音が含まれているためにC7(♭9)が聞こえるとD♭→Cという動きをイメージしてしまうからです。

もちろん、C7(♭9)の後にFメジャーコードが来てもおかしくはないです。

C7(♭9)のコード自体はドミナントで不安定で、トニックに解決しようとする動きを作り出します。不安定要素の中に♭9という不安定な響きを入れることでこの動きを増強させているのではないかというのが僕の考えの1つです。

その証拠にメジャーコードやマイナーコードに♭9の音を入れても綺麗には響きません。

しかしこれは調性音楽で考えているのでトニックに落ち着く引力で説明していますが、例えば調性のない音楽だと引力や重力は感じられず、宙に浮いたようなサウンドになり、短9度の音程を含んだ和音でとどまったりします。

例えば「千と千尋の神隠し」の中に出てくる「あの夏へ」の冒頭部分のコードは短9度、短16度(1オクターブ+短9度)が続き、どこへも解決せずその場でとどまっています。

こういうサウンドはトニックやサブドミナント、ドミナントという概念では説明ができません。そこで考えたのはもう一つ別の観点です

完全音程

音を完全4度、もしくは完全5度ずつ積んで行くと、12個目で全ての音を鳴らすことになり、13個目で元の音に戻ります。

ゲーム音楽でもよくこういったサウンドが使われています。

例えばファイナルファンタジーⅥのオープニング、パイブオルガンの音がEからA, D, G, C, Fまで完全4度ずつ積み重ねられていきます。最初のEと最後のFは短16度になり♭9を作っていますが、この時できるコードはドミナントサウンドではありません。

いわゆる5度圏の考え方です。

5度圏というのは調関係が近い順に並べて行ったもので、例えばCの隣はG(完全5度上の調)とF(完全5度下の調)になり、任意の調の左右にくるものが完全5度の関係にあります。

例えばCから4度ずつ積んで行く(左回り)と5つ目でD♭が現れます。この場合、2オクターブ上のD♭になり、短16度となりますが響きは短9度と同じ響きになります。

先ほどの「あの夏へ」の4つ目のコードの場合はD♭(C#)から左回りに5つ、ファイナルファンタジーⅥのオープニングの曲だとEから左回りに5つ積み上げたコードになります。

この5度積みの関係はGeorge Russelの提唱したリディアン・クロマティック・コンセプト(Lydian Chromatic Concept=以下LCC)の考え方につながります。

現段階では短9度とリディアンクロマティックを結びつけるところまではできていませんが、何かヒントがあるのではないかと思います。

ひとまずはここまで。