【第9回】人が集まる場所

生き物が多く集まる場所はどこだろう

例えば危険な捕食者がいない昼か、仲間と天敵の区別がつきやすい見晴らしのいい明るい場所か。

例えばプランクトンが豊富な海域や、樹液が出る木のように、食料がある場所か。

例えば身を守るために群れを作っているか、繁殖やワクワクするものの為に密な環境が生じているか。

例えば何も無いところから、何かが生まれようとしている空間か。

①〜③は人間に限らず多くの生き物に言えることだろう。

①のように「光」がある場所

②のように「食」がある場所

③のように「密」がある場所

④はもしかしたら人間に限ったものかもしれない。

④のように「アイデア」がある場所

「光と食と密、そしてアイデア」のあるところに人は集まる。

この考え方は、前も登場したタカショーデジテックの古澤さんの言葉だ。

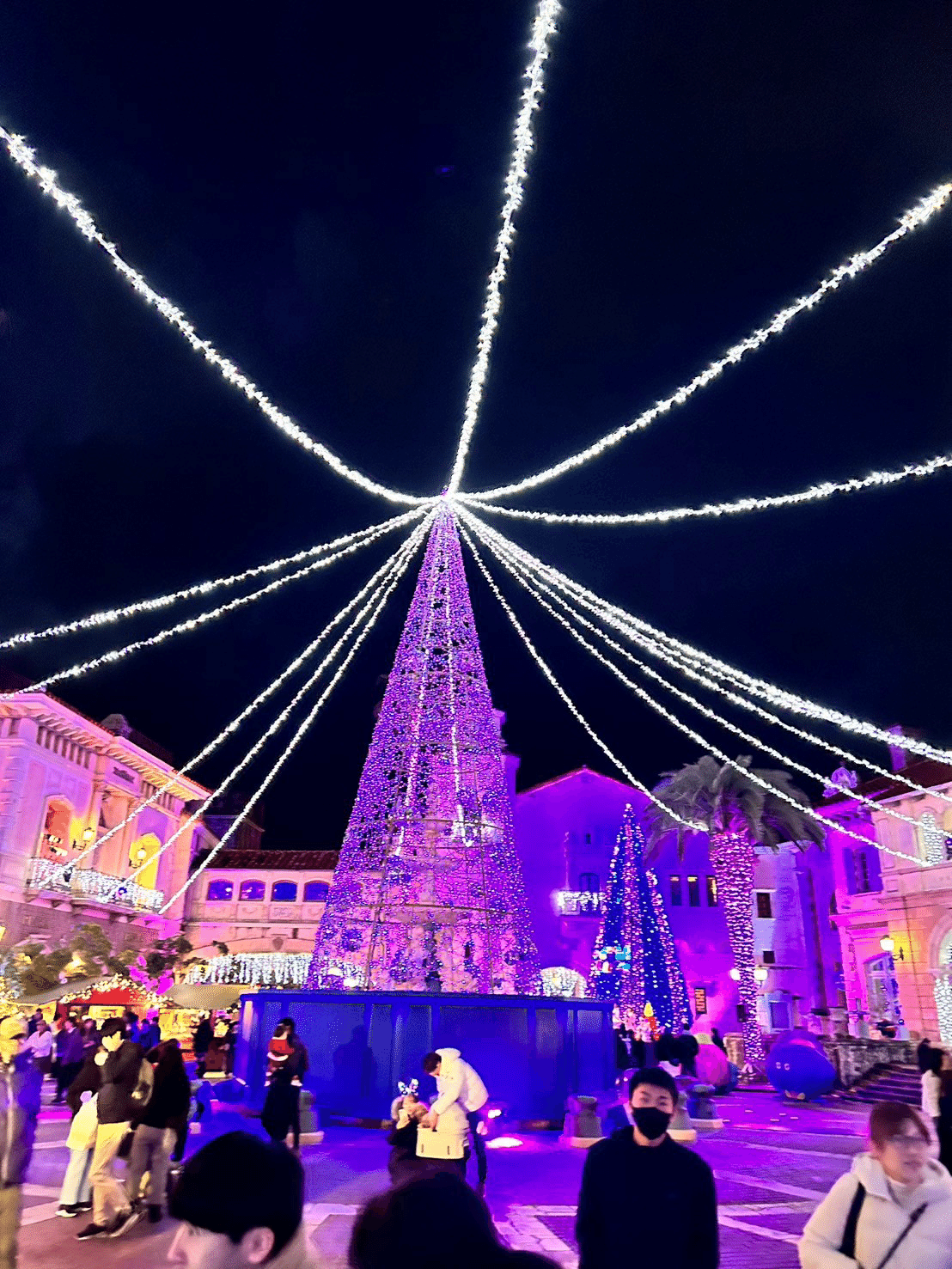

古澤さんは実際、自身が発起人となったフェスタルーチェやけやきライトパレードで、この考えの実践を行い、見事に人を集めている。

自分は大学に入ってから、沢山の経験をさせてもらってきたが、古澤さんから受けた影響はすごく大きい。

僕が和歌山で一番かっこいいと思う古澤さんが手がけてきたものは沢山あるが、その中の一部ではあるが、このフェスタルーチェとけやきライトパレードについて、改めて魅力や感じていること、僕なりの解釈を言語化してみる。

一見異なる2つのイルミネーションの共通点

フェスタルーチェとけやきライトパレードは、同じイルミネーションのようで、かなり性質が異なる光のイベントだ。

・日常から非日常へ

フェスタルーチェは、入場料を払い、イルミネーションの世界に能動的に入っていく。

「普段の生活から特別な非日常の世界に入る」という意味では、テーマパークのような性質があるのか。

特別な場所に、大切な誰かと訪れる。

・日常を非日常に

対して、けやきライトパレードは、普段生活している公道に現れたイルミネーションであり、入場料などはない。

フェスタルーチェとは逆に、「日常に非日常が入ってきた」という感じか。

いつも1人で歩く通学路や、何気なく車で通り過ぎていた道が明るく照らされるようになった。

大きく性質が異なるようにも思える2つのイルミネーションだが、古澤さんにしてみればしていることは同じなのかもしれない。

「今ある光の入れ替えではなく、今暗いところに光を灯す」

今想像すれば、フェスタルーチェのない冬のマリーナシティやけやきライトパレードのないけやき大通りは、どこか寂しさを感じ、こんないい場所を活用しないなんて勿体ないと思ってしまう。

何気なく生活している時に気づくことが出来ていないその場所のポテンシャルに気づくことが出来るのが古澤さんであり、それは多くの先行事例や街を見てきたからなのだと思う。

人々が口に出すどころか自分でも気づいていないけれど、どこかで願っている妄想を、現実にしてしまう。

だから古澤さんの作り上げるものには、多くのファンが生まれる。(既存の環境を大きく変えることになるので、多少調整が必要になることもあるが)

想いと仕掛け

そんな既存の環境を変えてまで、古澤さんが作り上げるものにファンが生まれるのは、想いがシンプルで伝わりやすく、仕掛けが人の本能レベルで刺さるからだと思う。

・想いをシンプルに

複雑な想いはコアなファンには刺さっても、ほとんどの人には刺さらない。

しかし沢山の想いからエッセンスを抽出し、誰にでも理解出来るシンプルな言い回しをすることで、人は頭で考えずに想いを理解したり解釈する。

これは簡単そうで、本っ当に難しいことだと思う。

想いの言語化や共感する人を増やす工夫をしてきた身として、痛感する。

・本能を狙った仕掛け

勝手に人が集まるようなイベントは、集客の仕掛けを人の理性ではなく本能に狙いを定めているように感じる。

例えば「○○がしたい人集まれ!」や「○○な話が聞けるよ〜」とかは、頭で考えて行くか行かないかを判断する。

世の中のほとんどのイベントは、こんな風に理性を狙った集客が主だと思う。

では、本能を狙った集客はというと、例えば「暑い日に涼しい部屋に来ませんか?」とか「暗い夜に光りに集まりませんか?」とか、「寒い日に暖かいもの食べませんか?」のような感じ。

そんな集客見た事ないって思われそうだけれど、この違和感のある仕掛けを綺麗にストーリー立てて、仕掛けとすら感じさせないのが本能を狙った集客なのだと思う。

人の本能に訴えかける

人も所詮、ただの生き物であり、本能は他の動物と変わらない。

生き物が集まりたくなる場所を用意すれば、自然と人が集まり出す。

その仕掛けを近くで見てきた。

古澤さんとは解釈が違うかもしれないが、自分なりにこれら4つの力(光と食と密とアイデア)について来週から書いてみようと思う。