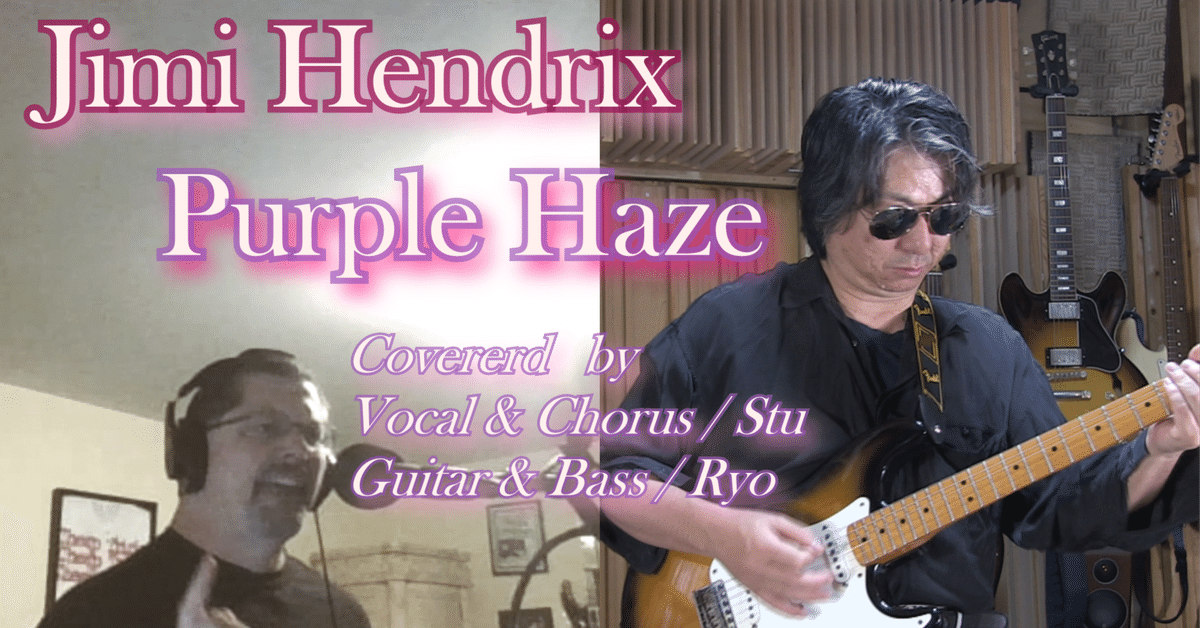

Jimi HendrixからPurple Hazeを海外ミュージシャンとやってみました。

今回は、前回に続き、ジミ・ヘンドリックスをやってみました。前回の選曲は、ややマイナーな選曲(マイナーでもないので「やや」w)でしたので、今回は、Jimiど真ん中の曲にしようと思い、The Jimi Hendrix Experienceから「Purple Haze」にしてみました。ボーカルは、久しぶりにStuに歌ってもらいました。

なんでこの曲かというと、この間Jimiやったわけですが、この曲は、若いころから好きで、よくコピーしてたんで、今回、久々にやってみたくなったんです。ただ、それだけのことです。

<曲のこと>

しかし、この曲のイントロは「破壊的な何か」を秘めているし、衝撃的なイントロだなといつも思います。

そして、この曲でJimiは、Hendrix chord と呼ばれる7♯9 chordを使っています。これはとてもインパクトに残る音ですよね。彼のサウンドはブルースやジャズの流れをくむのであり、また、そのファズのサウンドは時代を象徴するものであり、サイケデリックの象徴であるともいえると思います。

<Stuのボーカル>

彼はとにかく早い、仮テイクのバックトラックを作って送ったら、たいていの場合、「翌日」に歌のデータが返ってくる!(笑)。

仕事は引退しているとはいえ、「早い」です。

今回、これをStuに頼んだ理由は、最近、一緒にやれてなかったからというのが一つ。後は、「Woo♪ Ah♪のところを歌えそうなのは誰??」と、イメージした時に、「あぁ、これはStuだな」となり、Stuにお願いしました。

そのごにょごにょしている部分をStuは「Jiberish(ジェベリッシュ)」という言葉で表現していました。この単語は知りませんでした。

Stuはこういうの、とてもうまいんですよね。こういうのって歌がうまいだけではやれないので、いつも感心しております。

Stuは私が日本人でネイティブイングリッシュスピーカーではないということを理解してないような表現でメールを送ってきます(笑)。とても勉強になってます

<ギターについて(ベース)>

これソロが意外に難しいんですよね。

一つは、タイミング!

一つは変な運指にならざるを得ないフレーズ。

ソロの最後のところのフレーズは、あそこだけはなかなか難しかったです。

なんというか縦軸に対して正確に弾こうとアプローチするとうまくいかないタイプのソロだと思います。これは流れで弾くソロですね。

アレンジはしてませんが、原曲はフェードアウトでしたが、ライブ版みたいな感じで、最後の部分を付け足して、普通に終わるようにしてみました。

ギターは、Fender USA Stratocaster AmericanVintage 57 Model で、

アンプは、 Fractal AxeFX2XLのMarshall SLP1959 Treble 1を使いました。

ファズは、 Fractal AxeFX2XLのFace Fuzを使ってます。

それともう一つ後から全体的に60年代のフェイザーぽい効果を足しました。

これは、コンパクトエフェクターのフェイザーではなく、ADTを利用したフェイザーでやってます。その方が60年代ぽくなるかなとおもったので。

具体的には、WavesのADTのを使っています。原曲のソロは、あまり歪んでいず、結構生音ぽい感じの音なんですが、撮影で一発録りでやる場合は、コンパクトエフェクターを使わない私なので、途中で切り替えられないので、もう、そのまま行ってます。

ただ、バッキングのところは、ヴォリューム7で、メインフレーズやソロのところは10にして、歪み具合は調整しています。

後半の効果音的なギターは、原曲ではテープの早回しをやってそうですが、あれをやるには、色々計算がめんどうだったので、手軽に似た感じにやるなら、「スライドを使ってPUの上のあたりでやるのでもよいかな」と思ったので、その方法を採用しました。

あの部分は

1.PUの上あたりでスライドをやる(当たり前ですが、音階はあるので、精度は必要ですが、あそこの辺りでも演奏できるんです)。

2.ハイポジションで普通に連続フレーズを弾く。

3.ヘッドのところの弦をかき鳴らす。

という三つを組み合わせて、それっぽくしてみました。

<撮影>

いつもは、土曜か日曜に撮影するんですが、

今回は、平日の夜23時位から撮影しました。

ギターとベースを2-3テイクずつ撮影して、それぞれ、そのなかから選びました。後、エンディング前のところでオーバーダビングしたギターの部分を撮影して、さっと撮影して、1時間ちょっとで終わらせました。

今回は、ギターもベースもテイク3を使いました(どうでもよいですがw)。

平日だと、それ以上は無理(笑)。

カメラは、シンプルにそれぞれ2台で撮影しています。

今回は、ドラムは打ち込みでやりました。このドラムは自分には無理です!

<ミックス>

この曲は、確か、オリンピックスタジオで録音したんだったはずです。

いきさつを知っている人も多いかと思いますので省略しますが、アメリカではなくイギリスロンドンなのが面白いですよね。

で、Jimiのこの辺りのアルバムは、全体的にジャズぽいというか、ルームリバーブが多めなものが多いので、そこは、そっち寄りに寄せました。

いわゆるライブ/デッドで言えば「ライブなサウンド」。

ですので、今回は、うーすくですが、ドラム全体とベースにもルームリバーブを加えています。

Stuのボーカルには、アナログディレイ系のかけてます。

ただ、ステレオのパンニングは、原曲とは変えています(原曲は、ギターがまんなかで、ボーカルとドラムが左右に振ってあるという60年代ぽいパンなので)。

私のギターには、先に書いた通りADT処理をしています。

<おまけ>

余談ながら、前回、「背中弾き」をやってみましたが、これの元祖は、私の知りうる限りでは、T・ボーン・ウォーカー。この人も、ロックをやっている人は間接的にであれば、100%影響を受けている人だと思います。

これを書くをの忘れていたので、ここで追加しておきます。

そういえば、この間、知り合いのライブで、この「背中弾き」を、生のライブでやってきましたが、大うけでした(笑)。

Stuには、今、リトルフィートのSkin it backを頼んでいます。今週は何か用事があって歌えないそうなので、歌を録音したのが戻ってきたらこれもやってみるつもりです。

フィートは私の大好きなバンドなので、前からやりたかったんですが、フィートはほんとに難しいんですよね。全てが難しいんです(笑)

今は、ローウェルのスライドギターの採譜をしています。これがほんとにむつかしい。なので、いつ完成するかわかりませんが。