【WEEKLY留学記㉔】(3/18~3/24)

バイオテクノロジーと菜食主義の話

今留学している大学で、「English Pals」というプログラムに参加しています。

英語を上達したい留学生と、英語を使って異文化の人と交流したい現地の学生をマッチングさせるプログラムであり、今学期はそれに応募しました。ペアとなったのは、インドにバックグラウンドを持つニューヨーク生まれの優しい女の子。週に一回ほど会うようにしていて、勉強だったり、趣味だったり、色んな事を話しています。

そんな彼女はヒンドゥー教徒であり、ベジタリアン(菜食主義者)でもあります。13億を超えるインド住民の約3割がベジタリアンだという事実や、その食文化に実際に関わっている人が持つ食に対する意識、話していく中で新しい発見は結構あります。

とは言え、です。基本的にお肉を食べないとするベジタリアンの食生活、他にも、学内の食堂で一般的に見かける、イスラム教のハラールやユダヤ教のコーシャ料理。日本にいた時に比べて、そういった世界の多様な食文化を身近に感じるのは確かですが、細かい注意点、さらに彼らの精神的な原点をしっかり理解してるかというと、そうは言えないと思います。現代の典型的な日本人として、違う食文化を深いところで理解するには時間が必要かも、と思いました。英語と同じように、少しずつです。

今週は、僕が身近に感じる食文化をひとつの起点にして、バイオテクノロジーの話をしたいと思います。

生物の力を使ったデザインが、これまで疑問を抱かれることが無かった倫理観に問いかけをし、また社会問題を解決する例がいくつか紹介したいです。バイオテクノロジーの可能性を知ってもらうと同時に、これから生命科学という分野の中で僕みたいに研究をしていく人が、宗教や倫理、また社会全体に対しても注意を払う必要があるということを伝えることができれば、今週のWEEKLYとしては願ったり叶ったりです。

バイオテクノロジーをちょこっとおさらい

バイオテクノロジーと横文字で並べているけど、本来は生物の力を活かした生活の知恵だと考えています。例えば、酵母菌の産物であるお酒。お酒の歴史は紀元前の7,000年ごろに始まり、文字の歴史よりも古いとされています。また、畑を耕すために、荒地を移動するために、といった人間の目的に合わせた家畜改良も、生物の遺伝現象を利用したバイオテクノロジーで、古代の人々は十分に駆使していたと言えます。

今日のような、人によっては抵抗やリスクを感じるかもしれない”バイオテクノロジー”という言葉が持つニュアンスが生まれたのはメンデルが遺伝法則を見つけてからでしょう。

だいたい150年前ぐらいから、遺伝現象というのは法則性をもっていて、コントロールできるということがまず分かってきたみたい。それで約80年前にその遺伝情報を担っているのは細胞内の染色体に含まれているDNAというめちゃくちゃ長い分子であることが明らかになりました。その後さらに、”ハサミ”のようにそのDNA鎖を切ったり、”ノリ”のようにDNA鎖どうしを張り合わせたりできる分子を自然界の中から見つけきたし、十分に精度を保ちながらDNAをいくらで増やせる分子も見つけてきたので、これで遺伝子のことをさらに調べられるようになりました。

これらのおかげで人間が自由自在に遺伝現象をコントロールできるようになったのがここ50年です。

有史以前- 人類による他の生物の利用

・・・

1858- ダーウィンが『種の起源』を発行

1866- メンデルが『メンデルの法則』の発見を発表

1869- ミーシャが細胞核から核酸(DNAもこれに含まれる)を単離

1902- サットンによる『遺伝子の染色体説』の提唱

1920- モーガンがサットンの説;遺伝子は染色体上にあることを証明

1952- ハーシーとチェイスがDNAが遺伝物質であることを証明

1953- フランクリンらがDNAの二重螺旋構造を解明

1966- DNAの“ノリ”であるDNAリガーゼの発見

1968- DNAの“ハサミ”である制限酵素の発見

1972- 始めての人工的なDNA組み換え

1975- 組換えDNAの拡散防止を呼びかけたアシロマ会議

1985- DNA二重鎖を増殖するPCR法の確立

1990- ヒトゲノム計画発足

1996- 体細胞クローンヒツジ「ドリー」誕生@イギリス

2003- ヒトゲノム計画終了

2003- 遺伝子組み換え生物による生物多様性の破壊を防ぐためのカルタヘナ議定書

2010- 遺伝資源の利用で生じた利益を国際的に公平に配分するための名古屋議定書

2017- 体細胞クローンサル「チョンチョン(中中)とホアホア(華華)」誕生@中国

こんな歴史なので、今日の文脈では、バイオテクノロジーという言葉は、遺伝子組み換えやクローン技術を含む遺伝子工学という言葉と同義語である場合が多いです。

photo by 雪印メグミルク

photo by The Telegragh

Food

菜食主義とひと言で言っても、実に様々な理由から実践している人がいます。宗教上の信条である場合、殺生すること自体に反対する場合、畜産動物の取り扱いに問題があると考える場合、また地球全体の環境に配慮する場合、程度や好みを含めた時、十人いればその人だけの菜食主義が存在すると思います。十人十色の菜食主義と同じように、科学的な理由、栄養学的な理由、文化的な理由、はたまた無関心で肉食を肯定する菜食主義でない人もまた千差万別に存在しています。

去年フランスで起きた肉屋襲撃事件のような理不尽なことが起きてしまうのは、不寛容と無関心が生んだものでしょう。「違うっていいね」と誰もが違いを賛美する世の中ならいいのに、と思ってしまいます。

しかし、単に「尊重し合いましょう」とニコニコするだけでは、解決できない問題もあります。環境面で見た時、菜食主義者と非菜食主義のどちらが地球に優しいかと言えば、前者の方が先進的なのは間違いないでしょう。ここでは詳しくは触れませんが、畜産業による地球環境へのインパクトは確かに深刻なものです。

(あるデータによれば、畜農業の黎明期であった10,000年前は、人間+家畜+ペットが、陸上で生息する脊椎動物の全体積のわずか約0.1%しか占めていませんでしたが、今日では、それが97%を占めています(そのうちのほとんどが牛)。残りの3%が他の野生動物です。人口増大、消費増加が現在のようなペースで続けたら、僕らの世代じゃなくとも、それまでギリギリ回り続けていた地球はいつか本当に止まってしまう日が来るんじゃないか。)

生活スタイルや文化の違いには、優劣がない中性的な性質がある一方で、現実世界の問題の原因になるような選択的な性質もあるので、複雑です。違いが原因で起きる争いを防ぐには色んな視点が必要となるのは間違いないでしょう。今では日本の”文化”になってしまった鰻や鯨を食べる習慣にも、同じことが言えます。まったく他人事ではないですね。。。

photo by Phys.org

さて、どうだろ。もしテクノロジーを使って、動物性タンパク質や脂質、つまりお肉を人工的に大量生産できる世界が来たら。食料のために動物の命を奪う必要もなくなるし、広い土地、大量の水や肥料を使わなくて済むようになる。メリットは確かにいっぱいありそうですが。

狭い国土ながらヨーロッパの農業を支えているオランダでは、Next Nature Network (NNN) という組織が、農場育ちならぬ、ラボ育ちバーガーを引っさげて、2015年世界で初めての培養肉レストランを開きました。そのレストランの名前も、Bistro in vitro という洒落た名前(”in vivo” はラテン語で”生体内”という意味に対して、”in vitro”は”試験管内”という意味)。

in vitro burger by Bistro in vitro

初めて聞いた時は、これは本当に動物を殺めることなく、人間がお肉を一から作れるのか、と期待をしました。

しかし残念ながら、調べた限り現在の技術で生物の力を借りることなく、動物性のタンパク質、ましてやお肉を作ることはできません。このラボ育ちバーガーも、結局は、動物の体内から筋肉になりそうな細胞を取ってきて、さらに、ウシ胎児血清という栄養たっぷりの液体を雄仔牛の命と引き換えに培地として利用しています。これだけ科学が発展してるのに、と思うかもしれませんが、現時点でのぼくら人間の力(有機合成の技術)だけでは、生命の一番単純な形である単細胞生物をすらゼロから作ることができません(ウイルスや菌類の力を借りればできますが。)。

しかし、なぜこの培養肉レストランBistro in vitro がにわかに話題になったというと、真新しいさと同時に人間と生物の繋がりを改めて考えさせる場を提供したからだと思います。

もしさっきの筋肉になりそうな細胞(衛生細胞)がヒト由来だったら、倫理的にどうなのか。その衛生細胞やウシ胎児血清が有機的に合成できたら、それは肉なのか、ベジタリアンの人もじゃあ食べてみようとなるのか。そもそも、人間の手で生命を作り出すことは無理なんじゃないのか(ぼくはこの意見)。だから、生物や自然の価値をもっと認知すべきなんじゃないか。ファストフードで買ったハンバーガーを食べている時にこんな事を考えてるかな。まあ、ここまで書いてた僕は実際にラボ育ちバーガーを食べたことありませんが。。。

Garment

食の延長線で、衣についても。

レイチェル・カーソンを『沈黙の春』を最近読み進めていますが、これは1962年に出版された農薬による環境汚染の問題を訴えかける本で、一度は聞いたことがある人も多いと思います。出版直後は産業界から大きなバッシングがあり、注目を浴びたそうです。その流れを受けて、だと思いますが、1970年代から国際的に環境問題へ関心を持ち始めました。1972年には環境と開発の両立を目指した「人間環境宣言」が、その翌年には商業目的から動物を守る「ワシントン条約」が採択されるのも自然な時代の移り変わりかもしれません。

その国家間の取り決めがついに民間に浸透して、去年の2018年、「もはや現代的ではない」ということで、あのファッション界のグッチは毛皮の使用を廃止することになりました。こうして見れば、時間はすごくかかっているけど、動物保護の考え方は確実に世界に広がりつつあります。

レイチェルさんは本という媒体を通して、自分の研究結果と主張を社会に訴えかけました。動物の権利を訴える方法はほんと様々です。菜食主義を取るという形で生活に反映する方法もいれば、半裸でデモに参加しそれを訴えかける人もいるし、アート作品や展示物を使ってアトリエの中で静かに問いを投げかける人もいます。

その中で、バイオを使ったアート展示は、人間と自然が関わる社会問題を訴えかける手段として、めちゃくちゃカッコイイし可能性があると僕は思っています。なので、ここで服飾と生命観に関するインスタレーション作品を三つほど。

Victimless leather (ヴィクテムレス レザー)

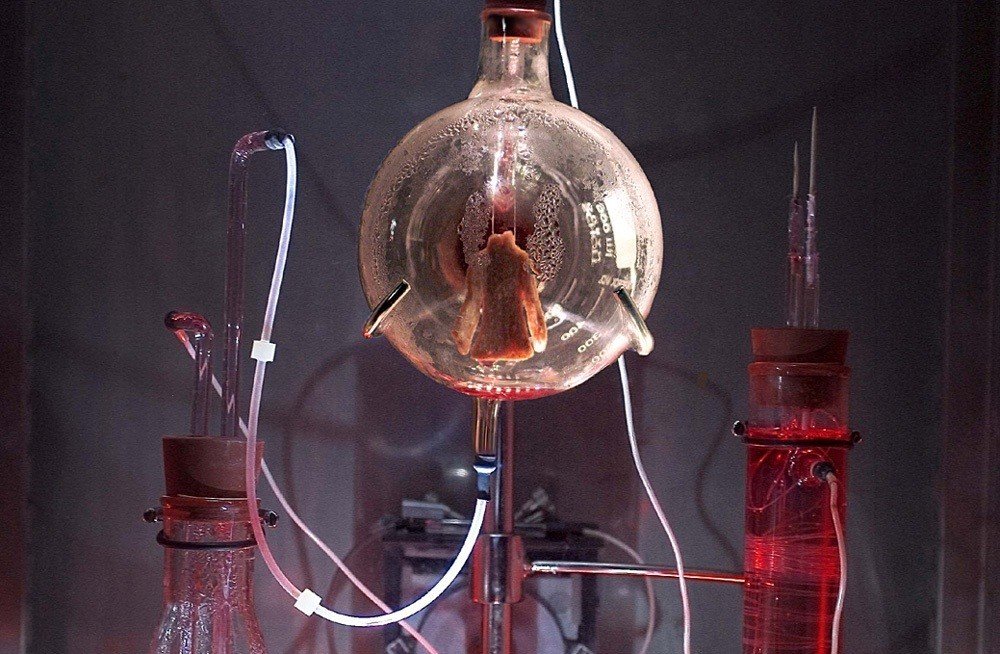

photo by The Tissue Culture and Art Project

SF映画のワンシーンに見えますが、”革”ジャケットを試験管内で作っている途中です。

『Victimless leather』は、西オーストラリア大学内の解剖学部が設置するアート専門の研究室「SymbioticA」による作品です。この研究室は生物学の知識や技術を使って、アシロマ会議やワシントン条約の内容では動かせなかった人の心の深いところに疑問を投げかけることを目標、というか社会的な役割と考えています。それで作った作品が、社会からバッシングを受けるなら、むしろ喜んで、という姿勢なので、カッコイイなと思いました。

実はこの『Victimless leather』も、先ほどのオランダの培養肉と同じ、動物由来の細胞とウシ胎児血清を使っています。どちらかというと『Leather still with victim』なんじゃないのか、と思ってしまうのですが、これもこの研究室が投げかける、人間と動物の関係は切って切り離せない、というメッセージでしょう。

Biocouture (バイオクチュール)

はっきりした数字は分かりませんが、衣服に使う繊維を全体で見た時、毛皮や羊毛を使う動物性の方はむしろ少ないんじゃないんでしょうか。綿や麻といった植物由来のものと、ポリエステルやナイロンといった化学合成で出来ているものが市場の大半を占めていると思います。

その服のメインストリームを、微生物由来素材で置き換える試みが、Suzanne Lee (スザンヌ リー) という一名のデザイナーによって始まりました。彼女は『Biocouture』という研究プロジェクトを立ち上げ、今はニューヨークのブルックリンで活動しています。このプロジェクトは、自然を利用して次世代の持続可能なファッションを作ろう、というもの。SDGsにも関連ありそうですね。

微生物の力を借りて服を作るのに、材料はたったの4種類。緑茶、砂糖、酵母菌、と少しの天然染料使って、上の服みたいなめちゃくちゃお洒落なジャケットができちゃうのは、ほんとに凄いです。

photo by ICON

しかし、温度湿度に気を配ったり、カビ菌生えないように工夫したりしながらの手作りは実に大変そう。工業化するのに、どんなことが必要なんだろう。。。これからも注目しておきたいです。

ペットと人の関係

最後に日本人アーティストのインスタレーション作品を紹介。

『犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう』photo by Aki Inomata

アーティストAki Inomataさんの作品で、実際に日本語で引用をしたいと思います。

ここでは、ペットという存在、そして「犬と人」という2つの種が相互に影響しあってきた歴史を捉え直そうとしています。

(中略)

犬(名前をチェロという)の毛と、私(INOMATA)の髪を数年にわたって集め、その毛/髪で、互いの衣服/毛皮をつくり、交換するように身にまとう。

ペットと人との関係についてあらためて問い、具象化するための作品である。

毛と毛の交換には、形見や契りといった絆の形象化を表すいっぽうで、体温調節という「はたらき」の交換が含まれている。

現代におけるペットと人との絆は、互いの適性な能力によって生みだされる「はたらき」の連結によって、再び捉えなおすことができるのではないだろうか。

これは2014年に始まったAki Inomataさんの個展の一作品ですが、今年2019年の3月末までシドニーの日本文化センターで展示されています。この記事を書いている今なら、まだ間に合いますよ。

まとめ

ベジタリアンであるEnglish pal のおかげで、普段食べてるものや身の回りの自然について考えるきっかけができました。それに、今に住んでいるニューヨークの郊外は、思いのほか自然に恵まれている環境というのもひとつの理由かもしれません。

バイオテクノロジー、色んな意味で世界を変える力を持っていると本気で思っています。だからこそ、それを生み出す人、活用する人は社会の中で起きていることに目を向けないといけないはずだと思うんです。言い換えれば、好奇心だけで研究や開発をしてはダメだなあと。人間と自然との関係を長い目で理解するのは、一晩でできるわけじゃないので、考え続けないといけない。そういう意味で、アートとデザインは疑問を投げかけるという役割を果たしていて、これからAIが”考えてくれる”という時代にもっともっと大事になってくると思うんです。

留学はあと2ヶ月。まずは目の前の事を頑張りたいと思います。

参考文献:バイオメディア・アート: 美学的見地から観た合成生物学の可能性、Bio Design by MoMA

君に幸あれ!!!