活動、炎上、失恋、受験、そして起業...?ハタチを迎えた今、僕の現在地と目的地

はじめに

2024年11月16日、二十歳になった。

大学のオンデマの授業を3週連続で溜め込み(追記:単位落としました)、年末というのに汚部屋の掃除も手付かずだが、年が明ける前に、一度ここで自分を俯瞰しようと思いPCを開いてみた。優先順位がおかしいと言われそうだが、大目にみてほしい。初note。

「なんかやってるよね」「すごい」「若いのに意識高いね」「何者なんですか」「インスタまた語ってたね」

こんな言葉たちを言われるようになってから久しい。

では、その「なんか」は何なのか。なぜ始めたのか。何を目指しているのか。

などなど、ざっくばらんに書いていきたい。

話すときもまとまらないまま話し出すためか、「?」の顔をされることも少なくない(致命傷)が、文章もまた稚拙だと断っておく。

自己紹介

これから書き始めるこの初noteの総字数が何文字になるかわからないので、は、なんと35,000字を超えてしまった。もはや卒論の字数だ。

(『目次』から、気になるところだけ読んでいただきたい)

まずはじめに、「表面上の僕」は何者か、基本情報だけ簡単に書く。

新たな出会いのときに名刺交換から入るのは苦手なので、基本情報を何も知らずに僕と関わりたい人がいれば、このnoteは閉じてDMに連絡いただきたい(ウェルカムです)。

大学入学時の4月も悩んだものだ。例えば授業内での自己紹介で、はじめから活動や事業の話をすると、「意識高いヤツ」「お堅そう」と括られてしまい、親しみづらい、近寄りづらい、と思われるのではないか、と。だから、野球が好きな”ふつう”の大学生として接していたら、実はこんなことやっていたのか、と後から知られるほうがずっといい。(多重人格のすゝめではない、お間違いなきよう)

(ちなみに、インスタのプライベートアカ作らないのか、と聞かれることも増えたが、"ふつう"に大学生しているよ!と、日常の一面も見せることで近寄りにくいと思われたくないのが大きな理由)

名前

宮川 亮 / みやかわ りょう

(「みやがわ」と呼ばれて訂正する気力は20年でなくなった)

所属

早稲田大学 人間科学部人間環境科学科(いわゆる、人科(じんか))

大月友ゼミ(行動分析学)

(株)ボーダレスジャパン「JOGGO」公式アンバサダー

(クーポンコード:RMYJO24(宣伝すな))

出身

東京都大田区(中高6年間は横浜の中高へ通学)

私立山手学院中学校・高等学校

資格(準ずるもの含む)

英検準1級(CSEスコア:2502)

TEAP Speaking 満点

漢検準1級

自動車免許

埼玉県 認知症サポーター(誰でもなれる)

趣味

「趣味」と胸を張って言える何かがあるわけではないが、気兼ねなく心の向くままに純粋に楽しんでいるかも、、というコトたち。

旅(≠旅行)

「(≠旅行)」の書き方はウザがられるかもしれないが、旅行ではなく旅が好き。

「じゃあ違いはなんだ!」

あくまで僕個人の見方では、

・前もって観光地を入念にリサーチし、宿やご飯の予約をして計画バッチリ!は旅行

・行き当たりばったり、どローカルに飛び込んで地元の方に聞いてみる、お金ないならヒッチハイク!これが旅。(ただ、観光地化されていな地を訪れる場合は特に、宗教的文化的禁忌や歴史背景は調べるようにしている)

長期休みは、道中ひとりでマレーシアやカナダへ。国内では、約200kmのヒッチハイクなど。

これまでの海外の旅先▶︎ 🇹🇭🇮🇩🇹🇼🇦🇺🇲🇾🇺🇸🇨🇦🇫🇲(2024年現在)

ADHDっぷりを感じさせる道中の思い出たちに興味あれば、Threadsへ!

・【バスに僻地で降ろされて空港まで3時間歩きかけた話】

・【6時間のトランジットでハワイを歩いた話】

野球・卓球

実は、小学生の頃は大の野球好き。生粋のヤクルトスワローズファン。

水泳とピアノの習い事を辞め、10歳で少年野球を始め、地区のオールスターにも出場。引退時には、監督から「ガムテープでホームベースを作っていたことを忘れないで」と寄せ書きをもらった。中学でも野球を続けるが、中3の時に野球肘(内側側副靱帯損傷)を発症、高校野球を志すも、硬式球の肘への負荷、高野の顧問との不仲、そして留学を考えていたことから、断念。クラスメイトの誘いもあり、留学で抜けてもチームへの迷惑が少ない、と個人競技の卓球へ転身。結局コロナで留学は叶わず、部活に打ち込んで団体メンバー入りを果たし、神奈川県大会出場。大学入学後、行けるときだけ行っても迎え入れられる温かさに惹かれ、サークルにて肘への負荷が少ない軟式野球を再開。

映画鑑賞時々読書

最近はほとんど観れていないし、読めていない。「ハリーポッター」「スターウォーズ」は幼い頃から大好き(今もじゅうぶん幼いだろ、という声は受け付けません)。意識的に読書をしていたときは日々の満足度も高かったのも、最近はタスクに追われていて、、と言い訳したいが、読んでいた当時はどれだけ他にやることがあっても最低30分、タイマーが鳴るまでは本を開く、と決めていた。インプットが不足しているのでその生活に戻したい。最近ちゃんと読んだのは、『思考の整理学』。創作活動(絵、詩など)

幼い頃からどうも創作活動が好きだったらしい。小学生では、区の文集に詩が選ばれたり、消防車のスケッチが駅に展示されたりした。中学生では、スケッチコンクールで佳作賞を受賞し、授業で書いた書道の作品は特選に二度選出された。コロナ禍で外出自粛になると絵にハマり、退屈な時間を潰していた。

だが、ここ数年はこれといった創作ができていない。悔しい。

SNS

先ほどの字数の通り、これから長々と語る。

どうしても活字が多くなってしまうので、SNS(特にインスタ)をお供に読むと良いかもしれない。フォロー、ぜひお願いします!

( Instagram / Facebook / X(旧Twitter) / Threads / ホームページ )

活動

きっかけ

2021年、16歳。いわゆる「環境活動」と括られるコトを始めた。

「なぜ始めたんですか?」

"テンプレ"の答えはいくつかある。

特に活動界隈の人たちは、僕の口から耳にした人も多いと思う。先に言っておくと、たいそうな理由があるわけではない。どこかが大きな転換点となったというわけでもない。

こう答えることが多い。

「自分が高校生のときの同級生が、グラスゴーで催されたCOP26(気候変動に関する国際連合枠組条約)に自らの足で赴き、声を上げている様子をSNSで発信していたんです。それまでのCOPの認識は、『世界のお偉いさんたちが集まる会議』でしかなかった。その会議場の外に、あんなにもアツい大衆のムーブメントがあること、身近な日本人の高校生もその輪に加わっていること、に感化されました。」

ここだけ読むと、「なんだ、グレタ教にハマったミーハーね」と思われかねないのでもう少し書きたい。

COPの話を掘り下げられたら、

「実はその年の6月に高校のポスターで学生環境会議なるものの募集があったんです。中学生頃から英語が好きで、会議の公用語が英語だったのもあって、やってみてもいいかと。元々は国際協力とか異文化コミュニケーションに興味があり、その会議の分科会に国際系があったので応募してみました。ダメ元でしたが校内選考に通ったので、少し嫌々ながら参加することになったんです。」

という話をする。

会議当日の基調講演で、環境NGO・FoE Japanの吉田明子さんからのお話があった。

当年の会議のテーマは「自然共生」だったためか、世界的な環境保護のムーブメントである「Fridays For Future」(以下、FFF)の話が取り上げられた。

2019年に当時15歳の1人の少女から始まったスウェーデン国会前での座り込みは、メディアの注目を浴び大きなムーブメントとなり、21年に海を超えて日本に渡る。そうしてできたのが「FFF Japan」だ。

基調講演に珍しく真面目に耳を傾けていた当時の僕は、FFF Japan や、日本各地域にもFFFの支部(例えば、FFF Tokyo, FFF Kyoto、など)が広がっていることを知ることになる。

そこで気づく。

「横浜って市区町村人口No. 1なのになんでないんだろう、あったらポテンシャルあるはずなのに」ということに。

自分で立ち上げるとかできるのかな?と安直に考え、会議の冊子のメモ欄に書いたのが、「Fridays For Future Yokohama」である。

そうして特に動きを見せないでいたのだが、5ヶ月後。

COPに行った同級生(上述)に刺激された僕は、その同級生原有穂に突如連絡した。

実際のDMを載せる(初公開!)

こうしてFFFを横浜に設立する運びになり、Fridays For Future Yokohama が誕生した。(後述:『活動』ー活動ポートフォリオ)

でも、これが活動を始めたきっかけか?と問われてもしっくりこない自分もいる。

他にきっかけを挙げると(まだきっかけなんかい)、

小さい頃からたくさん旅行に連れて行ってもらって、日本の四季が大好きだった

小さい頃は真夏でも網戸で寝られたのに、ここ数年は冷房がないと本当に命に関わる、実際熱中症の死者も増えている、他人事じゃないな、と徐々に危機感が醸成されていった

などの話は、よく「きっかけ」として答える。(小さい頃出しがち)

もっとも、「そんなことで活動しようってなるの?」と言われたこともある。

それに対しては、「こんなことで活動始める僕みたいなヤツは稀です。ふつう、これだけで活動しよう!とはならないから、意識せずともストレスフリーに行動が変わっちゃえば良くないですか?だから、ナッジ(詳細:『起業?』ー数年温めた当初のアイデア)なんです!」と答え、事業に結びつけることもある。

正直のところ、きっかけなんていくらでも後付けできてしまう。

ぶっちゃける。自分がなぜこのタイミングでこの活動を始めたかは、

わからない。

のかもしれない。

は?今まで言ってきた「きっかけ」とやらは嘘なの?と思われるのは不本意なので補足すると、

どれがきっかけかわからず、どれもきっかけかもしれないし、どれもきっかけではなく他にあるのかもしれない。

と言ったほうが自分のなかでは腑に落ちる。

「時期的に大学受験のAOのため?」と聞かれることもあったが、あるいはそれもそうかもしれない。

(ちなみにこの「『AOのために』『ガクチカのために』活動とか始めちゃってえ〜」という議論に対する僕個人の見方としては、「AOやガクチカが理由でも、別にいいじゃないか」です。何が理由であれ、その領域にガチで取り組むプレイヤーが増えることは社会課題領域にとってはプラスでしかない。そのうえ、付け焼き刃で"ワンチャン"狙って取り組んだ自己PRや活動実績とやらは、そもそも受け入れられないことが大半だと思う。ある程度のレベルを求めるのであれば、生半可な姿勢では受け入れられ難いだろう、と、あくまで僕個人は考えてしまう。(再炎上覚悟)

実際、AO入試にもありがたく使わせてもらった。(詳細:『大学受験』ーAO入試?)

結論5文字で書けたきっかけの次は、その5文字から始まった活動を深堀りする。

つまり、「なんかやってるよね」の「なんか」を紐解いていく。

おそらく、周りから見た僕は「環境活動家」なのだろう。実際、登壇のときも「環境活動家」として呼んでいただけることが多い。

だが正直のところ、自分のなかに「環境活動家」のアイデンティティがあるわけではない。「環境活動家」として括られることや、その肩書きが嫌というわけではなく、ただただ感覚的に、しっくりきていない。

一緒に活動してきた仲間も、「環境活動家」ではなく「気候変動アクティビスト」や「Artivist(アーティビスト)」といったように、彼ら彼女らなりにしっくりくる言い方をしている人も少なくない。

(むろん、誰もがわかるように表したら結局「環境活動家」でしょ、と言われるのは百も承知)

活動ポートフォリオ

いずれにせよ、いわゆる「環境活動」をしている、と見られているのだと思う。

「いわゆる」とあるのはもちろん理由があるのだが(たぶん、僕のどの投稿を見ても「環境活動」の前には「いわゆる」が入っていると思う)、前置きが長いので一旦活動のことを書く。

文章でも良いが、時系列を追いながらポートフォリオ的にまとめてみたい。上述したFFFでの活動だけでなく、僕個人としての活動も含める。

(一部抜粋)

2021年

・Fridays For Future Yokohama 設立

・Climate Action Network Japan 「COP26決定を受け、国が決定する貢献(NDC)の強化の着手を」代表署名

2022年

・パルシステム神奈川「教えて!Z世代が考えるエネルギーシフト」ゲスト登壇

・世界気候アクション0325 オンライン記者会見

・横浜市温暖化対策改訂に伴う意見交換会 出席

・環境NGO・Climate Integrate 代表理事 平田仁子氏 独占対談

・オール横浜気候フェス 主催(オルタナ・ヨコハマ経済新聞ほか掲載)

2023年

・アースデイ横浜2023 主催・登壇

・燕市長善館学習塾 野外キャンプスタッフ(23年度・24年度)

・アジア学生交流環境フォーラム(ASEP, Asian Students Environment Platform)2023 早稲田大学代表 選抜(毎日新聞掲載)

https://mainichi.jp/articles/20230808/ddl/k13/040/004000c

・アースデイ東京ユース × 有楽町マルイ 「第1回 NEOアワード」登壇

・パルシステム「地球の未来を考える講座」ゲスト登壇

・早稲田大学「福島復興研究フィールドワーク」

・早稲田大学人間総合研究センター研究プロジェクト 採択・研究代表(23年度・24年度)

2024年

・(株)ボーダレスジャパン「JOGGO(ジョッゴ)」公式アンバサダー 就任

・NPO法人エコプラス「ヤップ島プログラム」

・(一社)ETHICAL EXPO JAPAN 「エシカルエキスポ2024」実行委員

・スタートアップカンファレンス IVS2024 KYOTO 初参加

・招待制夏合宿「SHINE」企画立案・主催

・(株)taliki × 京都リサーチパーク(株) 社会起業家インキュベーションプログラム「COM-PJ」5期 採択

・(株)taliki ソーシャルカンファレンス「BEYOND2024」ピッチ登壇

https://beyondtaliki.info/posts/1-cQ2-sb

一部抜粋とはいえ、こんなもんだろうか。

文章で書くとすれば、

「16歳の頃に、環境保護の学生ムーブメント「Fridays For Future Yokohama」を設立。横浜市議との意見交換や環境NGOの第一人者との対談をはじめ、企業への講演や環境系イベントの主催・運営を行う。大学入学後は、子どもの野外環境教育に携わるほか、学生会議への参加に加え、原発視察やヤップ島での暮らしなどフィールドでも活動している。最近は、事業*の傍ら、スタートアップのイベントに足繁く通い、社会起業家支援プログラムにも採択された」

などとなるだろう。

(*詳細:『起業?』ー数年温めた当初のアイデア)

SDGs?嫌いだよ

「SDGs好きなんでしょ?」と、ネタでもマジでも言われる。

好きじゃない。むしろ、嫌いなまである。

「環境活動家」なのに、嫌いなのは不思議かと思われるだろう。

「SDGs」いう言葉こそ広まりはしたが、そのせいでただの見せ物(=ファッション)になってしまっている。

企業も「SDGs」をCSRとしてアピールしないと、淘汰される時代。

そうなると、実態を伴っていないのに「SDGs」を謳う企業も出てくる。

SDGsの17の目標こそ知られているが、169のターゲットや232の指標に基づいた環境評価をしている企業は一体どれだけあるのか。

例えば、「エネルギーをみんなに」を追求しようと、太陽光パネルの設置のために森林を伐採するような本末転倒なことをすると、「陸の豊かさも守ろう」と真っ向から対立する。つまり、トレードオフを孕む。でも、この本末転倒に気づかない(ことにしている)ナンセンスな企業は、会社のHPや資料に「目標7(エネルギー)」のロゴを平気で載せるのだ。

曖昧で具体性に欠けた取り組みで「なんか、環境配慮っぽいよね」とSDGsに当てはめれば大丈夫、なんて思われているのではないか。

つまり、見せかけの環境配慮とされる「グリーンウォッシュ」や「SDGsウォッシュ」が蔓延っている。

スーツに付けられた「SDGsバッジ」など、まさにその象徴だろう。(明治の小論で書いたことはこれ(詳細:『大学受験』ーAO入試?))

あのバッジを付けている人全員に、どんな取り組みをしているのか問うてみたい。まともに答えられる人などいるのだろうか。

だから、SDGsを声高に掲げることは、環境配慮の機運を高めるどころか、むしろ下火にしているとさえ思う。

嫌いだ。

「SDGsのため」に我慢の日常生活?

僕は、いわゆる「環境活動」を始めてからペットボトルを買えなくなった。

「活動」がファッションになってしまっては説得力も何もない、と。

レジ袋も断るし、服も、古着屋で充分だ。

(SH〇○Nなどは環境的にも人権的にも論外)

何も、“配慮範囲”は環境に限らない。

活動の仲間がBDS運動の発信をしていることを知って、マックやスタバには行かなくなった。ジェンダーの発信をしていることを知って、例えば「彼氏/彼女いるの?」ではなく、「パートナーいるの?」などと気にするようにもなった。

「活動家」の鑑か?

そんなことはない。でも、ヴィーガンにはなれていない。肉も魚も食べる。Threadsのアイコンは卵を咥えている。

(ヴィーガンに対して、文化の否定などの議論もあるがここでは取り上げない)

つまり、自分に無理強いしてまで、日常生活を変える必要はない。

自分ができるレベルのことから、“配慮範囲”を変えていけば良い。

(僕がナッジ(詳細:『起業?』ー問題意識は「認知的不協和」)にこだわる理由と似ている、と書きながら思った)

炎上

僕の自分史は、この炎上抜きには語れない。

前に述べた環境保護の学生運動 Fridays For Future Yokohama を設立した2日後のことである。

FFFには、「世界気候アクション」と呼ばれる一大イベントが年に何回かある。世界中のFFFが同じ日にアクションをすることでモメンタムを起こそう、というものだ。

FFF横浜を設立した2日後、世界気候アクションがあった。

設立を周知するには絶好のタイミング。

ノーアポで会場に向かい、飛び入りスピーチをした。

問題はその後である。

インタビューの全容と背景、発言の意図

NHKやテレビ朝日をはじめとするマスメディアからインタビューを受けた。

週明けの月曜日。

「お前燃えてるよ!(笑)」

クラスメイトに言われる。炎上を知る。

Twitter(当時)を使っていなかったため、学校貸与のiPadでいわゆるエゴサ。

目に飛び込んできた画面に、甚だ衝撃を受けた。

"万バズ" と数百のコメント表示。

その元凶となった報道がこれだ。

違う。切り取られている。

テレビ朝日の記者から受けたインタビューで問われたこと。

たしか、「地球温暖化の現状をどう捉えますか」くらいの曖昧なことだった。

ちょうどその頃、IPCC(=気候変動に関する政府間パネル)の報告書が話題になっていた。

「地球温暖化は人間活動によることに『疑う余地はない』」と決定付けたのだ。

そのことを引用し、こう答えた。

「産業革命以後、人類が経済発展と成長を求めるあまり地球環境を破壊してきました。現在の地球環境が人間によって悪化したことはIPCC も明言しています。地球環境を壊すことで得られるこれ以上の豊かさはいらないと思います。気候変動は僕たちの世代で最後にしたい。僕たちの子どもの世代にはこの問題を引き継いでほしくないので、今、若者が行動すべきだと思います」

現在の資本主義的な経済成長の求め方ではなく、地球環境を壊すことなく成長の在り方を模索するべきなのではないか。

こういった意図による発言だった。

しかし、当のメディアが報じたのは

「これ以上の豊かさはいらないと思います。(以降略)」

IPCCの報告書を用いた科学的根拠や、「地球環境を壊すことで得られる」という形容詞が、あろうことか完全に切り取られた。

コンテクストから離されてひとり歩きしたこの発言は、文脈や背景を知らずに飛びつくには格好の相手だった。

そりゃあ燃える。もっともだ。

何が「僕たちの子どもの世代」だ。スーパーヒーローを気取った日本版グレタかよ。謎の正義感や使命感の振りかざしとしか映らない。

もちろん、発言の全てが正しく報じられても一定の批判は集めたであろうことは予想できる。(ここまでにはならなかったはずだが)

当時寄せられたコメントには、全て目を通した。

耳を傾けるべき真っ当な批判もあったが、誹謗中傷や罵詈雑言も多かった。

“炎上資料”

ここでは改めてそのコメントを文字にはしないが、"炎上資料"なるスライドがあるので見てほしい。

当時はなかなか応えたが、今となってはネタとして濫用している。ピッチや講演のツカミにも使える。(苦笑)

「炎上伝」

「人の噂も七十五日」

そんなのはまったくの嘘だ。

2ヶ月半経とうが、僕が活動を続ける限り、当時を知っている人たちからの「炎上した人」のラベルはついて回る。

だから、開き直ってネタにしたほうが生きやすい。

受験を終えたら、「炎上伝」を書こうかと思い立ったほどである。

実際、書き始めてみたものの、途中で飽きてしまった(飽き性)。

途中までだが、書き上げる予定も今のところはないので、ここで供養したい。

(実名報道・制服の理由もここに含まれている)

この炎上を受けて、「豊かさ」「成長」について内省したことがある。

容易く答えが出るものでもない、いや、出ていいものではない。

ここでは語らないが、哲学者・斎藤幸平さん(○□の眼鏡じゃないほう)『人新世の「資本論」』(2021年の新書大賞第1位)がこの議論の良い教材となりそうだ。

「活動ポートフォリオ」、「炎上伝」含む『炎上』パート、『人新世の「資本論」』をご一読いただけたなら、是非とも議論したい。

大学受験

活動について書いたが、2023年度は受験生としての1年間でもあった。

既に述べた通り、国際系に興味があり英語も好きので、受験を考えなくてはならなくなった当初は国際系学部に行ければいいかな、と考えていた。だから、高1のときの志望校は、上智大学総合グローバル学部や立教大学異文化コミュニケーション学部であった。

数字が苦手な僕は理系がとことんダメで、数学・物理・化学に加え、まだ暗記要素もある生物でさえも評定2の常連であった。高1は定期テストの科目が多い。4日で11科目とは、毎回ギリギリになって慌て出す僕のような人からすればこなせなくて当たり前だ。

当時、気持ちが腐っていた僕は、「勉強する意味がわからない」と親に歯向かい、テストも怠惰に受けていた。もちろん、赤点と追試の常連でもあった。当たり前だが、成績も芳しくない。

学校でもヤンチャを繰り返し、親の職場に学校から電話があり後日呼び出し、なども何回かあった。

なんで私が、予備校に

いよいよ大学受験を考えなくてはならなくなった高2になる直前から、横浜にある(「なんで私が、〇大に」で知られる)予備校に通うことになる。

高い目標こそ掲げるものの、結局は言われるがままに流されていた。

ただ、英語が好きだったことが幸いし、英検の勉強には力を入れていた。

既に中3で英検2級に合格していて、目指すは大学中級レベル・合格率16%の準1級。

2度の不合格通知を経て、最終的に高2の終わりに受けた3回目で合格、高3でスコアアップした。(もちろん、受ければ受けるだけスコアが上がるというわけではないし、受検料も1万円超と高い。元文科相萩生田氏の「身の丈」発言を思い出す。当時親からは、「落ちたら自腹」と発破をかけられていた)

英検の勉強を積んでいるうちに模試の成績が上がる上がる。成績が上がるとやはり勉強が面白くなってくる。

高2の1月の河合塾模試で英語の偏差値72を叩き出し、第一志望だった慶應義塾大学SFCのC判定、この頃から調子に乗ってウハウハに。

他の教科も高い偏差値を取りたい!と英語を放置し、国語・日本史に時間を割くようになった。(なお、次の模試で英語の偏差値は15落ちた)

転じて、真面目に

文理選択を終え(もちろん文系)高校の授業が入試に直結するようになった高2、高校の定期テスト対策こそが入試対策になる(ことも少なくない)と気づき、それまで舐めていた高校の勉強にも精を出すようになった。(コース分けでは、特進クラスなど行けるはずもなく普通クラス)

次第に指定校推薦も目指せるかもしれない、と高1の酷い成績がなかったかのように都合良く勘違いし、あと数学期分、ほとんどの評定を5、たまに4でも〇〇大学に出せる!と皮算用していた。

実際、高2と高3の成績は見違えるほど良かった(自分で言うな)

結局、指定校は出さなかったのだが。

AO( 「アホでもOK」)入試?

上述したように、慶應SFCを第一志望としたのだが、活動界隈の仲間たちがSFC生が多く、他の大学学部とは一線を画す雰囲気・カリキュラム・研究制度が、非常に魅力的に見えたのが大きな理由だった。あとは単純に、「慶應」ってカッコいい、という憧憬だろうか。(「SFC≠慶應」という議論は内部でどうぞ、門外漢は黙ります。「人科・スポ科≠早稲田」という議論はこちらでやります)

AO(総合型選抜)入試も受けていた僕は、夏休みの200時間超をAO入試の書類作成や志望理由書作成に費やした。通の方はご存知、SFCのAO入試は間違いなく日本トップだ。ハイリスクハイリターンであったが、リスクを顧みなかった僕は(またもや都合良く)リターンしか見ずにAO専門予備校にも通うことなく挑んだ。

9月頭、本命SFCの出願書類を提出する。

ここまでやったから大丈夫だ。

不安はもちろんあったが、変な自信があった。

だが、本命に(ほぼ)全振りはあまりにもリスク。母からの助言(という名の半強制)で、出願〆切2日前に併願可の大学をもともとの併願校に加えて出願することになった。

SFC用に作成した資料を、教授やカリキュラムを学部に沿わせるようにイジり、上手い具合に"改変”。なんとか期限に間に合わせた。

そのギリギリで出願した併願校は、

明治大学政治経済学部

中央大学国際経営学部

の2大学。

いわゆるMARCHと呼ばれる大学群に属する大学だ。

正直のところ、SFCのAOが不合格でも一般入試でMARCHは戦える、英検がアドバンテージになると確信していた。英検のCSEスコアは2502。スコアが2450あれば英語は満点として換算されるMARCHに属する大学もある。それに加え、ちょうどこの頃の河合塾模試で、英・国・日の学力レベルがオールS(偏差値65以上)に到達していた。

ただ、受験は何が起こるかわからない、一般入試の期間に体調を崩すかもしれない、とのことで総合型選抜でMARCHも受験することにした。

当たり前だが、むやみやたらに受けたわけではない。

いずれの大学も、英検準1級や評定平均が出願資格になっている。中央国際経営は志望理由書まで英語だ。受験科目に敬遠されがちな小論文があったが、時事や社会問題には敏感なほうだと自負はあったし、数もこなした。面接の練習もしていた。

出願資格から既に絞られた受験者のなかでは優位に立てるだろう、という勝算のもとの出願だった。

明治の受験本番。

小論文のテーマはなんと「SDGs」。こんな幸運があるのか。ペンが止まらない。ダテに「環境活動」とやらをしてきたわけではない。小論文の手応えは抜群だった。

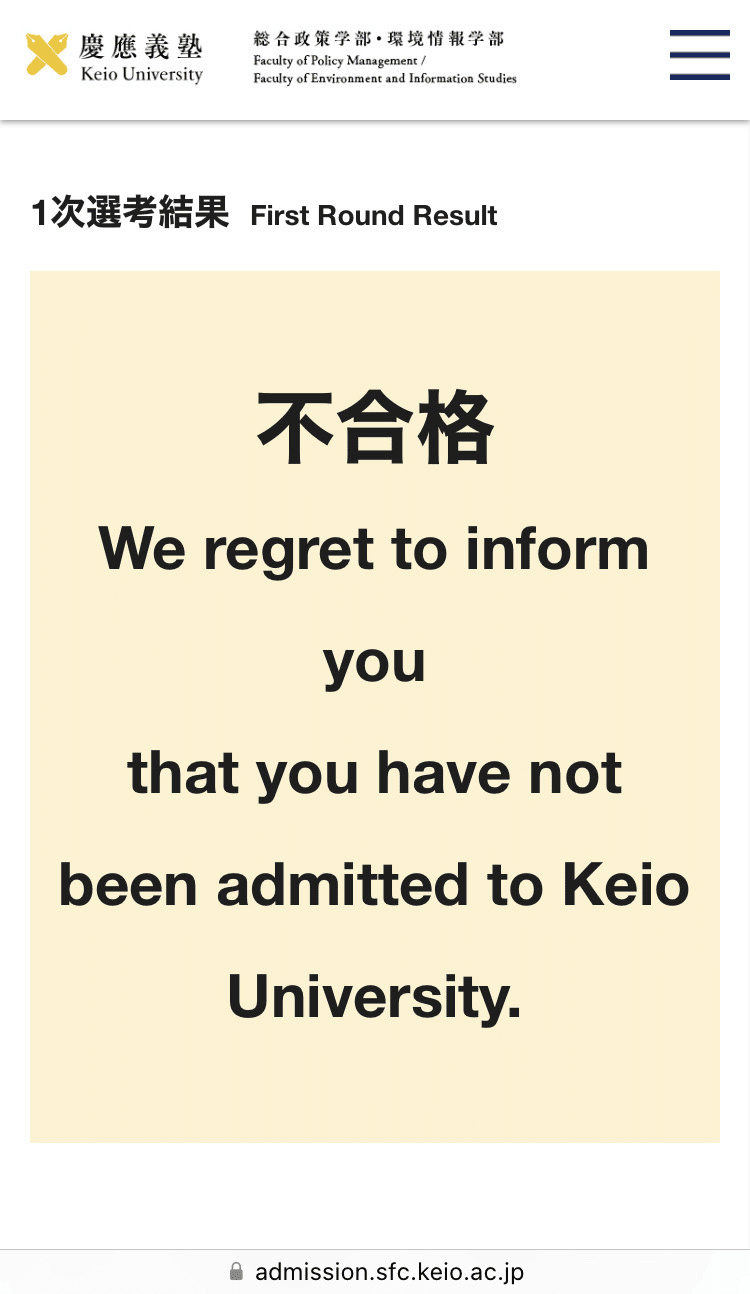

10/20、迎えた運命のSFCの合格発表日。

変な自信や淡い期待などどこ吹く風、1次試験にしてあえなく散った。

教室で、仲の良い友人数人と合格発表を見ていた。

「不合格」の画面に沈黙する僕を前に、一瞬みんなも沈黙した。

「んあ"あ"あ"あ"あ"!」

叫びの後、みんながしどろもどろに励ましの言葉をかけてくれた。

SFCの合格発表2日後、もともと併願していた中央大学法学部の総合型選抜の試験があった。

第一志望の不合格と夏休みの200時間の損失を背負いながら受けた1時間目の小論文。

「残り10分です」

このアナウンスに、読んで字の如く背筋が凍った。

間違えていた。試験時間を。

過去問演習では時間通り解いていたが、なんと本番にして、45分の試験時間を60分だと勘違いしていたのだ。

構成に試験時間の6〜7割以上の時間を割くのが小論文のセオリーと言われる。(時間配分はさまざま議論があるが、少なくとも全体の時間の半分以上)

35分経過時のアナウンス。もちろん解答用紙の半分以上は白紙。

小論文の大失態で不合格を確信しながら、投げやりになって2時間目のグループ面接を受けた。

「みんな流暢に英語話すなぁ」と、もはや自分の合否など頭になかった。

翌週末も朱雀大路並みに広い中央大学多摩キャンパスへ。

SFC受かっていれば、今日SFCにいるはずだったのに、、なんてことを思いながら、面接前にトイレで慌てて寝癖を直す。

小論文のテーマはたしか社会学系で、これが併願していた成城大学の総合型選抜の課題図書(猪木武徳『経済社会の学び方健全な懐疑の目を養う』)で読んでいた内容が運良く功を奏した。

自論を展開しながら、脳内にインプットしまくった本の内容で使えそうな部分を引用し論拠にする。これに具体例や譲歩を加えれば、それなりの字数になる。(再現性がないため受験生には強く勧めない)

早稲田人科との出会い

そういえば11月頃から、早稲田大学の受験も視野に入れ始める。

予備校などでも「早慶レベル」と括られることが多いので、授業を受けているとどちらの過去問も自ずと扱うことになる。当然学部にもよるが、問題のクセは慶應のほうが強いと思う。国語がなく、その代わりに小論文が課される。苦手意識はなかったが、小論文ともなれば正解がなく、添削は受けていても自分の出来がいかんせんわからない。受験生からすると不安だ。

上述の通り、高校の授業でも定期テスト対策として国語も日本史も勉強していたし、MARCHの受験で使うのだから、早稲田まで受けてしまえ、といった考えだったと振り返る。

学部研究を簡単にしていると、どうも人間科学部に「人間環境科学科」なるものがあるらしい。

「人間」×「環境」とは、まさに僕じゃないか。と、名前にシナジーを感じまくる。受けるしかない。

しかも、キャンパスは所沢と僻地、バス移動、学生はMac Book必携!と。

ここで気づく、「=SFCや!」と。(SFCに囚われすぎの自覚症状大アリ)

記述問題は苦手だったということもあり、マーク式だけの人間科学部と社会科学部を受けることにした。

ちなみに、「早慶目指して勉強していれば下振れてもMARCHは引っかかるかな」という甘い考えがあったのも否めないが。

そうして11/3、早大プレ模試なるものを受けた。

初めて早稲田大学に足を踏み入れた。模試の後に、坪内逍遥の銅像に日本史の用語集を持たせて笑うという受験生にしか楽しめない(何が楽しいんだ)遊びをし、大隈像の写真を撮った受験生は落ちるらしい、というジンクスがあったのにもかかわらず記念撮影をした。

その後、近くのファストフード店で、代ゼミが受験生の景気づけに配る「必勝 早稲田大学」の札を、粘着力の弱いテープで壁に貼りながら、友人たちと自己採点をした。(途中何度か札が剥がれ落ち、「不謹慎すぎる!」と大爆笑していた)

受験、もう辞める?

翌日4日、午前11時。明治政経の合格発表。

クラスメイトに悟られないようにと気持ちを落ち着かせようとしながら、内心は飛ぶように喜んでいた。

教室を出ると廊下を駆け足で抜け、職員室にいた担任にすぐに報告した。

これで、晴れて大学生になれる。明大生になれる。と喜んだ。

家のリビングの壁一面に貼られた入試スケジュールに、やっと💮を付けられた。

正直、ここで受験を辞めようかと思った。

あと3ヶ月も頑張る気力あるかな、指定校の人たちのように、ゆっくり入学準備の時間に充てられるかな、と。

でも、SFCに落ちたのがどうしても悔しい。しかも、SFCに必要な英語や小論文だけでなく、国語も日本史もやってきたじゃないか、と。

よし。あと3ヶ月だけ。

行けるとこまで行ってみよう。

そう決意し、受験を続行することに。

明治政経に11月に受かってしまえば、一般で受けるのは早慶上智だけだと受験校を一気に絞った。1月の共通テストの対策も入念にしていたし、出願も済ませていたが、もはや必要ない。形式も嫌いだったし、早慶は共テ利用では無理だ。

そうして、12月・1月・2月は早慶上智の対策に全振りした。

(明治の合格後、一気に気が緩み、当時のパートナーと銀杏並木を見に行ったり、野球を観に行ったりしていた)

だが、迎えたクリスマス、パートナーと大喧嘩をした。

「受験終わったら、話したいことがある」

受験勉強に手がつかなくなった。

もやもやが晴れないまま年を越した。

2/3、上智大学の受験日当日。思わぬことを知ることになった。

「 」

「思わぬこと」と書いたが、実は、なんとなく察してはいた。

でも、なんでこのタイミングで。まだ、受験終わっていない。

上智はまだ良い、が、問題は2週間後の早慶。

本番を間近に控えたこのタイミングで知りたくなかった。

ただでさえ受験生という精神的に乱高下が激しく荒ぶりやすい性質に、ストレートでみぞおちをイカれたような苦痛を味わう。

そこからの2週間はまともに勉強などできず、周りも皆受験に追われる身で相談などできるはずもなく、いよいよメンタルに不調を来たした。

試験中だけは忘れろ、邪念を考える余裕はないはずだ。

そう言い聞かせていた。

3日連続の早慶、その後数日置いて「9割記念受験説」と赤と青が唱える社会科学部を受け、大学受験を終えた。(もれなく9割の一員)

全対戦成績は以下の通り。

の前に、受験を終えた当日に大井町の駅近のカフェで走り書きした「受験記」を載せる。「記」よりはむしろ、長めの呟き、と捉えたほうが適切かもしれない。

(AO入試の合否は出揃い、一般入試の結果はこれから、という状況)

受験記

今日で受験終わりました!!!

(略)

高1部活しかやってなくて、勉強ほんと怠けすぎてて評定3.6で、でも指定校で上智の地環はやく決めちゃいたいって高2高3がんばって4.6まであげたけど、出願できるの4.3で僕の評定は結局4.266666でだめだった。あと1教科、4が5だったら出せてた。まあ指定校出すタイミングでは第1志望は正直もうSFCだったから、出せたらいいなくらいの気持ちだったけど。

高2の11月に、学校外でお世話になってる先輩がAOでSFC受かって、そこから僕もSFC目指すようになった。僕もAOならいけるかも、って最初は軽い気持ちだったけど、学部研究とか他のSFCの先輩とかと関わってて行きたい気持ち強くなってきて、AOで決めてやる!!って思ってたなー。一般の過去問とかざーっとみてこれ一般だと太刀打ちできんって思ってたからAOで落ちたらもう受けないつもりだったんだけど。勉強記録みてもらえればわかるけど夏まで計200時間、ほとんどSFCの AOに費やして、でも結局1次試験も通らんかった。10/20にクラスの何人かの前で結果見たんだけど笑、ほんとは受かってる気がしてたんです。泣くとか悔しいとかやなくてまじかって今までの時間無駄にした、夏休みみんな一般に向けて詰めてるのにAOに賭けて落ちた、終わった。って絶望でした。

念のため、9/7に出願〆切だった明治政経と中央のGLOMACも併願すれば?出願条件満たしてるし。って親に言われてて、2日前からSFCのために作った書類なんとかいじって学部の方向性合うように対応して、〆切の日にほんとギリギリ出してたのが、今になってはよかったほんと。7限から学校行ったあの日です笑

SFCの発表のあとは落ちてまじでばか萎えてた、2日後の10/22に中央法の試験だったんだけど試験時間勘違いするとかでぼろぼろだったほんと2時間目と面接は不合格って分かりながらやってたもん。

今年はSFCのAO受けた人が山手に僕入れて4人いて、例年は滅多に受からないここ何年も0人って言われてたからそんな受かるもんじゃないよなとは思ってたんだけど、結局今年2人合格したっての知って、わーやっぱAO専門塾(某W塾とか)行かないと受かんないよな、親にどうする?って言われたタイミングで行きたいですって言えばよかったってめーっちゃ後悔したてかなんなら今もしてる。でも一般の塾も入ってたし、掛け持ちは金銭的にも無理だから早稲田塾行くなら四谷やめてって言われてたから迷ったんけど、結局四谷にとどまった。

SFC落ちてから2週間しないくらい、11/4に明治の発表で、(担任)と面接練習しててもいやこれ落ちるっしょって言われたし、募集枠5だから無理かなーとは思ってたんだけど、小論のテーマがずばりだったからわんち受かっててくれって思ってました。受かってた。ほんとにどん底から救われたよかったってなったなー、

明治受かってから、結果論だけど指定校妥協して青学総文、明治国日、中央総合政策、法政GIS、出さなくてよかったってつくづく思いました。評定出てから2週間永遠に出すかどうするか迷ってた。出したら通っちゃうよって言われてたから余計に。どーしよーどーしよー、いやぁMARCH妥協よなーとか、くそだるくてごめんなさいでした。

この明治の発表から一気にだらけて、もう明治で十分じゃんって親にも言われたし自分でもめっちゃ思ってて受験やめるか!ってなりかけた。けどほんとにほんとにSFC行きたかったから、あと3ヶ月、SFC1本に絞って2教科しかやらん!とか言ってたわ。でも小論は波あるからなぁ、本番何出るか次第だからリスキーじゃん(まぁそれはほんとにそう)って言い出して、結局早稲田も受けることにしたから日本史は切らなかったわけ。わがままだったけど日本史切らなかったのはよかったのかなーそこはまだわかんないね結果次第になっちゃうとは思うけど。お楽しみ。

結局のとこ、振り返ってみるとやっぱ英検準1を高2の最後で取れたのがでかかったかなほんと。AOって「アホでもOK」入試、甘え、逃げ、楽すんなって馬鹿にされがちだけど、出願条件ちゃんとあるからね?笑、明治と中央法は英検準1持ってないと出せなかったし、中央GLOMACは評定3.8?以上+英検準1だったかな。(でもSFCだけはほんとに評定とかない、さっきの先輩の評定2.8だったと、笑)しかも試験の中で、小論もあるし口頭試問もあるし、落ちたけど中央法の英語運用能力は早慶並みでした。(解いてみて!(あちなみにSFCは小論もないです。ほんと変な学校

まーそんなこんなで明治のおかげで早慶に絞れたのはほんとによかったです。SFCの手応えは自分的にはわりとよかったんだけど、総合政策は英語も小論も易化らしいから無理かも。自己採はしないことにした。欲を言えば環境情報も受けたかったんだけど合格の可能性高めるために受けた人科も感覚的にはよさげだったけど、記述と得点調整次第。社学はもういろいろあって脳死で受けたから期待してないでーす。慶法は落ちた!受けるの決めたの年明けてからだったから諭吉が許さんかったらしいそれは。

結果出たらちゃんと報告します!

(略)

全対戦成績

総合型選抜入試

慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科 AO入試 ×

中央大学法学部政治学科 英語運用能力特別入試 ×

明治大学政治経済学部地域行政学科 グローバル型特別入試 ○

中央大学国際経営学部国際経営学科 自己推薦入試 ○

成城大学社会イノベーション学部政策イノベーション学科 総合型選抜 ○一般入試

上智大学法学部地球環境法学科 TEAPスコア利用方式 ×

慶應義塾大学法学部政治学科

慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科 ×

早稲田大学人間科学部人間環境科学科 補欠→◎

早稲田大学社会科学部 ×

クリスマスに腫らした目は、3月にもまた腫れる。

早稲田人科の補欠合格は、訳あって、ひとしお嬉しかった。感極まった。

自分でも、あんなに泣くとは思っていなかった。

PCの画面の前で、親と猫と、抱き合って喜んだ。

それほどまでに、受験期に溜めていた不安とフラストレーションと、どこにもぶつけられない感情は凄かったのだと思う。

(親と猫は、ひとしお嬉しかった背景にあったことは知らない(詳細:『(おまけ)』)

英検っ子になれ

結局、英検準1級の早期取得に救われた。全てはこれに尽きる。

英検っ子になるべし。

高2の最後で準1を持っていたから、

英語の自信に繋がったし、入試長文に出る英単語はほぼ網羅できたし、出願資格でもハンデになったし、その結果丸3ヶ月を早慶に費やせ(る時間は作れ)たし、

など、メリットが尽きない。

(単語について触れたが、中2から高2まで、「英検でる順パス単」3級→準2級→2級→準1級、と、パス単がメインだった。受験生の定番「ターゲット」や「シス単」は使ったことがない。+ 学校指定の速単)

小論文も、教養としては良いかもしれない。

時間のない受験生に強く勧めているわけではなく、あくまで教養として。国語力は間違いなくつく。

実は、上記の模試の国語の偏差値は65.5とあるが、このひとつ前の模試では驚異の43.9だった。

AOの資料作成に時間を奪われたと言い訳したいが、夏休みの間だけで偏差値が20上がったのは、小論文の演習を重ねることで、論点や課題文の要約、上手い文章の構成や展開の仕方が掴めるようになったからだろう。

これを重ねれば、自ずと現代文も読み解けるようになった。

余談というかもはやネタだが、上智をTEAP利用で受けようと思っている受験生がいたら、TEAPのスコアを過信しないこと。

上述の通りSpeakingで満点を取った僕は、合格を確信していた。上智は英語に強い人材が集まることで知られていると思う。こんな人材、滅多にいないだろう。(という飛んだうぬぼれ)

満点が際立っているが、実は、Listeningはというと、大コケの58点。(果たして何を聞いていたのか、いまだに見当がつかない)

喋りは満点、聞きは58点。

このスコアだけ見たら、「こいつ自分の言いたいことだけ喋って満足して、人の話には耳傾けないヤツか」と思いたくなるのも頷ける。

そんな自分本位な人は求められないようだ。

起業?スタートアップの世界へ

「事業」という言葉が何度か出てきた。

が、その前に、実は「活動」パートで触れていなかったことがある。

「環境活動」という字面を見て、何をイメージするだろうか。

ビーチクリーンやゴミ拾いを思い浮かべる人もいるかもしれないが、

スタンディングやマーチといった、「デモ」のイメージが強いのではないだろうか。

まさに、こういった画を想像したのではないだろうか。

(ここからは、この投稿の内容をさらに深掘って書いていく。既に読んでいただけたならば、飛ばしてもらって構わない)

FFF横浜を立ち上げた当初は、この「デモ」のような西欧的な運動を、見よう見まねでしていた。

むしろ、この運動の在り方こそが主流で、それでこそFFFだと認識していた。

横浜や桜木町の人混みに飛び込み、プラカードを掲げ、声高に叫ぶ。

次第に、この「過激」で「左翼」と見られがちな運動に、違和感を抱く。

(想像に難くないが、)市民の反応は良くない。白い目線を浴びる。

通行人に粉をかけられた仲間さえいた。

この在り方は、(主語は大きいが)日本社会には受容されにくい。

自分から矢面に立ちに行きたくはないな。

と、いわゆる「デモ」から足が遠のいた。

(ちなみに、西欧と日本のムーブメントの手法と主張について、早稲田の教授と話した内容が腑に落ちたのでこちらからどうぞ)

その代わり、興味関心や目的を持った人が集まるイベントや企業の講演などの場には、足繁く通う。

自分が潰れるのは避けたいから、需給のバランスが取れた場に行きたい、と。

言うまでもないが、世間一般の「環境活動」を否定しているわけではない。

僕は、FFF横浜のモットーのひとつとして「『NO』を言わない」を掲げたが、

「『NO』を言わなきゃいけない時もあるんだよ」と、日本の環境NGOの第一人者の平田仁子さんはおっしゃった。

今の日本政府の気候変動対策には、強く「NO」を突きつける。

市民運動の最前線で活躍する睦ややまだいを筆頭に、FFFの仲間たちの気概と

根性には脱帽だ。

現に、草の根運動などのボトムアップが、行政に届いている。

署名ひとつとっても、数千数万の市民の声が集まる。行政は、これらの声をまさか蔑ろにするわけにはいかないだろう(と、微かながら期待したい)。

では、どんな形の運動であれば、抵抗が少なく受容されやすいのか。

活動を始めてからずっと、模索中だった。

未だに結論付けられたわけでもない。

問題意識は「認知的不協和」

だが、どうも確からしいのは、

「環境に配慮した行動は大事」と認識はしていても、なかなか行動には移せない

ということだ。

「面倒臭い」「自分ひとりやっても変わらない」

よく耳にする、この言葉。

「認知的不協和」こそが、課題と捉えた。

実際、気候変動への意識調査によると、

意識していようがいまいが、「行動していない」割合は81.4%に上る。

これが悲しい現実なのだ。

環境問題の現状を知って、

「燃やすとCO2出るし海に流れたらお魚さん死んじゃうから、じゃあ明日からペットボトル使わないっ!」

とは、なかなかならない。

なるわけがない。というか、ならなくていい。

環境のために、と生活を変えることを強いず、誰だって“ふつうに”生活していたい。

だから、

“ふつうに”生活しているだけなのに、気づいたら環境に配慮した行動ができていた

という世界線を作りたい。

というのをずっと思い描いていた。

数年温めた当初のアイデア

そこで、2024年7月。

アクセラ(「起業家支援プログラム」のような認識で問題ない)に挑戦しようと思い、界隈では知られる(株)talikiのプログラムに応募した。

書類選考、面談を経て、採択していただいた。

その採択された当初のアイデアというのが、

「教育現場における、無意識的に環境に配慮した行動を促すアイデア(=環境ナッジ)のオープンプラットフォーム」

環境に配慮した行動に至るには、一般的には、行動変容の前に意識変容が先立つだろう。

しかし、歳の数の年数をかけて作られてきた人間の意識を変えるのはそう簡単ではない。

ネックになっている意識変容を介すことなく、行動変容さえ促すことができれば。

そこで、「ナッジ理論」を環境教育に応用できると考えるようになった。

ナッジ理論とは、「選択の自由を与えつつも法規制や罰則、金銭的インセンティブを用いずに、行動変容を起こす理論」と定義される。

つまり、強制力を伴わずに、ただ人間の“やりたくなっちゃう”心理を用いて環境に配慮した行動を促したい。

環境に配慮したナッジのアイデアが詰まったオープンプラットフォームを作成し、そこに掲載されたナッジを、主に子どもが利用する教育機関・教育施設(小中学校・児童館・スポーツセンターなど)が導入する。

主な対象を子どもとするのは、上述した理由で、思考が凝り固まる前の柔軟なうちに環境に配慮した行動が習慣化すれば、歳を重ねてもその行動が当たり前になると見込めるためである。

いわば「三つ子の魂百まで」を描いていた。

(当時の取材記事↓)

起業家支援プログラム

「今どんなことやってるの?」

初対面の人やお久しぶりの人に必ずと言っていいほど聞かれる。

当初のアイデアをつらつら説明すると、

たいていの人は「いいじゃん、おもしろそう!」と言ってくれる。

自分がやっていることが評価された気がして、シンプルに嬉しく感じる。

これでいいんだ、合っているんだ。

と、その状態に安住していた。

結局、大した進捗もなく前に進めずにいた。

だが、アクセラにもなれば、「いいじゃん!」だけでは終わらない。

あれやこれやどうなの、と、メンターや先輩起業家、あるいは同期が口出ししてくれる。

3ヶ月間にわたり、毎週の講義とメンターや同期も交えた進捗報告会。

事業推進のパートナーとしてメンターと1on1を都度セッティングし、進捗やネクストアクションを共有・設定。

半数以上がメンタルを病むとされる起業家に向けた、メンタルヘルスケアのワークショップなどもある。

(来年以降の応募を考えている方はこちらから概要へ)

正直、投げ出したくなったこともあったし、講義を怠けたこともあった。

モチベーションの高い状態を常に維持するのは難しかった。

同期がどんどん進捗を出し順調に進めているなか、自分は何もできていない。

進捗報告会で話せる内容などないよ、という週ばかりだった。

対面ならまだしも、オンラインの講義回はモチベが出ない。

これはそろそろまずい、と、他の用事をタイミングが合うようねじ込み、京都に行くようにした。

台風の影響で新幹線も動かないなか、予約もしていない夜行バスの空き待ちで京都に乗り込んだこともあった。(慌て過ぎたためか、東京駅鍛冶橋バス停にスマホを忘れた)

プログラムの中間発表で「教育現場で実装するアイデアは必ずしも個別最適ではないのでは?」と、taliki CEOの多伽さんにご指摘いただく。

当初、教育に落とし込むことがこのアイデアのミソだと思っていたため、あまり変えたくはなかった。

でも、そもそもプラットフォームにできるほどのアイデアを今は持てていない、と気づき(遅い)、途中で方向性をピボットし、教育に限らないことにした。

「事業として」生かしていくには、軸を変えることも当たり前にある。

教育に限らないことにしたとはいえ、それまで大学の研究プロジェクトのほうで地元の小学校と関係値があったため、このプログラムの実証実験は小学校にて行なった。

期間中、ちょっと不登校気味の小学生くらいの頻度で小学校に通い詰めていた。

その小学校でのプロトタイプ検証として、

節水行動を促すナッジ

再生紙回収を促すナッジ

を考案し、仮説検証を繰り返した。

もちろん仮説通りに有用性が見出されることばかりではなく、思うような結果が出ないこともある。

(改ざんして効果あったことに、、としたい研究者の気持ちを理解しかける)

そこで、日本のナッジのプロともいえよう、大阪大学特任教授の大竹文雄先生のもとを直撃し、考案したナッジの評価とフィードバックを乞うた。

(人生初大阪が阪大という)

僕の宛名入り直筆サイン本を2冊もいただいた。

迎えた最終発表

2024年10月20日。ソーシャルカンファレンス「BEYOND2024」当日。

今年は、800人ほどを動員したという。

迎えた起業家支援プログラムの最終発表。

ボーダレスジャパン代表の田口さんはじめ、DeNA創業メンバーの渡辺さんやライフイズテック石川さん、キャピタルメディカ後町さんと、錚々たる審査員の面々の前で、ピンスポットライトを浴びる。

数日前に京都入りし、関西勢以外でAirbnbを借りていた。(北は北海道、南は屋久島から)

そのAirbnbの管理人がまたクセの強い方で、泊まるメンバー全員とみっちり話したいとのことだったので、(割愛!)

スライド資料の修正やブース展示の用意に追われながら、みんなでピッチの練習をした。みんながみんな、それぞれのピッチを喋り出す。カオスそのもの。

僕は自分のピッチ音声をボイスメモに吹き込み、ヘッドフォンで聴きながら脳内に擦り付け(ようと試み)ながら、寝落ちした。

翌朝、メンバーのなかで末っ子の僕は寝坊した。(遅刻はしていない)

そのヘッドフォンはというと、京都に忘れてきた。

会場入り、リハーサルも終え、いよいよ本番。

会社もローンチ済みのサービスも持っていないし、市場規模の話もしない。

実現したい社会と、それに向けたビジネスアイデア、プロトタイプ検証の成果くらいしか見せられるものがない。

それでいて、事業のアイデアも青い。

そんなもん、今更どうしようもないけど、何か印象に残したい。

そこで、最年少「19歳」(当時)を前面に出そう、という苦肉の策をひらめく。

ピッチ冒頭、「ストレスフリーに環境に配慮した行動変容を促す、宮川亮19歳です!」と若さアピールをしてみた。

一瞬だけ、ちょっとだけ、「19歳?!」とざわめくのが壇上から聞こえた。

練習の成果か、大きな失敗もなく、堂々と声の張った満足のいくピッチができた。

ピッチ後、多くの方にこれ以上にない嬉しいお言葉をいただいた。

「今まで見た中で一番のピッチ」「かなり考えられたピッチ」「オーディエンス票入れたよ!」

審査員からも、「世の中変えてくれそうな期待値が高い」「起業家としての資質が素晴らしい」とコメントいただいた。嬉しすぎる。

ピッチ後、名前は伏せるが大手デベロッパーや大手不動産、自治体、など複数企業から協業のご提案までいただけた。

初めての起業家育成プログラム、初めてのソーシャルカンファレンスでのピッチ登壇でこの結果は、上出来だった。

プログラム期間、だいぶしんどかった。もはや生活リズムなどなく、親とひと揉めもあり(詳細:『将来の進路』ー「休学」という選択肢)、真剣に棄権も考えた。

でも、駆け抜けて(足踏みも後ずさりも遠回りも迷子もしまくって)これたのは、間違いなく、生意気末っ子の僕を支えてくれたgiver過ぎる同期のみんな、そして温かすぎる運営のみなさんのおかげだ。

ボーダレスジャパンの田口さんからの総評にあったように、

できないと言われて辞める理由を探すのは簡単だ。

でも、「やるに値すること」と評価いただいたからには、どうすればできるか、できる可能性を信じ続けて進んでいきたい。

最近の事業アイデア

上述の中間発表の後からは、「ストレスフリーに環境に配慮した行動変容を促すアイデアの社会実装しています」と答えていた。

だが、BEYONDを終えて、答え方が変わった、というより、もっと簡単に答えるようにした。(その分、抽象的になってしまったが)

それが、

「行動科学に基づいた『環境貢献』×『業務効率化』の事業です」

である。

ピンと来ないと思う。

僕もわかりやすい説明ではないな、と思う。(なんだよそれ)

でも、このくらいのほうが、気になってくれる。

「具体的にどんなですか?」を聞いてくれる。

例えば、ポイ捨てが酷いという現状があるとする。

ポイ捨てが酷いから、じゃあ清掃員を雇ったり、あるいは監視の人を配置したり、などの策がとられるとする。(もちろん、人を使わない手法もあるが)

だが、これは本来であれば必要のないコストだ。

ポイ捨てさえなければ、人件費にコストを割く必要はないし、そこに割かれていた人員もコストも他の業務に回せるため、生産性の向上が図れる。

そこで、(「行動科学」=)ナッジ理論を介入させることで、問題行動をさせない、(この場合、ポイ捨て)あるいは理想の行動を促す人間心理を、強制力なしに、ストレスフリーに生む。

問題行動を減らしながら理想状態に近づいた結果として、環境貢献だけでなく業務効率化にもなる、ということだ。

上述のプロトタイプ検証の「再生紙回収を促すナッジ」も同様。

児童のプリントミスが放置され、風に吹かれ廊下に落ちた結果、再生紙として使えたはずのものがゴミにしかならなかった。

それを防ごうと教職員が巡回の度に回収するという本来の業務外の業務が生じた。そこでナッジを用い、児童自ら適切に処理したくなっちゃう仕掛けをデザインした。

結果、再生紙回収が進み、「環境貢献」×「業務効率化」(×「危険(=転倒事故)回避」)を実現させた。

環境ナッジが目指すのは、環境問題の改善解決につながること。

だが、協業先の企業や自治体にとってはそれはあくまで副次的なメリットであり、現状の煩雑な手間や複雑なシステムを軽減させたり、あるいは人件費などのコストを削減させたりできるところにメリットを感じる。

つまり、地球環境の改善と業務効率化を両立できる事業となる。

事業の今後の展望

とはいえ、「環境ナッジ」とはニッチすぎる領域だ。

そもそもナッジ理論自体、ニッチである。

いきなり「環境ナッジ」を攻めて極める前に、まず、大枠のナッジ理論はそもそも有用なのか?をまだまだ確かめなくてはならない。

つまり、今は、環境ナッジには限らず、ナッジの有用性を検証する段階である。

ナッジ理論を用いた「業務効率化」「施設管理」「セキュリティ」など、さまざま関与していく。

例えば、商業施設や空港、駅で、コロナ後に増加したインバウンドなどによる混雑緩和の動線設計を図る、などだ。群衆雪崩の防止(梨泰院を思い出してほしい)や犯罪・テロ抑止にもなる。

ともすると、

今は、「まちづくり」とか「都市デザイン」をしています!

と言っても良いかもしれない。

これらで実績を積みながら、有用なナッジのデータベースを作成する。

その後、より「環境」に特化したナッジをデザインしていきたい。

「『行動変容を促す』だなんておこがましい」

多くの方々に出会ってきたからこそ、前向きに向き合ってくれる方ばかりではない。

交流のあった、とある上場企業の経営者からは、

「『行動変容を促す』だなんておこがましい」と言われたことさえある。

「再生紙回収のナッジやったって本質的な課題解決にはならない、紙を配るのをやめればそれで済む話」と。

たしかに、再生紙回収ができたところで、環境にも社会的にもインパクトなどないに等しい。

だが、まだプロトタイプだ。

小規模で実証できないものを大規模で有用になるわけがない。

プロトタイプで有用性が見出されれば、例えばエネルギーなどのよりインパクトの大きい分野での実証実験に予算がおりる可能性が出てくる。

「おこがましい」とか言われたが、

元はと言うと、ナッジの

禁止とか法律とか「強制力なしに」行動変容を促せるのか!

行動を変えるのに、意識変えなくていいからストレスフリーだ!

というところに魅せられたのだった。

「手段の目的化」(ナッジは本来は手段であるはずなのに、「どうナッジを介入させるか」と目的化している)とも言われたが、別に構わない。

「ナッジ」という手段を最強にしてニッチトップになってやる!!

くらいの気概と覚悟がないとやっていけない。

ムキィ!っとなっている時間などない。

的確なアドバイスやフィードバックを与えてくれる方もいれば、議論もせず否定してくる人もいる。

もちろん、経営者としても人間としても先輩なので、聞く耳は持つ。当たり前。

そのうえで、できない理由に靡くのではなく、できる理由を見つけたい。

「環境ビジネス」は、結局金儲け?

なぜ事業にするのか。

ここまで、「『事業として』生かしていくには」などと書いてきたため、

「結局は、『環境ビジネス』も金儲けじゃないか」と聞こえてきそうだ。

一緒に活動してきた仲間で、(受験や)就活を理由に活動から離れる人も多い。

活動なんて続けてても、飯食っていけない。

新卒で入社した会社で日々新しい業務に慣れるので精一杯だろう。もっともだと思う。

「活動」の「きっかけ」パートで、

「その領域にガチで取り組むプレイヤーが増えることは社会課題領域にとってはプラス」と書いた。

自分で書く以上、少なくとも今は、僕はその「ガチで取り組むプレイヤー」であり続けたいと思っている。

それじゃ食っていけないよ、と思われそうだが、

それで食っていく方法を探せば良いのではないか。

舐めすぎ?

でも、「お金が生まれる」状態はすなわち、「課題解決している証」「サービスの受益者のニーズが満たされている証」だと考えられる。

これを、途絶えさせることなく継続的にできること。これこそが「事業」と捉えている。

一時的なものだったら、それこそ「金儲け」かもしれないが、課題解決を連続させていくことは、意義あること。

つまり、社会課題解決に取り組むプレイヤーが「お金が稼げないから」を理由にその道を諦めるのは、その領域の損失になる。

だから、そこに取り組む人たちにお金が落ちるのは理に適っている。

「持続可能」という言葉が、時代に迎合させようとしていると辟易している人も少なくないだろう(おそらく、先に述べた「SDGs」の文脈で(詳細:『活動』ーSDGs?嫌いだよ))が、

社会課題解決に取り組む事業が「持続可能」であるべき理由はここにあるのではないか。

ピンポイントであんたがやんなくても、ナレッジもノウハウも桁違いに蓄積されている大企業がやったほうがインパクトあるよ。

と思うなら構わないが、

一般的に大企業はアセットこそ大きいものの、意思決定に時間がかかるし、誰も思いつかないような革新的なアイデアを持った人は、おそらく既にスタートアップの世界で活躍している。

(当然、大企業とスタートアップのオープンイノベーションや、大企業のアセットを活用する目的でのM&Aなども大アリ!)

将来の進路

それにしても、活動のときも、事業のときも、僕の周りにはオモロイ人たちが多すぎる。供給過多だ。過多のはずなのに、不思議と飽きない。

みんな、キャラが濃すぎる。それぞれが違う生き方をしていて、自分を貫いている。

ただ、非常に多くの人に共通していることがある。

それが、

「休学」という選択肢

(ギャップイヤーも、同じものとして書く)

大尊敬の恩師・髙野孝子先生の授業で会ってから何かと仲良くしている陽菜さんや、長野で古民家リノベしていてマレーシアにも呼んでくれた我唯、愛嬌と真剣の使い分けが上手すぎる乃々佳、同い年早稲田で(株)Moon Japan CEOの岳、一緒にイベント作り上げた同じくAIM(あいみょんファンの呼称)のかいみょんさん、興味領域が同じで相談にも乗ってくれるアサちゃん、お世話になっている(株)Gabの萌斗さん兄弟、最近会えていない初穂、アクセラ同期のずっくん、1年のとき可愛がってくれていたまのさん、そしてパートナーの菜花、などなど、挙げたらキリがない。

冗談抜きで、僕のインスタのフォロワーの300人くらいは休学しているのではないだろうか、と思えるほどである。

4年じゃ足りない。なぜ4年で卒業しなくてはならないのか。

「早稲田なんて勝ち組だよ」「それだけ活動してたら就活無双できるよ」

と言われるが、

誰もが名を知るような企業に行くことが「勝ち」なのか?

“レールに敷かれた人生”を歩むことが筋なのか?

と、よく考えていた。

実は、前述(詳細:『起業?』ー迎えた最終発表)した「親とひと揉め」の原因はここにある。

2年秋学期からの休学を考えていた。

親に納得してもらおうと、スライド資料30枚を入念に準備し、1時間半にわたって話し合った。

その日の真夜中に家を出て、近所の公園で頭を整理していた。

(Xを始める前に、ことの一部始終をThreadsに記していたので載せる)

親心がわからないって話をします。

大学の人には言っていなかったんだけど、この秋学期から休学しようと思っていた。

理由は、僕が今やっていること(ストレスフリーに環境に配慮した行動変容を促すアイデアの社会実装)をガチで事業としてやっていきたいから。

秋学期の休学申請は10/31まで。前々から休学したいと匂わせていた(笑)が、説明のための資料を作り、両親と話す時間を取ったのが9/30。秋学期のスタートは10/4。(夏休み長すぎ)

なかなかギリギリになったが、大学側からは、「休学申請は99%通りますね、10月の中旬に教授会があるのでそこで通ると思います」と言われていたので、申請書類さえ埋めて出せば良い、親も渋るとは思うが一度説明をすれば了承してくれるだろうとばかり思っていた。

夕食時から夕食後にかけて1時間半の話し合い。夕食時は資料はなく口頭の説明になったが、序盤から難色の模様。しまいには、「もっと実のある話だと思ってたよ」「思ったよりプレゼン下手なんだね」と。落胆したらしい。

親を納得させるに足る理由ではなかったらしい。

自分の中では真っ当な理由を以て話したつもりでいた。

わかってもらえなくて悔しいのか、情けないのか、どうにも端的な感情表現が難しい感情。インサイドヘッドに登場する感情たちじゃあ収まらないものだってたくさんあるんです。

圧倒的に自分の説明不足、なのか熱意不足なのか、いや、熱意があったら納得してもらえるってものでもない。

ただ、最初に「『とりあえず』半期、休学」と言ってしまったのがまずかった。

「『とりあえず』ってなに、そうやってずっと延ばしていくんでしょ」と言われた。

そう言われるのももっともだ。

ただ、僕が「とりあえず」と言ったのは、半期休学したうえで、もし学業と事業の両輪でいけそうなら、半期終えて復学する、もしこれは事業に一本化しないと進まんな、であればもう半期休学する、という意味での「とりあえず」だった。

だが親にしてみれば一緒か、「ただのモラトリアムじゃん」と。

学生だから社会人になってからだとリスキーなこともできるという主張には、「上手くいかなかったら学生に戻ればいいっていう保険でしょ?退路絶ってないじゃん」と。覚悟ないね、ってことなのだろう。

僕はなかなか解せなかった。親心が。

もし親が反対して(子どもの進路を決めて)、子どもが親が言った通りの道を進んだとする。

子どもがその道でコケたとき、失敗したとき、思うように行かなかったとき、子どもは親のせいにしちゃうのではないか?

「だって言ったじゃんこの道に行けって」「僕/私はこんな道に進みたくなかった」

たぶん、僕も言っちゃう。自分が失敗したときの言い訳にしちゃう。

これって、子どもも言いたくないし(親のせいにしてる自分が情けなすぎる)、親も言われたくないものじゃないの?

だから、子どもの選択を渋ってでも後押しするのが親なのかな、というのが、19歳の僕の親像だった。

もちろん、自分が言いたいことを言えて、自由にできる環境にあるのは本当に恵まれていると思う。いろんな意見をしてくれる人や、いろんな生き方をしている人が周りにぞろぞろいる環境に身を置けていることも本当にありがたい。(僕の肌感覚では周りの6割強はギャップイヤーしているのでは)

その点、本当に感謝してもしきれない。

(たぶんこれを書かないとXだったら炎上してる)

僕の中で、親が思っているだろうな、不安要素なのかな、と考えていたのは、

・4年で卒業して、大手・大企業に就職してほしい

・休学すると就活にマイナスの影響が出る

・休学しないでできないのか

・スタートアップは不安定・リスキー etc...

だから、少しでも説得材料になるかな、と思い、政府は2022年をスタートアップ創出元年として5か年計画とか出してるよ、実際に休学を選択する学生増えてるんだよ(日経新聞)、都も支援厚いよ力入れてるよ、スタートアップ支援激アツの京都で7月に採択されたアクセラ進めてるよ、とかとか話したけど、そういうことではないらしい。

ただ真正面から僕に向き合って話していた親と、いろんな根拠を持ち出して説得しようと試みる僕。論点、というか姿勢がずれてた。

話を聞いていると、単にこれらの理由で休学に反対したくてしているわけでもなかった。

「半期で得られるものなんて限られている」

「最初から1年とかまとまった時間を取ればいいのに」

「休学して世界一周してきますとかなら快諾」

「それこそシリコンバレーでも行ってきたら?」と。

そういうことか。

考えが浅すぎるな自分、出直し。

1時間半の一部をざっと書き出すとこんなんです。

休学費は全部自分で出すとか、休学期間の約束事とかも提示したけどそれ以前の話でした、!!

文章じゃ伝わらないこともたくさん話したけどなんなら言い合いくらいになっちゃったけど、全部を公にすることでもないからここまで。

向き合ってくれるだけありがたい。

今、改めて3ヶ月前の自分の文章を読んでみた。

感情的になって書いた当時と、休学できずに平日2日の全休で事業関連をなんとか詰め込みながら(mtg・打ち合わせ計6本/日とか)進めている今とでは、やはり捉え方は違う。

結局、与えられた道でやることやっている、と正当化するよな。

当時は、こんなことも考えた。

こんなに認めてくれないなら、BEYONDでのピッチも棄権して、今後一切、これまでやってきた活動や事業から手を引こう。辞めよう。

こうすれば、

「どうしちゃったの、、?今まであんなに動いていたのに、休学認めなかったら何もやらなくなちゃった!」

と後悔させられるかな、などと、僕なりの抵抗策もあった。(苦笑)

でも、今自分が事業に没頭できているのは、最悪上手くいかなくても「早稲田卒」の後ろ盾がある、という無意識的な安心がどこかにあるのかもしれない。

もしそうだとすると、早稲田に入学できたのは受験期の勉強のおかげではあるが、その道具を与えてくれたのは、(学校と)予備校や模試、参考書だった。そして、その道具へのアクセス権があったのは、紛れもなく親が僕の将来に投資していたからだ。

こう考えると、

「安定」や「レール」を外れて、冒険的で不安定と思われがちなスタートアップや(まさに)ベンチャーに進むのは、わがままそのもので、飛んだ親不孝ではないか?

と思うこともある。

親と、自分と、対話を重ねたい。

なぜ事業を続けるのか?

「なんのために活動・事業をしているんですか?」

この問いへの答えがすぐに出なかった。

正直、もしかしたら、

「ただのエゴ」なのかもしれない。

と思うこともある。

活動してきて抱いた問題意識をロジックに落とし込んで、これなら解決できる!と立てた道筋にしがみついて、それを目に見えるカタチにしたい。

これって、ただ自分が合っていたんだ、と答え合わせしたいだけなのでは?

とメタ認知してみる。

自分本位そのもの。

というか、実際、

「より良い社会のために活動・事業しています!」と、なんのしがらみもなく純粋に、胸張って言える人は、ごく少数ではないのだろうか。

「自分や自分の家族・友人がこんな経験をして悔しかったから」のように、原体験を機に、という人も多いが、これもあるいは自分本位とも言えるのではないか。

(穿った見方かもしれないと予め断るが、)

「社会のため人のためにという利他心です」と自ら公言する行為には、利他的と見られた自分が認められているという、他者の目線が入っている。

それは、社会やコミュニティのなかでの自分のステータスや保身になる。

つまるところ、結局「利他的です」の意思表示は「利己的」になるのではないか。

ぶっちゃけ、理由なんてなんだっていい。

くどいが、

何が理由であれ、社会課題領域に取り組むプレイヤーは貴重そのもの。

あとはシンプルに、楽しい。

自分の性に合っている。

意思決定が遅いのは嫌だし(優柔不断のくせに)、良くいくのも悪くいくのも全て自分次第というスリルやドキドキが面白い。リスクがあっても、責任も裁量権も、誰でもなく自分にのしかかるのが面白い。

法人登記はする予定

じゃあ、起業するんですか?

断言する。

「起業したい」とか、「起業家になりたい」というわけではない。

「起業したい!」こそ、手段の目的化ほかならない。

起業は、目的達成のための一手段であるべき。

BEYONDを経て、事業が波に乗りつつある。

お声がけいただいた企業と協業することになったとき、「法人格がないから契約は難しい」となることもある。

つまり、法人格があれば契約ができるのに、法人格を持っていないばかりに、大きな機会を逃してしまいかねない。

法人格がないことがデメリットになっている。機会損失だ。

そうすると、会社という「箱」が必要になってくる。

近頃、「とりあえず登記しろ」が界隈で議論となっていたが、

“とりあえず”登記してみるのではなく、

登記しないでいたが、いよいよ必要性が生じてきたから、する予定なのである。

法人登記しないと、契約も取りづらいし(個人事業主でも取れないわけではないが)、出資も受けられない。

(かといって、社保や税制関連のコストなど、法人格を持つリスクもあるが)

もちろん、出資を受けない選択肢もあるし、スタートアップモデルにせずNPOなども可能性としてはアリ。

ここに書いてきた僕の考え方やこれからのことは、あくまで現時点。

親に休学の説得もできずに、VCや投資家が出資を決めてくれるわけがない。

これはよく言われるが、至極真っ当だと思う。

だから、まずは親の理解を得るために動いて示す。

覚悟がない、と言われたならば、覚悟を以て示す。

親のサポートなしに、自己資本で、登記費用を貯める。

給料の安いバイトの時間を増やしたり、某R社の報酬付きインターンにチャレンジしたり(次、3次面接!)、地道にコツコツ泥臭くやるしかない。

今月、ある経営者とお酒の場でこの話をしたら、

「『登記費用が足りなくて、、』と言いながら、こういう飲みの場に来ちゃうんでしょ?覚悟がないよ。今すぐ帰って明日の朝から働くとかしないでしょ?」

と、一蹴されてしまった。

(先輩経営者や業界の人との場があるのに行かないのは、機会損失だと思い、、とも思うのだが)

「登記準備中」と言っていながら、飲み会にも行くし、海外旅行の航空券も取ってしまった。

馬鹿だ。覚悟がないと言われても致し方ない。

身銭を切って示すしかない。

バイト

ちょうど、「給料の低いバイト」とぼやいたところだが、バイトも楽しくやっている。

ふたつ、個別塾講師と某大手スーパーだ。

塾講師は、自分の受験期のことを還元できるし、何より頑張る生徒がかわいい。自分が担当になってから成績が伸びた、などもやりがいを感じる。

ほぼ最低賃金なのに続けられるのは、これが理由だろう。

某大手スーパーは、マニュアル化された業務だから、脳死で働いている。セルフレジで「ほんとに人いらないね!こっちのほうが楽!」と、技術に感嘆する客を横目に。でも、バイト仲間とのおしゃべりも楽しいし飽きない。

ちなみに、起業家支援プログラムの期間中、そのバイト先のスーパーでもプロトタイプ検証を試み、店長に打診した。

廃棄食材を減らすナッジ

家庭ゴミの持ち込みを抑止するナッジ

の導入を試みた。

店長は、「好事例になりそうです!」と反応が良かったが、どうも上が頷かなかったらしい。

変化をもたらそうとする者は、時に権威の前ではトラブルメーカーになるということか。(♪ I'm a trouble maker, 革命家(Awich))

結局、将来なんてわからん

ここまで書いておいて、その小見出しなんだよ。とツッコまれそうだが、

結局、将来なんてわからない。

休学するかもしないかも、院進するかしないかも、就活するかしないかも、なんなら登記するかしないかも、ぶっちゃけわからん。

というより、全部可能性ある。

休学しなくても、事業がアカデミア関連なので研究しながら相互に還元できる。

(これはわりとリアルで、3年からのゼミが「行動分析学」ゼミなので、研究⇄事業にできる。ちなみに、大月ゼミは学部の大人気ゼミで、GPA1.24の僕が行けるはずのないゼミなのだが、採択された学部1.2年生の研究支援プロジェクトのメンターを務めていただいている関係値があったから、と理解している)

アカデミア関連の事業なのに、会社のトップが博士号はおろか修士号すらないのはいかがなものか、とも思う。だから、事業のための院進もあり得る。

あるいは、そのまま研究者になる、なんてこともあるかもしれない。

それか、“ふつう”に就活して、サラリーマンになるかもしれないし、企業内新規事業立ち上げをする、いわばイントレプレナーになるかもしれない。

一般企業と自分の事業の複業だってあるかもしれない。(要領悪いからキャパオーバーしそうだが)

だから、わからない。

「かもしれない」話は、少なくとも今は不毛。

「今ここ」を生きたい。

結論、幸せになりたい。

何はともあれ、結論これ。

幸せになりたい。幸せに生きたい。

「幸せ」の定義付けはしない。そんなもん、人によって違う。

でも、活動も受験も大学も事業も恋愛も、

将来の自分の幸せのための、長い目で見た自己投資なのではないか。

結局、幸せに生きるために今を生きるのでは。

なんてことを考える。

おわりに

ここまで本当に長々と書いてきた。

3万字を超える全文を読んだほど暇な人はいないと思う。(いたら連絡ください)

何はともあれ、宮川亮は今のところはこんな人。

ここに書ききれなかったリアルの宮川亮を知りたい人や、今後を楽しみにしてくれる人とは、会って直接話したい!!

SNSで近況のアップデートもしていくので、まだ繋がっていない方はぜひ。

Instagram / Facebook / X(旧Twitter) / Threads / ホームページ

ここまでお付き合いいただきありがとうございました!

(「『裏』おわりに」ということで、おまけ↓)

(おまけ) 失恋

この冗長な駄文をここまで読んだけど、タイトルにある「失恋」には、遠回りしてかすめた挙句、結局は触れられていないじゃないか、と思われているかもしれない。

このまま終わってはサムネ詐欺だと言われかねないのでもちろん触れる。

大前提として、当時のパートナーの“ネガキャン”をするつもりは毛頭ない。当然、名前も出さない。脚色も一切ない。

だが、タイトルに入れて吊ったけどやっぱり書くことでもないか、と改心するほど聖人でもない。

高校3年生の3月まで、約3年半にわたり付き合っていたパートナーがいた。

ひとつ、年下だった。

3年半も付き合っていれば、お互いの学年や部活のメンバーは全員、それに加えて、先生方も、僕たちのことは知っていた。

まず馴れ初めから話すと、と言いたいところではあるが、既に結構な字数なので割愛する。

正直なところ、不本意な別れだった。

中高時代の3年半という期間が生んだ依存はおそろしいもので、自分の恋愛観には大きく影響した。たかが10代の恋愛で大袈裟な、と言われそうだが。

電車で目を腫らしたクリスマス。

一途に向き合った3年半の終わり方。

「受験終わったら、話したいことがある」と言われた通り、受験後に話した。

高校生最後の春休み。

会話、仕草、空気、鮮明に残っている。

今まで公にしたことのない、あまりにもリアルな内容なので、ここからはコンビニおでんの具材2つ分(ふつうに250円と言え)で口をつぐんでほしい。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?