レコードの再生→レコードが終わった。宮崎駿『風立ちぬ』

【2021/08/27】

テレビで宮崎駿『風立ちぬ』がかかっているらしい。公開時を中心とした過去にTwitterなどで書いた文章を加筆修正してまとめた(こんなのばかりだな最近は)。

■

宮崎駿『風立ちぬ』好きだよ。なんでこんな映画が存在できてるの? とすら思う。「こんな作品を宮崎さんが作ってくれたらいいな」と夢想したかのような作品が、本人の手で作られて完成した。最高傑作以外になんと表したらいいかわからない。出来不出来や好き嫌いなど関係ない。天才・宮崎駿の「つくった映画」として最高傑作だ、劇中のセリフを借りるなら、「日本の少年です 夢です 僕の夢です」と宮崎駿自身が口にしたようなものだ。付記しておくと宮崎駿監督自身は模型雑誌『スケールアヴィエーション』誌2013年9月号にてこんな発言もしている。

《あのね、零戦に夢中になって、零戦がなんとかかんとかって人は、みんな程度が低いんですよ。》

(『スケールアヴィエーション』誌2013年9月号/大日本絵画)

映像作品として、映画として、美しいと感じた。でも美しい物語だとは思わない。 『ブラックブック』や『フィツカラルド』や『1900年』と同じく、圧倒されたから好きだ。『ショーガール』はおはなしも登場人物もヒドイけれど素晴らしい作品だ。『風立ちぬ』を「残酷だから」「正直だから」好きだなんてぜんぜん思わなかった。「女性の扱いがファンタジー」だから嫌いとも思わなかった。それは観りゃあわかるわけで物語のあらすじ説明みたいなものだ。そしてあれを「飛行機作りに燃えながらも時代に翻弄される青年と病気の恋人との哀しい純愛ラブストーリー」と受け取るのもシンプルに過ぎる。正直に告白すると、私はヒロインをカワイイなと思ってしまった。「あれは男の幻想」と言われるのもよくわかるし「主人公は身勝手すぎる」もそりゃそうなのだが、なぜか嫌悪感は抱かなかった。自分でも不思議だった。戦争の道具としてひとを殺し乗せる者を殺す飛ぶ機械を「美しい」と感じるのと二重構造または入れ子構造としてスクリーンに映し出された作品だったからかもしれない。

幻想的なシーンがあれほどあって膨大なコストがかけられたカットが少なくなくアニメーターの腕の見せどころなのにも関わらず場面ごとの個性や突出を抑え込むのに徹した作画が多く、劇伴はエモーショナルに鳴り響くことがなく、時代背景の説明もほとんどなく、主題歌の選曲は木に竹を接いだようだし、登場人物は途中で次々と退場してゆく。過去、「映画が終わって観客に、あの人はどうなったの?と感じさせたら負け」(意訳)と言っていたほどの宮崎駿監督が、だ。作品の様々な部分で、意図してるようにみえるけれど無意識だったり、意図せず出来たようにみえる部分にこそ意識的だったりするのだろう。そこがとてもおもしろいし圧倒される。

私が身震いしたのはブォーンと鳴り響く低音とともに関東大震災がおきる場面だった。シークエンスのファーストカットでの地割れを幻想シーンかのように意図的にミスディレクションを誘う。海が揺れ街がヌメる。「表現」ってこんなにも凄いのかと泣いてしまったのだ。ひとの感覚の外にあるほどの恐ろしさを意図して描いているであろう場面に美を感じた。あのブォーンという音。あれは『宇宙戦争』のトライポッドの咆哮と同じく、ゴジラの鳴き声だ。『風立ちぬ』で描かれる関東大震災、実際の映像は東京国立近代美術館フィルムセンターの常設展示でも12分ほどのを観ることができる。観た方は映画内描写との相似に驚くことだろう。主人公が吸っていたタバコの銘柄はCHERRYだった。これは宮崎駿監督が愛飲していた銘柄でもあるけれど、東日本大震災で工場が被災し販売が中断、その後に廃止になった銘柄でもある。

映画冒頭にブツプツとノイズ音が入る。ラストの堀越二郎と堀辰雄への献辞にもブブッと古いレコードのようなノイズ音がある。レコードの再生→レコードが終わったということだ。レコードとは記憶であり記録だ。日本という国の記憶、記録、

宮崎駿『風立ちぬ』も高畑勲『かぐや姫の物語』も、賞賛する言葉にそのひと自身の人生に対するなにか、捉えかたみたいなものが濃密に匂ってしまう魔法の鏡みたいなところがある。主題歌として荒井由美「ひこうき雲」をつかった『風立ちぬ』よりも、『かぐや姫の物語』のほうがユーミンだとは感じた。『DOWNTOWN BOY』(昔の恋)、『リフレインが叫んでる』(取り返しのつかない間違い)、『翳りゆく部屋』(戻らない生の輝き)、そして『SWEET DREAMS』。〝何に負けたの わからないことがくやしいだけ〟だ。

大塚英志氏による『火垂るの墓』解題にて触れられる『風立ちぬ』評が好きだ。

〝宮崎駿の『風立ちぬ』を見て強く感じたのは、これは高畑勲『火垂るの墓』で高畑が宮崎に突きつけた問いに対する二十五年後の解答ではないかということだ(中略)例えば『風立ちぬ』においてさり気なく描かれる、主人公の妹が成長し医師になってゆく姿は『火垂る』の節子に新たな運命を与えたように思える。『火垂る』の兄は妹を救おうとしたが救えず、『風立ちぬ』の妹は兄から常に忘れられてゆくが、一人の女性として自立していく。 例えばそういう、もう一人の節子を描いてみせたことは宮崎の高畑への回答の一つなのだ、と思う〟

(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』文藝春秋,p228, 「大塚英志『火垂るの墓』解題」,2013)

■

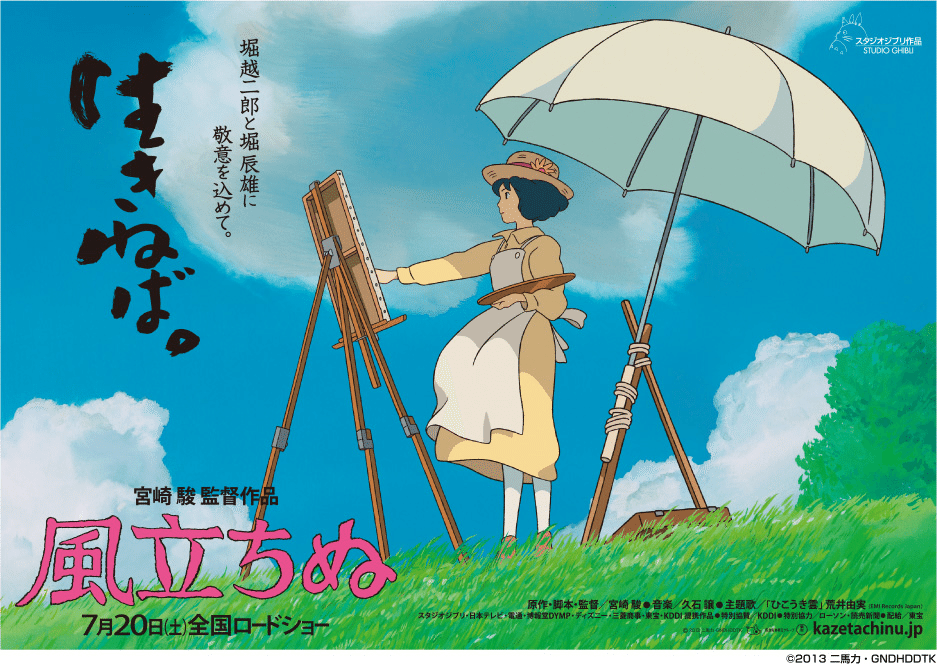

先行ポスターにも使われたこの画に関して、いくつかとりとめなく思いついたことを書き連ねる。この画はクロード・モネの以下の3つの作品を彷彿とさせる。(以下、面倒をかけますがどんな絵なのかはリンク先にとんで確認を)

・『日傘の女性、モネ夫人と息子(散歩道)』(The Woman With The Parasol,1875)

・『戸外の人物習作,日傘の女(左向き)』Study of a Figure Outdoors: Woman with a Parasol, facing left,1886)

・『読書をするシュザンヌと描くブランシュ』 (Suzanne Reading And Blanche,1887)

『日傘の女性、モネ夫人と息子(散歩道)』のモデルはモネの妻カミーユと息子ジャン。カミーユは本作の発表4年後の1879年に病死。『戸外の人物習作,日傘の女(左向き)』のモデルはその後1892年にモネが再婚したアリス・オシュデの子シュザンヌ。当時22歳。その後、長い闘病の末に1899年に35歳で亡くなる。『読書をするシュザンヌと描くブランシュ』にて『風立ちぬ』のポスターとほとんど同じポーズ、帽子で描かれたブランシュは、シュザンヌと同様にアリスの娘で、晩年のモネの助手を務めた人物であり画家でもある。余談だが、最初の妻カミーユは日本の服を着ての『ラ・ジャポネーゼス』(La Japonaise (or Camille Monet in Japanese Costume,1876)のモデルにもなっている。

モネが70歳の1911年、妻アリスが死去。翌1912年にモネは白内障と診断される。その後も視力のみならず色彩を関知する力も衰えてゆく。『日傘の女性、モネ夫人と息子』に描かれた息子ジャンも1914年に亡くなる。続けて家族を亡くし、自らも視力が衰えてゆくなかで描かれ続ける『睡蓮』は、ディテールを消失し、光と色彩が渾然一体となってゆき、最晩年の作品はほとんど抽象の域に達することとなる。

さて、『風立ちぬ』では視力について描写されるキャラクターがいる。主人公の堀越二郎だ。彼は航空機が好きだったが、視力が低いためにパイロットではなく航空機の設計の道を志す。映画の冒頭、屋根の上にのぼり夜空を見上げる二郎。傍らの妹には流れ星が見えるのに、彼にはその光を見る事ができない。星とは「夢」の象徴でもあるが、「故人」の象徴とされることも多い。劇中、アニメーション作画によって二郎の視力は幾度も強調される。眼鏡の度数が強いために、二郎の顔の輪郭や眉は常に歪んで描かれる(眼鏡=インテリ/理系というデザイン上の記号だけならばわざわざレンズの歪みまで表現する必要はない)。眼鏡をかけることで、星=夢を見つめることができようになるが、それは同時に彼の夢=航空機の設計がまとう「人の死」をも見ることとなる──そういえば劇中では、寝てしまった二郎の眼鏡をヒロインが外すシーンがあった。

印象派の絵画は、写実主義に比べるとディテールが曖昧で、それはイメージを強調させる。色彩は現実の風景より鮮やかなことも多く、光は動きや主題を浮かび上がらせる。印象派の絵画は「現実の人物を写実的に描いた肖像画」とは相反する。劇中で菜穂子が描いていたのもたぶん印象派の影響をうけた絵だったに違いない。

さて、先ほどの「モネの画→モネ→視力→堀越二郎」という連想と同様に、『風立ちぬ』には、この「ディテールが曖昧で、それはイメージを強調させる」側面でもとてもよく似た人物が登場する。その名は宮崎駿。戦記や兵器に詳しくなると現実の戦争のえげつなさや汚いディテールも知ることとなる。宮崎駿がそういうものを知らないわけがない。しかし、そういったディテールを肖像画のように写実するのではなく、イメージや動きや主題を強調することによって描こうとする。「『風立ちぬ』は美しい部分やファンタジーで成り立っているのは欺瞞!という批判は変だ、だって印象派絵画だから」と言いたいわけではない。わたしがここまで書いたことを「意識的にやってるのか無意識的に出て来たものなのか、それがさっぱりわからん。そこがおそろしい」ということだ。

『風立ちぬ』を観ても「モノづくりとは!」「才能とは残酷!」といったようなことはぜんぜん感じなかった。観てる最中には「ああ、そういう仕事の流儀チックに語られるだろうな」とは思った。でもそれらを見出すのって、映画から殊更に教訓を得ようとする行為だと感じてしまう。自分が『風立ちぬ』に抱いた畏怖のかたちとは、嘘をつくのがとても巧い人がいて、ある日「私は嘘しか言わないのは知ってるね。それでこれは本当の話なんだけど」と言って語り始める底しれなさだ。エピメニデスのパラドックスだ。