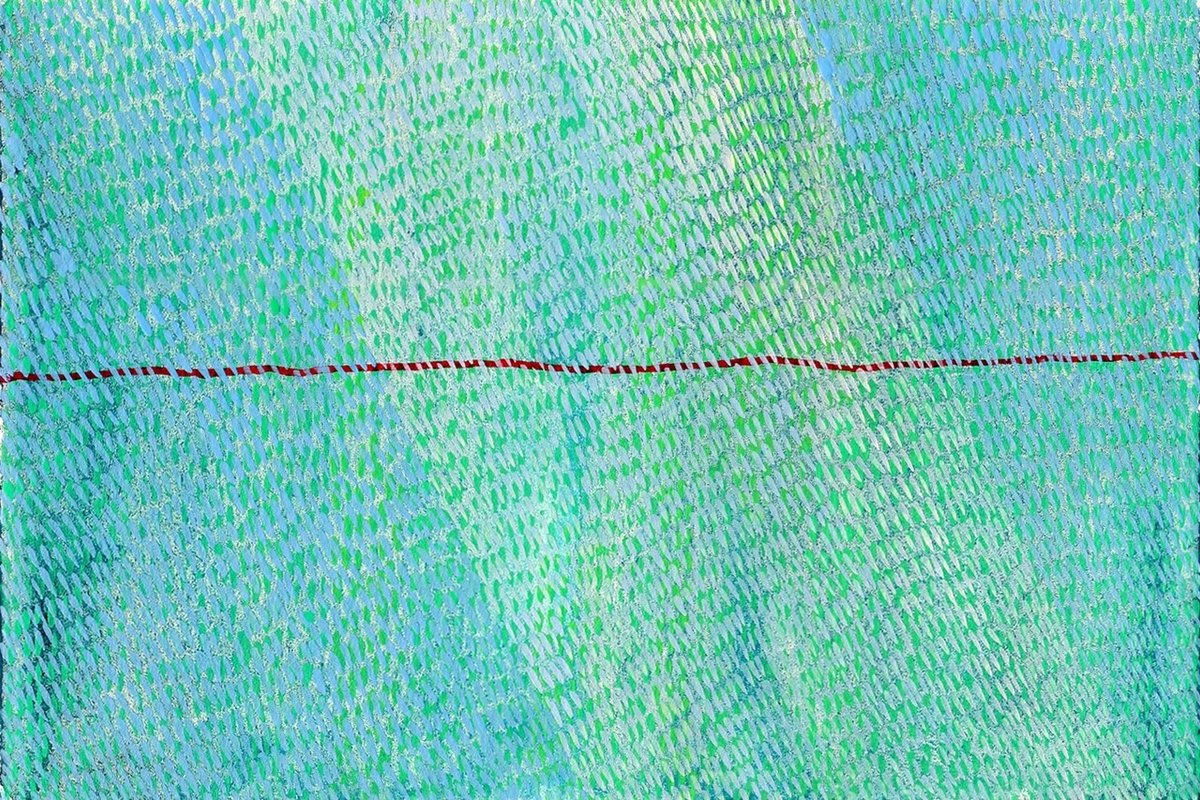

【実家の話】記憶その1 - あの頃はゲリラ豪雨なんて言葉、たぶん無かったよ。

夕立ちが降ると、庭に面した雨樋が滝のようにあふれた。

ベチャベチャと音を立てて、芝のはげた庭がぬかるんでいく。

ガラス戸を閉めた縁側で外を眺めている祖母はブツブツと「とよが詰まっちまってる」だの「見ろ、芝がねぇからあんなにぬかっちまって」などと文句を言う。

その言葉は急な大雨に対する苛立ちでなく、僕に向けた嫌味だった。

雷が大の苦手であった僕は、薄暗い居間で小さくなって雨雲が過ぎるのを待っていた。母はタバコを吸いながら黙々と、使い古してところどころ絵柄の擦り消えたトランプでソリティアをやっている。

屋根や地面やらに叩きつけられるドドドドという強い雨の音。

シュタッ、シュタッ、と規則的に鳴るプラスチック製のトランプの音。

そこに、バリバリバリドーン! という地鳴りのような音。

雷が家の近くに落ちると母は「ドウっ」か「テイっ」みたいな、いつもの口癖の独特な声をあげて小さく驚く。

祖母はいまの音を自分なりに擬音で表現しながらすたすたと仏壇に向かい、また一本線香に火をつけて灰鉢に立てる。先祖様に雷を追っ払ってもらうことが目的らしかったが、後にも先にもそんなことをしている人を祖母以外に見たことがない。

ひとりっ子の自分は家でひとり遊びをすることが多かった。

庭に出て後ろ向きで屋根に向かってゴムボールを投げ、転がり落ちてくる場所を予想してキャッチする。

幼少期に乗っていた三輪車を持ち出して曲乗りがごとく庭で乗り回す。

雨樋にも、芝にも、それなりにダメージがあったことは確かだろう。だからといって孫に嫌味を言う気持ちについてはいまも理解に苦しむ。

そういえば、祖母は雨樋のことを「とよ」と言っていたな。

母は母で、干した洗濯物が雨に濡れることを異常に嫌がる人だった。一滴でも雨が降ると大慌てで、いやもうヒステリックな状態で、家族に指示を怒鳴り飛ばしながら庭の物干し場へ飛んでいった。

洗濯物の避難先は室内か、裏庭にあった物置小屋だった。今になって思い返せば、物置小屋はいつも日陰で湿っていて、中は苔やらカビやらで土臭く、洗濯物の避難先としてはまってく相応しくなかった。

それでも母にとっては、せっかく干している洗濯物が雨に濡れることは絶対に許せなかったのだろう。そんなわけで僕は夕立ちが憂鬱だった。

屋外で古びた二層式の洗濯機、脱水の際に使うゴム製のオレンジの蓋。すすぎの行程で、一定のリズムで排出される水。バケツに汲んで池に流しては怒られた。自分は家で褒められたこと、あったのだろうか。

そういえばなぜか庭の洗濯干し場にずっと昔からあった本物の石臼。その上が定位置だった、黒いプラスチックのカゴに詰め込まれた洗濯バサミ。ずっと屋外にあって、ひどく劣化していた。割れてしまうと母親はやっぱり不機嫌になった。

室内で保管すればいいじゃないか、洗濯洗剤は脱衣場に置くのだから一緒にしておけば済むことだろう。と僕はいつも思っていた。

(つづく)