Neural DSP Nano Cortex レビュー。

Neural DSP Nano Cortexについて少しマジメに考えた結果、

記事作成の数日後に手に入れました。

入手から10日ほど使ってみた感想を述べたいと思います。

Pros 1.Neural Captureの再現度が極上

Quad Cortexのユーザーにとっては何の驚きもない要素でしょうが、

Neural Captureを実用して最初に思ったことは「これはもう魔法だな」と。

クリーン、クランチ、リードとも全く問題無し。

実機とのABingをしたところで意味がないほど差異は極めて少なく、入手前の自分の要望である所の「Axe-FX IIIの音を手軽にコンパクトな形で持ち出す」という目的は完全に叶えられました。

あまりにもキャプチャの出来が良過ぎると感じた為、友人のギタリスト2名とそれぞれ別の環境で様々な機材を使い、各自に好き勝手作ってもらった音色をキャプチャした上で試してもらってのですが、彼らも「ほとんど差が分からない、弾いてるうちに気にならなくなるレベル」と言っており、自分が適当に許容してしまっているかもという疑惑も払拭できました。

Neural Captureの取り込みに要する時間も5分程度と、音作りを済ませてから少し落ち着いて耳と手を休ませて、改めて冷静な気分でキャプチャデータと実機の差異を確認するのにちょうどいい間隔だと思います。

より手応えの良い正確なキャプチャを行うには、入力ゲインを適正に保つこと、かつ可能な限り高いゲインで取り込みを行うことがポイントです。

Pros 2.思ったよりも使えるエフェクター類

所詮はオマケ程度としてしか考えていなかったエフェクター部分ですが、実際に使ってみると意外に機能が充実しており、なかなかバカにはできない代物でした。

「Pitch」についてはインスタントにチューニングを下げるV-Capo程度の用途しか期待していなかったのですが、可変幅が±1オクターブあり、MIXの割合を変えることでポリフォニックオクターバーやピッチシフターとして色々と面白い音作りができるのは嬉しい発見でした。

ピッチトレース精度の高さは言うまでもありませんが、Modulationと組み合わせて12弦ギターやシタールっぽい音にしたり、Reverbと組み合わせてシマーリバーブぽくも使えて、奇妙な音作りにも活かせそうです。

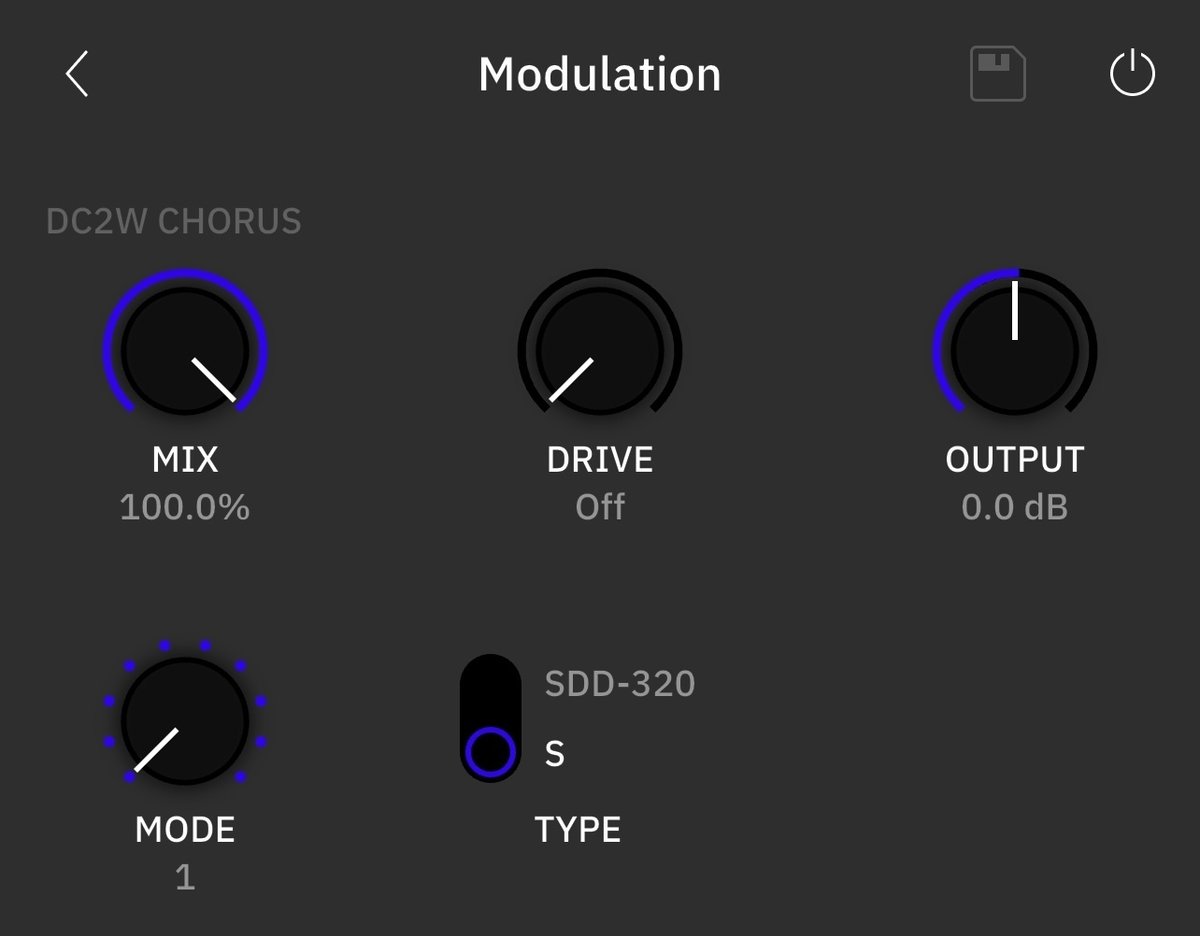

「Modulation」はモデリング元のDC-2Wと同じく、RATEやDEPTHの数値設定はできないものの、スイッチの組み合わせ10パターンをSモードとSDD-320モードのふた通り分=20パターンから選べたり、DRIVEコントロールでちょっとした汚しを加えることができて結構遊べます。

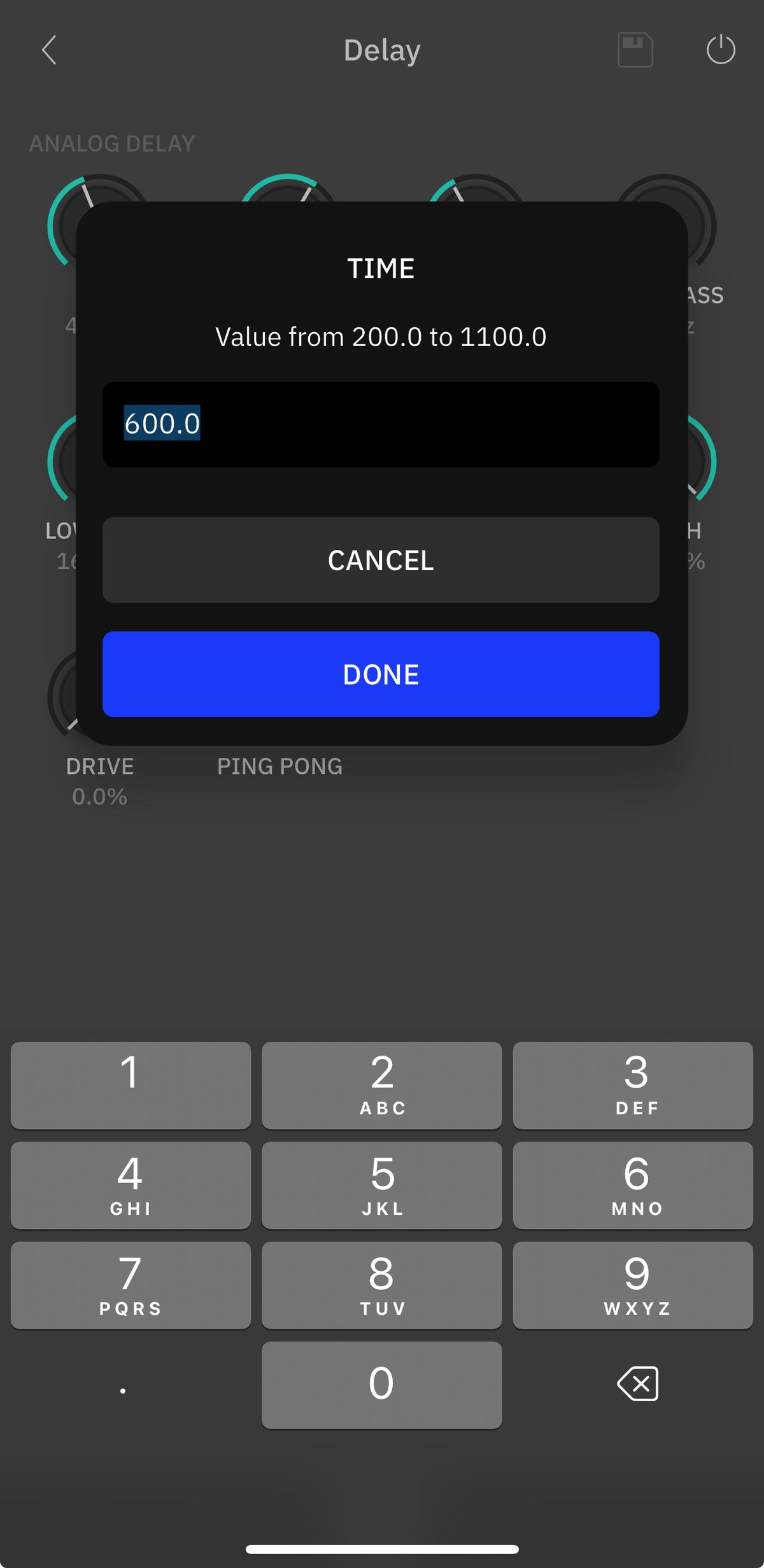

「Delay」はHPF/LPFとDRIVE、MODパラメーターに加えてPING PONGのオンオフ切り替えスイッチなど、3ノブタイプの単なるアナログディレイペダルよりもずっと細かく作りこめる充実ぶり。

TIMEは200~1100msまでの設定なので、スラップバックはReverbで作るしかないですが、リードを弾くにもクリーントーンにかけるにも困ることはない長さの余裕はあります。

BBD感を出したくない場合にはDRIVEとMOD RATEを0%にしてあげれば、いわゆるヴィンテージデジタル的な柔らかくクリアなディレイも作れます。

「Reverb」は基本的にはHALLタイプのため広い残響を活かしてあげるのが向いていると思いますが、PRE DELAYは1~200msで設定できるのでDECAYやDAMPINGとのバランスをうまく取れば上述のとおりスラップバック代わりにも使えますし、「Pitch」でオクターブ上や+5度音を鳴らしたうえでDAMPINGを派手に効かせてあげればシンセパッドのような演出もできて、使い勝手は良いと思います。

アプリ上でノブを長押しすれば数値を直接入力できるのも、ディレイタイムやフィルター周波数などが設定しやすくて嬉しいです。

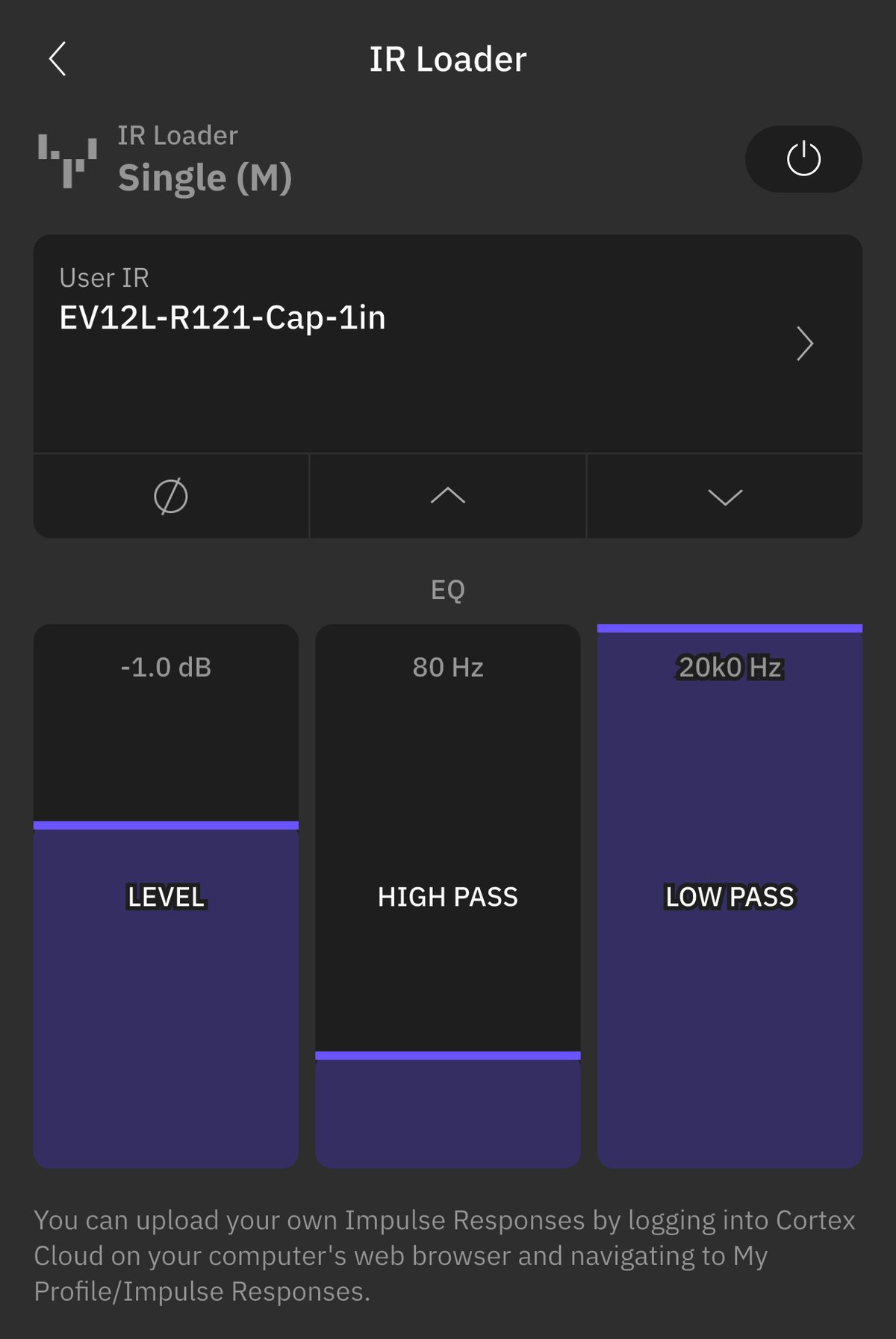

Pros 3.ユーザーIRに対してもHPF/LPFが使える

ちょっとしたことですが、プリロードのIRでしかHPF/LPFとアウトプットレベルの調整ができないと思い込んでいたので、ユーザーIRでもそれらの調整ができるのは嬉しい驚きでした。

特に低音の出方はアンプのツマミよりキャビやマイクの位置で変えたいという個人的な考えがあるので、20-800Hzまで調節できるHPFは非常にありがたいです。

Cons 1.プリセット管理が不便

まずプリセットの並べ替えができません。

プリセットのコピー&ペースト機能もない為、コピーしたいプリセットを読み込んで「save as new preset」で別プリセットとして保存、を繰り返す必要があります。

Cons 2.エフェクトのテンプレート機能がない

エフェクトやIRの設定をテンプレート化する機能がないので、CabやDelay、Reverbの設定を定番化してNeural Captureだけを差し替えてプリセットを作る場合、上記方法で元プリセットを複製した上でNeural Captureを差し替える手順となります。

Cons 3.一部パラメーターの操作性

エフェクト類のパラメーターはアプリ上のノブ長押しで数値を直接入力できますが、Neural CaptureのCapture Volumeや、Cab/IRのLEVEL、HPF/LPFなどはフェーダー操作しか受け付けません。

これらも数値を直接指定できた方が確実で早いと思うのですが…。

とりあえず入手前に比較に挙げていたような「予算10万円程度で組める同程度の機能を有するペダルボード」よりは個人的満足度が高かったです。

入手後は所有するプリアンプ系ペダルを片っ端から取り込む作業をしていたのですが、自分が長らく所有しているMesa Boogie Triple Rectifierと改造を加えたMarshall JCM900の音も先日少し時間をかけてキャプチャを済ませたので、音作りの上での心理的妥協も昨今品薄になった真空管の心配も要らなくなりました。

真空管の供給が厳しい昨今、通電の度に緊張していました。

僕は現状呼ばれた先で歌いながらギターを弾く、あるいはベースを弾くという活動が主であり、エフェクトはほとんど使わない、アンプ直あるいはPA直で済んでしまうスタイルなので、今のところNano Cortexで充分かなと思っています。

自分にとってベストと思えるアンプに近似した音を超コンパクトな形で手軽に持ち歩けるというのは、電源とPAさえあればどこでも誰とでもプレイできるということであり、国内外を問わず出先用の機材としてとても優秀です。

腰を据えたレコーディングなら部屋にある機材をいくらでも使えますから、あえてNano Cortexを録音に用いるかは別ですが、急に呼ばれて行った先でも環境を問わず自分の音に困らないのは本当に良いことです。

単にアンプモデラーとしてだけでなく、足元に複数並べている歪みペダルを単独とタンデムでキャプチャしておいてNano Cortexにまとめてしまうというのも、トラブル回避やペダルボード内のスペース効率を考えるなら有効かもしれません。

あれこれと新旧機材を集めるだけ集めて結局使う際に接続の手間だのトラブルだのを嫌って面倒くさがってしまう僕のような人間にとっては、一度キャプチャしてしまえば不安なくその音を半永久的に使えるというのはとても魅力的です。

Cortex Cloudの僕のアカウント「RyoFujimura」で、所有機材のキャプチャデータをいくつか公開しているので、Neural DSPユーザーの方は利用してみてください。

ぶつくさ言いながら、実際手に入れてしまったので、笑ってやっていただければと思います。

お店で触る際はぜひCapture機能を試させてもらってください。

持って帰りたくなると思いますから。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

ご自身の音楽の役に立つ内容や、機材、ソフト、プラグインアプリケーションに対しての興味を持っていただける要素が何かしらあったなら幸いです。