明治~大正期の尺八楽譜をたどる・補足編

補足として、国立国会図書館デジタルコレクション(国図DC)の所蔵で楽譜以外のものを探したり、手持ちの古い楽譜を見比べたりしていく。

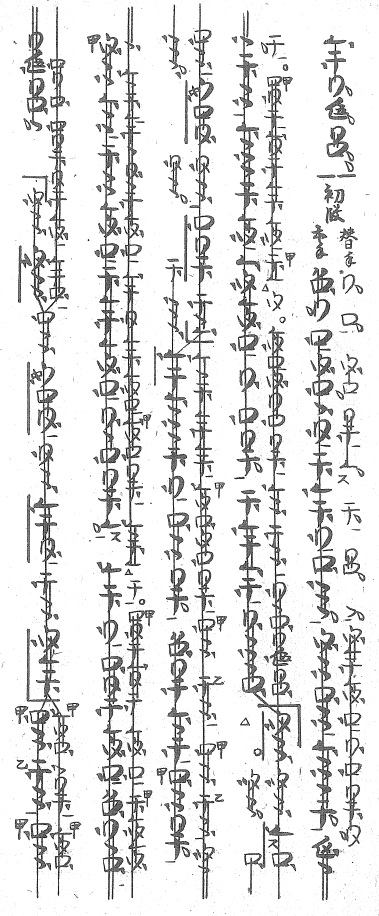

表題画像:

野田桂華 著『新曲尺八独奏』,井上一書堂,明43.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/857620

デジタルライブラリーより

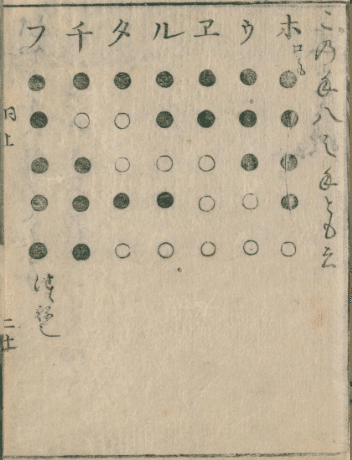

一節切の楽譜『洞簫曲』

村田宗清『洞簫曲』[1],秋田屋五郎兵衛,寛文9刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2550651

寛文9年(1669)のもの。洞簫(どうしょう)とは縦笛のことらしい。

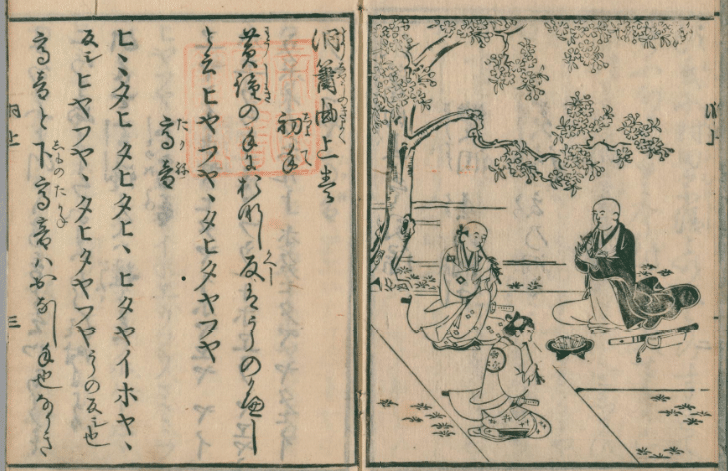

荒木古童の肖像

扇田豊治郎 編 ほか『万家肖像雅名集』音曲之部,名塩貞等,明17.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/856081

初代荒木古童(2代古童)の肖像が確認できる。同著には琴や三味線楽など、様々な分野での名人が登場する。

尺八楽譜に関する記述・1

(箏三絃の暗譜の習慣に物申す論調で)唯尺八のみは今日にても楽譜を使用して吹奏致す習慣の様に思われます。これはいかにも正しいことと考えます。もし楽譜というものがこれなきときは、新曲の世に現るる毎に必ずその作曲者本人において一々伝習を受けなければなりますまい。(略)

明治20年時点での楽譜学習に関する記述。国図DCの所蔵こそないものの、尺八の楽譜は世に広まっていたようである。なお仮名遣いは適宜直している。

尺八楽譜に関する記述・2

(略)我が国にも古来より雅楽、謡曲、そのほか箏曲、尺八などには様々の楽譜ありてこれ等の事を知らしむるものあれども、いずれも皆簡単にして西洋の如く精密ならず、故に音楽に志す人々は必ずこの譜を学ばねばならぬ事なり(略)

明治21年。尺八のみならず、他の芸術分野においても記譜に問題があったことが読み取れる。

荒木古童翁ノ小伝

俗学旋律考

荒木古童に学び、後に楽譜を出版する上原六四郎による著作で、日本音楽の音楽理論がまとめられている。詳しくは 俗楽旋律考 - Wikipedia へ丸投げしておく。

手持ちの楽譜より

数は少ないが、ヤフオクや譲っていただいた楽譜から当時を想像する。なにぶん不明瞭な点が多く、古譜に詳しい方がいればお話を伺いたいところ。

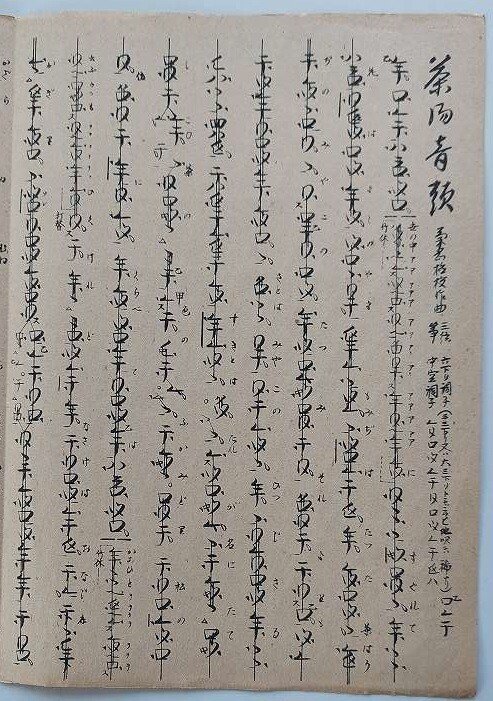

都山流「千鳥の曲」

前編でも紹介した、都山流の最初期の楽譜になる。本譜は大正期の13版だが、初版は明治41年(1908)。「ハ」がちゃんと「ハ」の字になっている。

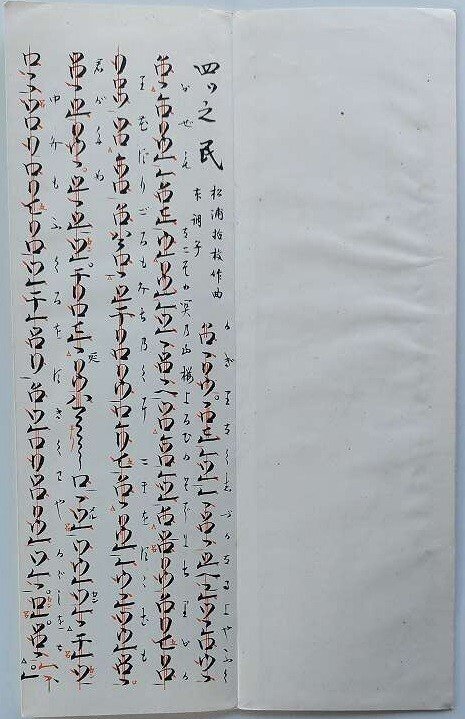

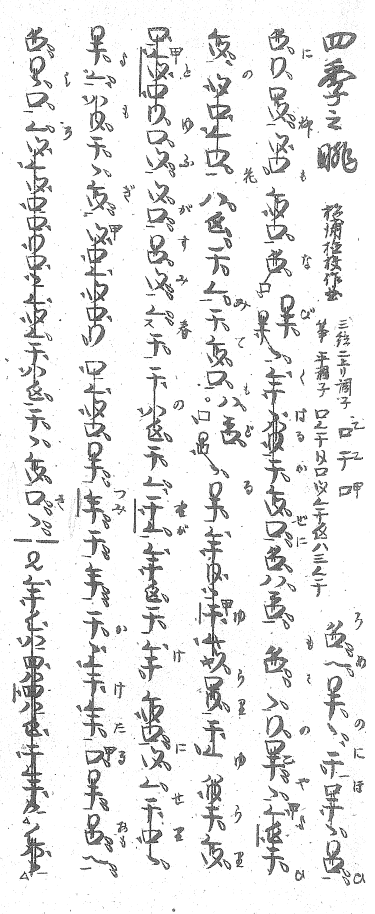

荒木竹翁遺稿「四つの民」

大正元年(1912)、荒木竹翁遺稿、上原虚洞附點法とある。

竹友社「楫枕」

大正4年(1915)のもので、竹友社刊行では最初期のものと思われる。そしてこの楫枕、なんと現代と音符の配置が全く同じ。

現在の竹友社の楽譜で文字の輪郭がぼやけているものは、大正の初期から複製を繰り返した結果なのだろうか。あるいは戦災により原本が焼失した、なんてこともあったのかもしれない。

青焼きの琴古譜「深夜の月」

奥付がなく、年代著者ともに不明だが、その字体から荒木か川瀬系の楽譜であるのは間違いなさそう。設立初期の竹友社(川瀬順輔)のものとも、荒木古童(真之助)らのものとも考えられる。

※※※

楽譜の研究家と一瞬だけ話をする機会があり尋ねたところ、上の竹翁遺稿や荒木・上原の譜を書き上げたのは川瀬順輔で、また本楽譜の執筆も川瀬と推測できるが、発行の主宰は断定できないとのこと。出版年代は明治36年頃。

※※※

逸童譜「娘道成寺」

こちらは川本逸童譜の現物。都山譜や琴古譜は厚めの紙であるのに対し、和紙製。

逸童系・1「西行桜」

川本逸童の記譜に似ている「西行桜」を譲っていただいた。

和紙に手書きしてあり、奥付はない。逸童が楽譜を公刊する以前は、門人はこのように稽古を受けていたのだろうか。

逸童系・2「合本」

こちらも譲っていただいたもので、古本屋に売っていたらしい。上に同じく手書きであり、かなり熱心な門人が稽古した成果だったかもしれない。

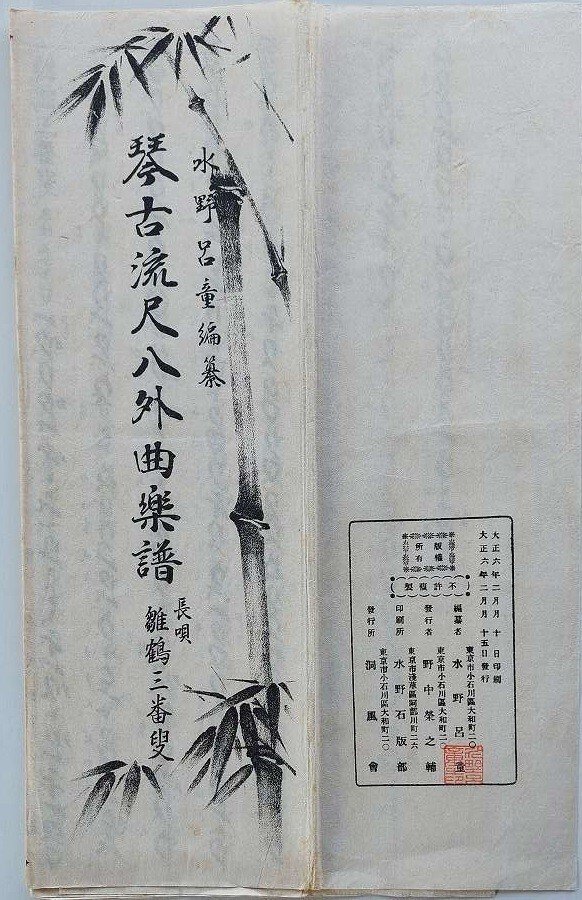

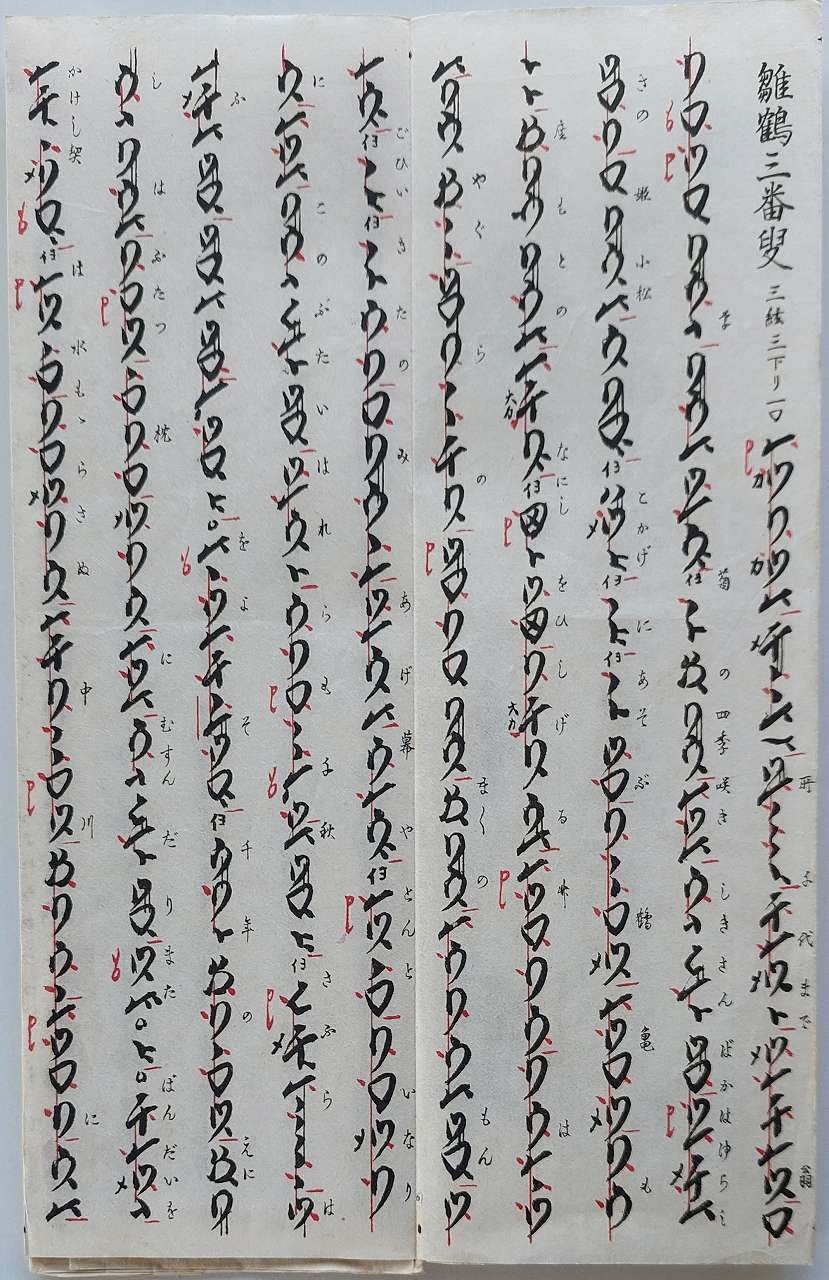

水野呂童「雛鳥三番叟」

前編に挙げた水野譜よりも少し新しく、表紙に竹の絵が添えられている。

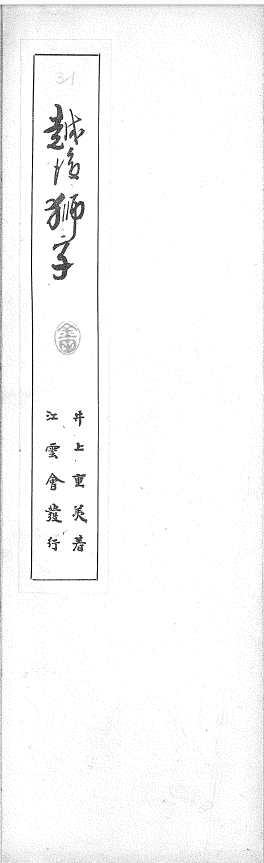

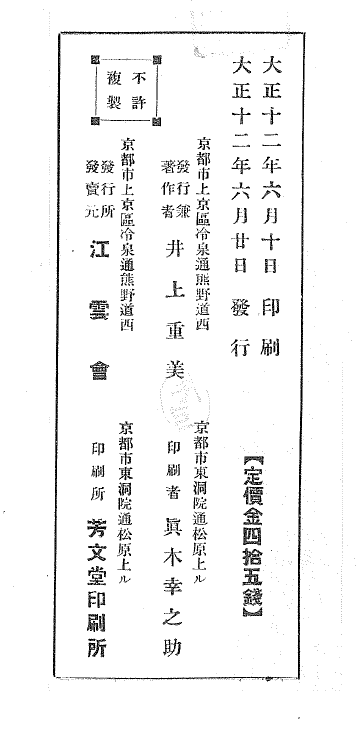

井上重美の並列譜

大正12年-13年(1922-23)に井上重美による並列譜がある。井上重美は江雲会の主宰で、製管も行っていた。

昭和初期には金沢、弘前をはじめ、全国各地に支部を構えていたようだ(※1)。また昭和16年時点で中野に拠点を移している(※2)。

その楽譜から非常に箏の手を研究していたことがわかる。師の没年は1952年ということで、その記録として所持している分は末尾にアップロードしておく。

※1

東奥日報社 編『青森県総覧 : 一名青森県四十年略史』,東奥日報社,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1048712 (参照 2024-05-21)

東奥日報社 編『東奥年鑑』昭和5年,東奥日報社,昭和5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077081 (参照 2024-05-21)

※2

大日本音楽協会 編纂『音楽年鑑』昭和16年度,共益商社書店,昭和16. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1109457 (参照 2024-05-21)

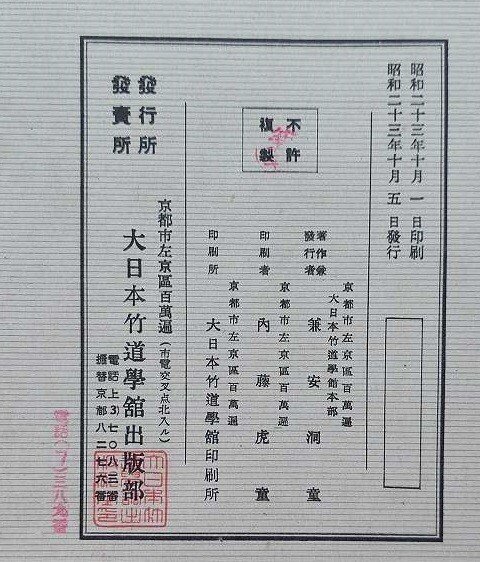

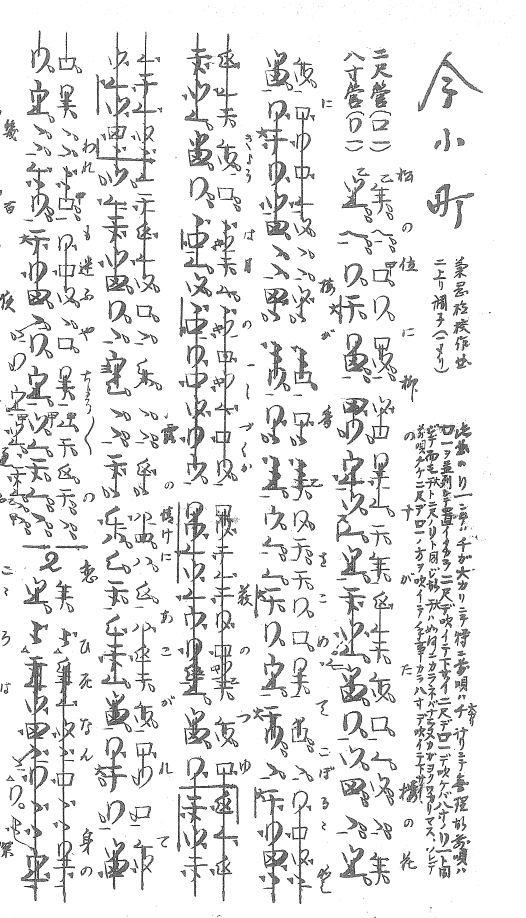

大日本竹道学館とは

時代は飛んで戦後となるが、最後にこちらの楽譜について。

以上は昭和23年(1948)、兼安洞童著、大日本竹道学館印刷による「茶湯音頭」。

兼安はロ一の「四季の眺」、リ一ロ一併記の「今小町」、替手並列「秋の言の葉」など、凝った楽譜を多数こしらえていた。

井上重美譜に字体が似ていること、井上「四季の眺」もロ一であること、井上が並列譜を作っていたこと、同じ京都での出版ということなどから、なんらかの繋がりがあったと予想できるが、実際、国際尺八協会によると子弟関係であったとのこと。

記憶がおぼろげではあるが、当団体は10年ほど前までHPが存在しており、新装版などの楽譜販売もしていたのだが、いつの間にか無くなってしまったのは残念である。

団体の概要については邦楽ジャーナル1989.12(vol.35)に次のようにあった。(2024.12.5追記)

日本竹道学館は初代兼安洞童館長が、琴古流尺八による情操教育を目的に、昭和3年、京都に創立した。

43年、学館規約を制定し、兼安家を宗家とする全国組織を確立。

56年、初代没後、嗣子正典氏が2代目館長となるが、組織体制の再編を行うにあたり、本年3月、小野正童氏が3代目館長となる。

正童氏は小野衛氏の次男で、母は初代洞童氏の長女にあたる。(略)

前編 明治~大正期の尺八楽譜をたどる・前編

後編 明治~大正期の尺八楽譜をたどる・後編

補足編(ここ)