対話するリーダーシップ#7 ビジョンのはたらき

あるグローバル企業のアジア太平洋地域のリーダーシッププログラムを担当することにあたって学んでいることをお伝えしてみたいと思います。プログラムでは、深く考え、対話を通じて参加者の個人、組織の変容を促す中で、各地域の伝統的な内省的な考え方にも触れていきます。私自身、人としてのあり方を探るような対話のプラットフォームを作っていくことに興味があり、セキュラーな仏教を通じて学んできたマインドフルネス、瞑想的なあり方という観点からも関わっていくことになりました。学んだこと、問いをここで共有することでビジネスパーソンの方々のご参考になったらと思っています。

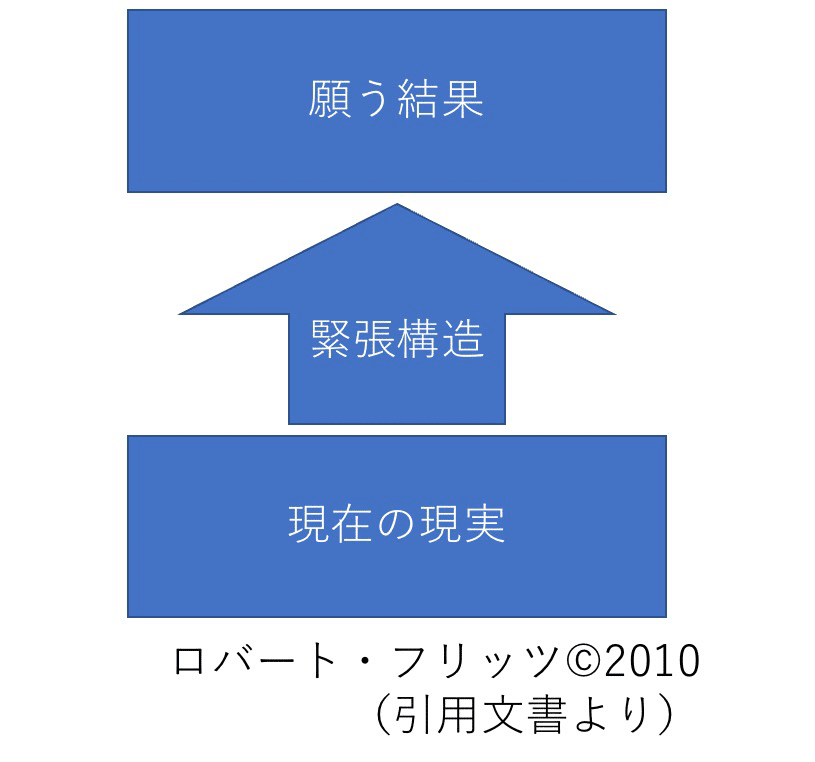

今回取り上げるのは、創造的なプロセスから、構造力学を研究・発展させ、組織、ビジネス、マネジメントの領域へと広げたロバート・フリッツさんによる緊張構造です。

ロバート・フリッツ

クリエイティブプロセスの領域から構造力学を30年以上研究・発展させ、組織、ビジネス、マネジメントの領域へと広げた。ピーター・センゲ、チャーリー・キーファー、デイヴィッド・ピーター・ストローとともに、イノベーション・アソシエイツ社の共同創立者でもある。1970年代半ばに、創り出すプロセスを個人の生産性向上のために役立てるトレーニングコースを開始。これまでにフリッツのコースを受講した人は、世界中で8万人を超えている。構造がいかに人間の行動に影響を及ぼすのかについて記した最初の著書『The Path of Least Resistance』(未邦訳)は世界的ベストセラーとなった。コンサルタントとしても多くの組織が構造思考を実践できるように支援しており、顧客企業はフォーチュン500の企業から多数の中規模企業、政府団体や非営利組織にまで及ぶ。映像作家でもあり、監督としてまた脚本家として、映画やドキュメンタリー、ショートドラマを製作しており、その映像作品は世界各地の映画祭でこれまでに90以上の賞を受けている。

ロバートさんは、現実から望む結果へと至る創造のプロセスを、緊張構造という概念を用いて以下のように図示されています。(引用文書より)

こちらの図は、現在とありたい姿の間のギャップを示す図にも思えます。上下の四角、緊張構造という矢印も、どれも動きのない、静的な状態を示しているように見えます。実際、ロバートさんも、そうではないということをだいぶ説明されなくてはいけなかったようです。

ロバートさんの意図をもう少し汲み取って示したのがこちらの図になります。

緊張構造とは、Creative Tension、動き(=ダイナミクス)のあるもので、こちらの図では赤い部分、ゴムだと思って見てください。願う結果と現在の現実の間にはギャップは確かにあるのですけれど、両者の間に力関係がはたらいています。ゴムがたるまず、張り過ぎではない状況、ゴムにかかる力(=緊張)が適切になっていることが必要です。ロバートさんは、作曲のプロセスを、一音一音を譜面に落としながら(現在の現実)も、どんな音楽にしたいのかという願い(願う結果)があることで、そこに力がはたらき、願う音楽に向かうという例をあげて、この創造のプロセスを説明しています。

では、キャリアを作っていくことを、創造のプロセスと捉えて当てはめてみます。ありたい姿(願う結果)、現在の姿(現在の現実)との間に、適切な力(緊張構造)がかかっている、つまり、創造的な緊張、適切な力がかかっていることになります。この適切な力によって、ありたい姿、ご自身のビジョンの実現に向かうことができるのです。

自律的なキャリアの創造といった言葉もよく聞かれるようになっています。日々の業務に追われていると、ありたい姿やビジョンといった言葉はどこか遠くのもので、評価のための年間の目標設定や半期の振り返りのタイミングになって慌てて書いてみる・・・私自身もそんな感じでした。

今朝、ある方に、私がリーダーシップのプログラムを担当することになった経緯について話したところ「元々は事業部系の経験が長いけれど、ある時期に何人かの人事系の方とお話ししていますね。でも、どうして点と点とが繋がって線になったのか、何を大切にしていますか」と聞かれました。自分でもあまり考えたことがなかったので、よい機会になりました。考えてみると「ありたい姿」を、一年半ほど前に「古の智慧を今に生かす」という言葉にしたところに、去年になって「組織・個人の変容を促す」という要素が掛け合わされたことに気がつきました。実際、興味を持って学びつつあるのは、東洋思想なども踏まえたシステム思考、組織開発、個人の変容です。図の親指と人差し指に置き換えてみると「親指の向き」がはっきりしてきて、適切な力がはたらいたのかもしれません。

ただ、はっきりといっても、そこまで明確ものではないですが、それでも何らかの形にしたことが大きいのだと思います。ここから少しづつ、方向性がまた見えてきそうにも思っています。ビジョンのはたらきと言えそうです。

日々忙しいと、なかなか自分の「親指の向き」を考える時間もないと思います。それでも、まだ少し在宅の時間などを取れたりするうちに、少しでも一人で振り返ってみたり、周りの方にフィードバックをお願いしてみてはどうでしょうか。正解はありませんが、少しづつ形にすることで、見えてくるものがあるように思います。

ここで、アメリカの黒人女性作家で、ノーベル文学賞も受賞されたトニ・モリソンさんの言葉を引用したいと思います。書くこととは、トニさんにとっての創造のプロセスです。

「読みたいと思う本があるのに、まだ書かれていないのだとしたら、あなた自身が書かないとね。」トニ・モリソン

“If there’s a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, then you must write it.” Toni Morrison

本日の問い

ご自身の職場(=日々の業務)から、少し離れて・・・

ご自身は周囲にどんな影響を与え、どんなことが向いているのでしょうか。

周囲の方に、ご自身について上の質問をしてみると、どんな答えが返ってくるでしょうか。

(実際、勇気を持って聞いてみてはどうでしょうか)