患者さんを捉える -右手に痛みがある症例 中半-

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

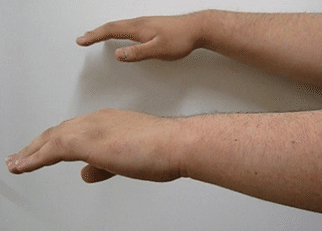

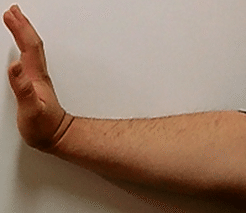

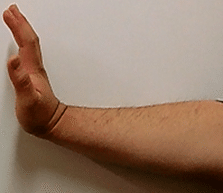

前回、右手背屈で右中手骨に痛みが出現する症例について検討した。

掌側偏位を減少させるために、背側骨間筋の強化をホームexとして2週間実施してもらった。

2週間後、痛みは減少したが、まだ、残っていた。

そして、そこからの変化がなかった。

そこで、手関節以外の影響を調べた。

Q)どう考えればよいか?

A)問題は、右手関節の掌側偏位である。

そこを軸に考える。

Q)どのように?

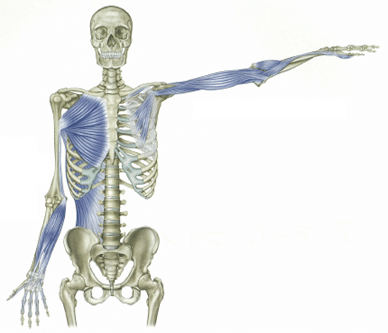

A)上肢と体幹や下肢をつなぐ考え方に筋連結がある。

ただ、筋連結から考えるとつなげ方が難しい。

そこで、身体の左右差の状況からつなげていく。

Q)左右差の状態とは?

A)掌側偏位は右手だけである。

体幹や下肢が影響しているなら、そこにも左右差が生じている。

Q)左右差をどう見ればよいか?

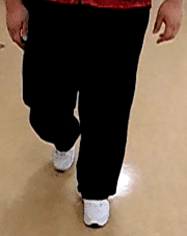

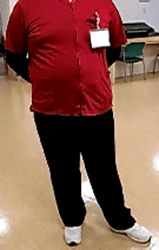

A)日常で、体幹や下肢を頻繁に使用するのは歩行である。

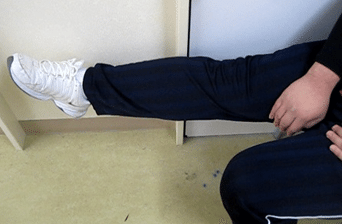

Q)歩行の状態は?

A)右が左に比べてToe outであった。

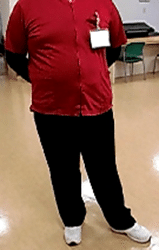

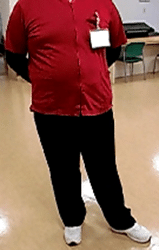

また、立位姿勢では、左下肢荷重で右足をToe outにすると楽であった。

そして、右荷重で右足をtoe inにすると落ち着かず、右股関節前外側に痛みが生じた。

Q)これは?

A)落ち着かないのは、関節がズレて不安定なことを意味する。

※寝るときに右向きに寝ると落ち着かないなども、ここから来ている。

右股関節前外側の痛みは、部位から腸脛靱帯やそれに付着する外側広筋がある。

股関節が内転位なので、腸脛靱帯や付着の外側広筋の短縮を疑う。

Q)評価では?

A)左右差で右外側広筋の萎縮が確認された。

そこで、試しに右外側広筋の強化を実施してみた。

Q)結果は?

A)指の屈曲が強まり、痛みが増した。

Q)結果から見えたことは?

A)手関節の掌側偏位は下肢からの影響もある。

Q)どのようなつながりか?

A)症例は、立位の右荷重toe inで違和感と大腿の痛みを訴えた。

この時、股関節は内転位で、症例の通常に比べて内旋位である。

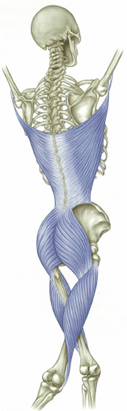

外側広筋の伸張に関わる腸脛靱帯の伸張と考えると、腸脛靱帯に付着する筋で、この肢位で伸張される筋は大殿筋である。

そこで、大殿筋と手関節掌屈偏位させる手関節掌屈筋のつながりを筋連結から探ると

外側広筋→大殿筋→広背筋・大胸筋→手関節屈筋につながる。

よって、外側広筋の強化で、手関節掌屈筋の緊張が高まった可能性がある。

Q)どうすればよいか?

A)広背筋は解剖学的に外腹斜筋とつながり、内腹斜筋を担う役割がある。

そこから体幹の回旋と関係があるのでは?と考え、体幹の回旋の可動性を調べた。

Q)結果は?

A)右回旋の方が可動域が大きかった。

Q)これは?

A)日常では、体幹の右回旋が頻繁に行なわれ、その作用の一部に広背筋が使用され、活動性を高めるために手関節掌屈筋が働いた?

Q)本当か?

A)試しに、体幹の左回旋自動運動を行なった。

Q)結果は?

A)手の背屈角度が前回の背側骨間筋強化より拡大し、痛みは消失した。

Q)なぜ、体幹の左回旋運動で症状が消失したのか?

A)左回旋運動で、右回旋筋への相反抑制がかかった。

あるいは

脊柱安定化のための体幹筋が右回旋筋に偏っていたのが左回旋筋の活動で、右回旋筋の活動を高めるための手関節掌屈筋の緊張を高める必要がなくなった。

Q)では、解決作として、体幹の左回旋筋の活動を上げればよいと考えるが、この体幹回旋の左右差は何から来ているか?

A)次回、後半に続く。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。