患者さんを捉える -立位・歩行や方向転換で重心が後方になる症例 前半-

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

高齢の方である。普段は車椅子で生活している。

入浴、更衣は介助が必要である。

トイレに関して、車椅子から便器への移乗介助時の動作の立ち上がり・立位保持・方向転換で重心が後方になる。

数mの歩行で後方重心が初期に比べ大きくなる。

特に、方向転換では膝関節を屈曲させて重心をより後方に持って行く。

怖さからか、その時、介助者をつかむ力が強い。

大柄な男性のため、女性が介助するが大変である。

目標としては移乗(特にトイレ)の介助量軽減である。

下肢の障害の既往はなく、脳卒中による片麻痺もない。

また、痛みもない。

簡単な口答指示は理解し実施できる。

Q)どのように考えるか?

A)後方重心のために介助者への負荷が大きくなるので、後方重心の原因を探る。

Q)それは?

A)①どこかに問題があって、前方重心を避けている。

②わざと後方重心にさせて、何かに働きかけている。

Q)①どこかに問題があって、前方重心を避けている。としたら、それは何か?

A)体幹で考えると、体幹は後傾しているので腹部筋が優位である。

しかし、これだと歩行距離が増すと体幹の後傾が大きくなることが説明できない。

数m歩行後は後方重心が初期に比べ大きくなる。

Q)それは?

A)歩行距離が増すと筋が疲労してくる。

疲労した状態で、わざわざ後傾を強めて、より腹部筋を必要とする肢位に持って行くかである。

Q)力が落ちてきて支えきれず体幹の後傾が強まり、上肢で支えていたのでは?

A)それだと、歩行転換で膝関節屈曲を強めることが腹部筋の疲労で説明するのが難しい。

Q)下肢で考えると?

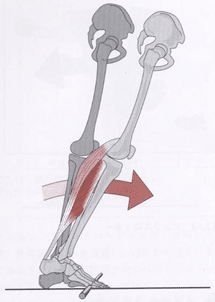

A)症例の体幹後傾肢位から下肢で使用されている筋は、股関節の屈曲筋、膝関節伸展筋、足関節背屈筋である。

故に、股関節伸展筋、膝関節屈曲筋、足関節底屈筋のいずれかの筋の収縮を避けている可能性がある。

高齢者は、抗重力筋としての要素が大きい下腿三頭筋の低下を臨床で目にする。

これは、一つに歩行を行なう機会が減ったことが考えられる。

下腿三頭筋の低下の裏付けの一つに、高齢者は歩行時に下腿三頭筋を最も必要とするフォアフットロッカーが消失する方が多い。

症例も、立位の状態で重心を前方に移動させるのを嫌がり抵抗する。

Q)それは?

A)立位の状態で重心を前方に持って行くと、重心線は前足部に移動する。

前足部から床には前下方の力がかかる。

立位保持のためのバランスを取るには、後上方の床反力が必要で、それを生み出すのは足関節の底屈作用である。

よって、下腿三頭筋の低下で体重による床反力とバランスを取るまでの力がないため、支えきれないことを恐れて前方重心を嫌がる。

その対応として、片足を一歩前に出し、出した足の後足部に体重を乗せ、下腿三頭筋の収縮を避けようとする。

また、膝関節を屈曲させようとする方もいる。

Q)それは?

A)高齢者はアウターマッスの低下が著しくなる。

膝関節伸展位だとパワーのある腓腹筋が作用するので、それを避ける。

逆に、膝関節が屈曲した際には、腓腹筋低下が問題の一つと判断材料になる。

Q)それでは、下腿三頭筋などの下肢筋が問題としてよいのでは?

A)それでも方向転換で過度の膝関節屈曲が説明できない。

Q)それは?

A)確かに、方向転換では(今回の場合)右の足底外側荷重になる。

この足底外側荷重でバランスを取るには内返し筋が必要で、それは足関節底屈筋が当てはまる。

また、膝関節を屈曲させて腓腹筋から他の筋に変えようとするのは理解できるのだが、それにしては膝関節を曲げ過ぎている。

これでは、今度は大腿四頭筋への負荷が大きくなり、立っていられなくなる。

その証拠に、車椅子に近づくと、膝関節での体重支持がもたず、症例は介助なしでは車椅子に乗れなかった。

Q)なぜ、わざわざ立位保持を困難にさせるのか?

A)わざわざ立位保持を自ら困難にする人などいないと考えている。

但し、立位保持よりも優先順位が高いものがあれば、その限りではない。

身体は、守るべきものに優先順位をつける。

Q)それでは、「②わざと後方重心にさせて、何かに働きかけている。」としたら、それは?

A)後半に続く。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。