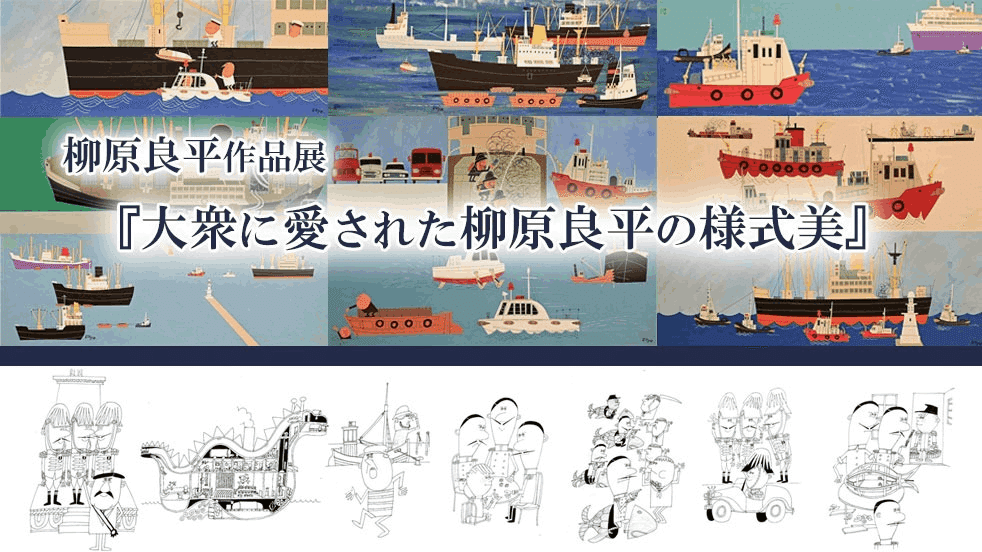

柳原良平主義 〜Ryohe IZM〜 07

「船好き」から「船キチ」へ

船は、まだ完成していないのに

柳原良平の「船キチ」が、いつどのように育まれたのか知りたかった。ただ彼の少年時代を知っている人は、今となっては見つからなかった。その代わり『柳原良平のわが人生』の記述から、ヒントとなった箇所を紹介する。

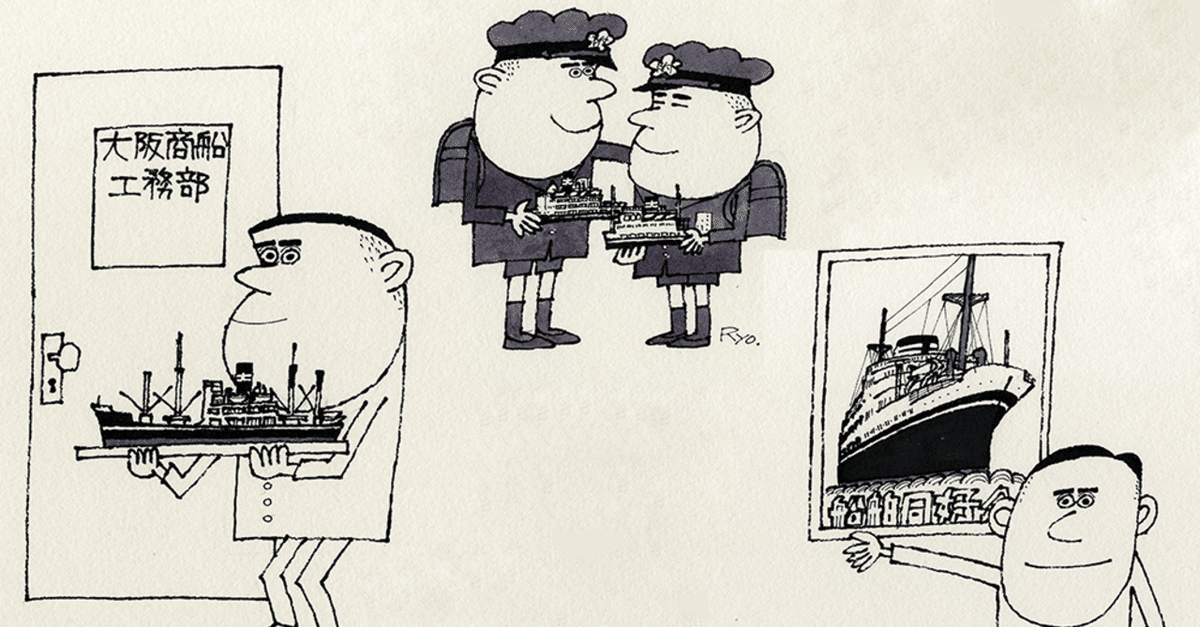

戦後(1945年)占領軍の統制下にあった日本は、船舶を建造することができなかったが、1946年には小型船舶の建造許可が降りた。そして翌1947年、関西在住の中学生、柳原良平(15歳)は、すでに顔パスになっていた大阪商船(のちの商船三井)を訪れ、建造中の船の設計図や一般配置図を借り、模型を作り上げた。

完成した模型を抱えて、意気揚々と現れた柳原少年の姿に驚いたのは設計技師だ。自分が設計した船はまだ建造中なのに、立体模型のほうが先にできてきてしまったのだから。

「船キチ」良平がデビュー!

設計図を借りては模型を作ることを、その後も繰り返した柳原。1947年には外国航路の貨物船の建造が許可されたので、貨物船の模型も作った。縮尺200分の1で製作された大型の模型は結局、社長に贈呈され、さらには写真付きで『日本海事新聞』に掲載された。柳原本人は、これが「船キチ良平のデビュー」と『柳原良平のわが人生』に記述している。

柳原の、物体を3D状態で把握する能力、拡大解釈するなら空間認識能力は、この模型作りを通して鍛えられたのではなかろうか。元・横浜みなと博物館館長で、柳原作品をよく知る志澤政勝氏が、こんな話をしてくれた。

「船に詳しくない絵描きが船を描くと、船首とか船尾とか、どこか形が破綻しちゃうことがある。でも先生の場合、どんなにデフォルメしてもそういうことは一切なかった。先生は模型を作るのが好きでしたからね。模型は立体だから、あらゆる角度から見ることになる」

そして設計技師の薫陶もあってか客室や貨物室、船橋やマストの位置・形状などを通して理解した構造的な知識は、おそらくは柳原の機能美を察知するアンテナに磨きをかけたのではないかと推測される。

しかし船舶の設計図を、外部の、しかも少年に貸し出すとは、当時のおおらかな気風が偲ばれる。今ならまず、秘密保持契約書にサインして、となる。いや、それ以前に貸し出さないな。

ただ当時の大阪商船をかばうつもりはないが、少なくとも柳原少年は、会社にとって例外的存在だったに違いない。この少年なら大丈夫(つまり設計図を悪用しない)と思えるだけの船への愛と、しっかりした船の知識はもちろん、大人顔負けのマナーまで備わっていた。

手紙を出したら顔パスに?

なにしろ大阪商船で顔パスになったエピソードがふるっている。戦後すぐ、建造された船の戦中の行方や戦後に生き残った船を知りたいがために柳原は、主だった船会社に問い合わせの手紙を出したという。

元・商船三井の大貫氏によれば「先生が旧制中学4年生の時ですから昭和22年(1947年)のことです。第二次世界大戦前、一定の規模を有する船会社は10社余りありましたかね」ということらしい。柳原の記述では9社を列記した後「他にも送ったかもしれないが忘れた」とあるから、もしかしたら10社を超える全社に送っていたかもしれない。

しかも柳原は、それら全部の書簡に自分の知る限りの船のリストを付けた。いうまでもなく当時コピー機などはない。一つひとつ手書きで書いた。というより、各社の建造船を熟知していた可能性も高いので、共通のリストでなく、各社宛にすべて違えていのたかもしれない。

驚くのは、すべての手紙に切手を貼った返信用封筒を同封していたこと。そこまで気が回る中学生がいるだろうか。自分の中学時代を振り返ると、ありえない配慮ぶりだ。この記述を読んだとき、このマナー、さらには手紙を書く行動力に、心の中で脱帽した。

こんな配慮までされたら、どんな船会社も黙っていられない。案の定ほとんどの会社から返事が届いた。中でも柳原の心意気に最大限の礼を尽くしたのが大阪商船だった。返送主は「大阪商船」ではなく「大阪商船工務部」となっていた。

船のプロを魅了した中学生

一般からの問い合わせは普通、お客様窓口や総務部などが受け取り、受け取った部署が対応する。しかし工務部が返事を出したということは、手紙がどこかの部署から工務部へ渡ったということを示している。普通の問い合わせだったら、総務部からでも最低限の返事を書くことは可能だったはずだ。

この話は語り草になっていたようで、1970年代に商船三井(当時は大阪商船三井船舶)に入社した元・商船三井の中島淳子氏も、入社30年ほど前の、そのエピソードを伝え聞いていた。

「先生の書いた手紙が普通ではなかったから『この子はちょっと違うぞ』って、当時の会社の人が感じたんでしょう。最初にその手紙を受け取ったのは、たぶん総務みたいな部署だったと思うんです。でも工務部っていう、つまり船の設計をする部署にその手紙が回ったっていうことは、船の構造も含めて好きだっていうことが、誰が見てもわかるような手紙だったんだろうなって思うんですよ」

工務部のメンバーたちは、少年からの船愛に溢れた手紙に喜んだ。返信には、問い合わせの回答のみならず絵はがきを同封し、文末に「良かったら会社に遊びにいらっしゃい」と書き添えた。つまり彼らのほうが、柳原良平なる中学生に会いたくなってしまったのだ。柳原は自著の中で、会社を訪問した際に紹介された造船技師、加名生(かのう)氏を、「船キチ」になった自分の育ての親と書いている。設計図を見せながら、船の構造を教えたのが、この加名生氏だった。

取り付けられたドアの開閉方向について、なぜその方向なのかを解説する加名生氏と、説明を聞きながら真剣に頷く少年の姿が目に浮かぶ。『柳原良平のわが人生』には、ところどころに柳原ならではの筆致による挿絵が挿入されており、そこには加名生氏も登場している。

一通の問い合わせの書簡が、書いた本人も想像しなかった運命の扉を開いた。寿屋(現サントリーホールディングス)に連れて行って欲しいと上司に頼んだときもそうだったが、そのはるか前、まだ中学時代に柳原は、自分の運命を自分で切り開いていた。(以下次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

ご協力いただいた方々

●中島淳子(なかじま・あつこ) 1976年、大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井)入 社。秘書室を経て広報室に異動し、以降は一貫してサイト管理や社内報・広報誌の制作を担当。 2002年にはサイト内に「柳原名誉船長ミュージアム」を設置。柳原作品の発注窓口となり、約13年にわたり文通のようなやりとりを続けた。

●大貫英則(おおぬき・ひでのり) 1982年、大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井)に入社。定期船・コンテナ船事業部門にて航路の運営・営業に従事したのち2000年に広報室に異動した際、作品依頼の打ち合わせで柳原と知り合う。以後、新造船の竣工式や貨物船取材乗船などに 柳原を招待するなどし、柳原と親交を深めた。

参考文献

・『柳原良平のわが人生』(如月出版)