柳原良平主義〜RyoheIZM 19〜

速さと、早さ

柳原良平は多作だ。そして彼が絵を描く姿を見た人はみな、描く速さに驚く。速いから多くの作品を生み出せるのだ。今回は、柳原の描くスピードについて書く。

無言で描きまくる

柳原は現場主義。船でも景色でも、まずは現物をしっかり観察する。たとえば横浜港に豪華客船が入港すると、柳原はわざわざ小舟をチャーターし、さまざまな角度からその客船を眺めつつ、写真を撮り、そして筆を走らせる。そのフィールドワークにはカメラも必需品だった。

元・横浜みなと博物館館長の志澤政勝氏は、チャーターした小舟の上で客船を描く柳原に同行したことがあった。

「僕は先生のカメラで写真を撮って、先生はスケッチしてました。船に乗って正面に行ったり、横に行ったりとか、いろんな角度で観るわけです。それで先生は、その角度ごとにスケッチするんです。しかもすごい速さで」

同じ船のバージョン違いが、どんどんできあがる様子が目に浮かんできて、ワクワクしてくる。こういうとき、二人はどんな話をするのだろう。

「話なんてしませんよ。邪魔はしたくないので。先生は普段から、あまり余計なことを言わない人なんです」

長い付き合いによる信頼関係で結ばれた二人を乗せた小舟と、そこで黙々とスケッチを描いていく柳原の様子が想像された。

小学生も驚いた

そのスピードは、船好きな小学生も目撃している。商船三井が船好きの子供を増やすため、にっぽん丸を使って行った”キッズ・クルーズ”というイベントで、柳原は小学生に向けて、船とはどんな乗り物なのかということを講義した。そのときの様子を、元・商船三井の中島淳子氏が教えてくれた。

「船好きを増やすことに熱心な先生ですから、私たちにお力を貸してくださるんです。で、先生は名誉船長ですから、商船三井から差し上げてる船長服があるんですけど、当日はそれを着ていらしてね。で、壇上でホワイトボードに絵を描きながら「船って言うのはこういう風にできてるんだよ」って子供達に説明するんです、ホワイトボードに絵を描きながら。描くのがものすごく速くてびっくりしました。しかもそれが、とっても素敵なんです!」

作品がどんどんできあがっていく様子が思い浮かぶが、これはまるでアトリエでの作業を見ているようなものではないか? この話を聞いて思ったのは、子供たちはなんと贅沢な時間を過ごしたのか!という羨ましさ。もあるが、その前に思ったのは講義の後、ホワイトボードに残った船の絵はどうなったのか、ということだった。まあ消されたと思うが。ああ、もったいない! でも本人はきっと、何も気にしないのだろう。

仕事は溜めない、遅れない

そんな柳原だから、締め切りに遅れるようなことは、まずない。柳原の連絡窓口を務めた中島氏は、自信を持って「困ることは一度もなかったです」と言い切る。同じく元・商船三井の大貫英則氏も口を揃える。

「先生は芸術家でしたけど、同時に商業デザイナーでもあり、寿屋(現サントリーホールディングス)で勤め人をしていた時期もありますから、周囲がどういうふうに仕事してるのかを知っていたんだと思います」

描くのも”速い”が、取り掛かるのも”早い”。柳原の長男・良太氏は、当時の柳原の同僚であり、のちの直木賞作家である山口瞳との、こんな話を聞かせてくれた。

「山口瞳さんは、週刊新潮に『男性自身』というコラム連載してたんです。そのカット(挿絵)を父が描いていました。週刊誌ですから毎週提出しなきゃいけないわけです。で、毎週水曜に山口さんから電話がかかってきて、こんな絵を描いてほしいみたいな注文がくる。父はそれに合わせて、すぐにサササッて描いちゃう。それで次の日に新潮社の人が、そのカットを取りに来るわけです。それがずっと繰り返されてた。山口さんの文章がまだ書けてなくて、とりあえずこんな絵を描いておいて、とかいうときもあったみたいでした」

先手を取る、を地でいく

その山口瞳が寿屋に入社する前、こちらも柳原の同僚で、のちの芥川賞作家・開高健と二人で、寿屋の新聞広告を作っていた時期も、山口とのときと同じく絵が先にできることもあったと『柳原良平のわが人生』(如月出版)に書かれている。開高健からは「あまり早う描くなや。追われるとつらい」と言われたらしい。

ビジネスパーソン的に言うなら、いわゆる”仕事が速いヤツ”というわけで、なんだかビジネス書を書いているような気になってきたが、柳原は決して仕事を溜めず、すぐ取り掛かり、すぐ描いてしまうことを繰り返してきたようだ。それを証明してくれたのが良太氏の証言であり、彼も父の描くスピードには感心していたという。

「父の絵が上手いとかは思いませんでしたよ。だって生まれたときからそれが普通でしたから(笑)。でも描くのが速いんです。もう迷いなく、サッサッと描いちゃう。そこはすごいなって思ってました」

良太氏は高校時代、美術部に所属していた。だからなのだろう、作品を制作する際の父親の手際を語る際には、それ相応の実感がこもっていたことを付け加えておく。

焦らず騒がず、マイペース

ところで、芸術家には産みの苦しみはつきもの、という。ところが柳原にはどうもこれが当てはまらないようなのだ。良太氏は続ける。

「芸術家でなくても、誰しも仕事などで悩むことがあると思うんですよ。私自身も、仕事をしてる中で不安になったりイライラしたり、あるいは悩んだりとかの経験がありましたし。ところが父を見ている限り、仕事で悩んだりとか焦ったりとか、そういう姿を見たことがまったくないんです。内心は感じていたのかもしれませんが、どうなんでしょうね。すごいというか不思議というか、いつも変わらずというか(笑)」

四千弱の作品を無償で!

その手の極め付けエピソードは、3,696人(!)の読者に、一枚一枚手書きで船の絵を描き送ったことだ。柳原が著書『柳原良平 第二船の本』(1969年・至誠堂刊)を出版した際、出版社は読者カードでアンケートを募った。お礼に、希望の船の絵を描いてプレゼントするという約束とともに。

届いた応募は3,696通にも上った。気が遠くなるような数だ。無茶な企画をやるものだなと思ったが、出版社も(柳原自身も)これほどの応募があるとは想像していなかったのだろう。柳原の自著『柳原良平のわが人生』には「オマケが効きすぎて」とある。オマケだからすべて無償。柳原がサービス精神が旺盛ということはよく知られているが、それで片付けられるレベルの数ではないと思う。

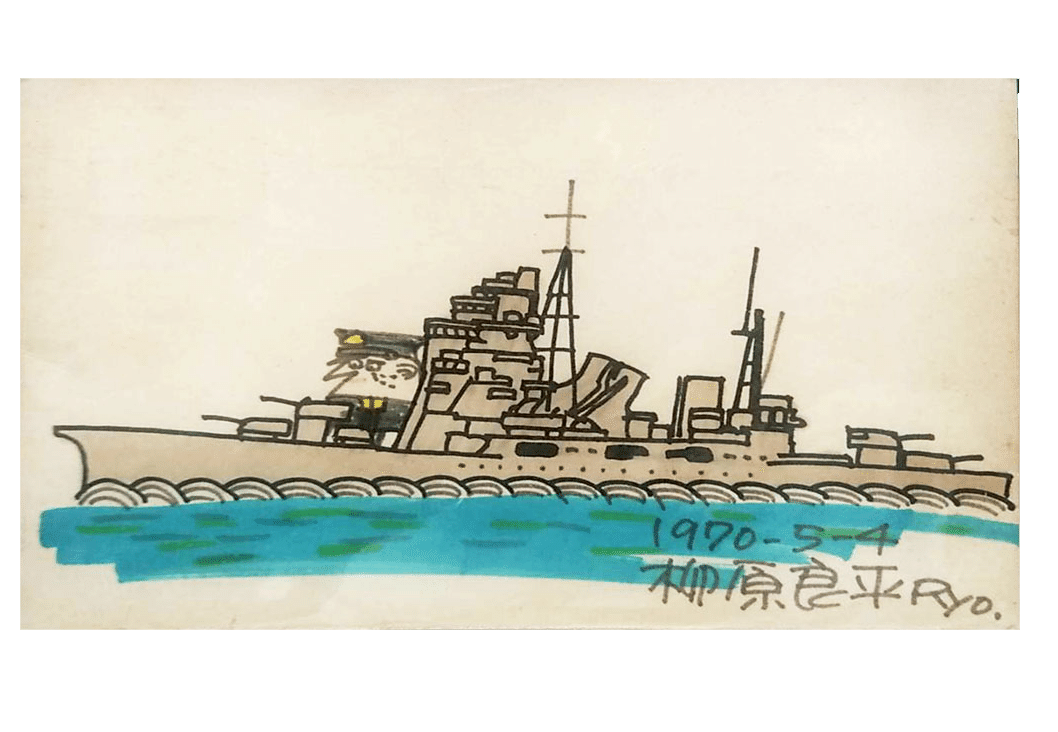

しかも船好きの読者がリクエストしてくるのだから、あらゆる船がリクエストされた。これを柳原はすべて描き送ったそうだ。先ごろ、そのときの船の絵を今も大事に持っている読者がいたら見せて欲しいと呼びかけて、いくつかSNSに掲載した。以下にそのひとつを載せておく。

この状況に余裕?

これを描くときのことを柳原は『船旅絵日記』(徳間文庫)で書き残しているので抜粋しておく。

「もう波もなく、おだやかな海なのでブリッジにいてもたいくつである。キャビンでのんびりと仕事。昨年出版した『柳原良平 第二船の本』のアンケートに対する返信に好みの船の画を描く作業はこういう船の上で時間があいたときにもってこいである。ウイスキーを飲みつつ船の画を描き、時折りすれちがう船、追いこす船をカメラに収める」

え、なんだか優雅じゃないか? 悲壮感などカケラほども感じられない。普通なら三千人以上に対して描かねばならない!などとグチのひとつでもこぼしたくなろうものだが、数も含めてそんな描写は皆無だ。

絵も、字も速い!

柳原は絵を描くのも速いが、文章を書くのも速かった。これについても前出の良太氏が教えてくれた。

「私も父の著書を読みましたけど、まあ読みやすい文章ですよね。よくあんなふうに書けるなと思いました。絵はプロだけど文章はプロじゃないと思うんですけど。それにしても、よく、あれこれスラスラ書けるものだと感心します。なんかスラスラ書いてたような記憶があるんですよ。原稿用紙に万年筆でね」

そんな柳原が残した作品は、軽く万を超える。数の話は、また別の機会に。(以下、次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

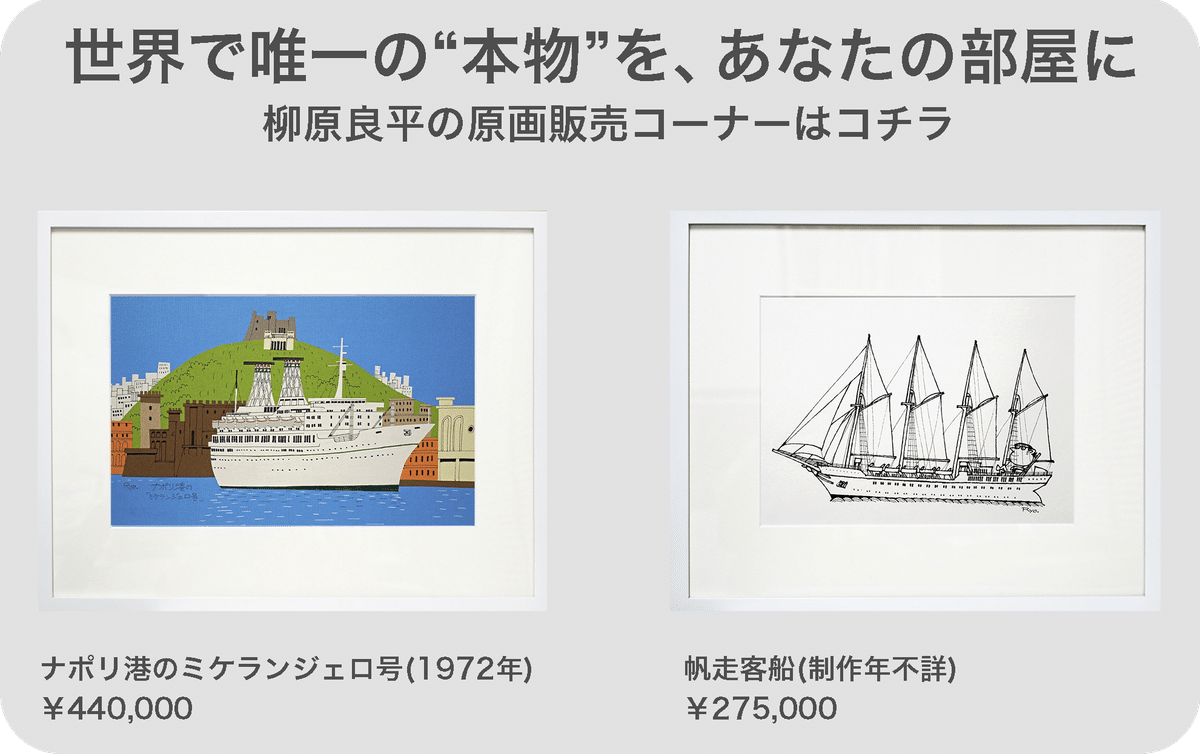

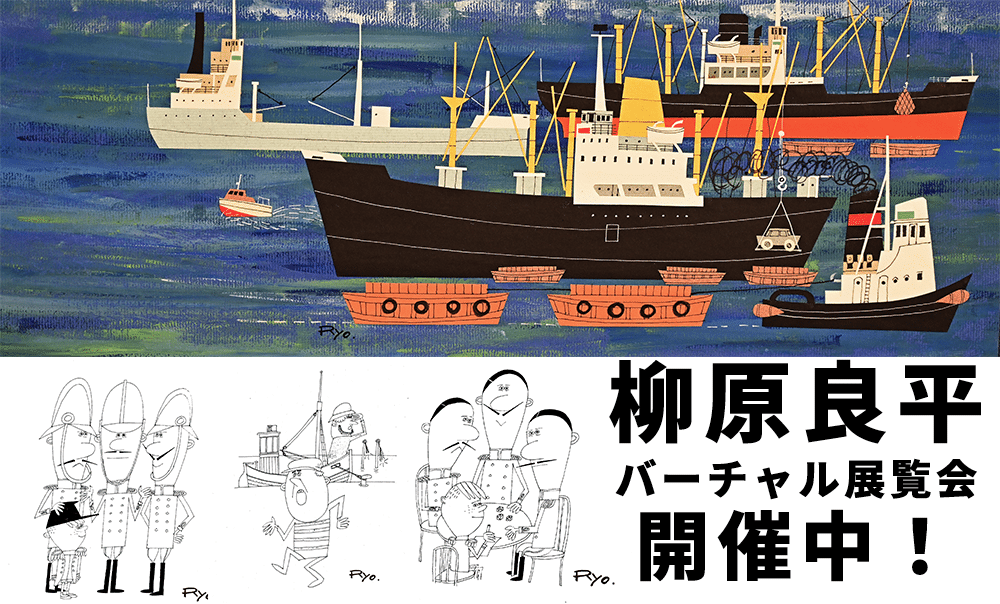

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

ご協力いただいた方々

● 志澤政勝(しざわ・まさかつ) 1978年、 横浜海洋科学博物館の学芸員となり、同館の理事を務めていた柳原良平と出会う。交友は柳原が亡くなるまで続いた。以後、横浜マリタイムミュージアム(現・横浜みなと博物館)でキャリアを積み、2015年、館長に就任。2019年に退職し、現在は 海事史などを研究している。

●中島淳子(なかじま・あつこ) 1976年、大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井)入社。秘書室を経て広報室に異動し、以降は一貫してサイト管理や社内報・広報誌の制作を担当。 2002年にはサイト内に「柳原名誉船長ミュージアム」を設置。柳原作品の発注窓口となり、約13年 にわたり文通のようなやりとりを続けた。

●大貫英則(おおぬき・ひでのり) 1982年、大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井)に入社。定期船・コンテナ船事業部門にて航路の運営・営業に従事したのち2000年に広報室に異動した際、作品依頼の打ち合わせで柳原と知り合う。以後、新造船の竣工式や貨物船取材乗船などに柳原を招待するなどし、柳原と親交を深めた。

参考文献

・『柳原良平のわが人生』(如月出版)

・『船旅絵日記』(徳間文庫)