柳原良平主義〜RyoheIZM 21〜

前回は柳原良平の人間性について書いたが、今回も他のエピソードを紹介しつつ、人物としての柳原に焦点を当てる。

会社に甘えない

柳原が寿屋の正社員を辞め嘱託になったのは、漫画や装丁など他社の仕事をし始めたことがきっかけだったと前回書いた。周囲に気を使ったわけだが、まだ20代の身(28歳)で思い切った決断だ。会社に甘えることを潔しとしない気質を感じた。他の面でもそうした彼の気質を伺うことができる。

タダは嫌!

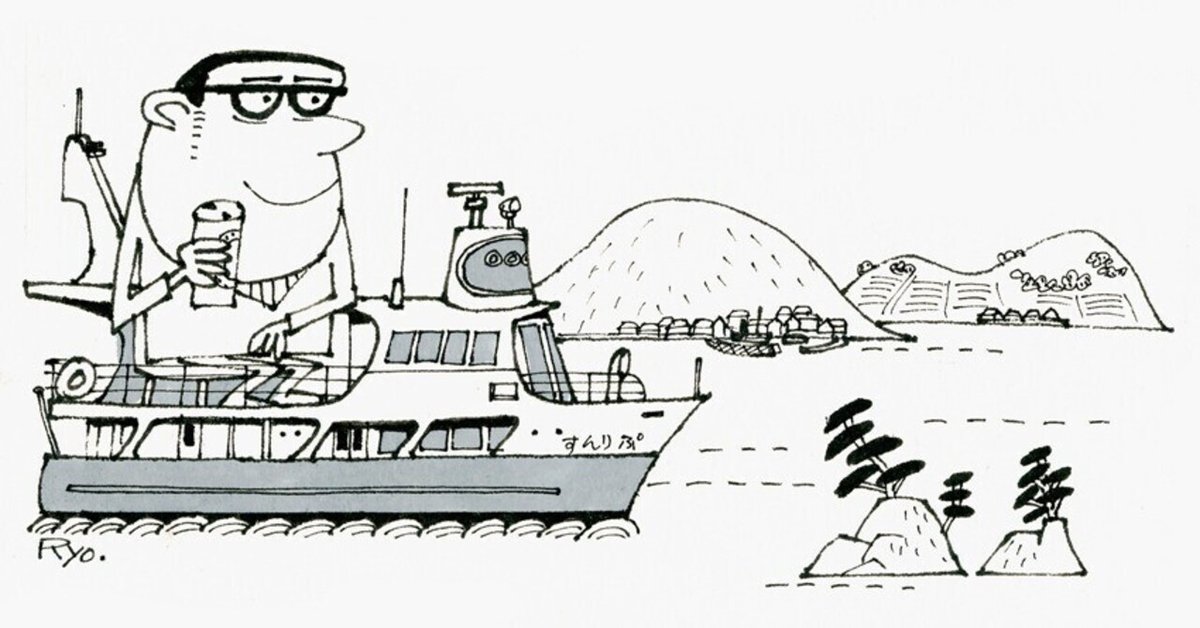

柳原が43歳になっていた1968年の話だが、洋上ゼミナールという15日間の船旅が企画され、柳原はその講師を頼まれた。50名前後の集客を見込んでいたが集まったのはたったの5人。

しかし、それでもこの企画は敢行された。柳原は講師だから参加料金を払う側ではなく、逆に講師料をもらう側。なのに、人数の少なさを知った柳原は企画社の収支が気になったのか、参加料金と思しき13万円前後の料金を支払った。『船旅絵日記』(徳間文庫)によれば「ボクだけタダなんてボクが許さない」らしい。他にも、「(タダは)船キチのプライドをそこなう」といった記述が発見できた。柳原にとって”船キチ”とは、プライドと一体になった呼称でもあるようだ。

自腹の美学

海事思想の普及に積極的で、サービス精神旺盛な柳原は、取材やルポなどの依頼でさまざまな船に乗って旅する機会が多かったが、純粋な船旅としては寛ぐことができなかったらしい。長男の柳原良太氏も、父親のそうした一面を知っていた。

「スポンサー付き旅行は、船旅的には満足してなかったみたいです。船上での仕事自体は、船の良さを知ってもらえるから別に嫌いではなかったようですけど、そういう旅だけじゃなくて、もっと自由な旅がしたかったんでしょう。自分のお金で行きたいところへ行くっていうのが父の流儀だったようです。それは、子供の頃から印象に残ってますね」

実際に柳原は、自分で計画を立てて(もちろん自腹で)行く船旅を、仕事での旅に対して”口直し”と呼んでいる。

サン・アドを窓口に

柳原には、義理を重んじる気質もある。かつ手の人気がひと段落して一時は身を潜めていたアンクルトリスが2003年、トリスウイスキー スクエアの登場とともにメディアに再登場。コマーシャルは電通が手掛けたが、当然ながら作者である柳原との事前のやりとりは必須だ。そこで柳原は、自分の窓口としてサン・アドを指定した。サン・アドとは、柳原が設立に参画したCM制作会社のこと。その際に柳原の窓口役を務めることになったのが、サン・アドの土井真人氏。土井氏から話を聞いた。

「柳原先生は、広告代理店と直接のやりとりをしたくなかったみたいなんです。会社の先輩も、サン・アドが間に入ったほうがスムーズにいくからって言ってました。サン・アドはご先生自身が創設に関わった会社ですから、私は後輩にあたるわけで、すごく可愛がってもらったというか、良くしていただきました」

やりとりはどのように行われたのか、さらに詳しく聞いてみた。

できる限りのことを

「店頭のPOPやボトルのラベル、あとトリスのハイボール缶とかにアンクルトリスが使われることになったんです。それで上がったデザインについて、許諾をいただいたり意見を伝えたりとか、そういう仕事でした。かなりご高齢(72歳)だったし、体調が芳しくなかったこともあり、先生ご自身がすべてを描くのは難しい状況だったんです。それで、正面とか横とか、基本的なアングルのアンクルトリスを描いていただき、それを元に状況に合わせたものを作りました。それをその都度チェックしていただくという進め方でやりました」

高齢で体調が思わしくないとなれば、本当は絵を描くどころではなかったと思う。だが柳原にとっては、自分が生み出したキャラクターが復活するというのは嬉しかったのだろう。おそらくその時点で、できる限りのことをしたのだなと思った。(以下、次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

ご協力いただいた方々

●土井真人(どい・まさと) 1996年、株式会社サン・アドに入社。主にサントリーウーロン茶の広告、村田製作所の企業広告のプロデューサーなどを担当する。その他、サントリー新CI(水と生きる)プロジェクトなどにもプロデューサーとして参画。その後、トリスウイスキーの広告の仕事を通じて柳原良平と出会い、以来サントリーの柳原作品の著作管理業務を行う。

参考文献

・『船旅絵日記』(徳間文庫)