柳原良平主義〜RyoheIZM 27〜

名コンビ

大ヒットしたキャンペーン

山口瞳といえば、寿屋(現サントリーホールディングス)時代の柳原良平の同僚であり、「トリスを飲んでHawaiiへ行こう!」の名コピーを考えた人物として、本稿の読者ならすでにご存知のことと思う。

レイを首にかけたアンクルトリスとハワイ各島のイラストによる地図、そこにこのコピーが配された新聞の広告やテレビCMは大きな反響を呼び、この年(1961年)の流行語となるほど広まった。

成功の要因は?

何しろ当時の社長であった佐治敬三が、のちに「端的であって、夢がある。ごっついコピーやったな、あれは」と、山口との対談本で振り返ったほど時代を読んだ会心の出来のコピーだ。会社のキャンペーンを大成功に導いた。ハワイのスペルは”i”がふたつだったのか!と知った日本人もいたという(あなたは知ってましたか? 笑)。

だが大成功の要因に、柳原のイラストが欠かせなかったことは、当の山口瞳も認めていたのではないだろうか。当時の日本人の憧れだったハワイの地で、中年男性(アンクルトリス)が首にレイをかけられている(他にもバリエーションが)姿は、昭和の庶民を大いに勇気づけ、夢を与えた。

名コンビの快進撃

山口と柳原のそんな名コンビぶりは、寿屋以外でも存分に発揮されており、山口の著書における多くの作品の装丁や挿絵(カット)は柳原の手によるものであることも、よく知られている。

先日、山口瞳の『男性自身』なるコラム集を読んだ。タイトルからして意味深だ。もちろん装丁も挿絵も柳原による書籍で、表紙には小さく、手鏡に映ったメガネの男性の姿が、柳原お得意の切り絵で描かれている。タイトルと著者以外、その絵のみというシンプルなデザインの書籍。

鏡に映るメガネの男性は山口瞳なのだろう。山口が自身の顔を鏡に写し、これが男性である私自身だと言わんばかりの、タイトルに呼応する気のきいたアイディアだ。

表と裏が合わさって、初めて意味をなす

ところが裏表紙(表4)を見てさらに驚くのは、同じ手鏡が描かれているのにその中が空白となっているところ。つまり「本書を読み終わったなら、この手鏡に自分の顔を映してごらん?」と読者に語りかけている。

山口一流の視点で切り取られた日常の風景や、それにまつわる洞察を、読者は共感したり反発したり(?)しながら読了したのち、読者に対して「それで君自身はどうなの?」とメッセージを投げかけるアイディアは、秀逸としか言いようがない。

ページをめくっていくと

多くの章が並ぶが、その中に、山口瞳の女性経験が、生涯奥様ひとりだけということに触れた章がふたつある。そんなことを正直に書いてしまうのにも驚くが、直木賞作家として世に知られ、周囲から先生、先生とおだてられ(これは想像)、夜の銀座の常連でもあった人物の生涯とは、俄かに信じ難い。

決して綺麗事は書いておらず、『男性自身』というタイトルについても「そのものずばり」だと書いてあるし、周囲から女性経験について揶揄された際のニックネーム(一穴主義など)の数々や、周囲からの誘惑に負けそうになる瞬間があるとかないとか、妾になってもいいと言い寄られたときの話まで(固有名詞を隠し慎重な配慮をもって)書いている。

それどころか(自分は)「暴発性の凶器を(中略)絶えず携行し」とも書き、結局は「男性自身の敵は男性自身」とオチをつけている。まさにそのとおり! 心の中で拍手喝采する読者は多かったのではないか。

阿吽の呼吸?

と、前置きはこのくらいにして、この章に入る柳原の挿絵が面白い。前述のとおり2箇所あり、2箇所とも、男性(山口)の脳裏(頭上)に上品そうな女性のすまし顔が描かれている。その女性はいずれも同じ顔、つまり読者からは山口夫人と想像がつく仕掛けになっている。

柳原夫妻は山口夫妻と一緒に旅行しているので、山口夫人の顔も柳原はもちろん知っている。知っていて、または知っていながら(前述のような内容の)コラムにおいて奥様の顔を登場させている、ということは今風に言うなら、柳原が山口をイジっている構図に見えなくもない。

悩む山口をからかったのか、夫人を裏切らぬようプレッシャーをかけたのか、柳原の意図はわからない。だがいずれにせよこの挿絵を見ると、両者の間の深い信頼関係がジワジワ浮かび上がってくる。

柳原の長男である良太氏は、このふたりのことをこう語っている。

「あのふたりは性格的に合うんでしょうね。山口さんも礼節を重んじる方のようですし。山口さんが書かれてるものを読むとそう感じます。威張らないところとかも。なんていうのかな、堅気なところとか。きっと通じるところがあったんじゃないかなと思います」

書籍『男性自身』は、もともと『週刊新潮』の連載をまとめたもの。書籍化される前の連載時代のことを、良太氏は覚えているという。

「毎週水曜に山口さんから父に電話がかかってきて「こんな絵を描いて」みたいな注文があったんです。父がそれに合わせてサササッて描いて、次の日に新潮社の人がそのカットを取りにくるんです。それがずっと繰り返されてました」

どんな注文がなされたのかは不明だが、上記の回において、あの絵になったのは山口瞳からの注文だったのだろうか。いや、そうではなく、あのときは内容を聞いたうえで柳原の頭にひらめいたものだった!

と、思いたいのは私だけだろうか。(以下、次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

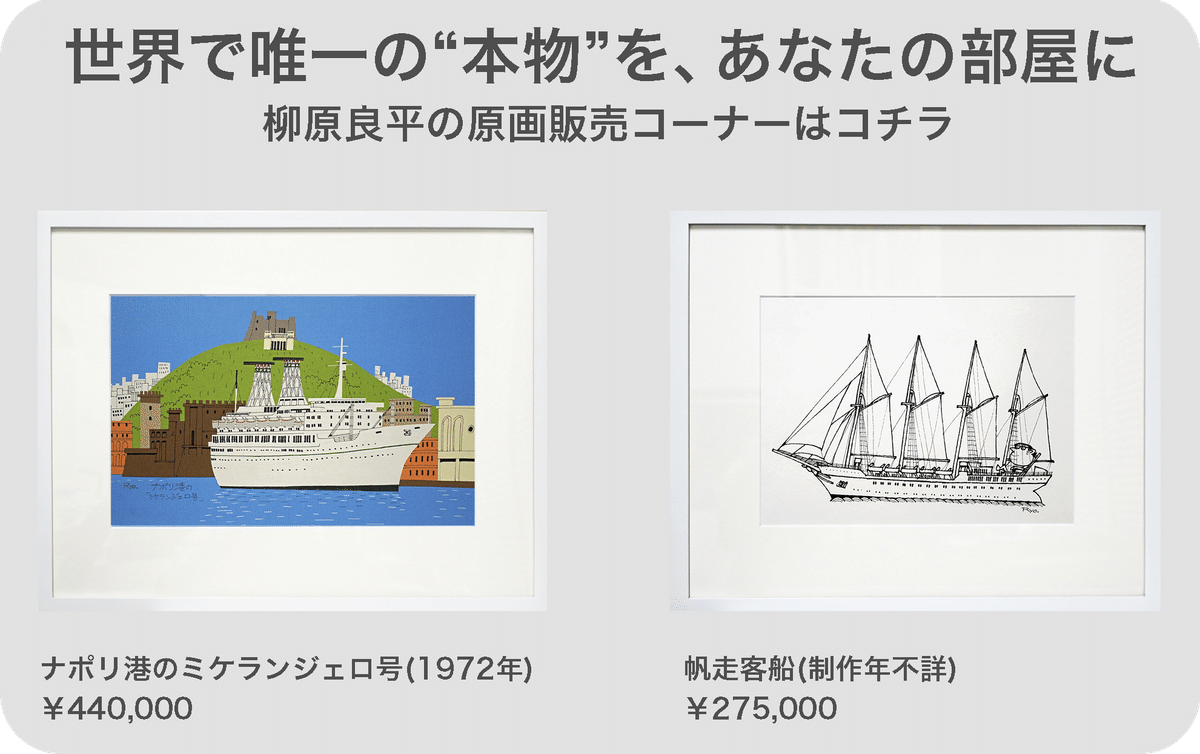

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

ご協力いただいた方々