ニーアオートマタというゲームをして、同時進行の演出に驚いた

1番ゲームをしていたのは、社会人最初の頃だったと思う。行き帰りの電車の中とか仕事していない時はずっとしていた。ゲームは好きな方なのだけれど、別に操作がうまいわけではない。RPGとかのんびりやる方が性に合っている。最近は年々ゲームをやる量は減っていて、数年放置してストーリーがわからなくなったりするほどだった。

最近、古のゲーム機を起動して調べものをしている。DSを起動したら、救われていない世界が……もう何で君が旅をしているのかも覚えていない https://t.co/sHVwNWDYDT pic.twitter.com/reNOgIj8OY

— 402号室 - TAMAOKI Jun (@room402g) May 16, 2024

春くらいから必要性に迫られて、ゲーム内の表現の調査をした。まだ、これについてはまとまっていないけれど、 一度ここにも書いた。

この時、名作だと言われていながらやっていなかった『メタルギアソリッド』(1998年、コナミコンピュータエンタテイメントジャパン)をプレイした。やっているジャンルの問題なのか、映画を見ているような初めての体験だった。攻略したいというよりか、映像を見るようにストーリーとして楽しみたいとかそっちの方向に自分の嗜好が移っていたのかもしれない。

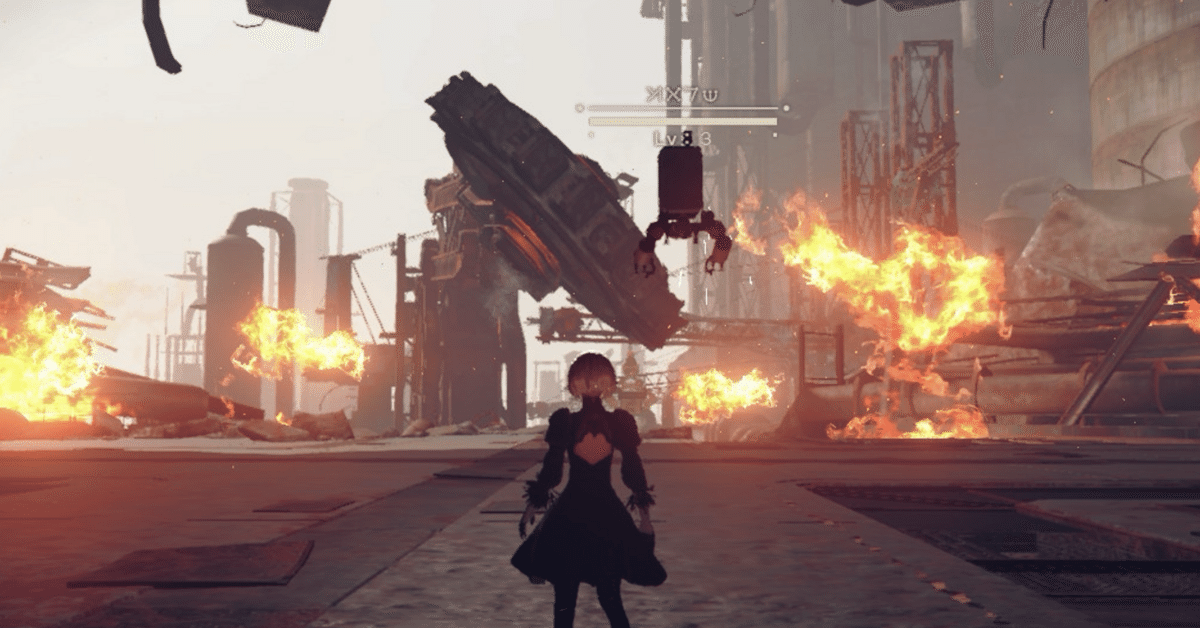

その後、『ニーアオートマタ』(2017年、スクウェア・エニックス)というゲームをした。これもすごかった。最近のゲームは普通なのかもしれないけれど、特に通信とキャラクターの操作が同時進行で起こる演出に驚いてしまった。

『メタルギアソリッド』では歩いていると仲間から通信が入る。その時はカットが変わって処理される。『ニーアオートマタ』でも仲間から通信が入るが、その時カットは変わらず、オーバーレイして表示され、音声で伝達される。その通信が入っている間、プレイヤーを動かして先に進めることができる。『メタルギアソリッド』は1998年の作品だから、処理についての技術的問題はあったのだろうけれど、可能ならばニーアオートマタと同様に本来は同時に処理をしたかったのではないかなと思う。

現実の世界では僕たちは多くのものを直列的に処理をして行くけれど、事象は並列に起こることは度々ある。電話がかかってきたら立ち止まって話してもいいし、歩きながら話してもいい。選択ができる。思考は直列でも、事象は並列に起こっている。

映像の簡単な動きを見ても同時に起こっているとちょっと演出的に自然だ。同時進行という話とは少しずれてしまうけれど、Switchのロゴが出てくる時のアニメーション、ちょっとしか動きがないが動きは並列的に行われている。(最初の2秒部分)

右側が下に下がるという簡単な動きだけれど、最後の部分、左側も同時に沈んで持ち上がる。

止まる時もピタッと止まるのではなくて、少し戻って止まる。単一の動作ではない。最初に右側が動く部分も単一に沈むのではなく上に移動してから沈み込む。

ちょっとしたことだけれども、同時並行に動作をしたり、予備動作を入れると演出的に一歩進んだものになる。

『ニーアオートマタ』はそんなに長い話ではないのだけれど、2回目、3回目は同じ話で操作する主人公が変わる。つまり、同じ事象を視点を変えて見ることができる。視点を変えることで事象の見え方は大きく変わることを体験できる。

また、僕はあまりにも操作が下手すぎて難易度をeasyにした。戦闘で避けたりとか自動的にしてくれる。動かさなくても戦闘できるのだけれど、僕は攻撃だけして避けるのは任せている。攻撃も任せてしまった方が効率的なのだろうけれど、これくらいしないと僕がこの世界に没入しにくくなる気がする。

このようにゲームをしてみて、ゲームというものの境界が変わってきている感じがした。それこそゲーム性が高いもの、没入感が高いものと分かれていくのだろう。没入感が高いものが映画になるのかもしれない。

ゲームももっとたくさんできるといいのだけれど、今年は3つくらいしかできなかったな。死ぬまでにあといくつゲームをすることができるのだろう。死ぬまでにあと何冊本を読めるのかとか、世界中にある全てもゲームはできないし、本も読むことはできないから時々そんなことを考えてしまう。